京都の花街では舞妓さんの賄いにカレーを出さない理由に目からウロコポロリ

今、ほとんどの業種の売り上げが落ち込んでいる中、おうち時間を充実させるコンテンツ業界は伸びています。

Netflixやamazonプライムビデオなどの動画配信サービスのCMをよく見ますし、Renta 、ピッコマ、めちゃコミックなどの漫画アプリのCMも活況で、どの業態のCMをよく見るかで、世の中の流れがわかります。

ぼくは今では漫画はスマホでも読みますが、やっぱり紙の本で読むのがいまだに好きなんですよね。

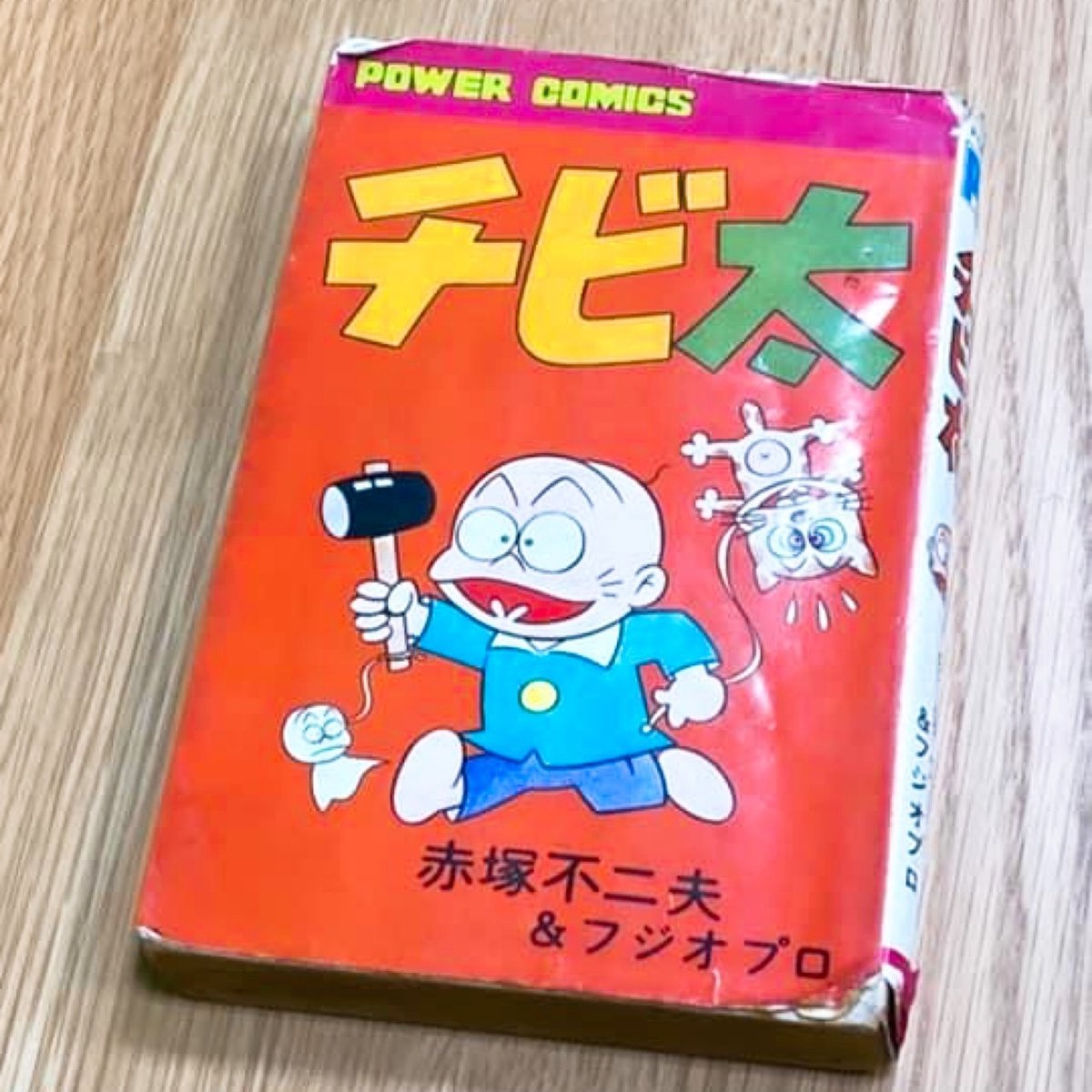

ぼくが漫画を自分のおこずかいで初めて買ったのは小学1年生の時で、赤塚不二夫さんの『チビ太』の短編集でした。この前、オフィスの引っ越しの時にこの漫画が出てきて感激して、子どもの頃、何回も何回も読んで毎回爆笑していたのを思い出しました。

幼稚園の時にアニメの『もーれつア太郎』が大好きで、テレビを見ながらニャロメを描いていて、幼稚園の友だちにも描き方を教えていたそうです。

ぼくの幼少期は、赤塚不二夫さんの影響が大きくて、神だと思っていました。ぼくが漫画好きになったのは、間違いなく赤塚不二夫さんの影響です。

オフィスの引っ越しの時に、『少女SFマンガ競作大全集』というMOOK本も出てきたのですが、昭和53年に買った本ですが、漫画好きの人ならわかると思いますが、この執筆陣、超〜豪華ですよね。

今読んでも全く古びていないところが素晴らしい。

小学生、中学生の時は、少年ジャンプ、少年チャンピオン、少年サンデー、少年マガジン、少年キングを毎週買って廊下に積み重ねていて、年末には自分の背丈くらいの高さになっていました。

中学生の頃には、漫画の単行本も800冊はあったんじゃないですかね。

あんまり本を読まなくて、漫画ばっかりだったのですが、ぼくは漫画で漢字を覚えたし、学んだことも多かったです。

大人になった今でも、漫画を読んでいて目からウロコポロリなことがあるので、そのいくつかを紹介します。

最初は、『舞妓さんちのまかないさん』1巻。

主人公の舞妓さんになれなかった16歳のキヨが、舞妓たちが空き時間を過ごす「屋形」で賄いを作る「まかないさん」になって工夫して料理を作るというグルメ漫画で、ほのぼのした良作です。

舞妓の紅がとれないように一口サイズのおにぎりを用意するなども、なるほど〜となりましたが、花街ではまかないにカレーを出さないという話に目からウロコポロリでした。

なぜかというと、家庭を思わせるものは避けられているため、客である男たちに帰る家を思い出させないために、匂いが強いカレーは食べないということなんだそうです。これは、舞妓のまかないならではのことで、花街では常識とのことです。たしかに、午後の打ち合わせの時に、ランチでカレー食べた人って匂いでわかりますもんね。

賄いのチャンピオンであるカレーを出してはいけない理由があるなんてビックリでした。

それも、舞妓さん本人ではなく、客の男性のために舞妓さんがカレーを食べられないなんて、思ってもみなかったんです。

次もグルメ漫画で、『めしばな刑事 タチバナ』23巻。

刑事課の立花警部はグルメですがかなり変わっていて、このグルメ漫画のことはWikipediaを読むとよくわかりますが、「素材・栄養・調理法などに触れることが非常に少なく、店のサービス体制や歴史、あるいはその食品のコンセプト・価格・登場した時代背景や変遷に焦点をあて、さらには食べるシチュエーション・食べ方・食感にまで言及しておきながら味のことにはほとんど触れず、題材となる食材への「愛情」を語り尽くす点にある。」と書いてあるように、かなりマニアックで面白い。知らなかったことも多くて勉強になります。

新幹線や飛行機の移動で読むのにちょうどよい漫画です。

23巻のドーナツ回で、昔のアメリカの『ダンキンドーナツ』では、警官が来店したらドーナツとコーヒーを無料で提供していたと書いてあって、なんでタダで?と疑問に思いました。

24時間営業が多い『ダンキンドーナツ』では、治安の悪い地域での強盗被害を防ぐために警官が来店したら無料( もしくは割引価格 )でサービスして、店舗そのものをリアル「警察官立寄所」にしようとしたそうなんです。

警官がしょっちゅういるとなると、強盗犯も寄ってこないでしょうからね。これも目からウロコポロリでした。

今だったら、賄賂的な感じになっちゃっていろいろ問題になりそうですけど、すごい発想ですよね。

最後は、『ハコヅメ ~交番女子の逆襲~』1巻。

架空の町にある岡島県警町山警察署の交番(=ハコ)に勤務する女性警察官の日常を描いた漫画です。

この漫画の第一話で、主人公の新人女性警察官の川合麻衣が捕まえた大泥棒に「泥棒をする町はどうやって決めるのですか?」と聞いたところ、「泥棒が狙うのは、子どもが自転車の二人乗りをしているのをよく見る町だ」と。

そこで、ちょっと考えてみたけど、わからない。。。

その大泥棒が言うには、「ルール違反ができるということは、周りの人が注意をしない町ってことだから、泥棒みたいな悪いことをしやすい環境なんだ。逆にあいさつが活発な町には地域の人たちが自分たちの住んでいる環境に関心が高いから顔を覚えられるといけないので悪いことを避ける」とのこと。

なるほど、子どもの二人乗りを見ているというより、それを注意するべき大人がいる環境を見ているということなんですね。

目からウロコポロリ

この3つの話で学んだのは、実際に起こる出来事の裏にあることを想像する力が必要なんだということです。

こういう学びのある漫画をもっと読みたいので、知っている方は、ぜひ、教えてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?