宮島口ひろばワークショップ#2 2023.07.31

世界遺産 宮島の玄関口である『宮島口』のフェリーターミナル横に整備される広場を、宮島口地区の魅力向上・活性化に資する利用方法を考える「宮島口ひろばワークショップ」の第2回を2023年7月31日(月)に開催しました。今回は、まさに活用する場所となる広電宮島口駅前広場にて実施しました。今回もたくさんの方に参加いただいた当日の様子をご紹介します。

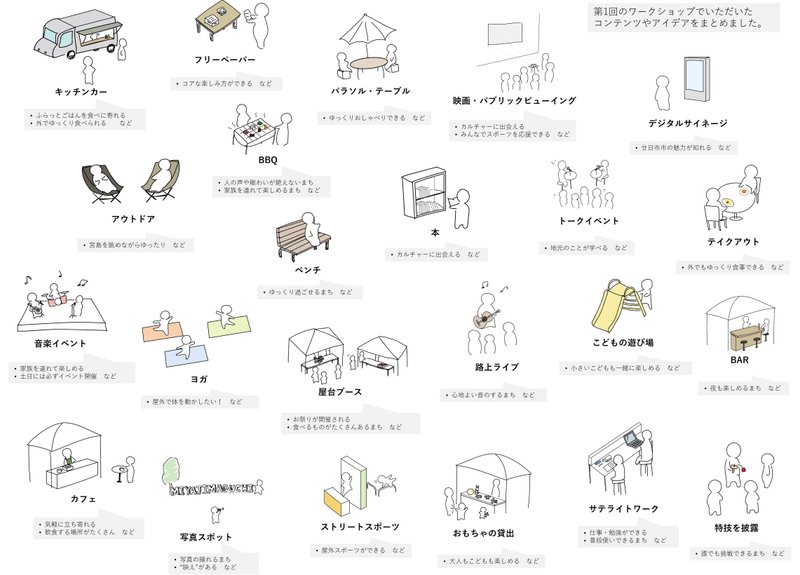

第1回ワークショップのふりかえり

7月3日(月)に開催した第1回のワークショップについてふりかえりを行いました。

前回のワークショップについて詳しい内容は下記をご覧ください。

-様々なアイデア

第1回ワークショップでは、“自分にとって”宮島口がどんなまちになってほしいか?を個人・グループで考えていただきました。

いただいた様々なアイデアの全体構造をコンテンツMAPとしてまとめました。いただいたアイデアは、コンテンツの前提となる「基本条件」や「宮島口らしさ」といったコンセプトに関する内容があり、それらを踏まえた上で「常設コンテンツ」化を目指していくことが大切であることが分かりました。この「常設コンテンツ」には、[遊び][学び][生活]といったキーワードに加え、共通して大切にしたいのが[交流]という要素です。

また、皆さんからのコンテンツアイデアをスケッチで一覧にしました。

事例紹介「nexusチャレンジパークほか」

住民参画型のまちづくりについてstation(株)の尾崎さんに参考事例などお話を伺いました。

-背景

前回のワークショップにおいて、皆さんの「目指したい宮島口」の具体性・解像度が高くなったと思います。

宮島口でしかできないことの提供、地元と外国人観光客の共存のためのコンテンツ、交通の要衝になるからこそ必要な情報、自然(海・空・草木)を活用したアクティビティなどのアイデアがたくさん挙がっていました。

そのコンテンツが実際に宮島口で実装されていくためには何が必要か、自分自身の目線で関わり方を見つけられるとよいと思います。

国交省が行ったアンケートでは、「住民を巻き込むこと」「巻き込んだ上での合意形成」「巻き込みの体制づくり」が住民参加のまちづくりを推進・支援する上での難しい点として挙げられています。

この課題を解決することで、宮島口ならではのまちづくりができると思います。

-運営主体の場づくりの場合

運営主体の場づくりの(作ってから考える)場合では、常に運営側からイベントなど提供し続ける、参加者は提供されるものを待つ、といった構図になってしまいがちです。

上記で述べたような目指したい状態に必要な市民活動の具体性や、評価基準・方法などが曖昧なまま、運営を行っても住民参画型のまちづくりを実現することは難しくなります。

施設などを作ってから考える場合は、ポジティブ・ネガティブな声を拾いながら運営について改めて考え直すといったフローになります。

自分自身の実体験として、声を事前に拾えていれば、サービスとして最初から提供・パッケージ化できていたが、それがうまくできなかった経験があります。

-宮島口の場づくり

ビジョン・コンセプトをもとに、起きてほしい状態を実現するための

運用・評価をすれば、実際の運用に落とし込むことができます。

そのような企画を考えながら作ることができれば面白くなっていくと思います。

-参画パターンの事例

参画パターンは、

「現地に人を集めたいなど、中心メンバーとして頑張る方々」

「中心メンバーにはなれないが、少しでもお手伝いする方々」

「情報発信をする方々」などが挙げられます。

人によって関わり方の距離感は変わってくるので、皆さんの中で当てはまるものをイメージできたらよいと思います。

-nexusチャレンジパーク

住民の方に広く場を提供している公園施設で、住民主催でマルシェや定期イベントを運営いただいています。歩きたくなる街づくりをコンセプトにした構想の一環で開発・運営している施設です。

BBQ、マルシェをするスペース、シェア農園、カブトムシを捕まえる森などアウトドア寄りのコンテンツが揃っています。

(「みんなの広場」「nexus Lab」「コミュニティ農園」「焚火スペース」)

関わり方事例① 企画する・手伝う

自分事として、住民自ら企画・運営を行っていることが特徴に挙げられます。

子ども向けイベントの場合は、地域に暮らしているお母さんが自分の子どもの原体験を増やしたい、小さいころの経験がまちへの愛着につながるのではないかという目的・想いで企画されました。

旗振り役のお母さんを中心に他の出店者・協力者が集まるのが特徴です。

企画した人がプラットフォームで発信すると、手伝ってくれる方が手を挙げるといった流れになります。

自分がやりたいこと、できることを中心に一つのイベントが成り立った事例です。

関わり方事例② 運営する

常設コンテンツとしてシェア農園を設置しており、農園利用者によって管理運営されています。

地域住民の方が、自分と家族向けに野菜を育てて食べるために設置しており、収穫できたものを他の会員にもふるまったら面白いのではないかというところから始まった事例です。

関わり方事例③ 出店する

個人の趣味・特技を活かしやすい自己表現の体験を得られるイベントの企画。

関わり方事例④ 手伝う

施設内にやぎを草刈り担当として配置しています。

やぎと遊びたい子どもたちは、自分たちでやぎのお世話しているといった事例があります。

関わり方事例⑤ 団体で関わる

あおぞら図書館:地域の小学生が本を出し合いトレードできる仕組みをつくり、地域の方も本を持参し、それが一つのコミュニティとなった事例です。

大学生のキャンドルナイト:地域の親子と大学生が触れ合う機会をつくるイベント。その街で暮らすイメージができ、子どもたちは少し上のお兄さんお姉さんへの憧れができます。

関わり方事例⑥ 企業として関わる

まちづくりに共感いただける企業にコンテンツを持参していただき、コラボレーションという形で関わっていただいています。

シェア農園で企業が栽培している野菜を持参して食育のイベントを実施しました。

-牛窓テレモーク

診療所を改築したコミュニティスペースです。

常設運営コンテンツがあり、入居者を絶やさずコンテンツを運営していくために人を紹介してもらう場にもなっています。

関わり方事例① 企画する・手伝う

なにもコンテンツがなかったところから、人を集めるためにイベントを継続して実施しています。

今では施設の3割程度は入居者が埋まっている状態です。

関わり方事例② 出店する

ニーズ調査を目的に出店し、試験販売しながら顧客開拓ができます。

施設側は空き区画を活用してプレイヤーを誘致しています。

また、スペースのシェアも行っています。

関わり方事例③ サポートする

専門の知識をもったひとがアドバイスを行っています。

お花屋さん=元ホームセンターの社員が、テレモークに対し館内全体の動線設計をアドバイスしています。

関わり方事例④ 人を紹介する

地元の若手が活躍できるフィールドが少なく、外に出て行ってしまうことの対策として、カフェのスタッフや来場者づてに知り合いを増やし、やりたいことやスキルとテナント側のニーズをマッチングさせることで活躍する場を作っています。

-まとめ

自由な関わり方を許容する余白のある場所は関わりやすい。

利用者側の要望を受け入れやすい環境、運営側の体制(素早い判断ができる)が必要。

ご自身がどう使いたいかが大事なポイント。

ワークショップ

-進め方

今回は以下の順番でワークを進めていきました。

グループで前回ワークショップで出たアイデア(コンテンツ)を実施したい場所に配置する

「1.」でまとめたコンテンツの内、”自分がほしいコンテンツとそれに必要な人”を各自で考える

グループで意見を共有しディスカッション

全体でグループごとのディスカッション内容を発表

-各グループでのディスカッション

それぞれのグループで、「この場所にこんなコンテンツがあったら面白そう」、「このコンテンツを置いたらこの場所はもっと良くなりそう」など、各自の思いを共有しました。

各グループのワークの内容をまとめました。

[Aグループ]

使わなくなった鉄道車両を利用したカフェや販売スペースを設置するなど、宮島口ならではのコンテンツが充実するといい。

ここだから体験できる場所となることで、たくさんの人が訪れるのではないか。

[Bグループ]

宮島口の色んな場所に本を置くスペースをつくってみたい。本を自由に寄贈できるようにしておくことで、来られた方がどんな本を読んでいるのかを知れるし、いろんな方が気軽に参加できる。

[Cグループ]

ゴミ拾いイベントなど、ただ賑わいをつくるだけでなく地元住民も巻き込みながら地域をよくする催しができるとよい。自分自身も参加してみたいし、イベントのサポートやSNSでの発信等で関わりたい。

[Dグループ]

音楽LIVEや盆踊りなど、地域全体を巻き込んだイベントがあると観光客の回遊も促すことができ宮島口全体の賑わいにつながると思う。

盆踊りは、特に外国人観光客には喜ばれると思うし、何より地域住民も一緒に盛り上がることができる。

[Eグループ]

簡易的な清掃場所の基点が欲しい。地元の人たちが協力することできれいな宮島口を維持することができると思う。

何かを発表できる場。地元の人や学生などが特技などを発表できる機会を作ってほしい。

次回のワークショップ

次回は、8月28日(月)を予定しています!

コンテンツを実施するにあたっての広場の使い方を考えていきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?