宮島口ひろばワークショップ#1 2023.07.03

世界遺産 宮島の玄関口である『宮島口』のフェリーターミナル横に整備される広場を、宮島口地区の魅力向上・活性化に資する利用方法を考える「宮島口ひろばワークショップ」。その第1回を、2023年7月3日(月)に宮島口旅客ターミナル2階 多目的スペースにて開催しました。

地元の住民・事業者や学生、行政の職員など、多くの方々にご参加いただいた当日の様子をご紹介します。

宮島口で取り組んでいるまちづくり活動

宮島口でエリアマジメント実践に取り組む「宮島口みらい協議会」の事務局 である田中さんより、現在宮島口で取り組んでいるまちづくり活動をご紹介いただきました。

- 宮島口の課題

新型コロナ拡大前には年間450万人を超える来島者があった宮島の姿に現在は戻りつつあります。その対岸に位置する宮島口にもそれだけの人々が訪れていることになるのですが、宮島口は通過点であり、まちの中でほとんど過ごせてもらえていないという課題を抱えています。

そこで、滞在・回遊してもらえる宮島口の姿を目指し、地元の事業者・住民が中心となった宮島口みらい協議会は2021年3月に設立しました。

- 賑わいを生み出す「そぞろあるきマルシェ」

定期的に宮島口店舗と出店者が連携し、宮島口地区全体に賑わいを生み出す「そぞろあるきマルシェ」ほかのイベントを開催しています。毎回、1000人近くの方にお越しいただいており、宮島口のキーコンテンツとなっています。このイベント時の賑わいの風景を、日常の風景にしていくことが目標です。

- 誰でも使える場所・空間

協議会が運営している□BOXは、元はもみじ饅頭屋さんであった建物をリノベーションし、ギャラリーやイベント等に利用できるレンタルスペースです。地区内・外問わず、多様な方がご利用いただける空間です。

また、JR宮島口駅からフェリーターミナルまでを結ぶ厳島公園線。こちらの道路を、広島県道で初めて「ほこみち」制度の指定を受け、歩道空間の多様な使い方を模索しながら活用しています。

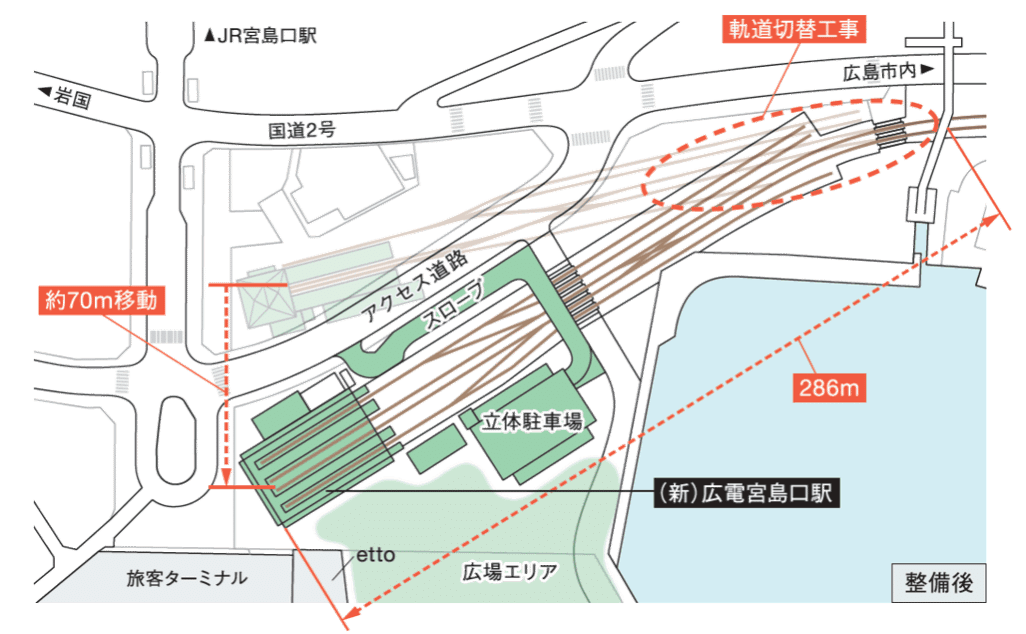

広場の整備計画

今回のワークショップの対象となる広場は、広島県の港湾緑地と広電宮島口駅に隣接する広場が一体的に整備されるものになります。現在も工事が進んでいますが、どのような広場がつくられるのか、広島電鉄(株)の松田さんよりご説明いただきました。

- 広電宮島口駅の移設

2022年7月に移設が完了し、供用開始となった広電宮島口駅。移設前までは、宮島口地区内に入る車が踏切を渡る必要があり渋滞が発生していました。そこで、渋滞緩和のため軌道を切り替え、駅を移設、合わせて立体駐車場を建設しました。

- 広場の整備

広島県の港湾緑地と一体的な広場となることを目指しています。

使われる方が、思い思いに過ごすことのできる場所として、フレキシビリティの高い広場を目指しており、広島電鉄(株)の整備するエリアについては、本日時点で整備工事はほとんど完成に近いので、現地にて様子を見ていただくことができます。

また、宮島口には座る場所、ちょっと休憩する場所が少ないと感じており、例えば、外で軽く食事ができる場所などがあるとよいと考えていました。そのため、広場にはシェード付のテーブルや自由に動かせるテーブル・ベンチなどのファニチャを設置する予定です。

事例紹介「KOI PLACE/西広島」ほか

広電西広島駅前にあり、JR西広島駅にも隣接するKOIPLACEは、ターミナルビルとして利用されていた「ひろでん会館」跡地に整備された広場です。今回は、KOI PLACEの企画から運営まで先頭に立って携わってきた、広島電鉄(株)の前田さんにお話を伺いました。

- 毎日同じ人が行き来する西広島

西広島は宮島口とは異なり、通勤・通学利用の方が多く毎日同じ人が行き来する場所です。広電駅とJR駅が隣接しており、交通の要ではありましたが、ただ歩いて取り過ぎるだけの場所となっていました。

そこで、これまで地域に親しまれてきた施設の跡地を、座る場所、過ごす場所となる広場をつくることで、西広島のまちの賑わい創出を図りたいと考えました。

- 地元と一緒につくる

利用される場所とするためには、まずは地元に親しまれることが一番であると考えているため、地元の方々とのコミュニケーションを大切にしています。自分の店舗に寄ってもらいたい、イベントを開催し活性化につなげたいといったお声をいただいていたので、具体的にどういったことをこの場所で行いたいのか、多くのヒアリングを重ねました。

その結果を、キービジュアルとしてまとめています。みなさんの想いを文字だけでなく絵で表現することで、同じイメージを持ちながら進めることができると感じています。

現在は、学生さんと協力して絵本を置いて子どもたちの居場所をつくるなど、季節ごとに地元の方々と連携しながらイベントを開催しています。

- コイミライプロジェクト

現在は、KOIPLACEの運営だけでなく、己斐地区の未来をみんなでつくる実験的な取り組みとして、コイミライプロジェクトを行っています。商品を開発し、それを販売した収益をまちに還元するスキームです。

この商品を生み出す、商品を購入するといったアクションを通じて、己斐のまちに愛着を生み出すことを目的としています。

- 宮島線沿線活性化プロジェクト

昨年、宮島線(西広島駅~宮島口駅の区間)が100周年を迎えました。これまでは電車事業を中心としてきましたが、車での移動が主流となりつつある中で、地域の方にも使っていただく交通手段となるように沿線地域の活性化にも取り組み始めました。

宮島線の特徴は「沿線での暮らし=日常」にあると考えています。『しる』『つたえる』『つかう・つくる』をコンセプトに、現在は「みやじませんヒト・コトトーク」を開催し、地域の魅力の掘り起こしやプレイヤーとなる方々のコミュニティづくりに取り組んでいるところです。

宮島線の始点であり終着点である宮島口地区における広場のあり方を、皆さんと一緒に『考え・つくり・つかって』いきたいと考えています。

ワークショップ

- 目的と目線合わせ

ルールが作られる前に、まずは使い方を考え、試しに使ってみるというステップを踏むことで多くの方に利用される場所としていくことを目的としています。計3回のワークショップで、宮島口エリア全体について考え、そのアイデアを広場の使い方に落とし込んでいきます。

まちづくりには、マネージャータイプ、プレイヤータイプ、サポータータイプがあり、どのタイプも大切な役割を担っています。ここでは、特にサポータータイプに着目し、イベントやまちを普段から利用するだけでも、まちづくりを担う一員として貢献することにつながります。

そのため、今回のワークショップでは”自分目線”で関わっていただくことを大切にしてもらいました。

- 宮島口のユーザーを改めて整理

5月末に開催した、前回の「そぞろあるきマルシェ」でイベントにお越しになった方にアンケート調査を行いました。その結果を、来訪の目的場所(目的地が宮島または宮島口)ごとに整理しています。

▶宮島口を目的に来られる方の80%近くが、広島市・廿日市在住

▶宮島口を目的に来られる方の70%以上が1時間以上滞在

▶宮島口を目的に来られる方の80%以上が宮島口でお金を使う一方で、宮島を目的に来られる方の半数は宮島口でお金を使わない

このアンケート結果から、まずは宮島口を目的地として訪れる人(宮島口ファン層・既存コミュニティ層)が日常的に利用できるまちとしていくことが、宮島口地区の活性化に最も効果があることが分かりました。

その上で、ヘビーユーザー層を増やしていくために、初めて訪れた人にも興味を持ってもらう、認知してもらうことでヘビーユーザーの母数を増やしていくことができると考えます。

- 進め方

今回は以下の順番でワークを進めてきました。

1人で自分にとって”こうあってほしい宮島口”を考える

グループで各自の意見を共有しディスカッション

全体でグループごとのディスカッション内容を発表

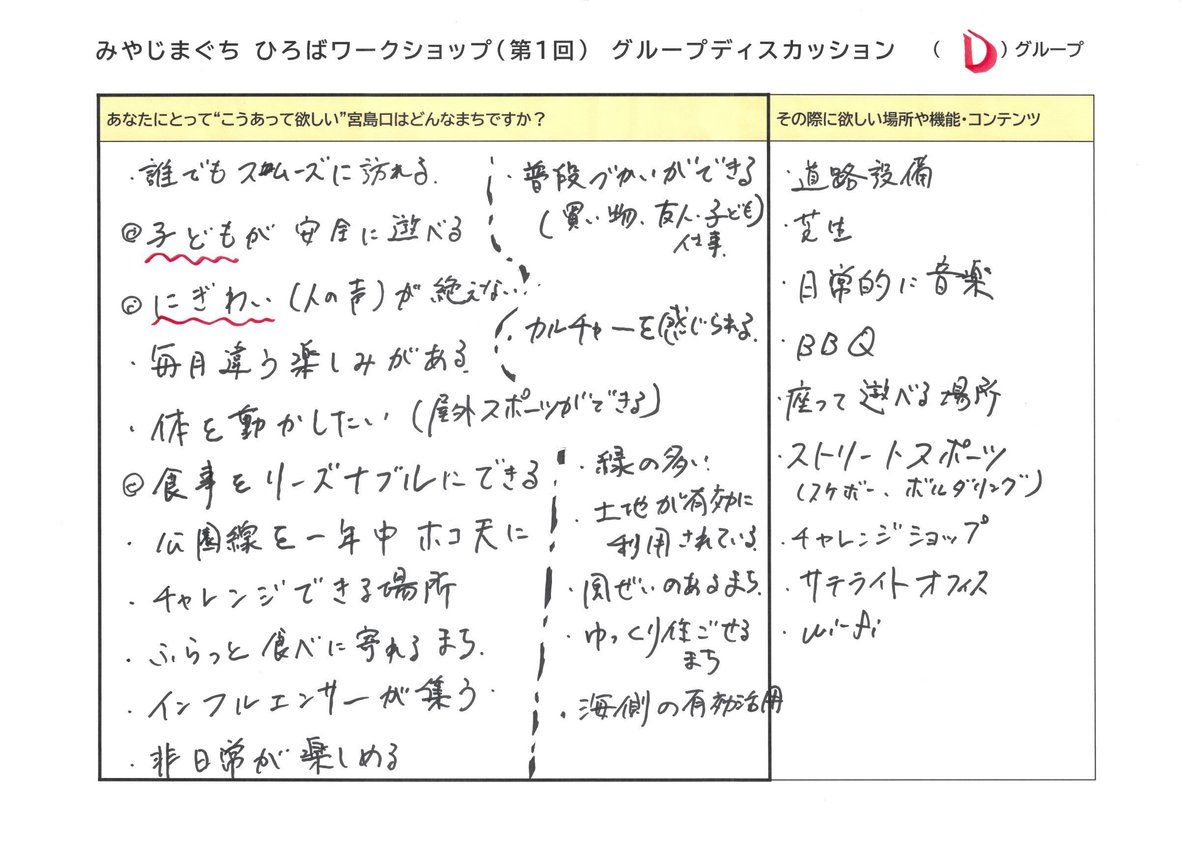

- 各グループでのディスカッション

それぞれのグループで、地元目線、市民目線、学生目線・・・

様々な目線での意見が共有され、それぞれ多くの気づきやアイデアを得ることができました。

各グループでのディスカッション内容を簡単にまとめました。

[Aグループ]

「宮島口でしかできないこと」を体験したい。

そうすることで、もっと宮島口に足を運んでもらえる。

朝は海を眺めながらヨガをしたり、夜は夜市をするなど。時間や季節に限定したイベントがあっても面白いと思う。

[Bグループ]

宮島口は公共交通機関のHUBになっている。

電車、フェリーやバスが行き交う場所であり、公共交通機関そのものを遊びのひとつとして楽しんでいけるような場所になってほしい。

[Cグループ]

地元と外国人観光客が、共存できる場所にしたい。

フェリーターミナルにある「だれでもピアノ」を弾くと外国人の方は聴き入ってくれて、演奏が終わると拍手もしてくれる。英語を話すことはできないけど、音楽を通じて交流することができる。

[Dグループ]

昔は海辺で子どもたちが遊んでいたこともあったが、今では自然を感じられることも少なくなった。緑が豊かで、風情のあるまちになれば、ゆっくりと過ぎる時間を楽しむ人が増え、にぎわいが生まれるのではないか。

次回のワークショップ

次回は、7月31日(金)を予定しています!

参加者のみなさんの想いをまとめ、具体的なコンテンツに落とし込んでいきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?