火災感知器回路の解説

今回は火報屋基本中の基本。感知器回路について解説します。

多くの人が工事始めたての頃、苦労したと思います。

この記事は新人教育の為のものです。

R型や特殊なケースは省き基本的なP型設備での解説となります。

感知器回路の解説。

— レコ溝 (@RecoMizo_groove) March 29, 2020

文章で説明するのは難しかったので絵にしてみました。#改修防災屋メモ pic.twitter.com/zLXU4PMuYC

以前ざっくりとした解説を一枚の画像にしてTwitterで投稿しました。

見直してみると、電気回路の知識がなければ分かりにくいです。

まずは感知器回路の基本から順に画像で解説します。

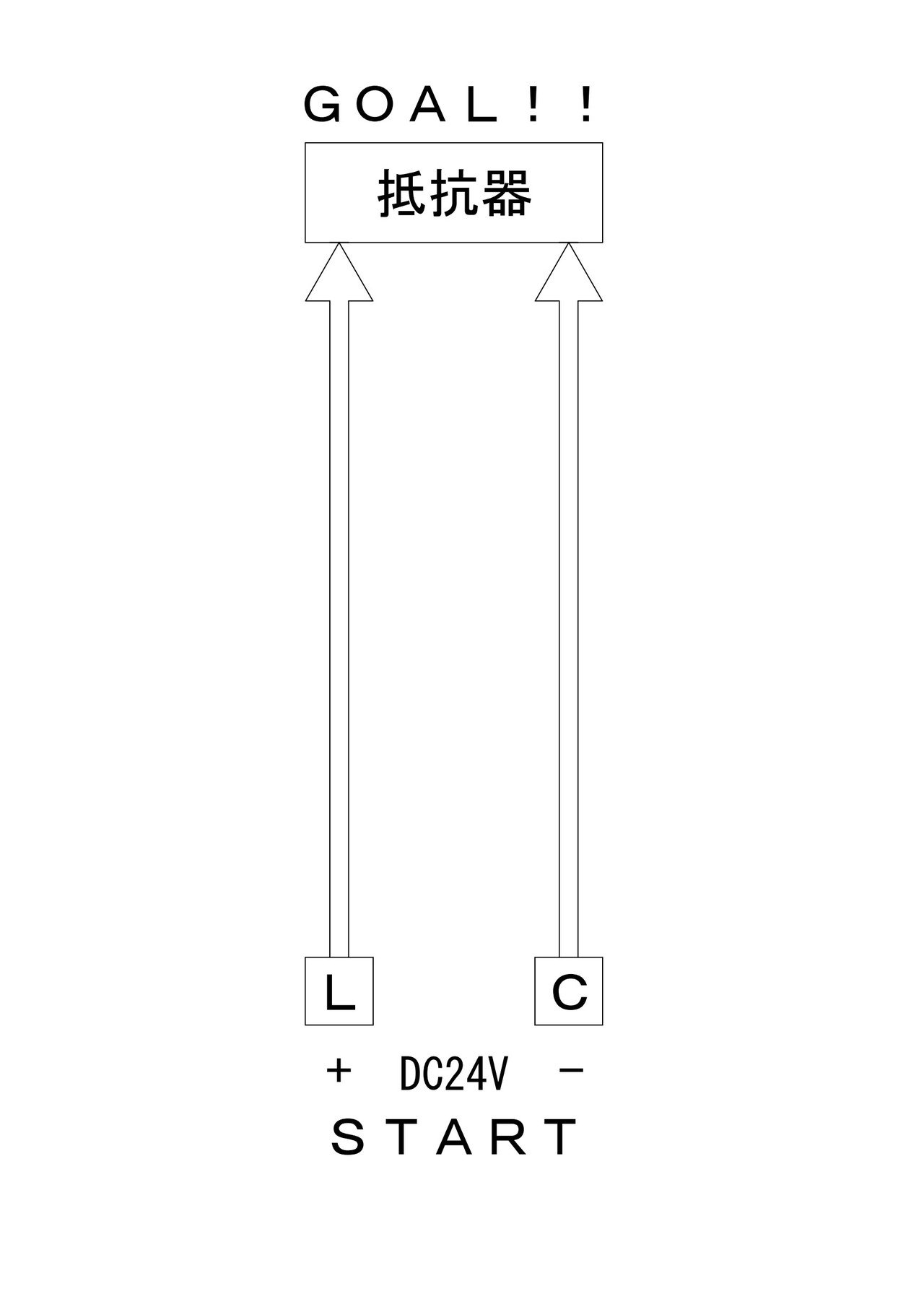

感知器回路 基本の考え方

感知器回路の基本形を物凄く簡略化しました。

こんな回路では当然設備として機能しませんが、まずはこの形を頭に叩き込んで下さい。

感知器回路はLとCという端子から始まります。

便宜上Lを+、Cを-としましたが、メーカーによって極性(+-)が変わりますが、とにかく感知器回路はLとCと覚えて下さい。

LとCは常に一緒です。

途中どちらかがどこか迂回したり、切れたりするような事はしません。

常に長さも一緒です。

そしてL,Cから始まった配線はGOALの抵抗器を目指します。

抵抗器とはこういうものです。

写真は10KΩの抵抗器です。

配線の色に惑わされないように 2020.8.14加筆

分かりやすいですね。

— カミユ (@prelude125612) August 13, 2020

ふと、思い返して最初のうちは何故4芯が難しいか考えたら、たぶん通常2芯の赤白で考えてるのに、青黄が入ることで複雑なイメージになるのかなぁ、と。

配線が見えたらなんて事はないのですが、現実はボードが張ってて見えないのもあると思いました😊

自火報回路を覚えるのに苦労する点が4芯の存在です。

自火報回路はLとCの2つでありながら何故4本使うのか?誰もが感じた事だと思います。

この投稿では便宜上赤がL、白がCだったり青がL、黄がCだったりしますが必ずしも現場がそうであるとは限りません。

現場では様々な色を使用した配線があります。

例を挙げると「赤白青黄」「青白黄クリア」「青白黒茶」などあります。

色使いのルールも地域や会社により変わります。

東京神奈川は濃い色をLに、薄い色をCに使う傾向があります。

青茶がLで黒白がCを使っている現場も見た事があります。

まず大切な事は感知器回路はLとCの2本1組だという事。

配線の色に意味があるわけではなく、あくまで見分けがつくように着色されているだけに過ぎません。

常に同じ配線を使用しているなら色で結線方法を覚えても良いでしょうが、他人の手が加わった改修現場では必ずつまづいてしまいます。

感知器線は常にLとCという事を意識して施工して下さい。

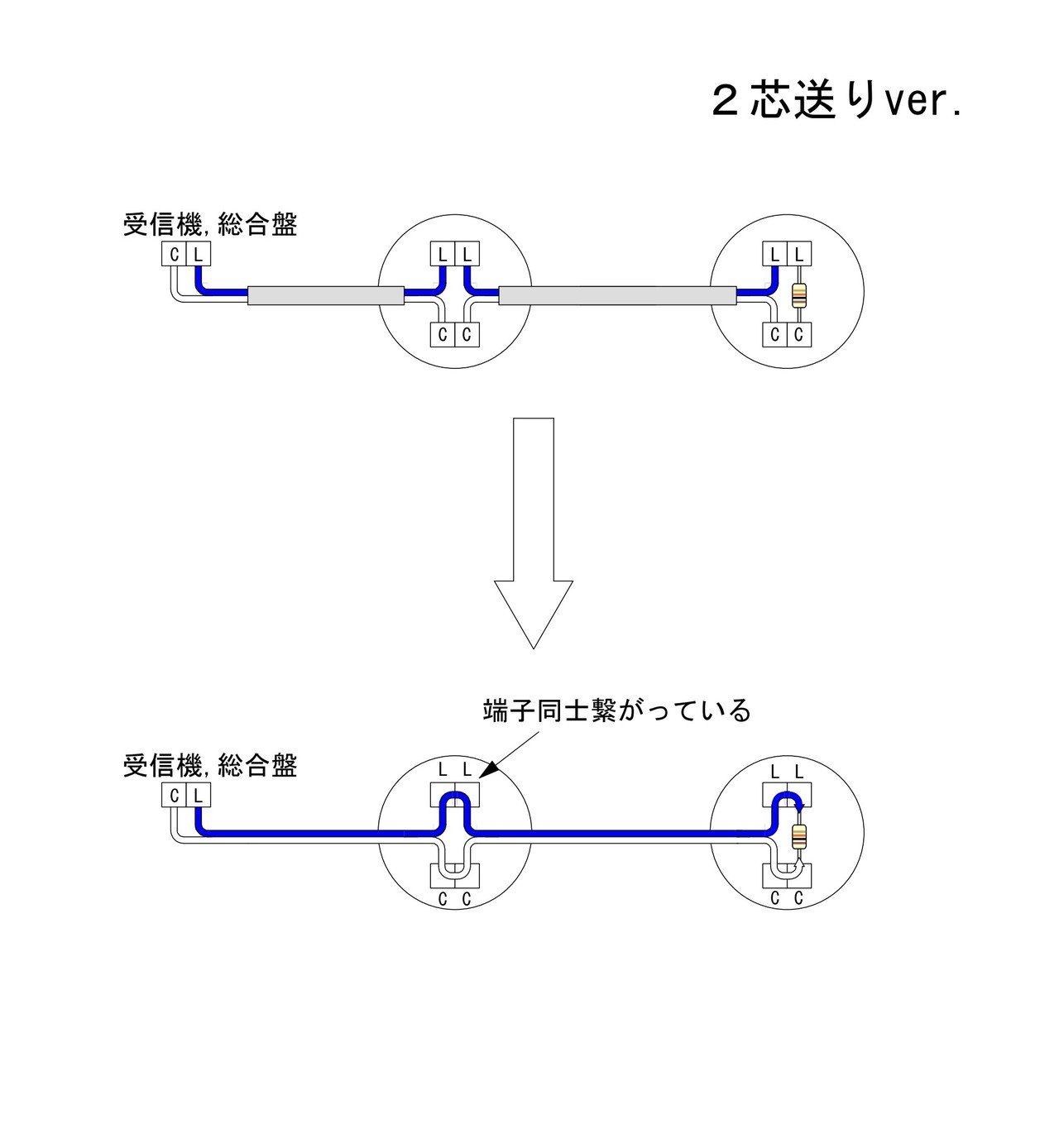

2芯送りver.の解説

Twitterでの画像をもう少しわかりやすくしてみました。

C,Lからスタートし、1個目の感知器端子を経由して2個目の感知器端子についている抵抗器をゴールとしています。

こういうように電源を順々に送っていく方法を送り配線と言い、

2芯を利用した方法なので2芯送りと呼びます(正式名称なのかは謎です)

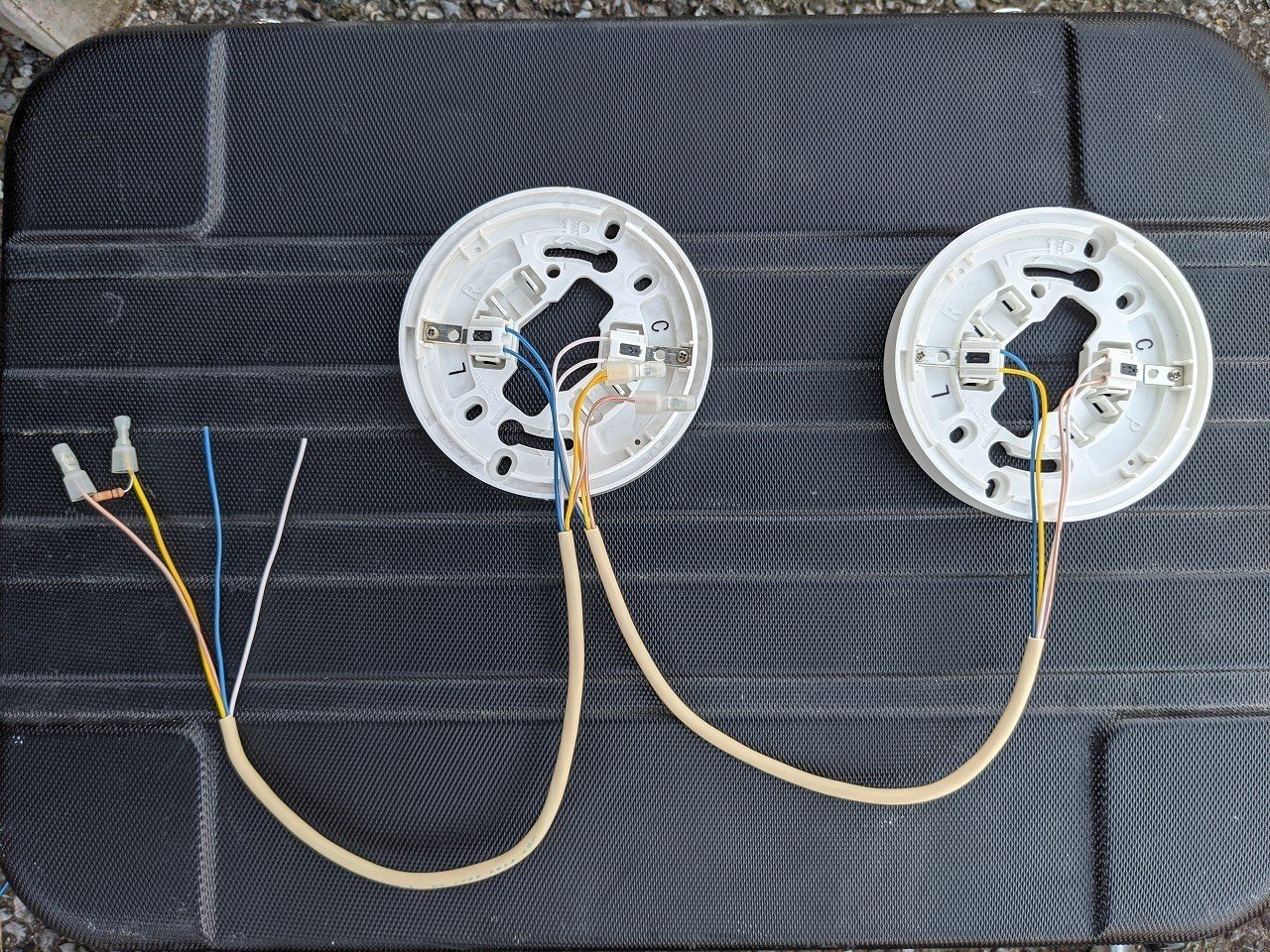

実物を使うとこういう感じです。

2芯送り、4芯送り複合ver.

4芯線を使用して送り、返して次の感知器へ電源を送る方法です。

4芯を使用するので4芯送りと呼びます。

また、4芯を送って返すことを送り返しと呼びます。

感知器回路はこのようにどんな状況下であっても順番に電源を送らなくてはいけません。

実物はこんな感じです。

4芯送りver.

4芯のみで構成された回路です。

ゴールである抵抗器がスタート地点と同じになる為、メンテナス性が高い為改修現場では多く見られる方法です。

実物はこうなります。ベージュの部分を被覆と呼び、被覆の中に4本線があるから4芯と呼びます。

以上が感知器回路の基本です。

P型感知器回路は2芯送り、4芯送りとその複合で成り立っています。

LCスタートから抵抗器ゴールまでLCの一組が一筆書きになるように配線しているのが分かったでしょうか?

一筆書きにする理由は、感知器回路が断線した時にすぐ分かるようにする為です。

火災受信機は常に火災を警戒すると同時に10KΩという抵抗値を監視しています(厳密には違いますが、はじめはそう覚えた方がしっくりきます)

抵抗器を感知器回路の最後に取り付ければ、どこの配線が切れても断線であることが分かります。

この解説では自火報工事はじめたてて完全に感知器回路を理解しきれていない方に向けています。

一部厳密には違った表現をしている所があります。

ですがまずは感覚的に感知器回路を理解した方が早く電気的に正しく理解できると思っています。

自動火災報知設備の工事を行うことができる消防設備士甲種4類。

試験勉強程度ではとても電気の知識が身につくとは言えません。

電気の基礎もわからず工事を始めさせられ、困惑している人も多いと思います。

まずは感覚でもこの記事で電気回路の理解にかすってくれると幸いです。

あるとき現場でハッとする瞬間があります。

それは電気を身体で覚える瞬間です。

きっと電気を理解することが楽しくなると思います。

長くなってしまいましたが、新人教育に悩んでいる方や実際に工事を行う方にとって助けになれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?