中小企業診断士二次試験 2年目の戦い方 または私は如何にして因果を愛するようになったか

令和4年度の中小企業診断士二次試験。私は二度目の挑戦で合格を手にすることが出来ました。憧れのストレート合格を果たせなかったことは残念でしたが、1年間という時間を贅沢にかけて行う2年目の勉強は、始めるときに想像していた以上に楽しく充実した時間になりました。

これからその時間を過ごされる皆さんに向けて、何か少しでもヒントになればと思って、私が2年目に行った過去問を使った勉強法をまとめてみました。

1.背景情報

私の勉強法をご紹介する前に、背景情報として私がどの程度の時間をかけたのか、2年目をスタートする時点でどのような状態だったのか、そして2年目の勉強の結果はどうだったのか、をご説明させてください。

a. 勉強時間

図に中小企業診断士の勉強を開始してからの勉強時間を示しました。

平日は夕食後に1-1.5時間。休日は2-3時間。週に10時間、月45時間を目標にしていました。4-7月には休日の外出予定が多く勉強時間が取れませんでしたが、その分直前期に追い込みが出来たりして、結果的に1年間で535時間。ほぼ目標通りの勉強時間でした。

偶然にも、1次試験からの通算勉強時間は通説通りの1000時間でした。

ご参考まで、1次試験の勉強方法はこちらの記事にまとめています。スピ問&まとめシート愛好家でした。

b. 2年目のスタート地点

1年目は185時間の勉強時間を2次試験対策に確保したものの、その時間の7割を事例Ⅳに捧げています(それでも足りなかった)。なので、事例Ⅰ-Ⅲは5年分の過去問をサラッと2周して、6割取るために必要な最低限のポイント(多面的に答えるとか、助言には効果を書くとか)を洗い出して終了、という感じでした。1次知識もあやふやなまま。

その結果、事例Ⅳは撃沈。事例Ⅰ-ⅢではA評価を貰えたので、方向性は大きく間違ってないと思いつつ、もう一度Aを取れる自信はないな、という状態でした。

c. 2年目のゴール地点

どうせあと1年勉強するなら、オーバーキルしてやる、とリベンジを誓った日から1年。紆余曲折を経て、最終的には夢だったオールA、280点越えという好成績で合格することができました。

一度は諦めた280点超えとオールA✨両方達成です。フエコは幸せ者にごさいます😭

— フエコ (@hakoili) February 2, 2023

🍓診断士2次得点開示祭🍓

【和泉塾】BABA/B

【LEC】65,57,59,69

【AAS】49,63,49,60

【MMC】53,56,61,58

【EBA】AAAA/A+

【shinblog】71,64,61,65

【採点君】63,60,56,52

【開示】79,67,62,78#R4_診断士2次試験 pic.twitter.com/keEHfDoKuA

2.過去問を使った勉強方法

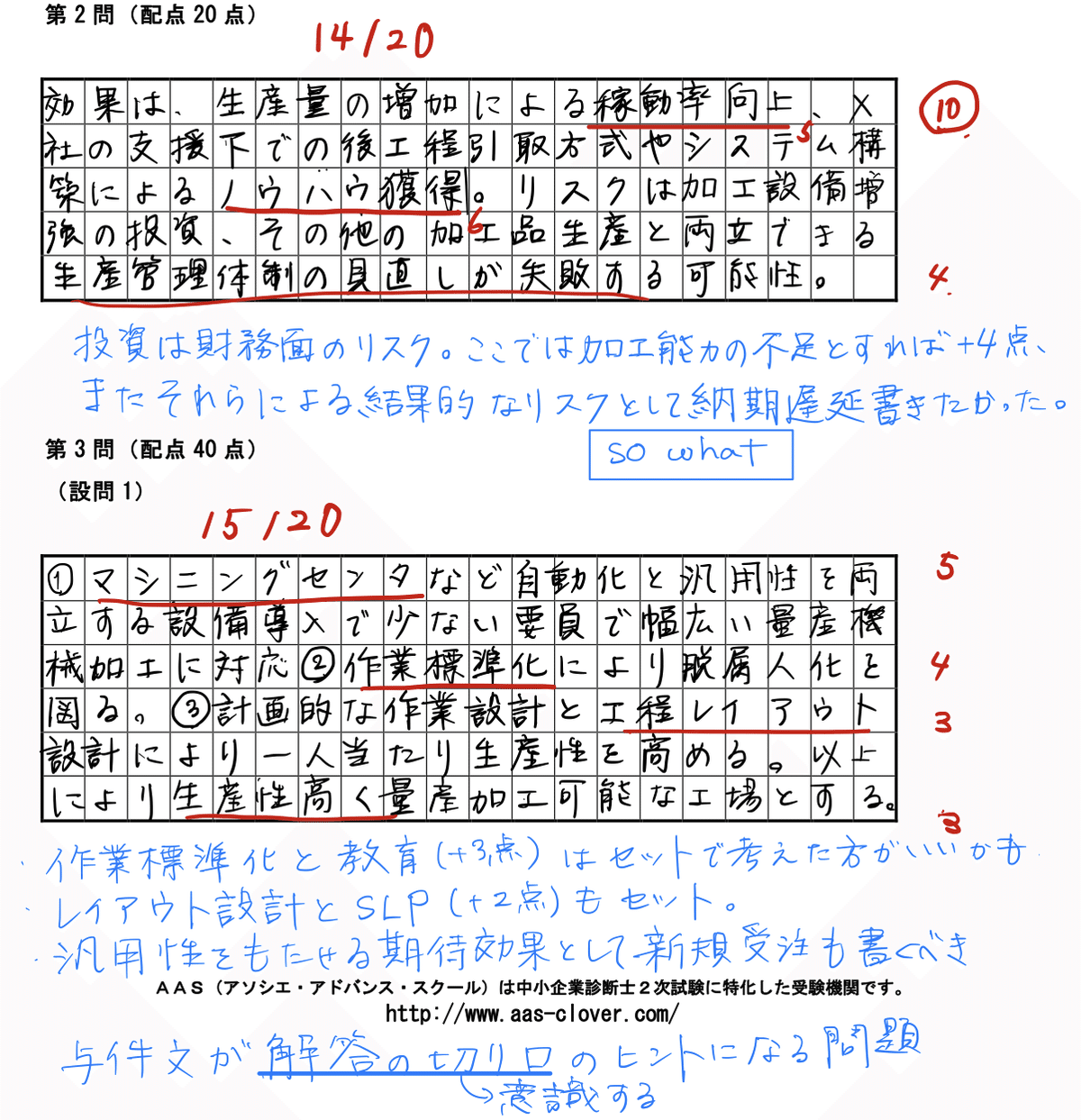

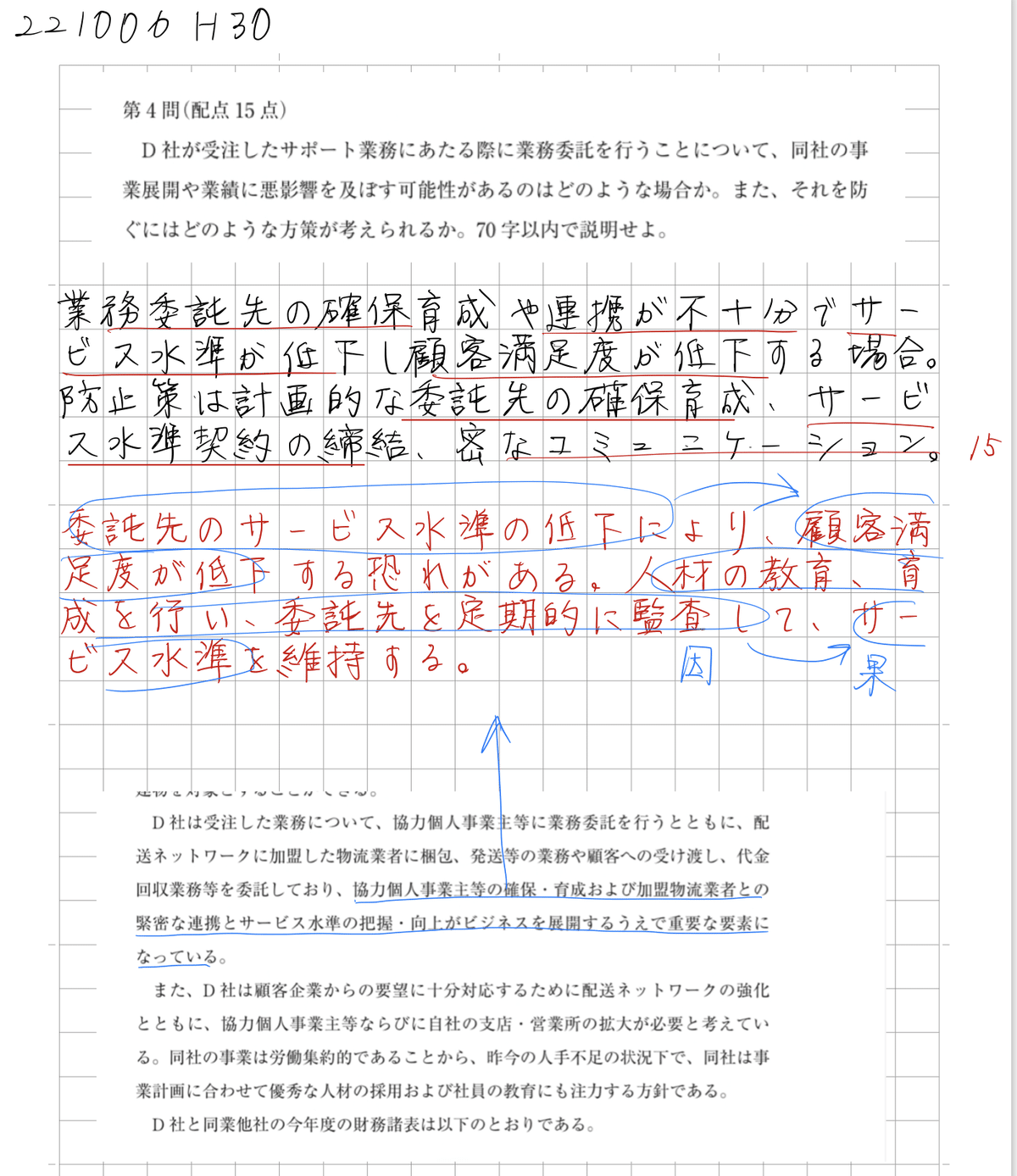

まず、過去問を何周くらいやったか、というのを次の表にまとめました。

えんぴつマーク1個が1回です。後述の「与件文読解タイムトライアル」など、解答作成までやっていないものは回数に含めていません。

二年目はR3からH26の8年分を2回と、H24, H25を1回。そんなに多くないですね。でも、1回1回は濃いめに取り組んだつもりです。

2年目開始時点では、5月と9月の模試を受けて、そのタイミングで進め方を見直そう、という程度のざっくりした方針でとりあえずスタート。走りながら勉強の方法を見直す中で、結果的に次の図のようなステップで1年間の勉強を進めることになりました。

各ステップで目的や過去問の使い方が違ったので、以下にステップ毎にご説明します。

b. 準備期

1年目の後悔が「先人の知恵をもっと活かすべきだった」ということでした。2年目の勉強を始めるにあたり、まずは受験生支援系ブログを読み漁って、先人の知恵をインストールしました。「一発合格道場」は名作記事が「永久保存版」としてひとまとめになっているので、この目的には最適です。

準備期が終わった後も、「一発合格道場」、「ふぞろい」、「タキプロ」等はTwitterでフォローして、二次関連の新作記事はできるだけ目を通すようにしていました。気に入った記事はスクショしてGoodNotesにスクラップしていました。このスクラップノートには受験生支援系の記事のほか、使えそうな情報をなんでも放り込みました。

c. 深掘り期

この時期には、過去問から得られるものは骨まで美味しくいただく方針で、しっかり時間をかけて掘り下げました。1事例につき5時間くらいかけてます。掘り下げの流れは次の通り。

まず80分で解答を作成

採点前に解答根拠を言語化(このステップは慣れてきたら省きましたが、最初のうちは解答根拠を自分で意識するために丁寧にやりました)

「ふぞろい」で採点し、8割以上(できれば満点)取るために書くべきだったキーワードをピックアップ

何故そのキーワードが書けなかったのか、どう考えていれば書けたのかを考察

与件文をじっくり読み直す。ハイレベルな構成や細かい因果関係、連想するべき一次知識など、出題者が与件文に埋め込んだメッセージを掘りかえすつもりで

関連する一次知識をテキスト(まとめシート、全知識、ブロックシート)、ネット情報などで再確認

スプレッドシートに設問文、模範解答、自分の解答、点数、考察をまとめる(面倒でも設問文を書いておくと、後々分析が捗ります)

「ふぞろい」は、1年目に「合格答案」2年分と「答案分析」4年分を揃えていたので、それ以前の過去問には「10年データブック」を使うつもりでしたが、解説ページがないと考察が捗らないことが分かったので、結局「答案分析」を買い揃えました。

d. 分析期

10年分の過去問を一通り掘ってみると、自分が同じような間違いを繰り返していることに気が付きます。だったらミスを類型化できないかな、という発想で始めたのがこのステップです。

前述のスプレッドシートを俯瞰してみると、自分のミスは①設問分析ミス、②与件読解ミス、③知識不足、④因果エラー、の4つに分類できそうでした。そこで、実際にその切り口で各事例でミスと対策をまとめてみたのが下の図です。ちなみにその後、①設問分析ミス、②与件読解ミス、③発想の切り口、④解答の骨格、⑤因果エラー、の5つに再編しています。

ミスの類型化によって解答の際に考えるポイントが明確になり、とても効果的でした。

この他、与件文や設問文のキーワードから連想すべき切り口なども整理して、覚えやすく使いやすい端的な表現でまとめました。これは後々ファイナルペーパーに盛り込みました。

e. プロセス研究

外出が多くて机に向かっての勉強が難しい時期には、移動中の時間に解答プロセスに関するテキストを読み漁りました。与件先読み派の私にはそのままでは使えませんが、共通する考え方やプロセスの組み立て方など、参考になりました。

また、与件読解ミスを何とかせねばならない、ということで、LECの「金城流!2次開眼道場」を帰省期間中のスキマ時間に受講しました。作問者視点の発想など非常に発見が多く、とても有益でした。

f. 仮プロセス構築

8月からの直前期に向けて、理想の解答プロセスを文書化しました。初版はとても80分でこなせる代物ではなかったです(案の定、8月の模試で時間配分に苦しんで撃沈してます)。

また、同時に前述の5つのミスの類型の切り口で注意事項をまとめてファイナルペーパーの原型も作成しました。

g. 検証期

プロトタイプの解答プロセスと注意事項に従って5年分の過去問を実際に解きながら、プロセスをブラッシュアップするフェーズです。

時間配分が課題であることが8月の模試で判明していたので、プロセスの各ステップの時間を実際に測って記録して、どのプロセスが長すぎたのか、何が問題だったのかを考えてプロセスを修正しました。一度深掘りして注意事項も整理できているので、得点自体は300点を超えてきます。残る問題はプロセスの納得感とタイムマネジメントです。

事例を解くたびに、解答プロセスを微修正して、ファイナルペーパーの注意事項も修正・追記していきました。

このステップが一番大変でした。私は1カ月ちょっとしかかけられませんでしたが、もっと早めに始めれば良かったと思ったものです。

h. プロセス完成

怒涛の検証期を経てついに解答プロセスとファイナルペーパーが完成。最終的には5ステップの非常にシンプルなプロセスになりました。ファイナルペーパーは15分以内で読める分量に編集しました。

i. セルフ模試

完成した解答プロセスとファイナルペーパーを使って最後の仕上げです。この時のために大切に取っておいた令和3年度の問題を満を持して投入しました。

セルフ模試は試験当日と同じスケジュールで行います。食事のタイミングや量、休憩時間の過ごし方、筆記用具の並べ方、試験中の行動などをリハーサルしながら微修正しました。

TACから買った演習問題も使ったりして、セルフ模試は10月に入ってから計6回やりました。試験当日のちょっとした行動が結果を左右することを知ってる2年目受験生なら、その重要性は納得いただけると思います。

j. その他

タイムマネジメントで一番問題になったのが、与件文を読む時間が安定しないということでした。与件文はいくらでも深読みできてしまいますが、80分という制限時間の中に納める必要があります。とはいえ、速く読みすぎて情報を拾い切れなかったら元も子もない。

そこで10月の後半からは、与件読解タイムトライアルと称して、毎日2事例ほど時間を測って目標タイムで与件文を読む練習をしました。速すぎず、遅すぎないペースを身体で覚える効果がありました。

あとは「あるあるさがし」も面白かったです。こちらの記事を参考に、与件企業のあるあるをまとめて、与件文読解の着眼点の手掛かりにしました。

k.(参考)事例Ⅳ

事例Ⅳだけは最初のうちは過去問ではなく定番の問題集を中心に勉強して、検討期から過去問演習に合流しました。

「30日完成」と「全知全ノウ」は夏前までに全て自力で正解できるようにマスターして、後は忘れないように試験前日まで1日各1問ずつ回しました。

事例Ⅳ強化のため、TACの「2次事例Ⅳ特訓」にも課金しました。問題を解く前の情報整理のやり方など、自己流の対応に限界を感じている皆さまにお勧めです。

検討期に入る頃から最後の記述問題(通称ポエム)の対策を始めました。10年分の記述問題だけ抜き出して、模範解答がどう組み立てられているか分析すると、多くの場合、ヒントは与件文にあることがわかります。

あとは定番ですがミスノート。やらかしたミスを記録していると、計算ミスも類型化できることに気が付きます。

3.過去問の勉強から気づいたこと

a. 科目ごとの特徴

1年目には事例Ⅰ、事例Ⅱ、事例Ⅲの違いはよくわかっておらず、なんとなく同じように処理していました。でも、深掘り期に試しに同じ科目ばかり数年分続けて勉強してみると、科目ごとの特徴が見えるようになりました。深掘り期には科目ごとまとめて取り組むのが効果的です。

たとえば事例Ⅰに較べると事例Ⅱ・Ⅲはより現場よりの科目なので、一次知識に頼った解答をすると空振りしがちなことに気づきました。また、事例Ⅲでは問題を拾って片っ端から解決するのが定番ですが、事例Ⅱで問題解決に走るとだいたい空振りに終わります。事例Ⅱでは問題を解決するよりも、顧客ニーズに合わせて強みを発揮することの方が重要なんだな、と実感できました。

b. 古い過去問

古い過去問は傾向が違う、とよく言われますが、普通に解いているときはそこまで実感していませんでした。ああ、違うんだと感じたのは、前述の「あるある探し」をした時。10年分の与件文を一気に通して読んでみると、平成26年度あたりを境に与件文の構成や盛り込まれる情報が大きく変化したように感じました。それもあって、古い過去問に手を出すのはやめました。

与件文なら与件文、設問文なら設問文だけを数年分通して読んでみると、共通点や傾向の違いが見えて面白いです。

c. 発想の切り口と解答の骨格

二次試験で使う有名なフレームワーク、「幸の日も毛深い猫」や「だなどこ」は皆さんもご存知だと思います。この二つを漠然と同じように捉えていたんですが、前述の分析期に「知識不足」のカテゴリに分類したアイテムを眺めているうちに、「フレームワーク」と呼んでいたものに二種類あることに気づきました。

「幸の日も毛深い猫」はA社の状況にフィットする人事・組織施策を思いつくための手がかりになる切り口のリストです。これを「発想の切り口」と呼ぶことにしました。一方の「だなどこ」は解答に盛り込むべき要素を漏れなくカバーして構成するために使います。こちらは「解答の骨格」と呼ぶことにしました。この二つを区別することで、二次試験で使うフレームワークの捉え方がクリアになって、より効果的に手札を増やしたり、使ったりすることが出来るようになりました。

たとえば、前述のとおり事例Ⅱや事例Ⅲは一次知識に頼りすぎると事故に繋がりがちですが、それは一次知識を「発想の切り口」として使った場合のことです(もちろん「DRINK」など例外もあり)。一方で「解答の骨格」は事例Ⅱや事例Ⅲこそしっかり使う必要があるようです。

d. 因果

二次試験における因果の大切さは耳にタコができるほど聞きますよね。でも、1年目には「そんなの当然でしょ」って聞き流していました。

ところが、8割以上を目標にして失点したキーワードを分析してみると、「因果の事故」とでも呼ぶべき失点例が山ほどでてきたんです。そこで、ようやく因果について真剣に考えました。

こちらの記事を参考にして、自分がやりがちな因果エラーが「so what型」であることを認識。特に助言問題で「効果」を書くときに、最終的な効果を書かずその手前で止まっていることが多いことに気づきました(あまりに多いので「因果の寸止め」って名前をつけました)。

因果の事故がなぜ起こるかというと、頭の中でその因果関係を必然で説明不要なものと捉えてしまうからなんですよね。でも、自分の頭の中では必然でも、助言を聞いている人にとってはそうとは限らない。「専門家の話はよく分からない」というのも、おそらく専門家にとって必然である因果関係を省略しちゃうからなんですよね。だからこそ、そうならないように人に伝える際には因果をあえて言葉にする必要がある。因果って無茶苦茶大切で奥が深いのでは、と思うようになりました。

診断士試験の勉強で因果を意識するようになって、改めて仕事で自分が作った資料を見てみると、まぁ、因果の省略の多いこと多いこと。たぶん、一生モノの課題なんだと思っています。

4.最後に

2年目の勉強については思い入れも強くて、ついつい長くなってしまいました。何か一つでも今後の勉強のヒントになることがあれば、こんな嬉しいことはありません。

最後になりましたが、二次試験の勉強法やお勧めの教材・講座をいろいろ教えてくださったTwitterの諸先輩方や受験生仲間の皆さまに感謝いたします。また、受験生支援系ブログ等で惜しげもなくノウハウを伝授してくださった先輩方にもお礼申し上げます。

失敗すればまた一次試験からやり直しというプレッシャーの中で、でも、1年目とは比べ物にならないくらいたっぷりの時間を2次試験のために使うことができる2年目の受験生活。皆さまが充実した時間を過ごされて、来年には自信と望み通りの結果を手にされますように心よりお祈りしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?