楽団練習3回目

三連休の最終日は北総シンフォの練習でした!久しぶりの1日練。なかなかハードだったー。

今日は重めな曲からの練習でした。

「スクーティン・オン・ハードロック」から。テンポゆっくりめで合わせ。音の大きさや高さは後回しにして、しっかりと音型を作っていく。日本人には無いアクセントの位置に四苦八苦。脳と身体についた癖を矯正するのは結構大変ですよね。ロックとは何ぞやを吹きながら思う練習でした。難しい!けどハマれば楽しい!

続いて「シンフォニア・フェスティーバ」。こちらもゆっくりと。1楽章・ファンファーレ。え、これファンファーレだったん?てくらい不思議な音する曲。テンポが速くなるところの金管群の刻みとか大好き。吹きすぎちゃう。この楽章の好きなところが木管と金管の掛け合い。いいよねー、そういう曲大好き。なんだかんだ金管群でユニゾンやハモれるとぞわぞわする。楽しすぎて。

あ、練習の感想でなく曲の感想書いてしまった(汗)。いや、好きすぎてね。

1楽章はバチっとかっこよく決めたいよね。何だか逃げ場ない曲だからさ。ごまかし効かない昔の曲だよね。ホルンとしては連符のタンギングがんばんんなきゃとかHiFどうしようとかはありますが・・・。

最後の8分音符の跳躍のとこも予期せぬ音の並びがあるからもっとさらわないとな。

2楽章・アリア。dolceの表現記号があるホルンのメロディ。吹いて気持ちいいけど、間延びしないようにしないとな。あとオクターブ上のGの音程がぁぁぁ。何度吹いてもあっているかわからない。メロディのとこは全般的にTubaを聴けばいいとのこと。じゃあ個人練で夫に吹いてもらおう!いやー、ありがたや~(勝手に利用する私)。この楽章は終始キレイな音楽~と思いきややっぱり仕掛けがあって、そこがこの曲の良さですね(ホルンのゲシュトップとか)。

3楽章・トッカータ。Gの音を吹ける喜び!4th冥利に尽きますね。

同じ曲にHiFとチューニングB♭のオクターブ下のG(わかりやすくいうと4オクターブの差)があるなんてのは、4thならでは。オイシさの極みだなぁ。

この最初の刻みたまらん。楽語は乱暴な、とか激しくリズミカルに喰らいつくみたいな表現が書いてあります。

拍子がコロコロ変わって聴く側を飽きさせない。ただし吹く方は必死~。ただここ決まると本当にカッコいいと思う。ここ超大事だよね。最後の2分の2まででこの曲決まると思う。そういえば最後のメロディ、ホルンは都合4回も同じメロディを繰り返します。音もすごく高いとか低いとかなく気持ちよく吹ける音域。だからこそ4回それぞれの違いを出さないとつまらなく聞こえちゃうかも。

総譜見て面白かったのは低音群にあるロックンロールの表記。それはこの楽曲解説を本で見た時すでに知っていたのですが、え、本当に?と改めて譜面を確認したくらい。気持ちよく吹いているホルンはじめメロディ群とは別にロックンロールしているパートがあるなんて、最高に素敵なポイント!メロディを吹きながらそれを感じられるように演奏したいなぁ。

何か途中途中で曲の感想入り混じってしまった(汗)。それはそれとして記事に書きたいと思っているのに・・・。読みづらく申し訳ありません。

続いて、ジェイガーの「交響曲第1番」。指揮者から、この曲にあるいくつかの要素についてお話がありました。例えば序盤の3音。そして2拍3連(符)。シンコペーションなど。これらは主題、とまではいかないものらしいです。

ちなみに主題について簡単に調べると、主題とは短い一区切りの旋律を指して、それより短いとモチーフというのが一般的みたい。

だとすると今回のお話はモチーフかな。いくつかのモチーフが全楽章通じてそこかしこに出てきますね。

交響曲は学生のときにラフマニノフ吹いたっきり演奏したことないんですよ。そういやあれも1番だったな。交響曲は聴く専門だから、演奏するのが結構楽しい。

先ほど挙げたモチーフが自分のパートにあると、より大切に吹こうと思いますね。

交響曲らしくホルンは結構他パートと独立して演奏する箇所もあり、そこは少し緊張感が伴います。ホルンは割とサックスとかユーフォとかが同じだったりするからね。ホルンだけのところはもっと良さを伝えられるように演奏していきたいです。

この曲については夫の言い分も含め(笑)書きたいことがたくさんあるので、練習についてだけ言うと、きっちりかっちりモチーフを演奏しようね!

音型大切に!でしたね。この曲の良さをもっと演奏でアピールしたいなぁ。本当に好きな曲です。

「アルヴァマー序曲」、この曲は本当にずっと吹きっぱなしで大変。。。ですが、指揮者から、ハーモニーの中で吹く意識を持つとそんなに大きく吹かなくても聞こえるよとのこと。どうしてもメロディ(オブリガート含む)あると楽しさもあって吹きすぎちゃうんですよね。。。

もっと美しく吹きたいものだが・・・、いかんせん昔から聴いている&こう吹きたいみたいな思いが邪魔して演奏を阻害しますね。もっと大切に丁寧に吹くことを心掛けたいです。演奏会のオープニングだし!

あとホルンの16分音符のとこ。やっぱ色んな演奏結構聴いてるけどほんまあれ聞こえない(笑)。いややっぱあれどう吹くのが正解なの。ちなみに強弱記号はメロディのそれと一緒なので、抑揚含め合わせるってだけなんだろうけど、うーむ。合奏中、割と大きめに吹いたけど特に何も指摘されず・・・、これでいいのかな。ちなみに夫からは全く聞こえないとのこと。でしょうね!!ホルンはTuba側にベル向いてないから仕方なしやわ。。

(ここ、たなばたの中間部のホルンの刻みと同じ使い方だと感じるのだが・・・、同じく感じているホルン吹きいない??あそこも聞こえないよね。当時中学生で演奏したときも思って、ここ吹かなくてもいいんじゃね?ってマジで思ってた)

バーンズ先生はホルン結構好きでいてくれて嬉しいけど、やっぱり推しパートとそうじゃないところに偏りがあるのが可哀想(元トロンボーンの夫が嘆いていた)。まぁ、作曲家だって表現したい音楽に合った楽器なり音なり使うからどうしてもそこに癖は出てくるよねぇ。。。

平和に健やかなアルヴァマーになるよう練習したいと思います・・・。

「アメイジング・グレース」は八木澤教司編曲のもの。これも音程重要~。いい響きの中で吹きたいものです。結構ホルン他パートと違う動きしている箇所があって自信なさげに吹いちゃう。まださらい足りないのかも、また総譜見てみよう。

良く知られている曲だけに美しいハーモニーを奏でたいですね。

鬼のように書いてしまった。曲自体の感想もひとつの記事にしたいくらい書きたいってのに。乱文申し訳ないです。

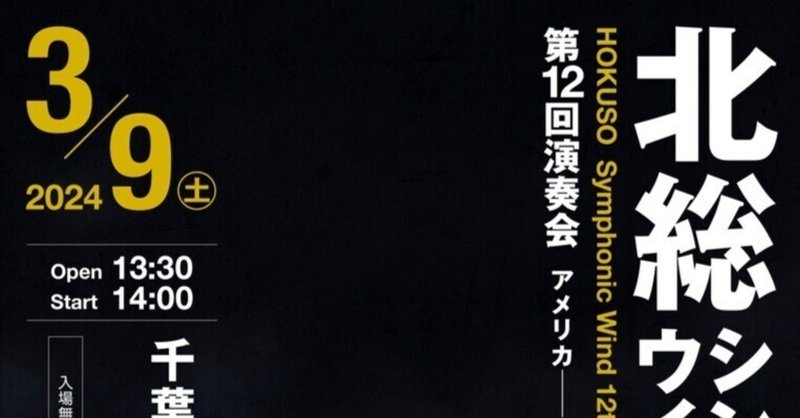

3月9日の本番まで1か月切っている!!!かなり濃厚で骨太な昔ながらのアメリカの吹奏楽(しかしなぜかリード先生とかスーザマーチとかないけど)を堪能したい方はぜひお越しください!

千葉県千葉市にある千葉市民会館で入場無料です☆

では、また!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?