よくわかる アメリカ 物価高騰①

アメリカの記録的なインフレが金融市場を揺らしています。中央銀行のFRB

はインフレ退治のため、急速な利上げに迫られ、株価は今年に入り、大きく下落。世界経済の不透明感も強まっています。

「なにが起こっているの?」「なぜ?」「これからどうなる?」――。経済になじみのない方にもわかりやすいよう、まとめます。とはいえ、いろいろ論点もあるので、全3回で。下記の流れで、今回はStep1です。

40年ぶり 8.5%

まずは過去5年ほどのCPI(消費者物価指数)のグラフです

コロナ前はだいたい2%前後のインフレでした。コロナが直撃した2020年春は経済活動が停止し、インフレも0%程度に。しかし、2021年に経済が再開するとインフレが加速。夏場には上昇率が踊り場に入ったかに思えましたが、年終盤以降はさらにインフレが強まりました。

2022/3の上昇率は8.5%と実に40年ぶりの高騰です。もっと長いグラフで確認しましょう。

1970年代には10%を超えるインフレがありましたが、これはオイルショックという特殊な状況です。21世紀に入ってからは、振れがあるものの、だいたい2%前後で推移しています。今回のインフレはやはり歴史的なものといえます。

オイルショックが実体験として記憶に残っている方はおそらく50歳以上でしょう。逆にいうと、いま経済活動の中心にいる50歳以下の人は体験のしたことのない世界です。「40年ぶり」というより、現代で初めての出来事と言っていいかもしれません。

品目に広がり

昨年の春~夏のインフレは、極端に品不足となった中古車など、一部の品物に偏っていました。ところが昨年終盤以降は幅広いモノ・サービスでインフレが深刻になってきました。パウエルFRB議長も5/4の記者会見で「インフレ圧力は幅広い商品とサービスに広がっている」と指摘しました。

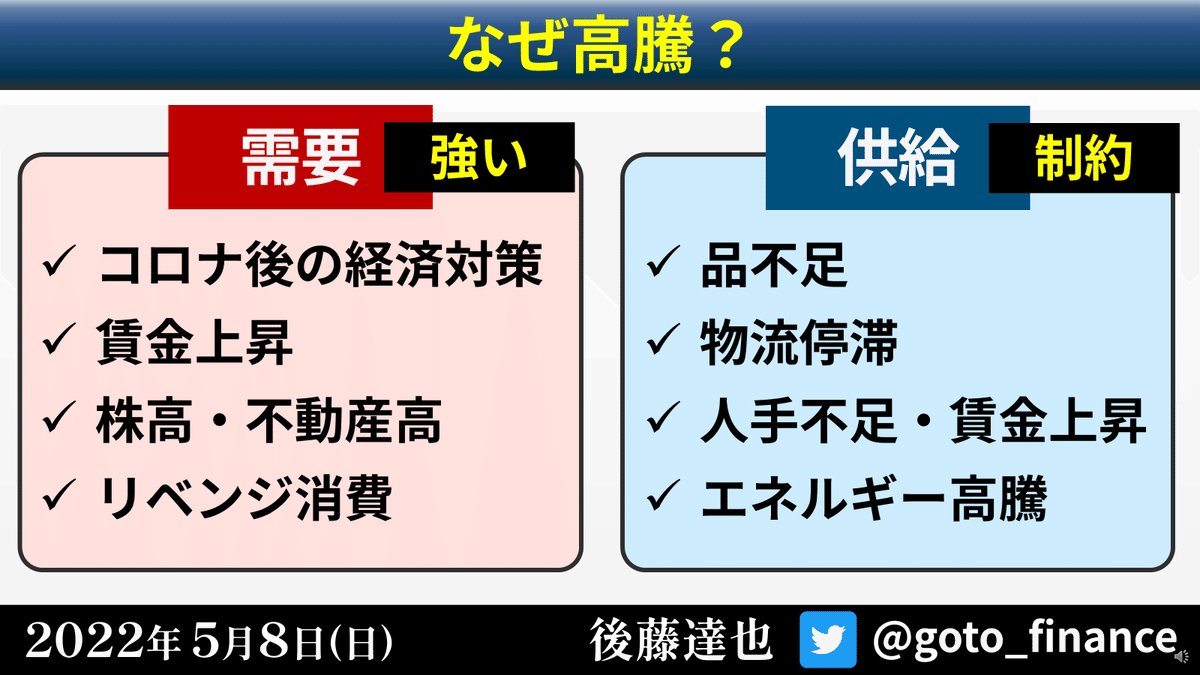

理由をひとまとめ

上の表がきょうの投稿のエッセンス。物価は「需要」と「供給」のバランスで決まります。買いたい人が多ければ値段は上がります。一方、品物が希少ならばやはり価格は上がります。

2020年、日本でマスクの値段が高騰したことを思い出しましょう。コロナでマスクの需要が急増したのに加え、生産や配送が十分に間に合わないという供給面の制約もありました。この結果、コロナ前とはケタ違いの値段がつきました。

こうした需要と供給のバランスの崩れが、アメリカでは深刻化、かつ長期化しているのです。

【需要面①】コロナ後の経済対策

コロナ後は経済を正常化するために、前例のない規模の財政出動や金融緩和が打ち出されました。国民へ多額の現金給付が実施され、家計の懐はかなり温まりました。

このグラフはアメリカ国民の所得と支出を示したものです。緑の所得にラクダのコブのようなものがありますが、これは政府からの現金給付です。21年半ば以降はコブがなくなりましたが、それでも2019年の所得を大きく上回っています。

赤の支出はコロナ直後はサービス消費が急減しましたが、すぐに持ち直しました。上記のように十分な所得があり、経済再開とともに消費が増えました。

やや単純化すると、この緑の線と赤の線の差は家計の蓄えにまわります。2019年と比べると、2020-21年の蓄えは大きいことがわかります。アメリカ国民全体でみると、まだまだ消費に向かわせる原資があるといえます。

【需要面②】賃金上昇

①とも関連しますが、人手不足や需要の回復に伴い、2021年以降、賃上げが強まっています。現金給付に頼らなくとも、実力ベースで所得が増えています。

【需要面③】株高・不動産高

株価が上がると、富裕層を中心に消費を後押しします。下記はS&P500、コロナ前の2019年末と比べた騰落率です。今年に入り調整はしているものの、19年末比でみれば、まだ30%近くの上昇となっています。今後株安が続けばこの効果は逆回転するかもしれませんが、少なくとも年明けごろまでの富裕層消費の追い風となってきたことは間違いありません。

株価と同様、不動産価格も急上昇しました。アメリカでは投資目的で家を持つことは一般的です。株同様に富裕層・高所得者層の懐を温めています。

【需要面④】リベンジ消費

2020-21年はコロナで外食や旅行などレジャーに大きな制限がかかりました。コロナ感染動向は予断を許しませんが、経済活動はかなり正常化してきました。今年の夏休みの旅行の予約はすごい勢いで、人気リゾート地は値段があがったり、なかなか予約もとれないといいます。

需要面①~③でみたように懐が温かいなか、コロナで我慢した反動の需要もあります。家計の需要は過去に例のない強さとなっています。

続いて供給面。確認用にもういちど先ほどのスライドを載せておきます。

【供給面①&②】品不足&物流停滞

2020年にコロナで経済活動が停止しました。そこから復旧する中で、経済活動の節々で目詰まりが起こりました。2020-21年には半導体や木材の不足がニュースで話題となりました。

サプライチェーンという言葉があります。最終製品をつくるには様々な企業が分業し、連携しています。どこかの部品が滞ると、ドミノ倒し的にほかの生産に支障が出ます。

半導体が不足すれば、電子機器だけでなく、たとえば車など幅広い製品の生産が滞ります。車を十分に作れなければ、輸送にも支障が出ます。連鎖的にサプライチェーンが混乱し、それが世界規模に広がってしまっているのがいまの事態です。

注文が多いのでたくさん作りたくてもモノを作れない。そんな状況で、供給面からも価格上昇圧力がかかっています。

【供給面③】人手不足・賃金上昇

下記はアメリカの人手不足を示す経済指標です。人が欲しくても採用が極めて難しい、もしくは給料を大きく引き上げないと雇えない状況になっています。

賃金は需要面②でも触れましたが、供給面からもインフレ要因となります。たとえばレストランを考えましょう。従業員に支払う給料が増えると、その分、料金を上げなければお店の利益が確保しづらくなってしまいます。また、人が確保できず、従来の席数にきちんとサービスできない状況となると、需要と供給のバランスが崩れ、やはり価格上昇要因となります。

【供給面④】エネルギー高騰

グラフのように原油価格は大きく上昇しました。ロシアがウクライナに侵攻した直後の3月に比べると、少し落ち着きましtが、それでも年明けと比べれば大幅上昇です。様々な素材や穀物も大きく上昇。一次産品の価格上昇は品不足と表裏一体でもありますが、今年に入り、インフレを一段と加速させる要因となっています。

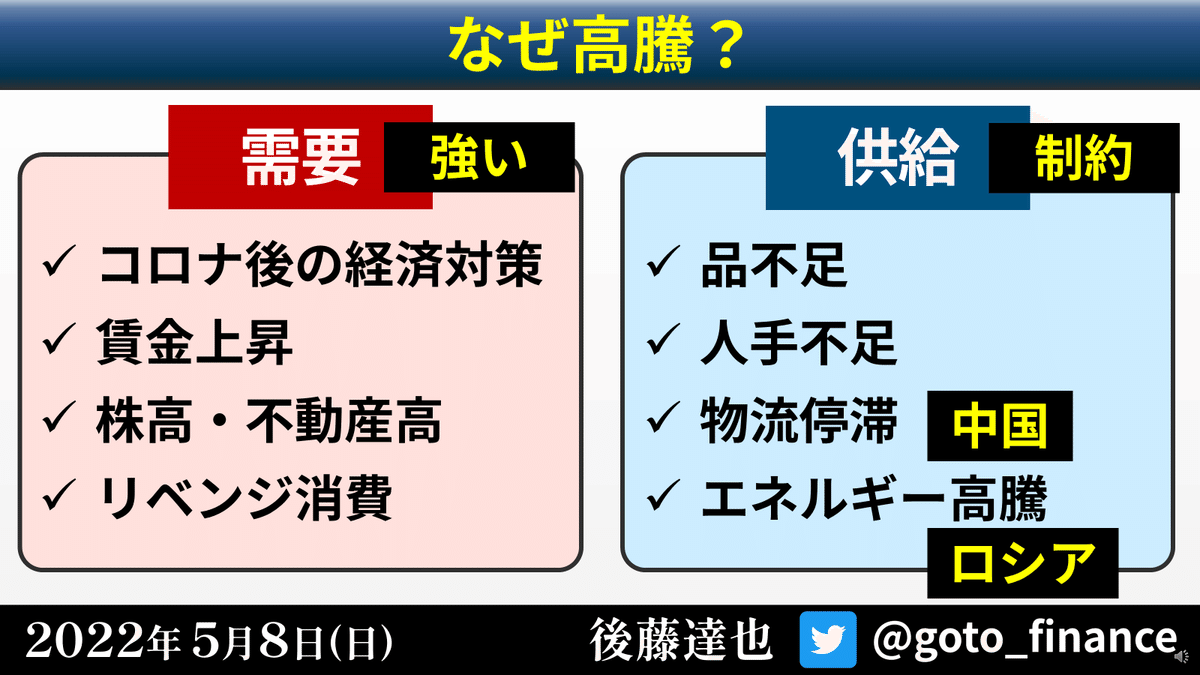

もういちど、全体のスライドです

それぞれ深い要因が重なり、記録的なインフレにつながっています。特に最近は中国のコロナ感染拡大に伴うロックダウンで国際的な物流混乱に拍車がかかっています。

中国ロックダウンやロシア・ウクライナ情勢は一般的な経済情勢と異なり、予測不可能です。それだけにいまの厄介なインフレもいつまで、どの程度の深刻さで続くのか見通しづらくなっています。

社会問題に

アメリカ国民全員の懐が潤って需要が強いのならば、インフレが起きてもいいのかもしれません。しかし、その潤いはまだらもようです。資産の少ない層では食品やガソリンといった生活必需品の支出にも苦労する事態となっています。

バイデン大統領は昨年の秋ごろからインフレを深刻視するようになりました。およそ半年後には中間選挙を控え、インフレが大きな争点となる可能性もあります。FRBは昨年秋ごろまで「インフレは一時的」とタカをくくっていましたが、この半年ほどでインフレへの警戒を強め、あわてて金融緩和の修正を進めています。

では、きょうはここまで。2回目と3回目は5/10(火)までに配信予定です。まずYouTubeに流す予定です。よければ、下記のリンクからチャンネル登録していただけると幸いです。

https://www.youtube.com/c/gototatsuya

【お知らせ】無料期間、延長

noteの投稿、「5月からの課金」をお知らせしてきましたが、5-6月も無料で続けます。理由は2つ。

【理由①】

4月はバタバタしていて、noteをあまり投稿できず、購入をご判断していただけるほどのサンプルを届けられていません。5-6月はもっと投稿できると思います。いましばらく、サンプルをご覧いただいて、7月以降にご判断いただければと存じます。

【理由②】

note社が夏にメンバーシップという新しいサービスを始めます。

月額固定プランで、マガジン・掲示板など様々なコンテンツを発信するプラットフォームになるそうです。noteのご担当者さまとも相談し、基本プランは月額500円で、夏のサービス開始とともに始めようかと検討中です。以前、マガジンは300円を検討としていましたが、5-6月分を無料にすることと相殺する形でご理解くだされば幸いです。

詳細が固まりましたら、またご報告いたします。引き続きよろしくお願いします。

2022年5月8日 後藤達也

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?