1万いいね!の次の日に:2日目

昨日書いたツイートが1万いいね!を超えた。起きて通知を見たらびっくりして、そのあとすぐに身構えてしまった。心をすり減らすようなリプライが来ているんじゃないか、と。

書いた内容は、首相と星野源(敬称としての敬称略)の動画についてだった。それは昨日一日、ツイッターのトレンドを占めていたから、この1万を超えるいいね!たちは、わたし個人の感じたことにいいね!がたくさん付いたというよりか、みんなの興味のあることをたまたまわたしがつぶやいた、という感じだと思う。

ドキドキしながらリプライ欄を見たけれど、心をすり減らすようなリプライはそんなにはなかった。とは言っても、リツイートが伸びてくるに従い、心無いリプライも飛んでくる。わたしはそれらを一つ一つ、非表示にした。

* *

先日、姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』を読んだ。

実際に起こった東大生らによる性暴力事件をベースに書かれた小説だ。全体の3/4は、犯人たちの生い立ちを執拗なまでに細かく記している。なぜ彼らが自己中心的な選民意識を持つようになったのか。その原因は事件が起こるずっと前から、彼らの両親、いや彼らの祖父母の時代まで遡る。

この小説を読んで感じたのは、一種、当たり前のことだ。社会の中に人間がいる。否応なしに人間であるわたしたちは社会の影響を強く受けている。一人の人間の残虐な加害性、それは社会から生まれた、と言えることもできる。しかしだからといって、他者へ加害をする自己中心さが許されるわけでは、決してない。

『彼女は頭が悪いから』は終盤、怒涛の展開を迎える。そのさまはスペクタクルでエンターテインメントだ。わたしは思う。虚構にしか救えない被害者の傷がある。だからわたしも、このような物語を書きたいと強く思う。

* *

『彼女は頭が悪いから』の終盤で、心にぴったりとハマった部分があった。詳しくは本書を読んでいただきたいと思うが、要約すると≪インターネットが怖いのは、言葉が活字の形をしてわたしたちの目に飛び込んでくる点だ。≫という内容だ。

それはSNSで常に差別主義者の言葉にさらされているわたしに非常に染みた。

活字化された言葉は、「もっともらしく見える」ことに長けている。たとえ一人の差別主義者が書いた、いいがかりのような言葉であっても、活字化された途端、それは確固たるエビデンス(証拠)を持ったもっともらしい≪反論≫に見える。SNSやブログ、ホームページという平面の液晶から見える活字でさえそうなのだ。手に取ることができ、重みがあって、ページの触り心地までわかる書籍において、ナショナリズムを煽ったり、差別を助長するようなことが書いてあったら、その中身に正当性が無くともなんだか「もっともらしい反論」に見えてしまうのだ。

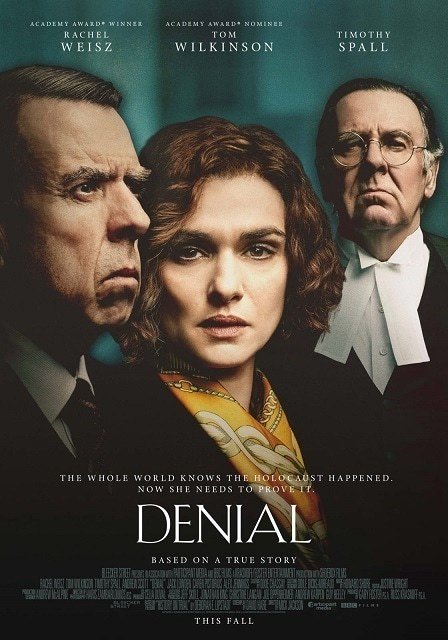

この「もっともらしく見える」ということと闘った人々がいる。彼らを描いたのが映画『否定と肯定』だ。ホロコーストを実在しないと言い張った差別主義者との法廷での闘いを克明に描いている。

しかし、この日本版の予告編のシネマトゥデイのYoutubeにはコメント欄を閉じた方がいいんじゃないかと思うような酷い言葉が書き連ねられている。つまり「ホロコーストは存在しない」という言葉たちだ。

こういったことを書いている人間のどれぐらいがこの映画を見たのだろう。『否定と肯定』ではまさしくそういった言葉に対して、正当に、つまり同じ土俵で戦ってはいけないということを描いている。

その理由を、実際に裁判で闘ったリップシュタット教授が語っている

つまり「ホロコーストはなかった」という荒唐無稽な論を、学者が緻密に積み上げた見解と並列させて議論すると、前者がまるで傾聴に値するかのように思わせてしまう。だから同じ土俵に乗ってはいけないというわけだ。

(『否定と肯定』 歴史を否定する人と同じ土俵に乗ってはいけない より)https://globe.asahi.com/article/11532409

* *

1万いいね!を超えたツイートについた心無い言葉、言いがかりのような言葉を一つ一つ、非表示にしたのは、それが活字として人々の目に入るかぎり、もっともらしい反論として存在してしまう可能性があるからだ。決して覆せない事実に対して、議論の余地がある題目だと勘違いさせてしまうからだ。ここで宣言するが、それらに本来もっともらしさなど無い。

そう見る人に伝えるためには、そのような言葉を論破するか、そもそも見せないようにするか、その2択が考えられると思った。だから、リプライのついていないツイートに関しては非表示にし、親切な人によって論破された言葉はそのまま残しておいた。これは自分のためでもある。いつかふたたび心無い言葉を見たときに、見知らぬ頼もしい人の応援を思い出し、自分をふるいたたせ、行動させるために。

* *

『また劇場で会いましょう』というマガジンを始めて、2日目になる。あんまり演劇に関係ないことを書いてしまったなあと思いつつ、いや、そんなこともないか、と思い直す。

あの動画が批判されたのは、演劇を始めとする文化に対して個別の補償を行わず、それでいて文化の表層を利用しようとした権力者がいたからである。これは演劇と文化に関わる、わたし自身に関する問題なのである。

このマガジンをできるだけたくさん更新したいと思う。いつかまた劇場で会える日まで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?