三閉伊一揆指導者・三浦命助「獄中記」にみる栽培管理技術

私が三閉伊一揆のことを初めて知ったのは、1980年代の前半、盛岡の東北農業試験場(現在の東北農業研究センター)に勤務していた頃であった。当時、秋田のわらび座の民俗研究所の研究員であった茶谷十六氏の話をお聞きした時である。たぶん、日本科学者会議・岩手支部のセミナーか何かだったような気がする。

それ以来、「こ○」の旗を掲げた一揆のことが気になっていたが、その後、特に勉強することはなかった。思い出すきっかけは、たまたま書店の郷土出版コーナーでみかけた「南部百姓命助の生涯 幕末一揆と民衆世界」(深谷克己)(岩波現代文庫)であった。定年退職して盛岡に住まい移したこともあって、あらためて郷土の一揆について勉強することにした。この本を読み進むうちに、弘化の一揆の指導者の一人である三浦命助が牢内で家族へ書き残した帳面(いわゆる「獄中記」)の中に、当時の作物栽培技術に関わる記述があることを知った。三浦命助については、歴史家による多くの成書や解説が発表されているが、作物栽培技術に関わる記述についての農学的な視点からの考察はほとんどなされていなかった。

そこで、三浦命助の「獄中記」に記述された作物栽培技術について、私の専門とする土壌肥料学的な視点から考察し、私が所属する日本土壌肥料学会の2021年北海道大会(オンライン開催)で発表した。土壌肥料学会は、食料生産の基盤となる土壌に関する科学を核に、作物生産に必須の肥料や植物の栄養や環境などに関わる自然科学系の学会(http://jssspn.jp/index.html)であるが、「社会・文化土壌学」という人文・社会科学も包含する学際的研究部門(http://jssspn.jp/file/section09.pdf)があり、本部門において、「三閉伊一揆指導者・三浦命助「獄中記」にみる肥培管理技術」と題する発表を行った。学会の口頭発表は10分という時間制限があって、当日、発表できなかった内容も含めて、以下に述べることにする。

1.三閉伊一揆

三閉伊一揆については、多くの文献や情報があり、Webでアクセスできる情報も少なくない。ここでは弘化・嘉永の2回の一揆について、その流れを簡単にふりかえる。

時は、幕末。日本近海には西欧諸国の船がひんぱんに近づき、国内では天保年間に大飢饉があり、農村は疲弊し、各地で一揆や打ち壊しが頻発していた。特に、南部氏の治める盛岡藩では、東北の他藩と比べても著しく一揆発生件数が多かった。歴史家・森嘉兵衛氏の著書には、江戸時代を通じて盛岡藩で130件以上の一揆が、それも江戸時代末期に集中して起こっていることが示されている。

さて、弘化4年、盛岡藩の重税に耐えかね、税の減免を求めて、野田通(通は当時の地域行政区分、野田、宮古、大槌の3つの通を合わせて三閉伊と呼ぶ)の安家村から決起した農民は、三陸沿岸の村々の農民をまきこみ、三陸沿岸を南下し、1万2千人の大集団となって、大槌から笛吹峠を越え、遠野の城下へ押し寄せた。当時の盛岡藩の人口は36万、三閉伊地方の人口は6万人と言われているから、その規模の大きさが分かる。当時の遠野の人口は町民を含めて6千人程度と言われているが、そのうち、侍の側の人間がどのくらいになるだろうか。町の人口の倍にもなる一揆の集団が、遠野の町を流れる早瀬川の河原に集結して、要求貫徹を求めて、気勢を上げた。

この図は、当時の遠野の役人が書いた図であるが、手前に侍、河原には農民が村ごとに焚き火をたいて集結している。旧暦1月、真冬の河原。さぞ寒かったこと思われるが、圧倒的な人数の農民の統制のとれた行動に、当時の侍はさぞかしプレッシャーを受けたことであろう。結局、遠野南部氏(南部氏の分家が遠野の城を守っていた)は農民の要求を受け入れる回答をして、農民に米を分け与えて一揆をおさめた。ところが、南部藩は、その後、一揆勢との約束をやぶり、増税を続け、さらには、一揆を統率し指導した小本村の弥五兵衛を捕縛し牢死せしめた(殺害したと言われている)。同じく指導的な役割の安家村の俊作と忠太郎も捕らえられ、下北半島の北端へ流罪とされた。

遠野市立博物館の展示パネルを私が撮影

弘化の一揆からから6年。嘉永6年(1853年)は、浦賀へペリーが来航し、日本の歴史が大きく動く年でもある。南部藩の重税はますますひどくなり、三閉伊地方にふたたび大規模な一揆が起こった。「小○」(困る)の旗をおしたて、1万6千人以上が参加して、三陸沿岸を南下した。今回の一揆では、国境を越えて伊達藩へ越訴(おっそ)した。

一揆の要求には、これまでの税の減免や藩の専売制度に反対するものから、藩主の交替や藩政改革などの政治的なものも含まれていた。一揆の代表45人は、仙台で仙台藩の役人に49箇条の要求を訴えた。この状況は幕府も知ることとなり、南部藩としては、それらの要求をほとんど受け入れざるを得なかった。税の免除のみならず、一揆指導者を処罰しないという安堵状を得て、犠牲者を出さず、要求をほぼ勝ち取った。このことは、日本の農民一揆史上、特筆すべきことである。この間の一揆勢と盛岡藩、仙台藩とのやりとりはきわめて劇的であり、またいかに南部氏・盛岡藩が無策であったかを示している。このことを論じるのは本稿の趣旨ではないので、関心のある方は、森氏・深谷氏の著書や関連の情報を参照されたい。

2.三浦命助

この嘉永一揆の指導者の一人が三浦命助である。

大槌の隣の栗林村の肝煎格の家に生まれ、子供の時には遠野の寺子屋で学び、学問を好んだと伝えられている。天保の飢饉の頃には、秋田の院内鉱山に出稼ぎにでた。その後、家を継ぎ、栗林村の農地を守るとともに、馬で荷駄商いや米の仲買のような仕事もしていたらしい。嘉永の一揆ではリーダーの一人として、仙台藩との交渉に活躍した。

一揆を勝利に導き、村へ戻った命助は、村の肝煎として今後の活躍が期待されるところであった。ところが、村内でいろいろトラブルが起こり、村を出奔せざるをえなくなった。仙台領の東寿院というお寺で住職の代行のような仕事をした。その後、京都まで上って二条家の家来となり、ふるさとへと戻ってくるが、そこで南部藩の役人に捕縛され、盛岡へ送られ、牢につながれた。藩は、嘉永の一揆勢と一揆指導者を罰しないと合意を行っているため、表だって命助を罰することはせず、牢にとどめおく策をとったものと思われる。命助は、入牢期間中、家族に向けて、3冊の帳面と大福帳、を執筆した。命助は明治維新を迎えることなく、牢内で死去した。

ここに、波瀾万丈の三浦命助の生涯の足跡を地図に示した。

3.三浦命助の獄中記

さて、ようやくここから本題。三浦命助によって牢内で書かれた帳面や大福帳とはどんなものだったのだろうか。当時、牢屋の役人に付け届けをすることによって、筆記用具などを入手し、家族との間とある程度やりとりをすることができたようである。この4冊の帳面も牢内から、家族の元に届けられ、三浦家に保管されていたものが、昭和10年代に入ってから、郷土史家によって発見された。歴史家の森嘉兵衛氏は、これらを「獄中記」と呼んでいる。以下、本稿でも「獄中記」と呼ぶ。

獄中記に書かれている内容は、多岐にわたるが、家族への人生訓や生活の糧となる農業技術や食品加工などのノウハウなどである。特徴的なのは、自家製の薬の調合法について、多くの紙面が割かれている。以下の考察では、この中で、農業に関わる記述内容について、紹介するとともに、土壌肥料学的な視点で考察を加えてみたい。

獄中記は、系統だって整理されて書かれている訳ではない。作物栽培・農業技術に関する記述も、いわゆる農書のようなマニュアル的な記述ではなく、ワンポイントのアドバイス的な記述になっている。また、子供でも読み取れるように、カタカナで方言のまま記載されている部分もある。

4.栗林村の風土と生活

命助の生活していた栗林村の状況を紹介する。栗林村(現・釜石市栗林町)は、三陸沿岸の大槌町から、少し内陸に入った山あいの村である。大槌には、「ひょっこりひょうたん島」のモデルになった蓬莱島、南にはラグビーワールドカップが開催された釜石・鵜住居ラグビー場。栗林村から西へ山を越えると遠野だが、その中途にある橋野鉄鉱山跡は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の一部として世界遺産に認定されている。

命助の生家の近くに、立派な碑がつくられている。この周辺の土壌は、日本土壌図インベントリー(https://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/)によれば、川の岸沿いに灰色低地土が分布しており、栗林村の中では比較的地味のよい所のようである。

現在の状況は、この写真で示す。県道から北側に山、南側はすぐに川である。その間の細長い狭い土地が水田になっている。しかし、幕末の命助の時代には、これらの水田はまだ整備されておらず、ほとんどが傾斜の畑で、水の便のよいごく一部しか水田になっていなかったであろう。

明治11年の記録によると、栗林村の状況は、以下のようであった。

田畑面積:水田10ha、畑130ha、その他、屋敷地、社地等

戸数:108戸

人口:600余人

飼養家畜:馬149,牛19 (深谷氏の著書より引用)

この状況は、命助の生きた幕末と大きな違いはないと考えられる。生産物は、わずかな畑作物と馬や牛などの家畜の飼養が中心であり、三陸沿岸と内陸の遠野を結ぶ街道沿いの村として、馬を使った運送による稼ぎが大きな収入を占めていたようである。命助も家の周辺での農業と同時に、荷駄商いで収入を得ていたらしい。

5.獄中記にみる農業技術

さて、「獄中記」に書かれている農業技術に関する記述について、ここでは

野菜栽培の勧め、水稲作、畑作、厩肥・下肥の活用の4点に整理して、考えてみたい。

その際に、同じ時期に、岩手県北部の内陸部の軽米町で、淵沢圓右衛門によって著された農書「軽邑耕作鈔」を参考とした。当時、宮崎安貞の農業全書は広く読まれていたようであるが、農業全書は西南日本の農業に基づいて書かれていて、北東北の地に適しない記述が多かったことから、淵沢圓右衛門は、自らの作物栽培の経験を活かして、軽米の風土に合った作物栽培のノウハウを、「軽邑耕作鈔」としてまとめている。

(1)野菜栽培の勧め

以下の図では、右側に獄中記の中で、該当する記述の一部を示し、要約の部分で、関連する記述を私なりに整理してまとめたものである。それに対する考察を、この考察のカラムにまとめてある。

それでは、野菜であるが、「ハタキ・・・・」とあるが、ハタキは畑。5つ役の役とは面積の単位でおよそ1反です。「やをや」は野菜のこと。つまり、命助の家には、1反ほどの畑が5枚あるので、それぞれに野菜を栽培して、売り歩きなさい、ということ。野菜は、「ねりま大根」、「もろこし」、「ごぼう」、「にんじん」、「きりいも」が挙げられている。大根は干し大根として販売しなさい、と書かれている。さらに、「山のながいも」、「はぶれいものこ(サトイモ)」も栽培して、売りなさい、と書かれている。

「きりいも」は唐芋(サツマイモ)ではないかと考えている。参考にした文献では、原文の「きりいも」のまま論述されていて、どのような作物種か示されていない。当時、伊達藩では栽培が開始されつつあり、「きりいもノたねせんだいゆわイどうニテたくさんにかいもとめ」(きりいもの種(イモ)を仙台・岩谷堂にて買い求め)と書かれており、「きりいも」=唐芋を裏付けているのではないだろうか。「軽邑耕作鈔」にも、サツマイモ栽培の記述があり、東北北部へもサツマイモ栽培が入りつつあることが示唆されている。ただ、本当のことは分からないので、何か情報があればご教示いただきたい。

(2)水稲

稲作では、「カリシキト馬ノコイヲカケジトモ、イ子ヲヨクシテトル法」とあり、堆厩肥などの肥料分を使わずに稲の生育をよくして穫る方法との記述が注目される。「クロヌリ、シロカキ、フマセヲヨクシベシ」とあるので、田んぼの準備をしっかりすることが必要とされている。面白いのは、「ナイヲトリ、ナイノ水ヲヨクシダラガシ、カン中ノジキ、小ベンヲねり合、ナイノモトヲ入レシシギテウエベシ、イ子ノヨキコト妙ナリ」 苗代からとった苗の根元を、下肥(冬期)と尿との混合物ですすいでから。移植する、というのです。

寒冷地では苗をすみやかに活着させることが重要だが、下肥の希釈液による苗の根処理には、活着促進の効果があったと推察される。三陸より、寒冷である岩手県北部・軽米での「軽邑耕作鈔」に類似の記述はない。下肥希釈液に活着促進の生理活性作用があるとすれば興味深い。関連する情報をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただきたい。

「ナイヲヨクシテオガシテトル法」つまり、苗の生育をよくして穫る方法だが、ここでは、畦塗り、代かき、ふませをしっかり行うこと、苗代に、下肥を冬に入れるのはよいが、春(旧暦1~3月)になってからは入れてはいけない、5月中に厩肥(馬)を苗代へ入れ、よく踏み込むこと、移植後は尿を時々かけてよい、と書かれている。

下肥の苗代への施用は苗に障害を起こすので、春なってからは施用しない方がよいとしたのだろう。一方、「軽邑耕作鈔」には、馬の厩肥によって土が湧く、異常還元が起こるので、1反あたり1トン程度の下肥を入れる方がよいとの記述がある。栗林村は灰色低地土であり、軽米は黒ボク土であり、栗林村の土壌条件では、有機物分解が早く進むと考えられるので、その違いかも知れない。

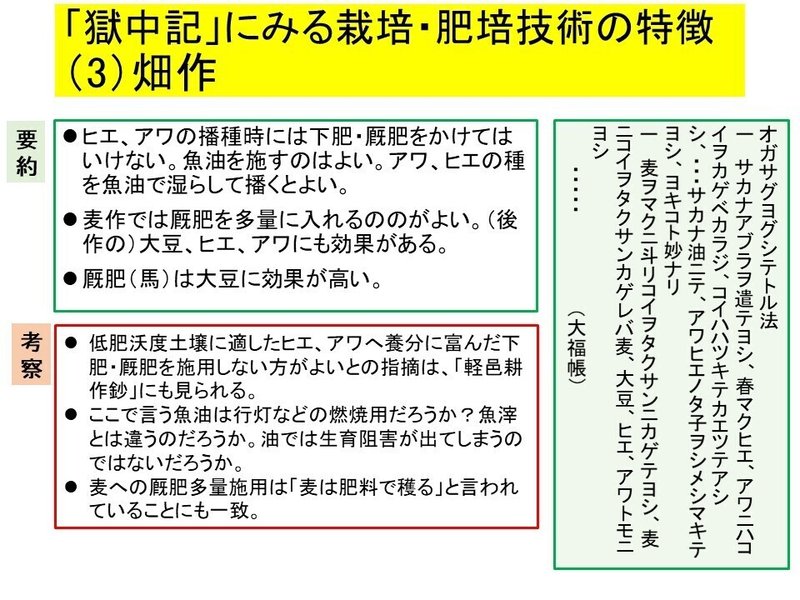

(3)畑作

オガサグは、畑作のことであるが、ヒエ、アワの播種時には下肥・厩肥をかけてはいけない、サカナアブラ(魚油)を施すのはよい。アワ、ヒエの種を「サカナアブラ」で湿らして播くとよい、と書かれている。痩せた土壌に適したヒエ、アワへ養分に富んだ下肥・厩肥を施用しない方がよいとの指摘は、「軽邑耕作鈔」にも見られる。「サカナアブラ」は魚油のことであろうが、一般に油は作物生育を阻害する。魚油でヒエ・アワの種子を湿らす効果が本当にあるのだろうか。岩手県北部には、人糞尿と種子を混ぜて播種する「ボッタ播き」という技術が、寒冷地畑作における初期生育促進技術として知られている。三陸地域では魚油(行灯などの燃料用)の生産は広く行われており、それに伴い生じる魚滓を肥料分として流通していた。「サカナアブラ」は魚油そのものではなく、油脂分に富む魚滓のようなものであったのかも知れない。

麦作では厩肥を多量に入れるのがよい、(後作の)大豆、ヒエ、アワにも効果がある、厩肥(馬)は大豆に効果が高い、と書かれている。麦への厩肥多量施用は、「麦は肥料で穫る」と言われていることにも一致し、麦という作物の特性を理解していたことが伺われる。なお、「軽邑耕作鈔」では大豆への厩肥を30駄/反(4t/10a)としている。

(4)厩肥・下肥

馬を飼い、夏期には草を刈って飼料とすること、馬の厩肥を貯め、畑に施用、麦とともに、大豆、小豆を栽培すること[同じ圃場で麦ー大豆を輪作するということではなく、複数の作物を栽培せよ、との意味であろう]、畑・野菜には下肥を十分に施用すること。冬期の下肥は、効きがよい、旧暦10~3月には、使用人に、近隣の村(大槌、釜石、両石)から、下肥を運ばせて、確保すること等、が書かれている。

馬を飼養し、厩肥は活用。また、下肥を村外にも求めている。栗林村の肥沃度の低い土壌で生産性を高めるために肥料成分を含む有機物施用はきわめて重要であったことが分かる。

冬期の下肥が「つよきもの」(効きがよい)とされているのは興味深い。冬期は低温のためにアンモニア揮散による窒素の消失が少ないためではないかと推測される。

まとめ

三閉伊一揆(弘化4年)の指導者・三浦命助が牢内より家族宛に著した「獄中記」に見られる肥培管理技術について、同時期に岩手県北部において著された農書「軽邑耕作鈔」と比較しながら考察した。栗林村は、大槌湾より数キロ内陸で農地は狭小であった。そのような限られた農地で野菜などの商品作物を、集約的な管理で栽培し販売して収入を得ることが強調されており、江戸末期の三閉伊地域の農業構造と三浦命助の経営感が反映している。その中で、近隣地域からの下肥の収集など、下肥の活用が強調されている。このことは、肥料分として下肥利用価値を農民が理解しており、三閉伊地域においても、積極的に村外から下肥を収集していたことが示されており、興味深い。

なお、「獄中記」は方言等をそのまま書き下している部分が多く、一部理解できない部分があった。そのため、私の理解に間違いもあるかも知れない。何かあればご教示いただきたい。 (齋藤雅典)

参考文献

森 嘉兵衛:南部百姓一揆の研究、森嘉兵衛著作集第7巻、法政大学出版会(1974)

森 嘉兵衛:南部百姓一揆の指導者 三浦命助伝、平凡社(1962)

釜石市:釜石市誌・史料編三(1962)

深谷克己:南部百姓命助の生涯 幕末一揆と民衆世界、朝日新聞社(1983)(岩波現代文庫として再刊、2016)

淵沢圓右衛門:軽邑耕作鈔、解題・古沢典夫、日本農書全集 第2巻、農村魚山文化協会(1980)

長根正樹:文と切り絵で綴る三閉伊一揆の物語(第3版) 田野畑村民俗資料館.

*遠野市社会科副読本WEB版

http://www.tonotv.com/members/fukudokuhon/rekishi06_3.htm

*岩手県田野畑村HP 電映館「三閉伊一揆」

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2015080700731/?doc_id=173

*みちのく歴史紀行、三陸を駆け抜けた三閉伊一揆

https://www.youtube.com/watch?v=4dN-OF9D7io&t=63s

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?