アシッドジャズ前夜 英国に漂うジャズの気配【前半】

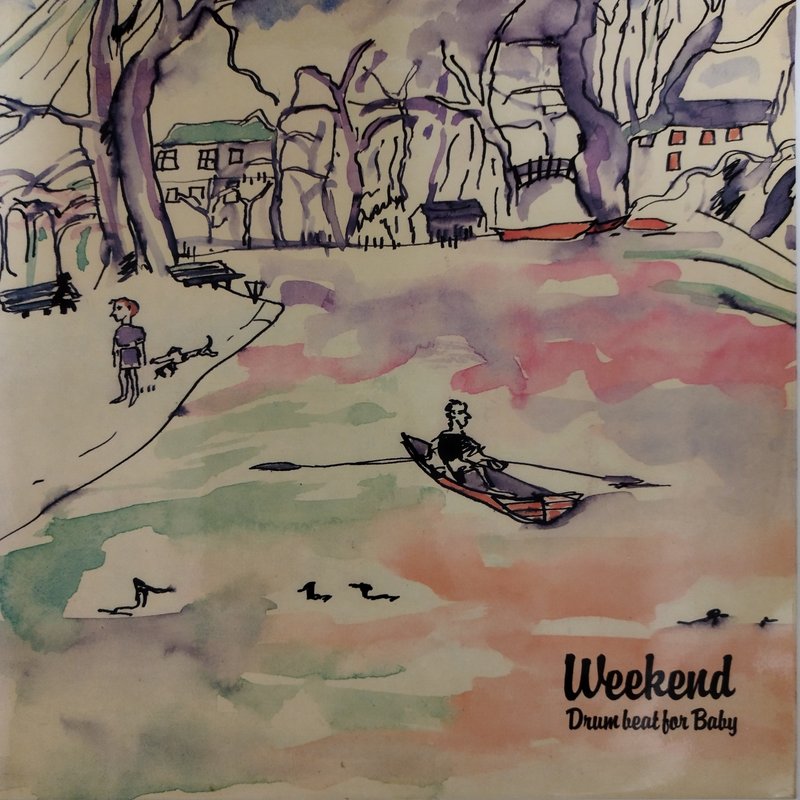

あいも変わらずレコードを買っているが、あの頃レコードは中古レコードを掘るというより届くものだった。そう新譜のそれは遥々英国から。ラフ・トレード、チエリィ・レッド、クレプスキュール、コンパクト、エルなどのインディーレーベルたち。かって小西康陽さんが黄金時代と語ったニューウェーブの時代。

思えば、1980年代、あの頃、音楽マニアは何を基準にしてこれらレコードを買っていたのだろうか。もちろんネット情報などない時代。雑誌、もちろんそういった雑誌もあることにはあった。だが、それら新譜のレコードたちは本国で発売されるやエア便に乗せられそれほど時差のないうちに輸入盤店のコーナーに並ぶ。つまり、買おうか迷ったレコードが雑誌にレコメンドされるのは少なくとも数週間あとのこと。きっと、それらは店員さんたちの情報、または音楽仲間そうした情報網のみでレコードを買っていたのではなかったのか。そして、今にして思えば、ただただ、レコード・ジャケットの雰囲気だけでレコードを買っていたのではなかろうか。

レコードを買うのが何より面白かった時代、刺激的だった時代。感度の高いレコードが次々と発売された時代。ただただ思いつくままにあの頃の話しをしてみたい。

参考文献は、その頃買ったレコードの日本盤ライナー、そしてあの頃の様々な雑誌の記事たち、それら今も貼りついた記憶たち。

【ジャズで踊る・スーツ】

アシッド・ジャズとはいつ頃からあるのか、いつ頃からそう言われたのか。のちにそのシーンを代表するレーベルTaikin' Loud(トーキング・ラウド)をつくるジャイルズ・ピーターソンと元モッズ"FACE"顔役のエディ・ピラーのAcid Jazz Records(アシッド・レコード)の設立、その1987年にあるのか。それとも、Brand New Heaviesブランニュー・ヘヴィーズの「Never Stop」のヒット、アシッド・ジャズというジャンルの世界的認識1990年というのが一般的であろうか。

だが、それ以前より、1980年代初頭から英国では何やらジャズ的な匂い、そのジャズ気はにわかに漂いはじめていた。場所はロンドン・カムデンのエレクトリック・ボール・ルーム。イベント名はまさに「Jazz Room」ここで、行われていたことこそが、ジャズ・ナンバーで踊るということだった。

そのDJこそポール・マーフィ。ジャイルズ・ピーターソンに大いなる影響を与え、ダンス・ジャズ・クラシックの基礎を作ったレジェンド。このプログラムで、彼はアート・ブレイキー、パタクダス、アフロ・キューバン・ナンバーをプレイしフロアを沸かしていたという。きっと、回されたディスクは、当時のオリジナル盤、ケニー・ドーハムの「アフロ・キューバン」や、ジョー・ヘンダーソンの「ブルー・ボッサ」などに違いない。今や数万、数十万円するそれでプレイしていたのではなかろうか。さらには英国1950年代から活躍していたジャズ・ミュージシャン、タビー・ヘイズなどのアーティストのナンバーをプレイしていたという話しもある。

そのパーティに集まるクラバーたちの特徴として、みなそろぞれ50年代風のスーツできめていたという。市のバザーなどでタダ同然で手に入れたそれ、もしくは祖父から貰ったズートスーツを手入れして着こなしていた。「ジャズで踊る」そして「スーツ」それが、キーワードいっても過言ではないだろう。

そして、ロンドンの情報に敏感な人々によって、このイベントは1986年の日本、”TAKEO KIKUCHI”のファッション・ショーでほぼそのまま形で移設される。手入れして着こなされた古い「スーツ」「ジャズで踊る」それこそまさに、菊池武夫その世界観にドはまりの企画だったことだろう。

そして、一方、とき同じ頃、ニューヨークでも「ジャズで踊る」「スーツ」そのワードは新たな価値観を創造していた。1980年、ニューヨーク大学映画学科の学生であったジム・ジャームッシュは卒業制作として一本の作品を世に生み出す。低予算1万2000ドル、それが、映画「Permanent Vacation」パーマネント・バケイションだった。主人公は16歳のアロイシュス・パーカー、家もなく学校にも行かず仕事もない若き放浪者の生活を2日半フォローした物語。舞台はマンハッタンの裏通り彼にとっては馴染みの場所ばかり、ある意味セミ・ドキュメンタリー。今、この改めてこの作品観返すに、私はあることに気が付く。この作品こそアメリカ文学の王道スタイルのそれであったことに。そう、これは「マンハッタン少年日記」のニューヨーク地獄めぐりであり、ホールデン・コールフィールドの去年のクリスマスの出来事であり、街はずれでホームレス同然の暮らしをしながら自身気づかないうちの自由をさがし求め歩いているハックルベリー・フィンそのものだったということに。ここにも間違いなく、16歳の少年の都市にまつわる幻想と、漂流感覚、そして、みずみずしい旅たちがある。

この作品に重要なシーンがある。そう、主人公アロイシュスが50年代のアール・ボスティックのレコードに合わせ踊るシーンだ。そう「ジャズで踊る」である。

この音楽を担当した人間こそ、ジム・ジャームッシュが映画作家として認知されるにいたった「Stranger Than Paradise」ストレンジャー・ザン・パラダイスで主演を務めたジョン・ルーリーだった。(ちなみにラウンジ・リザースの1stアルバムには「ハーレム・ノクターン」が収められているが、アール・ボスティックにも同曲が収めれているレコードがある。その両者の雰囲気はクリソツである。ラウンジ・リザースがネタとして敬意をもって引用したと思われる)ジョン・ルーリーは1978年頃より、アート・リンゼイ、弟のエヴァン・ルーリーらとともにLounge Lizardsラウンジ・リザースを結成。その音楽の特性は「パンク・ジャズ」といわれ、時に「フェイク・ジャズ」といわれた。そして、彼らは全員、50年代のジャズマン風スーツを着こなしていたことは言うまでももない。

そう、この時代、米・英で「ジャズで踊る」「スーツ」そのふたつのキーワードは偶然にも、かたや小さなクラブ、かたや低予算映画で少なからずの注目を集めていたのだ。

【偽ボサノヴァと倦怠】

だが、ここで、その「ジャズで踊る」「スーツ」とも一見かけ離れたと思われるある重要なグループが英国で誕生する。その名も、Young Marble Giantsヤング・マーブル・ジャイアンツ(若き大理石巨人)メンバー、アリソン・スタットン(ヴォイス)スチュアート・モクスハム(ギター・オルガン)フィリップ・モクスハム(ベース・他)女性ひとりと男性兄弟のふたり、ロンドンで電車で約二時間のところにあるウエールズ・カーディフ出身のグループ。英語とウエールズ語の二つの言語が飛び交う街、ちなみに”How Are You”はウエールズ語で”Shwmae”(シューマイ)。若き大理石巨人、なにやら、メンバーの誰だかが美術史関連の本をめくっているうちに見つけた写真からインスパイアされたのだという。彼らの1stシングル「Final day」にはその像とおぼしき写真とそれにまつわるキャプションが添えられている。「巨大な青年像紀元前590年大理石3.05メートル(アテネ国立博物館)」ちなみに、巨大な青年像、アテネ国立博物館で検索してみると「アナヴュソスのクロース」という大理石像が出てくる。”クロース”というのはギリシャ語で青年という意味らしい。なるほど、編み込んだ髪など「Final day」のジャケットの像の姿と同じものだ。

今、この「Final day」3曲入りシングルに針をおろしてみると、なんとも簡素でチープ、隙間だらけの音の印象は当時の印象とまったく変わらない。いや、近年このような音楽を聞くことがなかったからか、その印象は際立ってさえ聞こえる。しかし、自分らの音楽を宅録した経験のある方ならわかると思うのだけど、ここに圧倒的なセンスが存在する。音楽制作において求められるのがまずは個性だろう。とはいえ、完全なる個性それを生み出すのは至難の業であり、たいがいはダレダレのマネか、ナニナニ風で終わってしまう。だが、ヤング・マーブル・ジャイアンツ、ここにその不完全たる素人臭い音の隙間から圧倒的な何かが浮かび上がってくるのだ。唯一無二のオリジナリティを持ったサムシングが。そしてそれを感じさせない純粋さ、天然さもまた存在する。無意識、無機質、スカスカ、単調で乾いたビート、隙間だらけ。だが、もし、彼らがそれらを克服した時、きっと、それと同時にここにあるサムシングも同時に消滅していたことだろう。

そのことを証明するかのように、彼らは2枚のシングルと1枚のアルバム「Colossal Youth」を残しわずか一年たらずで解散してしまう。

私はその解散理由を知らない。とくに知りたいとも思えない。それにそもそも解散は彼らにとって特別大きな理由がなかったのかも知れない。ただ、感じるのは青年期に微妙な心理を描いたもの、それが純粋、正直であればあるほどに、それは短編小説が望ましいということだ。長い長編ストーリーを必要とする立身出世物語とは無縁のものだ。

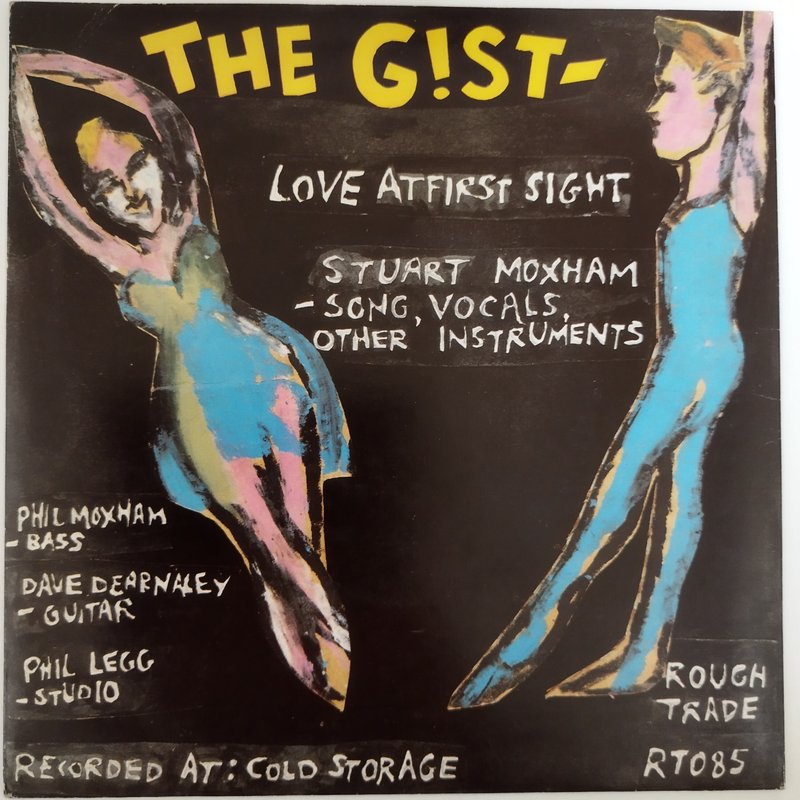

アリソン・スタットンはグループを離れ新たなるグループの道を模索。一方のスチュアートとフリップのモクスハム兄弟は、新たなグループThe Gistジストを結成する。つまりここでYoung Marble Giantsヤング・マーブル・ジャイアンツはふたつのグループに枝分かれしたということになる。The Gistジストはヤング・マーブル・ジャイアンツより技術が少しばかりに向上した感もあるが、醸し出す脱力感に変化はなかった。このグループも長くは続かず3枚のシングルと1枚のアルバム「Embrace The Herd」を残すのみとなり、モクスハム兄弟による二作目の短編小説も終わる。ただ、このあるアバムを推す人も少なくない。ここにある楽曲の心象風景のヒリヒリするような感覚、刹那的な思い、疎外感に自分の青春時代の思いを重ねられる人々にとって、このアルバムはポスト・パンクというジャンルのなくてはならない重要な一枚となる。

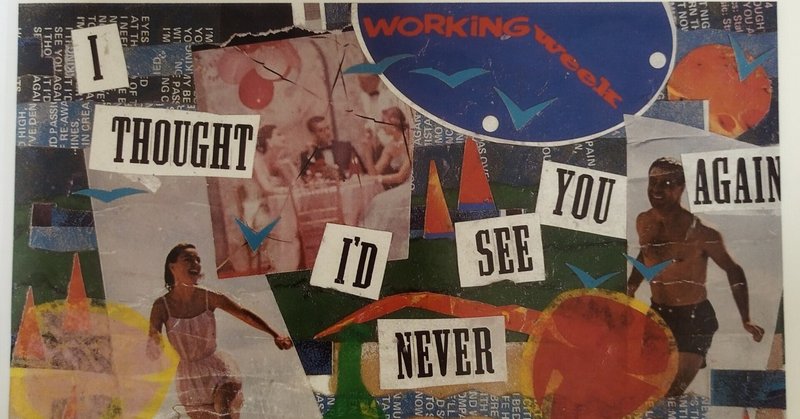

1981年夏、グループから離れたアリソン・スタットンは地元ウエールズ・カーディフでバンドをやっていたスパイク(ギター)と作曲活動を開始。その後、ロンドンへ移動。やはり同時期にポスト・パンクのグループでギターを弾いていたサイモン・ブースと合流。新たなるWeek Endに至る。こう書くと彼らはひと夏の休暇を過ごしたかのようだが、彼女らはグループ「Week End」を新たに結成する。ジャズをバックグラウンドに、サンバ、キャバレー、アフロ・ポップに感傷のようなものに溶け込ませた独特な音楽制作を行う。その結果はシングル3枚、アルバム1枚となって現れる。後にミニ・アルバム(ライブ盤)アルバム「La Varite」ラ・バリテはインディーチャート4位、15週もチャートにとどまるという記録にいたる。

ここで重要なポイントとして、ジャズの匂いを運んできた、ジャズ的な要素を持たらすことになるサイモン・ブースがロンドンのジャズ専門レコード店で働いていたという事実である。私は、ロンドンを旅行したとき、口コミで知ったその老舗ともいえるジャズ・レコード店に行った記憶があるのだが、そのお店がなんていう店名だったか失念してしまった。そこのショッピング・バックも取ってあったのが引っ越しの時に紛失してしまったようだ。この記事を書くにあたってその事実を確かめようとネット検索を試みたがどうにもヒットしなかった。

”La Varite”ラ・バリテというのは仏語で歌もの(シャンソン)インストルメンタル(ダンス音楽)のジャンル総称であり、それは大衆娯楽に適した音楽であり、教養としての音楽とは無縁のものという意味をもつらしい。このタイトルからも、これまでの彼女たちの人生、グループの歩み、教養としての音楽とは無縁のもの、彼らの音楽活動がストリートに根差している音楽であることを証明している。まさに、ポスト・パンク以降としての英国音楽。

私が感じるのは、このアルバムの仏語のタイトルしかり、このグループから漂ってくるのがジャズと、フランス的な香りである。名曲「The View from Her Room」を”曇り空のボサノヴァ”そう例えられることがあるように、ここから漂ってくるのが、どこか鈍色の曇り空から、モノクロ映像、それから1950年代後期の仏ヌーベルバーグの映画作品をイメージさせ、そこに諦観とアンニュイな思いを感じさせるのだ。思えばこのグループの男性2人、女性1人という編成も、かのヌーベルバーグの代表作フランソワ・トリフォーの「突然炎のごとく」のカトリーヌ、ジュール、ジムという関係性を思い出してしまうのは考えすぎだろうか。またはジャン=リュック・ゴダールの「はなればなれに」の男性2人、女性1人の関係性。さらには、同じくゴダールのそのものズバリの映画「ウィークエンド」そして、このグループとフランスとの関係性、その確信たる「The View from Her Room」このジャケットの写真こそ、まさまさに、仏の良識派と知られるアンドレ・モーロアの「パリの女」(写真ニコ・ジェス)からの引用であったというように。

「The View from Her Room」この12シングルが渋谷の輸入盤店の壁に並んだ1982年頃、このレコードに魅せられた人は少なからずいたのだ。(少なからずと書いたのは、それほど多くの枚数が入荷されてはいないだろうということ)そして、それはきっと、とまどいをもってして迎えられたことだろう。まず、なぜ、ボサノヴァ?なのかという・・・。

その心地良さのなかに潜む、倦怠感、諦観、そして、どことない暗さ、物憂いさに・・・。

とまどいながらも、当時、このクール感、諦観に自身の心情を重ねる人たち、魅せられた人もまたいたはずなのだ。それが当時の英国のサッチャリズム、英国病、超インフレと物価上昇の影響下にあるとか、ないとかの論議はとりあえずはおいておいて。1980年代、新自由主義経済の道が開かれようとしていた時代。意図的な軽さがもてはやされていた時代。世の中全体がバブルの神輿にのって浮かれている時代・・・。何か、それらに対し、心のなかでなんらかの葛藤を抱く人たち、流行を意識しながらも自身のスタイルを磨こうとしていた人たち。そして、何よりこの諦観とアンニュイな倦怠が何より心地良かった人たちがいたはずなのだ。

これらの音楽は流行に敏感なアンテナをはっているような人間たちの間で広まったという事実も当然あるだろう。だが、パンクの時代にジャズで踊るにしろ、祖父さんのスーツを引っ張りだして着るにしろ、そつにまとめることを嫌い技術の前に個性を重んじることにしろ、円熟味が必要とされる音楽(ここではボサノヴァ)にやたら、素人臭い淡泊なニュアンスを持ち込むことにしろ、それらイノベーターたちは真に革新的だったのだ。そして、そのへそ曲がり具合を、いち早くリスクペクトしたこれまた正しくへその曲がった人たちによって、これらムーブメントを静かにではあるが確実に浸透したのである。そして、そのムーブメントは、英であれ日本であれ、後のアシッド・ジャズ・ムーブメントに繋がっていると思う。

あの頃、リアルタイムでこれらのレコードを買った人たち、あの時、二十歳であったとしても、今年で還暦を迎える年齢のはず。彼らは、まだレコードを買っているだろうか。流行りに対し、今も正しくへそが曲がっているだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?