江戸和竿の経験 シーズン2 その9

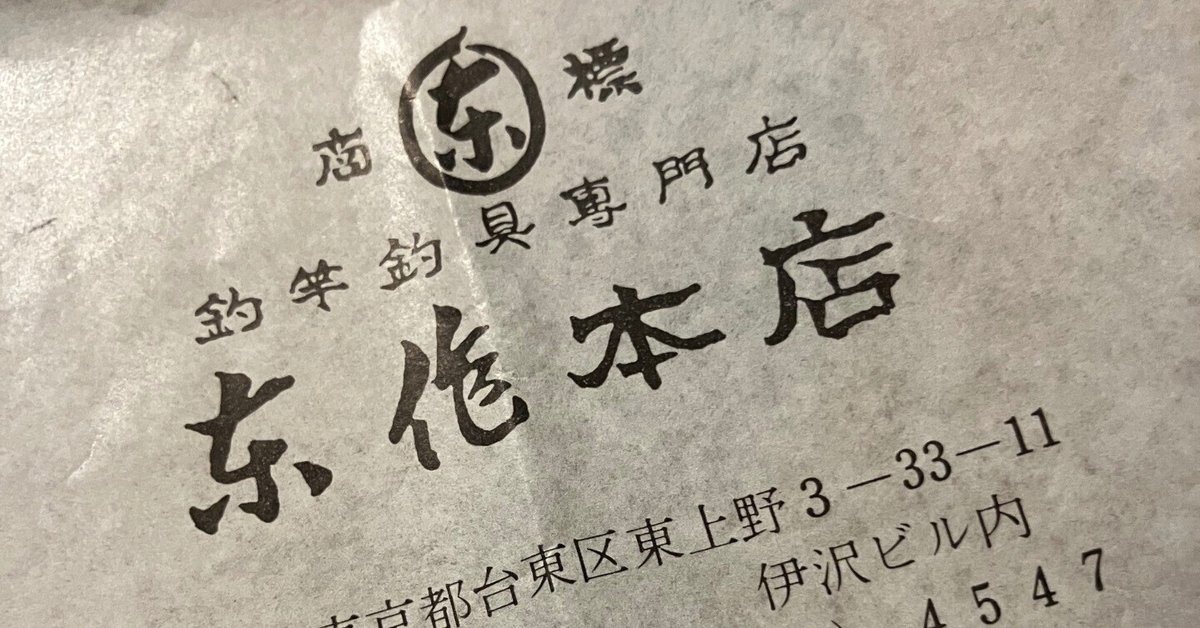

稲荷町東作本店の注文伝票

5月末の昼すぎ。天気快晴すこぶる良し。

そろそろハゼですかね

6月になってからですから、そろそろですねえ

と通ぶった会話を東作本店でする。

実は季節を感じるほどハゼに慣れ親しんでもいない。

今日は地下鉄稲荷町からではなく大江戸線の新御徒町駅から歩いた。竿庄のコミ調整をお願いするために訪問したのだ。

最近の高齢の竿師の様子、引退した竿師の話し、関釣具閉店セールの話し、沖堤防への渡船が禁止になったことなど話をする。

お店に出前のそばが届いた。

「まいど」

私が住んでいる街では昔ながらの出前のそばや丼ものを自転車やスクーターで運んでいる人をみることはほとんどない。台東区上野ではざる蕎麦の出前が似合う。

「おーい、東亮、出前届いたよ」と2階に声を掛けていた。客としての私がいたからご子息の名前ではなく竿師としての名前を呼んだのか、あるいは東作本店ではそういうルールなのかもしれない。竿師のお店を訪問すると市井の人たちとの交流が垣間見えることがあり、それを私は楽しみにしている。

鮒竿を見せてもらった。東盛の銘が押してある長尺の鮒竿だった。4代目東作の時代のものである。私が多摩川で鮒釣りもするのを憶えていてくれたのだ。長いので、お店の中ではなく外で繋げていいですよといわれる。通行人に気を付けながら、継数が多いので、手がすべって落としてしまわないかとそれがとても心配で正直、竿のアクションを味わう気持ちの余裕はなかった。これは釣師としての自分に対する江戸和竿を適切に扱えるかどうかのテストではないか。(和竿には組み上げ方、仕舞い方には作法がある)長いのに、私が所有する竿辰ほど重くない。コミがすっと入る。いまは細目で2間半くらいまでのヤマベ竿がほしい。鮒ブームが私の中で盛り上がったら、またお邪魔してみよう。

どこを直してほしいのか、どんな竿か、口栓がついているか、竿袋があるかどうかなど詳しく、丁寧な字で記述した修理伝票に、私の連絡先を書くよう云われる。私はいつもは自分でも判読できないほど乱筆だが、松本耕平氏の丁寧な字体に、こちらも影響を受けて、だいぶゆっくりボールペンを走らせた。これまでどおり、「修理は急ぎません」とお伝えする。

これまで数回東作本店に東作以外の和竿の修理をお願いしている。ガイドが外れた竿治の海竿とか、無名の小鮒竿のコミ調整とか、東正の口栓をつけてもらったり。店舗としての強みはやはりぶらっとくる顧客と顔を合わせて話ができることではないか。また江戸和竿はやはり実物をみてこそである。今後古株の竿師が引退していくであろうことを考えると、メンテナンスや補修は誰が担うのか。総本家の立場から東作は門戸を開いている。ただし、あまりにもスタイルが異なる和竿師によるものを上手いこと直すのはちょっと難しいらしい。具体的には例えば竿辰と東作系の竿は竹の選択から異なるみたいである。竿辰は硬くて重いので、穂先だけならともかく、他のパーツは現実的にはシンドイだろうと。

東亮が東作になる日はいつなのだろう。東亮の江戸和竿は触ったことはない。彼はまだ30代、理想的には制作した同じ竿師にその後もお気に入りの竿をメンテナンスしてもらう方が良い気がする。その点、東亮には店舗があるということも含めて竿師との関係構築ができるという点で商売上のアドバンテージがあると思う。