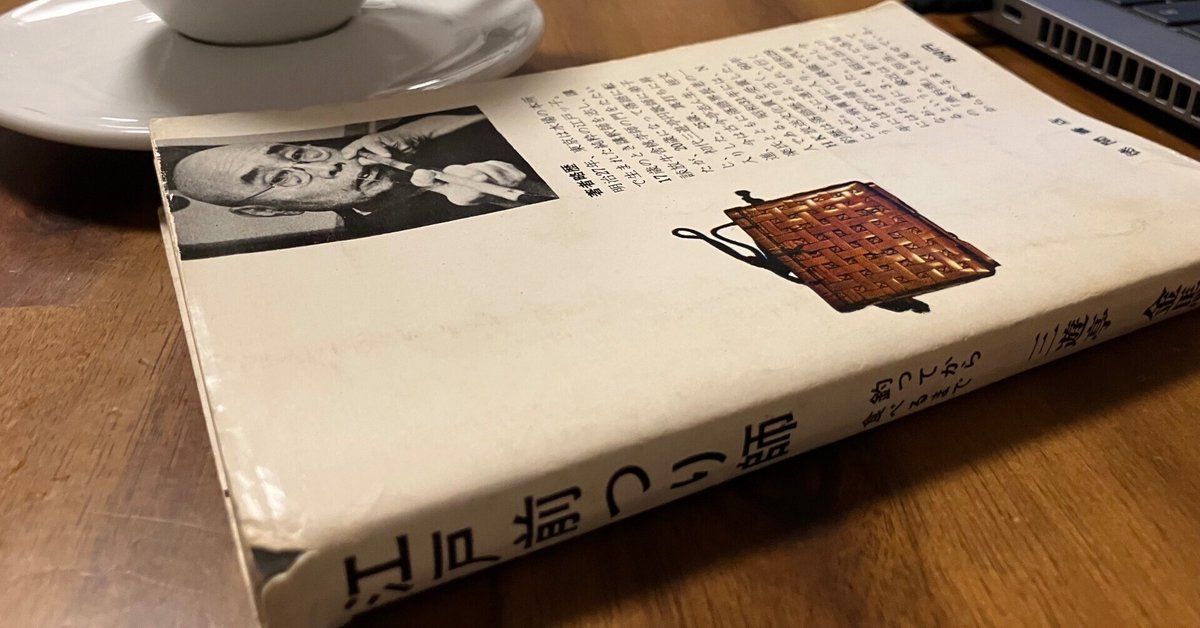

江戸和竿の経験 シーズン2 その8

ヤマベ竿で小鮒を釣る

ヤマベを釣りにきたが「ヤマベは不在であった。しかし小鮒の群れを見つけた」ということがある。その時はヤマベ用の竿で鮒を釣る。この場合小鮒のサイズが問題になる。釣りはじめのころは、小鮒や中鮒の定義がとても気になっていた。理由は、竹という素材に対して「弱い」というイメージが強くあったからである。何センチくらいを小鮒と呼ぶのか。竿師のところに通うようになり、小鮒の手前の「柿の種」なるカテゴリーがあることを知った。柿の種とはそのとおりのサイズのミニミニブナのことである。それらが群れる田んぼ付近の用水路に遠征し、アドバンスな釣師は数百も釣ってしまうのだ。柿の種サイズの釣りは一度しかチャレンジしたことがないが、私の中では5センチ前後が小鮒、10センチから20センチくらいが中鮒である。尺を超える鮒は釣ったことはない。私がふだん釣りをしているところはとても浅くて透明度が高いので、水面までのアプローチが容易であるが、敢えて長い竿を使った方が魚たちに警戒心を与えず、よく釣れるということはある。だから、その日思わぬ別のポイントで小鮒と中鮒の集団を見つけたときにはシメシメと思った。2間半くらいの竿富の細目のヤマベ竿で充分釣りが成り立つからである。彼らはスクールで動き、個別で自由気ままに泳いでいることはない。1匹が異変に気づいて動くと、つられて驚くべき連携で物陰から物陰へスッスッスと全員が追いかけるように移動する。ただし、しばらく観察しているとその移動にもルートやパターンがあることがみえてくる。集団に餌を直撃すると驚かしてしまうが、あらかじめ休憩地がわかれば、そこに餌を置いて待っておけばよい。やがて彼らは訪れて、あたかもそれは前から在った食料ということになるのだ。

その日は短時間で10数匹を釣り満足し、翌日は3代目竿辰の8尺ほどの鮒竿をもって同じ方法で釣りを楽しんだ。単純な私は「もっと長い鮒竿であればより多く釣れるのではないか」と考えた。そこで、帰宅してから最近出番のない2代目竿辰の鮒竿をいじりだした。私は2代目竿辰の鮒竿を3本、3代目竿辰の鮒竿は2本所有している。3代目のものはいずれも10尺に満たない。一方2代目による3本はいずれも2間半以上はあるロングロッドである。その3本の中に穂先がとても細く繊細に作られているものがあり、何かのはずみに誤って先端10センチくらいを折ってしまった。おそらく口栓がなかったので、穂先がひょこっと飛び出してしまい、その飛び出た状態で無理に竿袋を閉じようとしたのだ。何という不注意なことをしてしまったのだ、、、しばらく仕事が手につかず、思い出しては自分を責めていた。家族は私の渋い表情をみて、こどもの学費のことなどで私が悩んでいると思っていたに違いない。養育費のことは確かに大きなイシューではある。しかしその時は竿辰の穂先問題が勝っていた。人の頭の中というものは測りがたい。正しく理解できるなどと考えてはいけない。

数日後、押上にその鮒竿を持ち込んでみた。穂先を新たに作り直してもらうか、あるいはいまの穂先をそのまま生かす形で蛇口をつけてもらうか、あるいは両方をオーダーするか。まずは親方の意見を聞きたかったのだ。

いろいろと確認したのち、親方より

「短くなって、却っていい曲がりになるんじゃないですか」と折れた穂先に蛇口をつけることを勧められた。

数か月前に修理をお願いしたハゼ竿は「もう少しで仕上がる」といわれる。梅雨に入る頃またお邪魔してみよう。