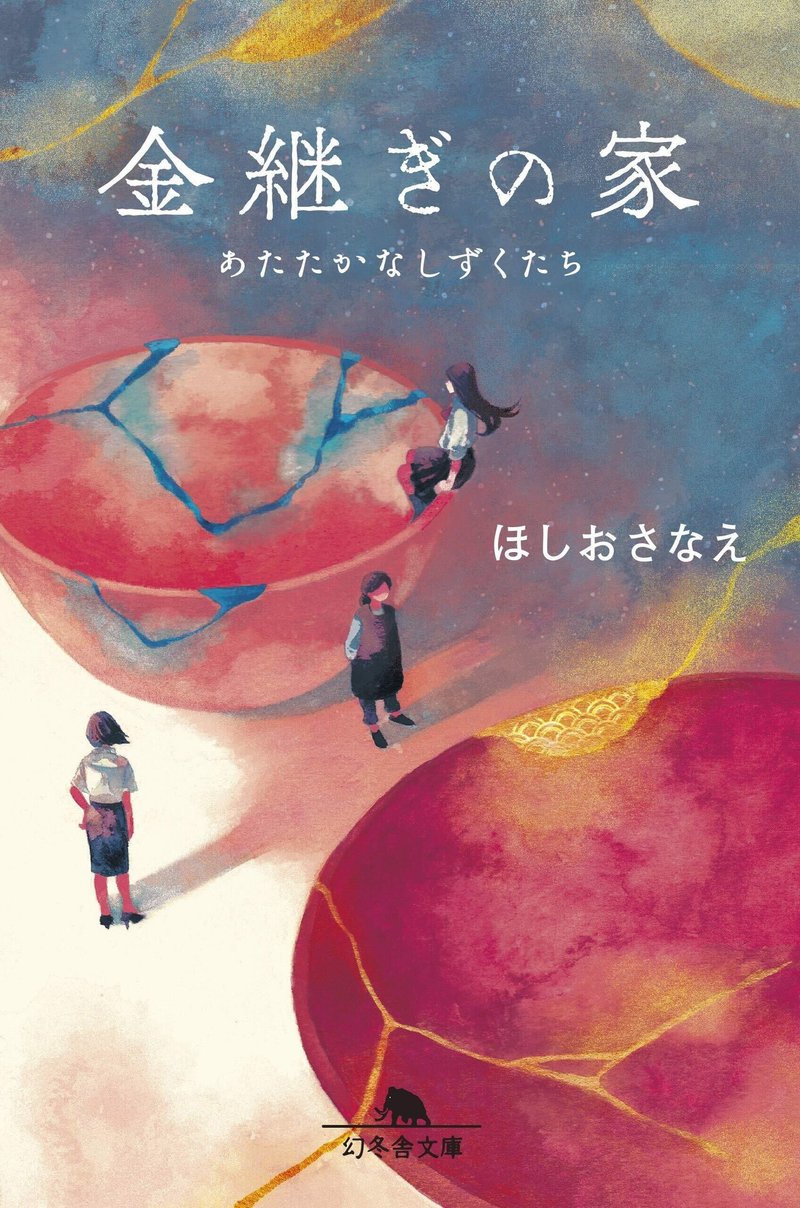

割れた器がつながるとき…祖母の過去をたどる感動の物語 #3 金継ぎの家

高校生の真緒と暮らす祖母・千絵の仕事は、割れた器を修復する「金継ぎ」。進路に悩みながらも手伝いを始めた真緒はある日、漆のかんざしを見つける。それを目にした千絵の困惑と、故郷への思い。夏休み、二人は千絵の記憶をたどる旅に出る……。ほしおさなえさんの『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』は、癒えない傷をつなぐ感動の物語。その始まりを抜粋してお届けします。

* * *

京浜東北線に乗って、大森で降りる。わたしの家は大森駅の西、山王の崖の上にある。八景坂をくだり、長い商店街を歩く。東京とは思えないようなのんびりした町だ。

母とわたしがその家に越してきたのは五年前、小学校六年にあがる春休みのことだ。九年前に祖父が亡くなってから、祖母はしばらくその家にひとりで住んでいた。

わたしが三歳のとき、父と母は離婚した。事情はよくわからない。むかし何度か理由を訊いたけれど、母は、わたしがわがままだったんだよね、としか言わなかった。その話になると母は決まって暗い顔をする。だからいつのまにか訊くのをやめてしまった。

ともかく、離婚については祖父からも祖母からも伯父たちからも反対があったらしく、母はしばらく実家に行かなくなった。ふたたび実家に足を運ぶようになったのは、わたしが小学校一年生くらいのころからだ。

祖父の具合が悪くなり、介護の手伝いに行かなければならなくなったのだ。伯父たちは地方勤務で、家族といっしょに遠方に住んでいる。だから母が行くしかなかった。

そのころ母はまだ管理部にいたから、土日は休むことができた。それで、休みになるとわたしを連れて大森の家に行くようになった。

わたしがいるからかもしれないが、表向きはもめたりしなかったし、離婚のことも一切口にしない。それでも雰囲気は重苦しくて、わたしも居場所がなく、庭に出たり、部屋の隅でぼんやりテレビを見たりしていた。

だが、だんだんどちらからともなく打ち解けていった。祖父の介護が忙しくなり、それどころじゃなかった、というのもあるけれど。

わたしが小学校二年のときに祖父は亡くなり、祖母はひとり暮らしになった。しばらく別々に暮らしていたが、結局わたしたちが大森の家に越すことになった。

祖母をひとりにするのは心配だったし、それまで賃貸マンションに住んでいたから家賃の節約にもなり、母も仕事に集中できる。転校するのは不安だったけど、それがいちばんいいとわたしも思った。

祖母の家は広かった。一階に居間と台所、祖父が使っていた部屋と和室が一間。二階にはむかしの伯父たちの部屋と母の部屋がある。祖母が和室、母は祖父が使っていた部屋、わたしはむかしの母の部屋を使うことになった。それまで住んでいた賃貸マンションの部屋の二倍以上の広さがあった。

あたらしい学校も悪くなかったし、母の現場復帰も順調だった。わたしはそのあと中学受験して、いまの学校に進んだのだった。

2

「ただいま」

「ああ、おかえり」

玄関を開けて声をかけると、ゆっくりと祖母が出てきた。

「お腹すいたあ」

「もうお昼すぎだもんね。じゃあ、準備しよう。今日はしらすのチャーハンね」

「やった。じゃあ着替えてくる」

とんとんと木の階段をのぼる。古い家だからか、階段が狭くて急だ。高い窓から光が落ちてきて、細かい傷がたくさんついた木の壁を照らす。むかし伯父や母が書いたらしい落書きの跡も残っていた。

階段をのぼりきるとすぐに祖母の作業場がある。かつて伯父たちが使っていた部屋をつなげてひと間にしたものだ。戸が開きっぱなしになっていて、なかが見えた。机の上に大きな器の破片がごろごろ転がっている。

ここに越してきてまず驚いたのはこの部屋だった。それまで祖母の家を訪ねても、二階まであがることはほとんどなかった。二階には金継ぎの部屋があって危ないから、あがってはいけない、と言われていたのだ。

だが引っ越してきて、以前母が使っていた二階の奥の部屋がわたしの部屋になることが決まり、わたしははじめて祖母の金継ぎの部屋のなかを見た。部屋の隅には水場もあり、広々としている。奥側には木の棚がならんでいて、焼き物がたくさん置かれていた。

わたしたちがふだん使っているような湯呑みや皿もあったが、なかには高級そうな大きな鉢や皿、壺のようなものもあって、よくわからないけど、おばあちゃんはすごい人なのかもしれない、と思った。

――ここにあるの、みんな金継ぎなの?

越してきてすぐのころ、祖母に訊いたことがある。母から聞いて、金継ぎが器を直すことだというのは知っていた。祖母が金継ぎ屋をしていて、人に頼まれて壊れた器を直していることも。だが、どうやって直すのかまでは知らなかった。

――そうだね。金継ぎ、っていう言い方は、ほんとはちょっとちがうんだけどね。

祖母は微笑んだ。たしかに継ぎ目が金じゃない器もたくさんあって、なんで金継ぎって言うんだろう、と前から思っていた。

――これは金色じゃないよね。

――そう。これは金継ぎじゃなくて、溜継ぎっていうんだ。

――溜継ぎ?

――つないだあと、仕上げに飴色の漆を塗る方法だよ。

――漆……?

――いつも汁物を食べるときに使っている木のお椀、木なのに表面がつるつる光ってるでしょ。それは漆が塗ってあるからなんだよ。

――そうなんだ。

言われてみると、その部分の艶はお椀の艶に似ている気がした。

――漆は漆の木の樹液で、塗料にもなるし、接着材にもなる。よく金継ぎって言うけど、金で継ぐわけじゃ、ないんだよ。ほんとは漆で継ぐんだ。最後に金の粉で仕上げれば金継ぎ。でも銀で仕上げるときもあるし、器の色に合わせて色はいろいろできる。

祖母はそう言うと、となりの大きな鉢を指す。黒っぽい色で、ざらざらした質感、豪快で、いかにも手で作ったという感じの高そうな器だ。

――これは?

一見、どこが継ぎ目かわからず、目を凝らす。

――この鉢はね、信楽焼。継ぎ目は、ここにある。

祖母は器の縁を指す。よく見ると、欠けたところが黒っぽい色で継がれていた。

――これはね、黒漆。お客さまから目立たないように、って言われたから継ぎ目は馴染むような感じにしたんだよ。

説明を聞きながら、ぽかんと器をながめた。こんなふうに直せるものなんだ。焼き物を直す、とは聞いていたが、こんなにきれいに直るものとは思っていなかった。

ときどきお客さんがやってきて、欠けたり罅が入ったり、割れてしまったりした器を持ちこむ。修繕が終わるとお客さんがまた引き取りに来る。だから祖母の部屋の器は少しずつ入れ替わっていく。だが、それはゆっくりしたペースだった。

金継ぎにはとても時間がかかるらしい。一度つなぐだけではダメで、はみ出した漆を削って、また埋めて、と、二、三回は手をかける。さらに、漆が乾いてからでないと次の作業にはかかれない。漆が完全に乾くまで一ヶ月ほどかかることもある。

温度と湿度を調節できる室に入れればもっと早く仕上げることができるようだが、祖母はそういう装置は使わず、自然の条件でやっている。

だから修繕を終えるまで長いときは三ヶ月くらいかかる。さらに漆が完全に乾かないうちはかぶれの危険があるそうで、依頼主に返せるのは仕上げを終えてから三ヶ月後。つまり、引き受けてからお返しするまでに半年もかかるのだ。

破片だった器がつながって、継ぎ目が少しずつきれいになり、最後、金や銀などの色で仕上げられ、帰っていく。そのあいだ器はずっと金継ぎの部屋に置かれている。

仕上げが終わると、器はびっくりするほどうつくしくなる。わたしはその器のもとの姿を知らないけれど、傷自体がひとつの模様みたいになって、それがその器のあたらしい姿なのだ、と思う。

ときどき作業場にはいりこんでながめていると、別に自分で使うわけでもないのに、なんとなく愛着が出てくるものもある。乾燥のための三ヶ月間が過ぎ、持ち主に引き取られてなくなってしまうと、少しさびしくなった。

でも、わたしは毎日学校に行っているし、土日やわたしの長期休みのときは、祖母もあまり作業をしない。だから、金継ぎの過程や仕上がった器を見ることはあっても、祖母が作業している姿を見ることはほとんどなかった。

カバンを置き、普段着に着替えて階段をおりる。祖母が野菜を切る音が響いていた。台所に行くと、祖母が包丁を持ち、青菜を刻んでいる。とんとんとんとんとものすごいスピードで、母もわたしもこれにはまったくかなわない。

見ると台の上のボウルには、みじん切りにされた野菜が山のように盛られている。

「こんなにはいるの?」

「大丈夫だよ、青菜は炒めるとすぐに小さくなっちゃうから」

祖母が笑った。

「わたし、なにしようか」

「じゃあ、冷蔵庫から卵としらす、出してくれる?」

「うん。卵いくつ?」

「ふたつ」

冷蔵庫の扉を開け、しらすを探す。卵入れから卵をふたつ。棚から小さなボウルを出して、卵を割り入れ、箸でほぐす。

祖母は中華鍋に油をひき、卵を入れた。ふんわりした炒り卵にすると、一回ボウルにあげる。それからしらすと山のような野菜を炒める。

「あとは、ごはんだね」

わたしは炊飯器からごはんをよそい、祖母の横に置いた。ごはんを炒め、卵を戻してできあがり。いつもチャーハンを食べるときに使っている器に盛りつけた。

「いただきます」

祖母と向かい合わせに座り、チャーハンを一口食べる。いつもの味。おいしい。

◇ ◇ ◇

連載はこちら↓

金継ぎの家 あたたかなしずくたち