刑務官がこっそり教えてくれた死刑囚の「最期の瞬間」

国際指名手配、薬物、殺人未遂……。8年の刑を言い渡され、30代のほとんどを獄中で過ごした茶話康朝氏。著書『三獄誌 府中刑務所獄想録』は、私たちが知らない「塀の中」の意外な真実を教えてくれる。留置場、拘置所、刑務所という「3つの獄」は、実際はどのような場所なのか? 本書の一部をご紹介しよう。

* * *

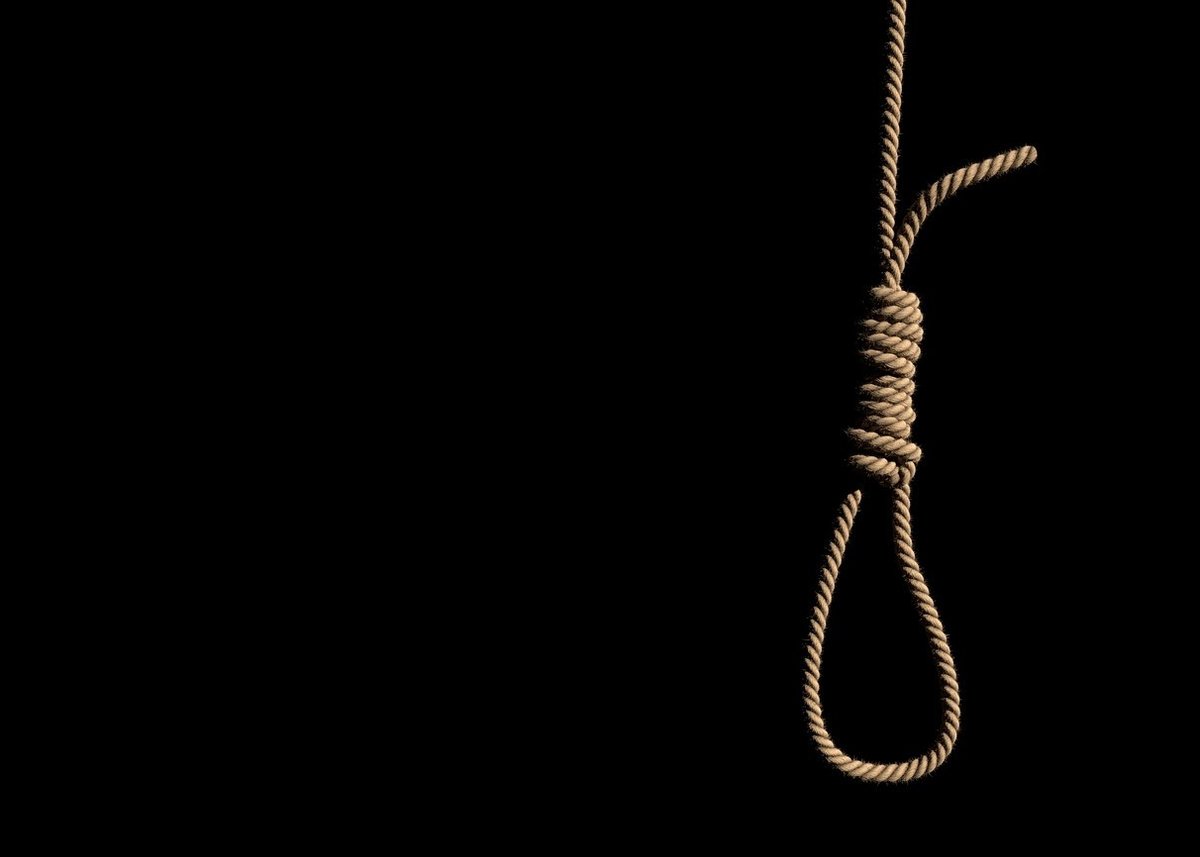

最後は無理やり吊るす?

拘置所の独居生活が長くなると、やはり人恋しくなる。そんな時は、夜勤のオヤジが話し相手だ。刑務所に移ってしまうとオヤジとは必要以上に話はしなくなるが、拘置所の独居房は別だ。

東京拘置所には刑場がある。

「夜、見廻りをしていて怖くなるのが、死刑囚が収容されている舎房を通る時なんだ。寝ている間、自分のしたことにうなされて、突然大声を上げたりする。こっちは心臓が止まりそうなほどビックリするの、分かるか?」

これ以上の不幸はないというような、オーバーな表現をする。

「少し前まで元気な顔して生活していた奴が、急にいなくなる。潔く覚悟を決めて行ったのならまだいい。必死の形相を顔に浮かべて、泣き叫びながら部屋のむき出しの便器にしがみつく。

命を取られると思った人間の力とその形相は野獣のようだ。叫び声を上げ、涙を流し、あらん限りの力で抵抗する。必死の形相で命乞いする者を引きはがして刑場に引きずり出し、最後は無理やり吊るしてしまうんだ。

余計に、その部屋の前を通るのが恐ろしくなる。毎日が肝試しみたいなものだ。分かるか、この恐怖が」

十二分に分かる。

絞首刑になる時の死刑台というのは、十三階段を上がっていくものを想像しがちだ。聞いた話では、部屋に入ると真ん中辺りに穴があいているそうだ。

その穴に階段があり、そこから下に降りていく。そうすると上から縄が伸びていてその縄に首を掛けると、床の部分が抜ける仕掛けになっているとのことだ。中二階構造のようなものが想像できた。

執行手当は五千円

「なんで穴があいていて下に降りるか分かるか?」

わざと不気味そうな声色を作り訊いてくる。

「死刑囚は天国に近づいちゃいけないんだ。穴の底の地獄に近づいていくんだよ」

廊下の薄暗い電気の光の中、刑務官の顔が不気味だった。

「刑務官三人が、一度にボタンを押す。床の抜け落ちるボタンをな。三人なら誰が押したボタンで落ちたかが分からねえだろう」

ちょっと寒くなった。

同じ場所に刑場があると知ると、複雑な気持ちになる。

実際その刑の執行を待っている受刑者も同じ敷地の中にいる訳だ。接した刑務官の中にも、そのボタンを押した者がいるかもしれないと思うと、余計にゾッとする。

刑を執行する者の悲劇も、きっとあることと思う。ボタンを押す役は、募集されるとのことだった。五千円くらいの手当もつくと言っていた。

以前、札幌刑務所に務めたことがある懲役から聞いた話だ。

札幌も刑場のある刑務所だが、話をした懲役(囚人)は掃夫といって雑役のようなことをする作業に従事していた。

掃夫は、死刑が執行される時にも駆り出される。吊り下がっている死体を下ろし、刑場を奇麗に掃除させられたとのことだった。首を掛ける輪の部分は、バックスキンのような革が巻かれ、それが血液や人の膏で汚れていたと言っていた。

忘れられないのは最後の甘シャリの話だ。

死刑囚には最後に甘い物が用意されているらしいのだが、これから首を吊られるというのにそんなものが咽喉を通る訳がない。当然、そのまま残されていることが多いのだが、刑が執行された後片付けの折、懲役がそれを貪り食うのを刑務官は見て見ぬふりをしていてくれるんだと言っていた。

そんな話を思い出した後、オヤジに、こっちの知っている刑務官で死刑執行経験のある者はいるかと訊いてみたが、それだけはどんなに口説いても口を開かなかった。

もしかして、そこは彼らの間でもタブーになっていることなのかもしれない。