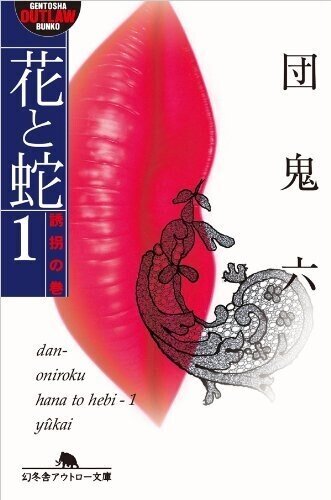

運転手の正体…団鬼六文学の最高傑作! #4 花と蛇 1 誘拐の巻

端整な面立ち、二重まぶたの大きな目、滴るばかりの艶かしさ……。財界の大物、遠山隆義の後妻で、26歳になる美貌の静子が、義理の娘とともにズベ公グループに誘拐された。彼女を待っていたのは、鬼畜たちによる想像を絶した「調教」の数々だった……。「団鬼六文学の最高傑作」「官能小説の金字塔」など、一部から高い評価を得ている『花と蛇』シリーズ。その記念すべき第1作、『花と蛇1 誘拐の巻』の冒頭をご紹介します。

* * *

第二章 恐ろしい陥穽

二度目の嫌がらせ

遂に静子夫人は、その日、遠山家に戻って来なかった。私立探偵の山崎は、事務所員と連絡をとり、八方、手を尽したが、全く、手がかりはつかめない。

次の日の夕方になって、葉桜団からの連絡もなく、いよいよ警察へ訴えるより方法はないと、山崎が悲痛な顔つきになった時、電報を受け取ってこの異変を知った遠山隆義が、大阪より帰って来た。

夫人と一人娘が不良少女に監禁されたとくわしく山崎から聞かされるや、隆義は、卒倒せんばかりに驚いた。

出張中も、新婚間もない彼は、静子夫人恋しさで、ろくに仕事も手につかず、色々の予定もくり上げてしまったぐらいであっただけに、魂を宙に飛ばしたような表情で、やがてポロポロ涙をこぼし始めるのだった。

「金なら、三百万でも四百万でも悪党達が要求するだけ出す。静子と桂子を早く救い出してくれ。警察なんぞに届けちゃいかん。気狂い達は、何をしだすかわからん」

隆義は、山崎の顔をキッと睨みつけて、そういう。

山崎は、はあ、と面目なさそうに頭を下げたが、恐る恐る隆義の顔を見ていった。

「奴等が、連絡をして来ないと残念ながら、そういう取引をする方法もありません。それにもうぐずぐずはしていられぬ段階へ来ております。実は、一昨日、奴等は、夫人より剥ぎ取った着物だけ、こちらへ届けて来るという挑戦的な態度をとっているのです。一刻も早く、警察へ知らして、手を打たねば、奥さんとお嬢さんの身は、ますます危険にさらされると思うのです」

隆義は、それを聞くと顔色を変えた。

「じゃ、静子は、丸裸にされて、悪党達のおもちゃにされているというのか」

「いえ、そうとは断定出来ませんが、とにかく、危険な状態におかれている事はたしかです」

と、山崎は苦しそうな表情をしながら、葉桜団の一人が投げ込んでいった夫人の衣類を女中の一人に持って来させ、卓の上へ積ませた。

花のように積まれた夫人の着物や下着類を見て隆義は、眼をパチパチさせた。帯、帯止め、長襦袢、肌着から腰巻に至るまでが、卓の上へ積まれ、ふと静子夫人の色香がそのあたりにたちこめるような錯覚に、隆義は見舞われたのである。

不良少女団が、わざわざこんなものを遠山家に持ちこんだというのは、夫人は、素っ裸のまま、こっちへ監禁されているんだぞと隆義の神経をわざと昂ぶらすためのものに違いないが、あまりにも人を喰った残忍な少女達の思いつきに、隆義は顔をひきつらせてしまったまま一言も、ものが言えなくなってしまった。

山崎も、女中達も、隆義の気持を思うと、言うべき言葉もなく、ただ、苦虫を噛んだような顔で卓の上の夫人の衣類を眺めているだけである。

突然、隆義は、気が狂ったように夫人の長襦袢をわしづかみにして、それを顔に当てると、おいおい泣き出し、声をつまらせて、

「早く静子を救い出してくれ! わしは、わしは、もう気が狂いそうだ」

と、わめき出すのであった。

急に卓上の電話が鳴った。

山崎は、受話器をとって、もしもし、と返事をし、ハッとした顔になると、

「奴等です、葉桜団の女です」

と息をつめて隆義に告げた。

隆義も、唾を呑みこみ、

「いいかね。金ならいくらでも出す。相手の感情を昂ぶらせないように、うまく交渉してくれ」

と、必死な面持でいう。

はい、と山崎はうなずき、再び、受話器を耳にした。

昨日、脅迫電話をかけて来た同じ女の声のようだった。

「――どう、お金の方、都合ついた?」

相手は、ニヤニヤしながら電話をかけているのだろう。いやに落着いた口調だった。

「金の方は都合ついた。すぐ取引しよう。場所と時間を教えてくれ」

山崎は、眼をギラギラさせながら、そういった。

「へえー。さすがは遠山財閥だね。こちらも安心したよ。じゃ二、三日したら、もう一度連絡するから、今日明日中に現ナマを揃えておきな。警察なんかに知らせたりすりゃ、奥さんとお嬢さんの命はないからね。そのつもりでいな」

「待、待て。二、三日なんかいわず、今すぐ取引しようじゃないか。奥さんと桂子さんに一眼、逢わせてくれ」

「ふふふ、そんなに、あわてなくてもいいわよ。お二人とも、この取引がすむまで、穴倉の中で、おとなしく待つそうだから」

「君達、二人をひどい目に遭わしてるんじゃないだろうな。遠山さんは、それが心配で病気になりかけておられる。君達も人間なら、もう少し、良心というものを感じてくれ」

山崎は、諭すように相手に告げた。

「ふん。えらそうな口をきくない。葉桜団は葉桜団なりの待遇の仕方があるんだよ。奥さんもお嬢さんも逃げ出されちゃ元も子もなくなるので、かわいそうだけど素っ裸にされちゃいるが、食事から、おしっこの始末まで、こちらでちゃんとしてやってるよ」

「な、何だと!」

受話器を持つ山崎の手がぶるぶる震えた。

山崎が顔を真っ赤にして興奮しだしたので、隆義が横から心配げにいった。

「君、何といってるんだ。奴等は」

「はあ、それが、その」

山崎は、隆義にどう言っていいかわからない。電話の相手は、続いていった。

「もしもし、じゃ三日後、お金を受け取る場所と時間を教えるわ。それじゃお元気で」

「待て、一寸待ってくれ。貴様達、三日間も奥さんと桂子さんを、裸のまま穴倉へ閉じ込めておく気なのか。貴様達は、何というけだものなんだ! 正気なのか!」

激昂すまいと思っても、山崎は、体がわなわな震えるのである。

「心配しなくてもいいわよ。あまり退屈なさらないように私達が適当に可愛がってあげるから。それに、あんなきれいな奥さん、遠山老人一人だけで楽しむってのはないわ。私達だって、お預りしている間ぐらい色々楽しませてもらうわよ」

電話は、そこで切れた。

運転手の正体

静子夫人が監禁されている郊外のバラック小屋へその夜、一台の高級車が着いた。それは、遠山家の自家用車なのである。運転手の川田は、車窓から首を出すと、二、三回、警笛を鳴らした。

小屋の戸ががたがた音を立てて開き、葉桜団の団長である銀子が、二人のズベ公を従えるようにして出て来た。

「万事、うまくいったぜ」

と、川田は、煙草を口にしながら、ニヤニヤして銀子にいう。

「そう。森田組にわたりをつけるとは、あんたもなかなかのやり手だね。だけど、分け前は、フィフティ・フィフティよ。いくら、あんたと私の仲でも、これだけは、はっきりしとかなきゃね」

「ちえっ、がめつい女だな」

川田は舌打ちしたが、満更でもない顔つきで、煙を吐きながら車から出てきた。

「どう。遠山の連中、警察へ訴えるって、様子はない?」

「大丈夫だ。あの山崎というヘッポコ探偵、今日は傑作だったぜ。お前達が変なものを持ちこんだろ。それが奥さんのものだとわかった時の珍妙な顔ったらなかった」

「ふふふ。さぞ驚いたろうね。だけど、ここであわてちゃいけないよ。相手を出来るだけいらいらさせるんさ」

「お前もズベ公団首領の貫禄が、とうとうついちまったな」

最初から、銀子と共謀して、この誘拐計画を立てた川田は笑うのだった。

「ところで、今夜中に奥さんの方は、森田組へ送りこまなきゃならねえ。何しろ、先方じゃ百万のキャッシュを揃えて、今日の昼から待ってるんだからな」

「だけど、森田組もずいぶん冒険するものだね。いくら誘拐の権利を買うといったって、もし、警察なんぞの手が廻ったら、それこそ元も子も飛ばす事になるじゃないか」

「そこは、抜け目あるもんか。向こうは、いうなればその道の玄人だ。それによ、とにかく女は飛び切りの美人ときてるじゃないか。監禁中に、しこたま写真をとって全国の筋へ流したり、うまくいきゃ秘密ショーなんかに出演させたりして、二股かけて儲けようって肚なんだ」

川田は、そんな事をいいながら、銀子達とあばら屋へ入る。三、四人のズベ公達が奥で花札賭博をキャッキャッ騒ぎながらやっていたが、川田が入って来たのを見ると、

「やあ、兄貴、景気はどうだい」

と、声をかけるのだった。

川田は、昔、東京の盛り場を根拠にした愚連隊だったが、スケコマシ専門でかなり顔も売ったけれど、稼ぎは知れたもの、そこで一旦は堅気と見せかけて、計画的な大儲けをしようと運転手として遠山家に住みこみ、機会を狙っていたのだ。

「奥さんとお嬢さんは、何処にいらっしゃるんだ」

と川田はキョロキョロ周囲を見廻す。

「ここだよ」

と、花札賭博をやっていた女達が自分の坐っている畳をこんこんと、叩いた。

床下の穴倉に、二人を閉じ込めているらしい。彼女達は畳をひっぺがし、床板を数枚はがすと、懐中電灯で下方を照らした。二米ばかり縦穴が掘られてあり、懐中電灯に照らされて、白い女体が、その奥にくっきり映し出された。下は、一坪ぐらいの広さになっていて、かび臭い土の上に荒むしろが敷かれ、乳白色の肌を荒縄で縛りあげられた静子夫人が、桂子と後手に縛められた手をつなぎ合わされ、互いに背を向け合ったまま、うなだれている。

お互いに口をきいたりは出来ないように二人ともズベ公達の使い古しの下着らしいもので猿轡をはめられ、それに、ビニールのおしめカバーをはかされていた。

「遠山財閥の令夫人やお嬢さんも、こうなっちゃ、もぐらとかわりないさ」

と、ズベ公達は、懐中電灯を静子夫人の白い横顔に当て、川田に向かって笑いながらいう。静子夫人は、眼を閉じたまま、白いうなじを懐中電灯に照らされて、肩をかすかに動かしている。

◇ ◇ ◇

連載はこちら↓

花と蛇1 誘拐の巻