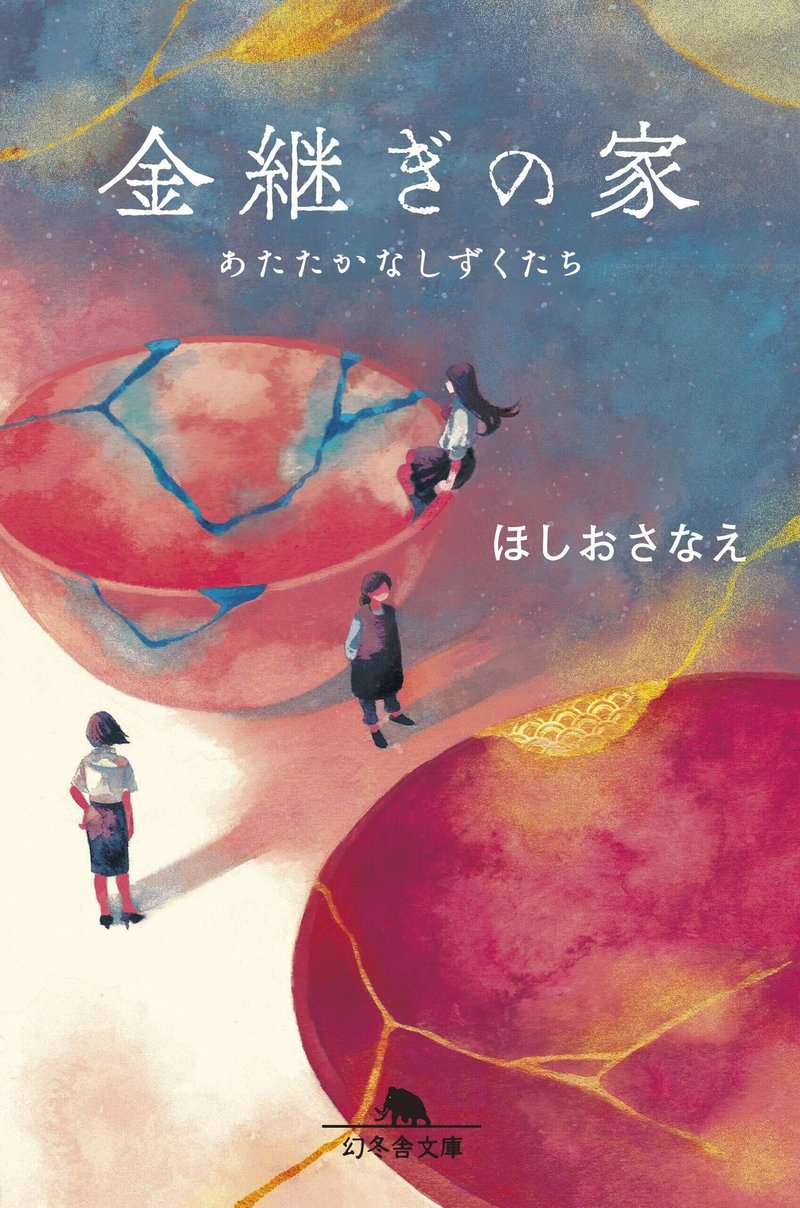

大切な記憶がよみがえる…祖母の過去をたどる感動の物語 #5 金継ぎの家

高校生の真緒と暮らす祖母・千絵の仕事は、割れた器を修復する「金継ぎ」。進路に悩みながらも手伝いを始めた真緒はある日、漆のかんざしを見つける。それを目にした千絵の困惑と、故郷への思い。夏休み、二人は千絵の記憶をたどる旅に出る……。ほしおさなえさんの『金継ぎの家 あたたかなしずくたち』は、癒えない傷をつなぐ感動の物語。その始まりを抜粋してお届けします。

* * *

ええい、行ってしまおう。爪楊枝で錆漆を少し盛り、濡らした指でならす。ほんの小さな欠けだけれど、指の感触だけで器のもとの形に沿うように盛るのはむずかしい。

「どれどれ。見せてごらん」

ある程度埋めたところで、祖母が器を持ち上げ、指で様子を探る。

「埋めすぎだよ。盛り上がりすぎてるし、傷からはみ出してる。よく指でさわってごらん。傷はここまでだよ」

祖母が爪で詰め物を引っ搔き、傷の境界を指した。たしかにそこに際があるのがわかる。詰めているうちに傷が錆漆で覆われて、わからなくなってしまっていた。

「はみ出しちゃ、ダメなんだよ。本来の器の面と段差ができてしまうし、はみ出すってことは、傷を大きく見せてしまうってことだから。欠けた部分にだけぴったり詰める。そうすれば欠けは埋まる」

錆漆を大きく取り去り、指先でじっと探っていると、傷の形がわかってきた。だがはみ出さず、出っ張らず、凹まず、もとの形と完全になめらかにつなげるのはなかなかむずかしい。

こんな小さな欠けなのに。器の面より出っ張っているか、凹んでいるか。たぶん測ったら十分の一ミリとか百分の一ミリ単位のことなんだろうけど、指で触れると微妙な凸凹がわかる。

つるんと整った形の磁器だから、というのもあるかもしれない。これが肌がごつごつした陶器だったらそんなにわからないだろう。祖母がこれを選んだのは、そういうことがわかりやすい器だからなのかな、と思った。

盛り上げたり凹ませたり、何度も指で確かめて、祖母に見せた。

「うん。まあ、これでいいでしょ」

祖母は埋めたところを指でなでてうなずく。

「じゃあ、もうひとつの欠けの方をやってみようか」

祖母はそう言って爪楊枝を手に取る。わたしが埋めたのより少し大きな欠けに錆漆を詰めると、さっさっと指で整えた。

「これでよし」

「え、もうおしまい?」

さっきわたしがあんなに時間をかけてした作業を、祖母は一瞬で終わらせてしまった。

「うん。さわってごらん」

目を閉じて指で確かめると、埋めたところがもとの形に沿っているのがわかる。質感はちがうけど、完全にもとの器の形と同じだ。それにくらべると、わたしが詰めた方はまだ少し波打っているように感じられた。

「おばあちゃん、すごいね」

祖母は目がいい。母もよくそう言っていた。母は最近老眼鏡を使うようになり、祖母の直した器を見て、お母さんはよくこんな細かいところまで見えるね、と驚いていた。慣れてるからね、指の感触もあるし。祖母は笑ってそう答えていた。

「まあ、もう何十年もやってるからね」

祖母はなんでもないことのように言う。

「わたしの方、なんとなくまだ少しがたがたしてる気がしてきた。もうちょっと直していい?」

「いいよ。焦ることはないから、気がすむまでやればいい」

祖母が笑う。

負けるのが悔しくて、もう一度形を整える。表面の凸凹を取り去ろうとするとどうしても盛りすぎてしまう。それでもう一度削る。やわらかい粘土とちがって少しボソボソしているから余計にやりにくい。

「おばあちゃんって、金継ぎ、だれに教わったの?」

となりで別の器を繕いはじめた祖母に話しかける。

「おばあちゃんの、おばあちゃん。つまり、真緒のひいひいばあちゃんだね」

「ひいひいばあちゃんはどうして金継ぎができたの? むかしの人はみんなできたの?」

「みんなじゃないねえ。でも、わたしの母の実家は漆器の店だったから、家に漆があったんだ。店で請け負っていたわけじゃないけど、祖母がお得意さまに頼まれたりしたときに繕っていたんだよね」

「漆器のお店?」

知らなかった。祖母の故郷は飛驒高山だという話は聞いたことがあったけれど、もう親戚はだれもいないということで、訪ねたことはなかったのだ。

「四十年くらい前に真緒のひいひいじいちゃんにあたる人が亡くなって、店を閉じたから。だれも継ぐ人がいなくてね」

「そうなんだ」

「まあ、だんだん漆の器を使う人が減って、店も苦しかったし、子どもには公務員や会社員になって安定した生活を送ってもらいたいと思う、そんな時代だったんだよねえ」

「そうなの? でも、いまでもどの家でもお椀は使うでしょう?」

「工業製品が増えたんだよ。前はね、お椀の形に彫るのも職人、漆を塗るのも職人だった。みんながそれを使ってた。けど、工場で作れるようになったからね、そっちの方がずっと安く作れるし」

「そうか」

たしかに、前に祖母や母といっしょに行ったお店の器はとても高かった。焼き物も木の器も。なかには信じられないくらい高いものもあった。有名な職人さんの作ったものらしい。むかしのお殿様でもあるまいし、毎日ごはんを食べるのはこんな高い器じゃなくてもいいよな、と思った。

祖母と母が選んだのはほどほどの値段の小鉢だったけれど、それでもスーパーで売っている器とは全然ちがう。毎日使っていると、やっぱりいいな、と思う。

「じゃあ、おばあちゃんも漆の器、作れるの?」

わたしがそう訊くと、祖母は筆を止め、目をあげた。

「うーん、それはね、作れない」

そう言って、遠くを見る。

「まずね、器を作るには、木を彫る人と、漆を塗る人が必要なの。それに、器を作るのは男の仕事だったから。さわらせてもらえなかった」

祖母は少しさびしそうに目を閉じた。

「ほんとは器を塗ってみたかったんだけど、むかしは厳しかったからねえ。それで祖母を手伝うようになった。母は店の帳簿の手伝いが忙しいのもあって、金継ぎには興味を持たなかった。だからかな、わたしが教えてほしいって言ったら、喜んで教えてくれてね」

祖母は手のなかの器をじっと見た。

「金は手に入らないし、そのころはたいてい漆の色で直してたんだよね。仕上げに金を使うようになったのは、東京で繕いをはじめてから。だから、いまだに『金継ぎ』っていう言葉はどうもしっくり来ない」

前に、金継ぎという言い方はほんとはちがうんだけどね、と言っていたのはそういうことだったのか。

「あのころは塗師の仕事に憧れてたけど、この年になってみると、繕いは繕いで奥深いものだなあ、って思うようになった」

「どうして?」

「器の形っていうのは、用途によってだいたい決まってるだろう? だけど、割れや欠けや罅には作為がない。自然に生まれた形なんだよね」

祖母の声はやわらかい。なんだか耳にじんわりしみこんでくる。

「だから面白い。繕うことで景色が変わって、別の器に生まれ変わる。そうだ、こういうのもあるんだよ」

祖母は奥の棚から小さな花器を持ってきた。濃い色のざらっとした感触の器で、継ぎ合わされた部分に波のような模様が描かれていた。

「この波みたいな模様は『青海波』っていうんだよ。日本の古典的な柄」

「きれいだね」

模様のはいった部分はつるっとしていて、器の感触とはまったくちがう。でも、ちぐはぐじゃない。ざらざらした陶の肌に、つやっとした漆の繊細な模様。

「こういうのを『蒔絵直し』っていうんだよ。形を直すところは金継ぎと同じだけど、最後仕上げをするときに模様を入れる。東京でもう一度金継ぎをするようになってから、鎌倉の漆の先生のところに習いに行ったんだ。結子が高校生くらいのときだったかなあ」

「そうなの?」

「きれいに描けるまで二年かかったよ」

「二年……」

たしかにこんなふうに均一な線で規則正しい形を描くには熟練が必要だろう。

「母の実家の器は飛驒春慶っていって、木の目を生かして透明感のある漆をかける器だったから、蒔絵ははじめてだったし」

木の目を生かした透明感のある器……? うちでもいくつか見たことがある。

「それって、うちにあるお盆みたいな?」

「そうそう。あれが飛驒春慶。重箱や茶托もあるでしょう?」

「あれがそうなのか。わたし、あれ、好きだよ」

木目がきれいで、つやつやしている。濡れたような感じの、奥深い艶だ。むかしからなぜかそのお盆が好きだった。

「お母さんには、子どものくせに渋いわね、って笑われたけど」

わたしは苦笑いした。自分でもなぜ好きなのか説明できなかった。

「そうねえ」

祖母も笑った。

「でも、子どもだからこそわかるのかもしれないよ。漆には魔力があるからね」

「魔力?」

「うん。古代の人は漆を魔除けとして使っていたみたいだからね。漆は塗料でもあり、接着剤でもあり、防虫や防腐剤の効果もある。縄文時代から使われていたそうだよ。器だけじゃなく、家具や祭壇、建物にも使われてた、って」

「そうなんだ」

「さ、そろそろおしゃべりは終わり。仕上げをしましょ」

祖母が笑った。

「もうちょっと……。もうちょっとだけ待って」

わたしはあわてて作業に戻った。

指先の感触に集中するため、ときどき目を閉じて確かめる。盛り上がっている。下がりすぎてる。小さな傷だが、なめらかにするのにはけっこう時間がかかった。

なんとか納得のいく形になって、祖母の前に差し出す。

「ずいぶん頑張ったね」

わたしの直した部分を指で確かめ、祖母がうなずいた。

「うん、これでいいでしょう。上出来だよ」

その声にほっとした。

◇ ◇ ◇

連載はこちら↓

金継ぎの家 あたたかなしずくたち