橋本治「ひらがな日本美術史」第7巻「堂々たるもの」 ヒサ子とツネ子

最近やっと「ひらがな日本美術史」の第7巻を買った。

この巻は近代から現代に至るまでの日本美術が紹介されている。

私はあまりこの時代に興味が持てず、この一冊でシリーズをコンプリート出来るにもかかわらず、なんとなく放ったらかしにしていたのだ。

それよりも、古代から室町時代や安土桃山時代くらいまでの日本美術史でお腹いっぱいで、第7巻はデザートくらいにしか思っていなかった。

こんな極上のデザートだなんて知らなかったんだもん。

井上安治がいる。

高橋由一がいる。

黒田清輝がいる。

竹久夢二がいる。

でも、この巻で私がいちばんヤラれたのは梶原緋紗子だった。

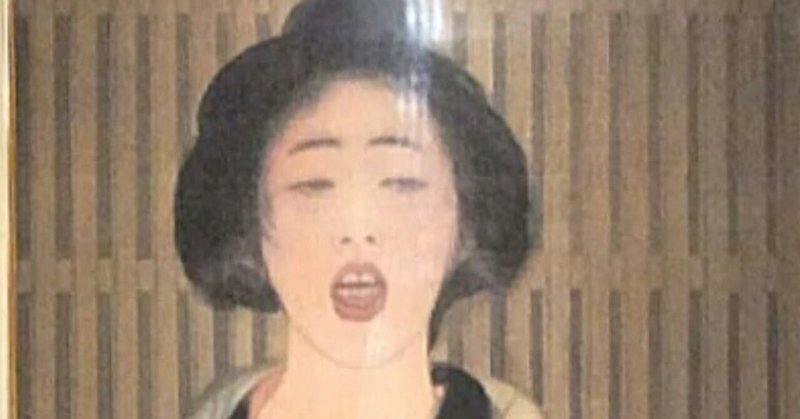

梶原緋紗子という画家の絵を私は今までぜんぜん知らなくて、この本で初めて見たのだが、最初は男性の画家が描いたものだと思った。

なに?このだらしなさ。

ポカンと開けた口、どろんとした眼。

誰の絵か知らないけど、女をこんな風に描くなんて絶対性格の悪い男に決まってる、と。

そして画家の名前を見て、梶原緋紗子という女性画家の作品と知りびっくりしたのだ。「えーっ!女が描いたの?これ。」

私は子供の頃から「美人画」が大好きで、上村松園の「娘深雪」などの美しさは、何度見ても体が震えるほどだった。

大正期の梶原緋紗子の絵は、こういった「美人画」とは対局にある。

というより、「美人画」なんてものではない。

「ひらがな日本美術史」の梶原緋紗子の章を読み始める前、その作品の写真を見て衝撃を受けた私はとりあえず、まず「梶原緋紗子」ってだれ?

この人は一体何者なの?ということになった。

Googleで検索するわ、図書館に走って画集を探すわで、なんというか、居ても立っても居られない状態になってしまったのだ。

「ひらがな日本美術史」を読めば、それで事足りるようなものだが、何故か私はこの章を読む前に梶原緋沙子について、先に知りたくなった。

「ひらがな日本美術史」に導かれて、画家の部屋の前まで連れて行ってもらう事に慣れていた私は

まるで親に反抗してスネる子供のように「自分で調べる」をやり始めたのだ。

梶原緋紗子は明治29年生まれ。同年代に宮沢賢治がいる。

そして梶原緋紗子が生まれた年、上村松園は21歳

もうすでに、画家として堂々世間の評価を得ていた。

なにしろ15歳で英国の王子に作品を売った人だ。

ちなみに松園は夏目漱石とほぼ同時代の人である。

梶原緋紗子が「暮れ行く停車場」で画家としてのスタートを切った時、松園はすでに押しも押されぬ有名画家で、ちょうどその頃は長く続いたスランプを乗り超え「花がたみ」という傑作をものした頃だった。

松園と緋紗子は同じ京都画壇にいて、当時お互いの絵は見ていたはずだ。

交流があったのかどうかは知らないが、この二人を並べると何故かすごく面白い。

松園は早くに父親を亡くし、母親の女手ひとつで育てられた。

生家は京都のお茶屋。

お茶屋といっても花柳界の方ではなくて、お茶の葉を売っていた葉茶屋で、松園も若い頃は店番もしたという。

松園の母親は早くから娘の絵の才能を見抜き、苦労して松園を美術学校に入学させた。

師を次々と変え自分の画風を確立していった松園は、言わばタタキ上げだ。

気も強い。

展覧会で観覧に来ていた客に、「女のくせに」と出品した作品を汚された時、主催者側から持ち帰るように言われたが、「へえ、そうどすか。」と

いっさい引き下がらなかった。

展覧会の開催中、汚されたままの状態で展示を続けさせたというから、肝の座り方が違う。

一方緋紗子は、京都の造り酒屋の裕福な家に生まれたお嬢様だった。

大正期に緋紗子が描く女たちはみんな労働者階級の下層の人々で、お嬢様育ちの緋紗子が何でそういう女たちを題材にしたのか、私には不思議だった。

女学校で教えを受けました画の先生が、その頃と致しましては進んだ考えの方でありまして、例えば美人画に致しましても、人形のような美人を描くよりは、きたなくとも良いから、本当に生きて居る女性を描くようにという風な教えでありました。私は、その頃の若い考えから、スグにそれを極端に考えまして、顔にあざのある女、又は盲目の三味線を弾く女などを描いたものでした。

しかしこれも当時の文芸の影響であったかも知れません。

「当時の文芸」とは多分プロレタリア文学の事だろう。

良家の子女が、当時のプロレタリアートに関心をよせるというのはありがちな事だが、どちらかと言えば師の影響の方が強かったのではないだろうか。

緋紗子の目から見て「本当に生きている女」は、緋紗子のいるテリトリーにはいなかったのだろう。

「本当に生きている女」って、ホラ、こういうことでしょ?

先生の教えに素直に従う育ちの良さが、かえってあんなに人をギョッとさせる絵を産んでしまったのだと、私には思える。

松園は緋紗子の絵を見たのだろうか。

見て何を思ったのだろうか。

「よろしおすなあ、おきばりやす。」

と、口では言い胸のうちでは

「ええしのいとはんは、これやからかなん。」

(上流階級のお嬢様はいい気なもんね、まったく。)

と、蔑んだだろうか。

面白くて想像が止まらなくなる。

昭和に入って緋紗子の画風はがらりと変わる。

普通に美しい女を、美しく描くようになる。

いったい何があったの?ってくらいに、申し分のない「美人画」を描いて、緋紗子は立派な松園の後継者になった。

そうなって、失礼を承知で言うけど緋紗子の絵が、私にはつまらなくなったのだ。

何年か前、近代の女性日本画家達による「美人画」の展覧会を見に行ったことがある。

正直言ってうんざりした。

「ひらがな日本美術史」のこの章には、松園の「し」の字も出てこないが、橋本治にとって多分松園の絵もこの「うんざり」の中に入っているのだと思う。

身体に動きと質感はあって、しかし顔は「美人」というマスクをつけた女が、大正期を脱した梶原緋紗子の描く女である。結局のところ一人前の日本画家でありたい梶原緋紗子は、「美人画を描く日本画家」になったのである。

「男」ではない、「女」としての率直な目で女を見て、そして梶原緋紗子は「美人画の画家」になった。

彼女を責めても仕方がない。

「女だから女を描きたい。」と思う彼女の前に「人物画」というジャンルはなくて、「美人画」というジャンルしかなかった。

そして「生身の女」を描ける大正期の梶原緋紗子は、自分の描く女を、様式的な完成度を持つ「美人画」にするだけの技量が、まだなかった。

松園と緋紗子のデビュー作と呼ばれるものを見比べるとよくわかるのだが、松園は初めっから絵が上手い。

女が「女」を描く時、当時は「美人画」というジャンルしか存在しなかった。

緋紗子は「美人画を描きたい」と思って、「人物画」という、女にとって当時は存在しなかったジャンルの中でもがいていた。

松園のように、初めっから上手い画家が通る道ではなかった。

そして松園も、「美人画」と呼ばれるジャンルに息苦しさを感じていた。

「狂女」という題材に執着したのも、後に市井の人々に目を向け始めたのも、「美人画」という言葉への反発だったんじゃないだろうか。

梶原緋紗子の絵を初めて見た時、私は何故「性格の悪い男が描いた絵に決まってる。」と思ったのだろう。

この「老妓」という絵を見た時思い出したのが

三島由紀夫の小説だった。

多分「仮面の告白」だったと思うが、化粧をする女の姿を嫌悪感まる出しに書いていた。

それはもう、意地の悪い書きようだった。

「老妓」のこの目付きは、女が化粧する時必ずする目付きだ。

「アイライン濃すぎたかしら。眉毛もうちょっと足そうかしら。」

老女だからこんな怖い感じになってしまうが、若い子だって鏡の前でこういう目付きをしているはずだ。

「"女"というのが、いかなるものか」を、三島由紀夫は冷ややかに、梶原緋紗子は真剣に「観察」していたと私には思える。

「老妓」を見た時、私はなんとなくこの三島由紀夫の冷ややかさを思い出していたのだろう。

私はこの「ひらがな日本美術史」第7巻を、「極上のデザート」なんて書いてしまったけど、それはこの章を読む前の話しで、極上のメインディッシュはまだ続いていたのだ。

お陰でお腹を壊したみたいだ。

「美人画」を、前ほど楽しめなくなったから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?