島尾ミホ『祭り裏』解説(text by 樋口良澄)

2019年4月25日、幻戯書房は島尾ミホさんの中短篇小説集『祭り裏』を刊行いたしました。元々、1987年に刊行された同書を、島尾ミホ生誕百年にあたる本年、石牟礼道子さんによる当時の書評など新たな資料を加え復刊したものです。

弊社刊行の島尾ミホさんの本は、長篇小説『海嘯』、エッセイ集『愛の棘』に続き三冊目となりますが、本書は刊行時「小説家としての本格的開眼」「最高傑作」と高い評判を受けながら、これまで長らく入手困難だった作品集です。繊細な地の文と、奄美の言葉にルビを付した会話文が織りなす独特の文体は、今なお新鮮な輝きを放ち続けています。

以下に公開するのは、ミホさんと編集者として長らく交流のあった樋口良澄さんが、復刊に際し新たに書き下ろした解説です。この機会に、島尾ミホの深い深い作品世界へと是非、いざなわれてみてください。

樋口良澄「解説」

1

『祭り裏』(1987)は、『海辺の生と死』(1974)に続く島尾ミホの第二作品集である。未刊だった長編『海嘯』が刊行され(2015)、本作が再刊されたことで、作家・島尾ミホの全貌がようやく見えやすくなった。

ミホについては、夫・島尾敏雄による、夫婦の烈しい愛と葛藤を描いた『死の棘』(1977)のヒロインとしての側面が強調され、作家としての仕事は忘れ去られてしまった感がある。しかし、本書を一読すれば、その特異な世界に驚嘆するだろう。

『祭り裏』に描かれた世界は、奄美大島に隣接する加計呂麻島である。そこは奄美本島の中心・名瀬から遠く離れた南端の古仁屋からさらにフェリーで10分ほどの離島だ。亜熱帯の気候で、歴史的には本島と同様に琉球と薩摩に支配された歴史を持つ。「祭り裏」とは、表題作に描かれたような華やかな祭りの裏にある闇、さらに言えば強烈な太陽の光、青い海、常緑樹といった色彩豊かな南島の世界の裏側にある暗部を意味している。それは本土の陰影の柔らかな変化とは違った、強烈なコントラストを持つ。

描かれている時代は、今年(2019)生誕百年を迎える現実のミホと重ね合わせて考えると、1920年代の後半くらいだろうか。しかし、彼女の生き生きとした筆づかいによって古さは感じない。むしろ、執筆当時の1970年代と違い、戦前の生活の記憶の根が消えようとしている現在では、遠い異世界の物語のように感じられるかもしれない。

奄美大島は沖縄とは違い山がちで、雨が多い。そのため植物が繁茂し、山は鬱蒼とした樹々に覆われている。この樹々と海にせり出した山の急斜面のために、小説の舞台となった時代には、海べりに点在する集落の間を山伝いに移動する道も整えられておらず、小舟で移動していた。「家翳り」の二人の少女が、苦労して山道を越えなければならなかったのも、大人たちが舟で彼女らを送ったのも、そうした山がちの地形によるのである。

ミホの育ったウシキャク(押角)は、奄美本島に対面した集落で、戦争末期、彼女が島尾敏雄と出会った時に勤務していた小学校(押角国民学校)も海沿いにあった。押角から岬一つを隔てた反対側に呑之浦という入江があり、そこに島尾隊長率いる特攻艇隊「第一八震洋隊」が駐屯していた。呑之浦は海岸線が複雑に入り組んだ地形で、特攻艇・震洋は海ぞいの崖に壕を掘って格納されていた。その壕は今も残っており、震洋のレプリカ(映画『死の棘』[1990]で使用したもの)が展示されている。海からも空からも発見されにくい場所から、本土へ向けて航行する米軍艦船を急襲しようという戦略だった。隊のあった場所に島尾敏雄文学碑があり、敏雄とミホ、長女マヤが眠る墓碑がその奥にある。

集落はシマと呼ばれた。それは島のように舟で行き来していたからだろう。当時の島民にとってシマも島も海によってつながっていたが、それぞれの集落は閉ざされた空間を作っており、その中で人々は「よそ島とのかかわりも少なく、野山へ出ての畑作りや薪取り、また海でのいさりなどでなりわいをたて、太古さながらの単調な毎日に明け暮れている」(「潮鳴り」)ような暮らしを続けていた。それを可能にしたのは亜熱帯の暖かさ。丸太に茅をふいた簡素な小屋でも一年中すごせるし、珊瑚に囲まれた遠浅の海で潮が引けば貝や魚がとれ、種をまけば植物はすくすくと育った。海は青く澄み、沖の珊瑚礁に打ち寄せる波は美しく、年中花が咲き、蜜を吸う蝶が舞うという、楽園と言いたくなるような世界が拡がっていた。

しかしそんな平和な生活にも闇があった。貧富の差。閉鎖的な空間ゆえの差別。ハンセン氏病がたびたび登場するが、マラリアや寄生虫をはじめとする風土病。しかしそれらを近代社会のように排除するのではなく、彼らの方法でゆるやかに共存した。「フレムン」として牢に閉じ込められるマサミも、村の掟として公的な形で幽閉され、時に親族と外に出ることが許されたように(「潮の満ち干」)。

村人を支えたのは、南島の祖先崇拝と自然崇拝が仏教や神道と交じりあい、独特の習俗として広がった世界観だった。そこでは生きているものも死んだものも、波や風の自然の営みも対等である。「心の中では、神も人も、太陽も月も、海も山も、虫も花も、天地万物すべてが近所隣の人々と区別のつかぬ同じ世界に溶け合っ」たようなアニミズム的世界(「柴挿祭り」)。生き霊が見えてしまう老人を描く「老人と兆」は、そうした世界を生きる者の痛切な思いを見事に描いている。

2

ミホは東京で女学校に通い、働いた経験もあった。この東京体験は加計呂麻と本土との二重のアイデンティティとしてミホにきざみこまれた。自分の中に濃厚に生きている南島世界をミホが書こうとした時、単なる「思い出」ではなく、仕掛けを通して表現していけたのは、都会生活という南島を相対化する視点を持っていたからだろう。

書くためにまず選ばれたのは、物語を語り聞かせるような、です・ます体の文体である。これにより一人称「私」の視点と物語の語り手の視点を緩やかにつなげ、内面と自然が通いあうような島の世界の描写を可能にした。それでも文章が「お話」に落ちない強さを持つのは、襞に分け入るような精密さがあるからだ。例えば「祭り裏」の冒頭を見てみよう。

竹藪の中は、昼日なかでも薄暗く、葉洩れ陽が微風につれてちらりちらりと乱射するだけでしたから、そこへ入って行きますと、真夏のどんな暑い日盛りでも、薄靄色にかすんだ空気が、足もとから立ち上がる黒土のにおいと混ざり合ってひんやりと冷たく、思わず頰に手を当てるほどいい気持ちになれました。

光、温度、匂いまでが精妙に描かれ、「頰に手を当てるほどいい気持ち」と、藪の内外の違いが思わず肌に感じられるような描写。しかし、この文章の柔らかさは、惨劇を「私」が目撃するのを際立たせるように働く。一見幼い「私」の幼い語りのように読めるが、工夫が凝らされているのである。

さらに、島言葉に標準語訳をルビでつける、いわゆる「ルビ訳」の表現を持ち込んだことが、島の世界を音として伝え、強烈な印象を残す。読者はまず音から想像するだろう。ここには島言葉/標準語だけでなく、声/文字の二重性がある。おそらくミホ自身も、声の世界と文字の世界、島の伝統世界と現代生活の二重性を生きたから、このような表現を選んだのではないだろうか。生前の彼女から島言葉の歌や昔話を聞く機会があったが、その声の響きに、異なる世界がいかに豊かに息づいているかを感じた(柴田南雄作曲『ふるべゆらゆら』[1997]、島尾敏雄編『東北と奄美の昔ばなし』[1973]などの音源に彼女の島言葉が収録されている)。

声と文字を越境して生きる作家としてミホが出発できたのは、幼少時から短歌を書いていたことで音と文字との関わりに触れていたことと、島尾敏雄の小説の清書を続けていたことが大きいだろう。特にミホ自身も登場する、長期にわたった『死の棘』の清書では、声や記憶を文字の表現として再創造する体験をしたはずだ。そう見ると、彼女は生涯を通して書くことに関わり続けた作家だったと考えることもできる。

そしてミホが考える南島とは、本書のように光と闇が一体となってある世界だ。単に光の裏側に闇があるということではなく、両者は一体であるからこそ光が光として輝き、闇が深淵を示すのである。「祭り裏」のトウセイとヒロヒトも普段は仲がいい輝ける若者たちであるが、それが惨劇に転化することにもなり、「潮の満ち干」の村人たちも平穏な生活をしているが、それは隣人を牢に幽閉していることで成り立っている。そうした世界を生きざるをえない人間のありようを鮮烈に、しかし慈しむようにして創作したのが本書『祭り裏』である。

3

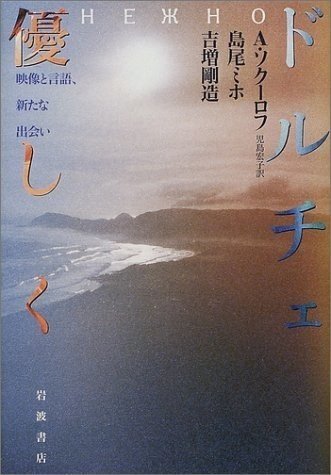

ミホと私との関わりは、島尾夫妻と親交のあった詩人の吉増剛造とともに奄美で1990年代半ばに会ったのが最初だった。編集者だった私は、ミホの作品集やロシアの映画監督アレクサンドル・ソクーロフ監督が彼女を撮った映画『ドルチェ―優しく』(1999)のメイキング・ブックの企画を立てたことから、晩年の彼女を頻繁に尋ねた。

名瀬の家を訪れると、いつも島尾への弔意を表した喪服で応対され気圧されたが、時がたつにつれ普段の姿を見せた。庭の蝶や飼っていたインコに子どものように話しかけ、奄美の言葉や習俗について質問すると島唄を歌い出すなど、自在さやユーモアを持った生き方に触れることができた。

名瀬の家を訪れると、いつも島尾への弔意を表した喪服で応対され気圧されたが、時がたつにつれ普段の姿を見せた。庭の蝶や飼っていたインコに子どものように話しかけ、奄美の言葉や習俗について質問すると島唄を歌い出すなど、自在さやユーモアを持った生き方に触れることができた。

『ドルチェ』では「島尾ミホ自身が島尾ミホを演じる」という、おそらく職業的な女優だとしても難しい課題が監督から出されたが、堂々とカメラの前に立った。表現に関わることへの強さを感じ、戦中・戦後の体験や島尾との長い葛藤が、そうした覚悟を作ったのだろうと思った。『海嘯』の続きなど、小説の執筆を勧める私に「自伝を書くために、戦後の鹿児島時代について調べている」となかなか動き出そうとしなかった。

『祭り裏』の作品群は文芸雑誌「海」に断続的に連載された。「柴挿祭り」一篇だけは発表誌も異なり、ドキュメント的で異質なものであるが、他は人物が緩やかに重なり、互いに関連しあっている。前作『海辺の生と死』が田村俊子賞などを受賞し、本格的な書き手としての歩みを始めようとした時期だった。「海」の担当は安原顯で、安原は島尾ミホに深く傾倒し、『ドルチェ』公開時のアフター・トーク(2001)で『祭り裏』を「超ウルトラ・スーパー・ど傑作」と語ってはばからなかった。彼女が『海嘯』を中断してしまったのは「海」の休刊と、担当の安原が女性誌の担当となってしまったことが大きい。安原は女性誌でも文芸誌と同じことをやると豪語するような豪腕編集者だったが、さすがに難しかったようだ。

ミホは晩年、敏雄の仕事を整理・監修することに力を注いだ。『死の棘』とミホとの関わりを書いた梯久美子による『狂うひと』(2016)によれば、『死の棘』を妻の側から書く原稿を最期まで準備していたようだが、『死の棘』は病いのように彼女の生涯に取り付いてしまったのだろうか。『祭り裏』のような短篇をもっと創り続ければ、フォークナーやガルシア=マルケスが一つの場所の物語を書き続けたような「加計呂麻」サーガができただろうし、『海嘯』が完成していれば、負性が美にも力にも転化する、自然と人間世界を往還する新しい女性像を描ききれただろう。それらは『祭り裏』の行間から、未来に向けて託されているに違いない。

(ひぐち・よしずみ 関東学院大学客員教授)

最後までお読みいただき、ありがとうございます。この続きはぜひ、『月夜に傘をさした話 正岡容単行本未収録作品集』で御覧ください。

【収録作】

祭り裏

老人と兆

潮鳴り

あらがい

家翳り

潮の満ち干

柴挿祭り

[資料]

わが著書を語る――『海辺の生と死』(島尾ミホ)

書評(石牟礼道子)

解説(樋口良澄)

初出および本書旧版について(幻戯書房編集部)