5.学連紹介/その3

第5回は各学連紹介の最終回です。

⑨関西女子学生バスケットボール連盟

【リンク/関西女子学連HP】

昨今、各学連でHPのリニューアルが図られていますが、特定の人が管理・更新をしていると、その担当がいなくなった途端に誰も触れられなくなる、それが学連HP…。人の入れ替わりも激しい組織ですので、関西女子学連の様にシンプルかつ扱いやすいのが一番だと思います。

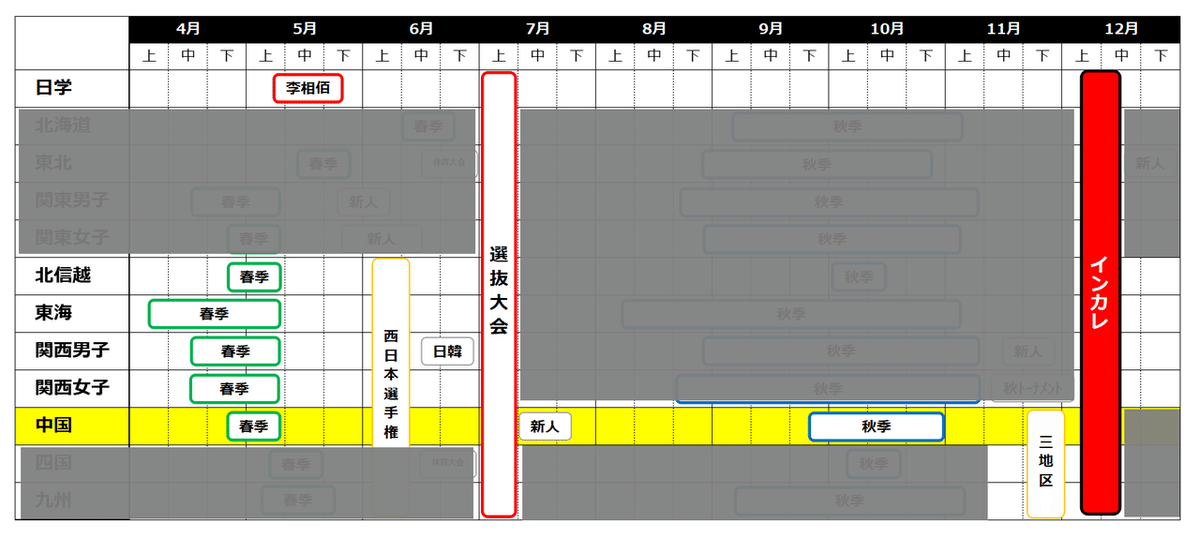

関西女子のスケジュールは男子とほぼ同じでオーソドックス。

その中で秋季リーグとインカレの間の期間に秋季トーナメントがあるのですが、一校からのエントリーチーム数に上限を設けず、普段は試合に出られない選手にも試合機会を与えられる大会となっています。関西女子は大学女子バスケには珍しく20名以上のチームが強豪チームに多く、この大会はそれらの選手が試合経験を積むための素晴らしい機会になっています。

また、1部リーグのレギュレーションにも近年変革がありました。説明しだすと長くなるので、気になる方は学連HPで変容を見比べてみて下さい。

さて、勝手な印象で恐縮ですが、関西女子学連のイメージは『強く、気高い』。関西女子には大学バスケの歴史の中でも、常に全国屈指の強豪チームが存在してきました。

大阪体育大に始まり、大阪薫英女子短期大、樟蔭東女子短期大、武庫川女子大、そして大阪人間科学大…その中でも樟蔭東と大体大はインカレでも優勝経験があります。それらに加え奈良学園大に天理大、関西学院大などの実力あるチームに、園田学園女子大や流通科学大、大阪産業大などが次の時代を担うべく力をつけてきています。

また、関西女子では多くの女性の指導者が活躍している点にも注目していただきたいです。

⑩中国学生バスケットボール連盟

【リンク/中国学連HP】

中国5県を束ねる中国学連、ここに来るとまたガクンと加盟校数が減ります。鳥取には2020年現在、女子の学連所属校が一つもありません。そもそも鳥取と島根は現在、都道府県別大学数ワースト2と3です。(※出典リンク)

また学連HP内には、なんと1999年からの大会結果が載っているのですが、徐々に加盟校数が減ってきているのがわかります。

中国は、大会毎でいい感じに持ち回り開催をしています。また、年間スケジュールの中で新人戦が7月中旬のテスト期間真っただ中にあるという、なかなかの鬼畜っぷりです。

力関係はというと、男子は広島国際学院大が2000年代までは強化をしていたため上位を占めていたのですが、その頃からそれ以外の上位の顔ぶれはさほど変わりません。近年は広島大と徳山大の二強時代が続いてきましたが、一昨年に環太平洋大が割って入り、去年からは岡山商科大が強化をし始め、さらに激しい戦いが予想されます。

女子は広島大の長期政権が続いていましたが、それも徐々に盤石ではなくなってきています。特に環太平洋大には中国全体の底上げの意味も込めて、注目していきたいです。前述のとおり、過去の記録が多く残されているので、詳しくはそちらをご覧ください。

学連内部は大人の世界なので、どこの組織にも一長一短はあります。

ただ、2年前に起こったコーチライセンス関連での没収試合の一件、そしておそらく恣意的にその該当する大会結果を掲載していないこと、私はとても残念に思います。

バスケ学連を紹介する上でこの一件と関東学連(日学)の横領事件の二件は、学連組織運営においてなぜそのような問題が起こったのかを皆さんに考えてもらう機会となるよう、あえてここに書かせていただきます。

⑪全四国大学バスケットボール連盟

【リンク/四国学連HP】

四国学連には全国で加盟校数が最も少なく、男女合わせても20校しかいません。

しかし都道府県別大学数で4県合わせて17校しかないことを考えると妥当な数字であり、ちなみにこの四国内の大学数17校というのは岡山県1県で保有する大学数と同じです。(※出典リンク)

つまり、四国は大会を開いてもとにかく試合数が少ない。男女合わせても土日あれば余裕で全トーナメントを回せてしまい、試合数も担保出来ないし対戦相手もマンネリ化、強化という面でかなり苦しい現状です。

選抜に関しても四国は中国と合同チーム、また全学連で唯一インカレ出場枠が男女1校ずつしかありません。

男子は松山大がここ最近はコンスタントに力を発揮しており、少し前だと愛媛大や香川大などがここ10年ほどの間にインカレ出場を果たしています。

女子も愛媛大・松山大が強豪なのですが、突然変異で沖縄から優良人材がなだれ込み、四国大や徳島文理大といった大学が上がってくることも。高校が強豪でお馴染みの聖カタリナ大は2004年までは女子大で強かったのですが、その後共学になると共に衰退しています。

四国は校数が少ない分、大人の指導者も少なく、学連運営が最も厳しい学連でもあります。これは顕在する問題の複雑性から来るものではなく、業務量に対する絶対的な人材不足です。

フルタイムの指導者も少なく、学校経営としてスポーツに特別力を入れようとする学校が少ないという御しがたい問題は、日本の高等教育機関に置けるスポーツ施策を考えさせられます。

あと、なぜ四国にだけ「全」がつくのか。

誰もその謎を解き明かすことが出来ず、今日に至っています。

⑫九州大学バスケットボール連盟

【リンク/九州学連HP】

最後にご紹介する九州学連は関東と同じく、8つの県をまたぐ大きな組織です。

全国の中でもバスケットボールが盛んな地域であり、特に福岡県は各アマチュアカテゴリで全国トップレベルのチームを有することはご存じかと思います。

スケジュールとしては春季大会が少し遅いかな、くらいですので、ここで満を持して『三地区大会』についてご紹介させていただきたいなと思います。

正式名称:三地区大学バスケットボール選手権大会(通称:三地区)

大会日程:11月末~12月初旬

前回会場:北九州市内 (九州→中国→四国の持ち回り開催)

参加大学:中国・四国・九州学連所属校からオープンで参加可能

大会開催:55回

過去大会リンク:第55回、第54回、第53回、第52回、第51回、第50回、第49回

認知度のわりになんと55回も開催されているというから驚きです。

中国・四国・九州の三つの学連が持ち回りで開催する、その名の通り3地区からの完全オープン参加の大会です。インカレ直前で行われているというのもあり、卒業前の4年生や新入生、またインカレを逃した新チームの腕試しの大会という位置づけで行われています。

以前の記事でもお伝えした通り、他地区との真剣勝負の場が機会が少ない大学バスケにおいては、貴重な公式戦と言えます。

さて、九州の話に戻りましょう。

2000年代まで名将清水信行監督が率いた鹿屋体育大学が男女共に九州の大学バスケを引っ張って来ましたが、名伯楽が勇退されてからは各大学の個性がぶつかり合い、毎年リーグ戦で手に汗握る熱戦が繰り広げられています。

男子では東海大九州に福岡大、九州産業大、日本経済大、そして昨年覇者の九州共立大などが中心となり、東海・関西、そして関東を倒すべく切磋琢磨しています。

女子は前述した2校の他、西南学院大に東海大九州、福岡教育大などが上位に座します。

ちなみに日本経済大は福岡第一高校と同じ系列校で、関西の神戸医療福祉大もこれにあたります。

九州の特徴としては国立大学で指導者のいないチームでも、学生のみで運営して素晴らしい結果を収めるチームがいること、また指導者同士での交友関係が深く、選抜大会とは別でトップ選手のトレーニングキャンプを行ったりと大学を超えた強化を勢力的に行うなど、学連一丸で機運情勢と激しい競争が生まれています。

~終わりに~

拙い文章でしたが、全学連紹介させていただきました。

毎学連書くごとに『…あれ、俺何書いてたっけ?』と迷走しながらなんとか書き終え、終いにはあまり達成感もないのですが、自分がやってきた事のマイルストーンとしても書き残しておきたかったので、その点においては満足しています。

なんせ自分で読み返して見ても、誰に需要があるのかわからない内容というね…苦笑

ひとまずはこれで一区切りでございます。

ご拝読頂いた皆様、ありがとうございます。

※文中の画像や数値等は筆者の独自調べによるものであり、実際と異なる場合がごさいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?