教職大学院の学びの日々 5 邪魔しているのは自分の考えの巻

今日は適応課題について書きます。

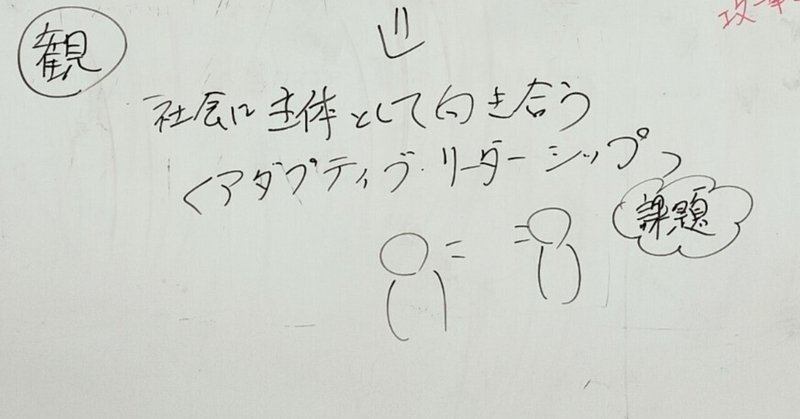

適応課題とは

適応課題とは、自分や組織の価値観や考え方に根ざしており、そのままの価値観では対応が難しいような課題のことです。

自分から行動していますか?

今日の先生は、実務家教員で高校の先生と管理職を務めてきた方です。

3時間の講義でしたが、「あなたは自分から変わる気はあるの?」と問われているように思いました。

職場の課題を解決しようと思っても、実は自分(の言動や考え方)が問題を生み出す原因だった…。みたいなことは少なくないです。

僕は、やりたいことが発生するととりあえず一人で突っ走り始めて、あとから回収を全力で周りにやってもらう、というなんとも凄い働き方をしてきたように思います。

それでも、「いっぱいチャレンジしてすごいですね!」みたいなことを言われると舞い上がっちゃうんです。

「少し進んで、一回立ち止まって、ちょっと話してまた一歩。」

これくらいの積み重ねがなんだかんだみんなやりやすいのかもしれません。

協力して解決することをどう育てるか

ところで、学部生に問題解決的な力が日本は弱いようです。

とデータを見せると「だって学校でやってこなかったもん。」と返ってくるそうです。

問題解決ってそもそもどうやるのか。

学校現場では、自分たちで問題を生み出している気がします。

必死に表層にある問題の解決にアプローチして、

問題を解決する力が育ち、

(真の課題は何かを疑うこともなく、)

立派な正解生成マシーンの出来上がり。

先生も子どもも与えられた(自分で生み出した)課題を解くだけじゃなく、

「そもそもなんでうまくいかないのか?」を問い直せる力を育成することが求められているんだろうと感じてます。

また読んでいただけると嬉しいです😊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?