その免震タワマン、長周期地震動は大丈夫か

※まず最初に、私は建築学科出身でもなければ、建築会社にも不動産会社にも勤めておりません。情報学科出身の文系就職、四則演算以外の知識を捨てたズブの素人がネット等で情報収集してみて、こういうことなのかな?と思ったことを書き連ねたnoteになります。

内容がクソミソに間違っている可能性も多分にありますので、十分ご注意ください。がりべんはこの程度の考えでタワマン買ってるんだ、程度にみていただければ幸いです。※

東日本大震災のときに、大阪の「さきしまコスモタワー」が大揺れしてエレベーターは止まるわ天井は落下するわで偉いことになったそうです。

これは、いわゆる長周期地震動。

音が分かりやすいですが、周期が長い=周波数が低い=低音のドンドン音って、壁をすり抜けて抑えづらいですよね。

地震でも、長周期の動きは減衰されず、遠くまで届きやすいです。

1.固有周期

建物を含めた物体は、固有周期を持っています。

固有周期というのは、その建物を自然に揺らしたときの周期のようなもの。学校で「紐に重りを付けてブランブランと揺らすと、その揺れ方は勢いをつけてもゆっくり揺らしても、同じ周期でユラユラ揺れる」のを習ったと思いますが、アレです。

この固有周期と同じ周波数の波が来ると、ある特定の建物だけ共振して大きく揺れてしまうことがあります。短周期で戸建の固有周期に近い地震の周波数成分をキラーパルスとか言われていますよね。こういうの、如何に格好いい名前をつけるかが大事だと思います。共振誘発特定周波数だと格好悪い。何の話でしたっけ。

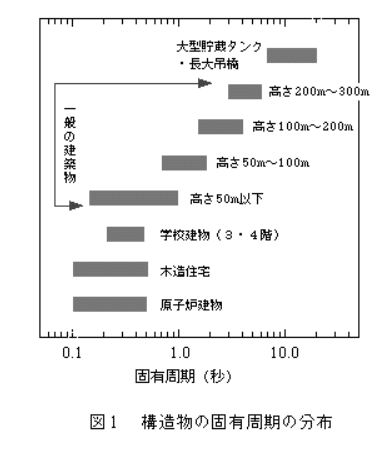

で、この固有周期と建物サイズの関係を表したものが以下の図です

出典:公益社団法人 日本地震学会(https://www.zisin.jp/publications/document02_03.html)

見ていただけると分かりますが、戸建住宅や高さ45m前後の板状マンションの固有周期は1秒以下になっています。いわゆる短周期で揺れやすいということです。

逆に、高さ100m超のタワーマンションは固有周期が3-4秒程度のところに位置しています。高さの低い建築物よりもタワマンの方が固有周期が長いわけです。

また、免震装置は建物の固有周期を延ばすことによって地震の揺れを逃しています。

要するに、タワーマンション、免震マンションは固有周期が長い。なので、一般的な短周期の地震で潰れることはない(キラーパルスで建物がやられるということはまずない)けれど、長周期地震動で共振しちゃって大変かも!というのがこの手のネタです。

2.タワーマンションは大丈夫なのか

じゃあ、タワーマンションは長周期地震動が来たときに大丈夫なのでしょうか。それを知るためには、そもそもタワーマンションがどうやって耐震性能を確保しているかを知る必要があります。

高さ60m以上の超高層建築物は、耐震性能について大臣認定を受けています。この大臣認定は、ざっくり言うと「ある特定の地震がきたときに、どのように揺れるかを解析し(時刻歴応答解析)、建物の歪み(層間変位)が一定以下に収まっていることを、利害関係者ではない、第三者が確認」して得られます。

「ある特定の地震」はどうやって選ぶのでしょうか。

詳しいことは分からないのでここを見てください。エルセントロで1940年に起きた地震、タフトで1952年に起きた地震、八戸で1968年に起きた地震の観測波等が使われています。

http://cera.world.coocan.jp/sakusaku/3-tema.pdf

これだけでは不十分だよねということで、2000年以降は平成12年建設省告示第1461号で告示された方法で地震波を増幅した「告示波」を設計用入力波としているようです。

告示波では、表層地盤増幅率も考慮しています。ので、かなり厳しめ(大地震)の波を評価しています。

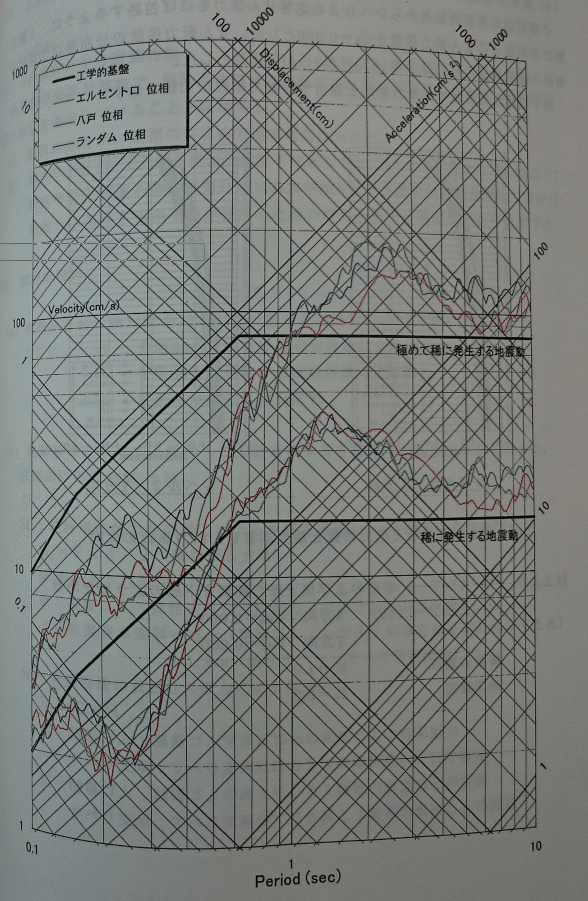

じゃあ、実際にどういう入力波を使って評価しているのかというのが以下の表(出典:某タワマンAの大臣認定資料)

みていただければ分かりますが、周期(Period)が1~10秒のところの速度、加速度ともにかなり大きな地震波を想定しています。つまり、元々長周期地震動を想定して耐震確認を行っているということです。今世紀に入ってから設計が行われた大規模タワマンの大半で、同様の耐震確認が行われていますので、世の中のタワーマンションの大半(今世紀に入ってからタワマンは一般的なものとなりました)は長周期地震動を考慮した設計となっていると言えると思います。

3.それでは、なぜ長周期地震動が今また騒がれ始めたのか

元々長周期地震動は(少なくとも20年前からは)かなり考慮に入れられていた、なのに今になって改めて注目された理由は何でしょうか。

これは、東日本大震災での長周期地震動をみて「あれ?これ南海トラフで起きたらやばくね?」と思ったのか、内閣府・国交省で検討・発表された「南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告(平成27年12月17日)」がきっかけだったのじゃないかと思います。

この検討では、ざっくり言うと、南海トラフ地震の最悪パターンでの地震波の長期周期成分が、従来の告示波での想定よりも大きいかどうかを評価したと理解しています。

その結果は以下の通りです。(出典:国土交通省 既存の超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動対策 リーフレット:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001310495.pdf)

図のとおり、静岡地域、中京地域、大阪地域では、従来の想定を上回る確率が高くなっている地域があります(赤色エリア、青色エリア)。これらの地域の、特に青色のエリアは、超高層建築物や免震タワマンは長周期地震動によって想定外のダメージを受ける可能性があります。

とは言え、2017年4月以降は大臣認定の運用が強化されていますので、青色、赤色の地域でも、それ以降に設計されたタワマンは対策済だと思います。ですが、大臣認定運用強化前に設計された物件では注意が必要だと思います(大阪の某免震タワーマンションで一時期話題になっていましたね)。

首都圏は?

それでは、首都圏はどうでしょうか。上の図にもあるように、全てのエリアは緑色になっています。この緑色のエリアは、「南海トラフ地震の長周期成分が従来の告示波の長周期成分の大きさ以下となっているエリア」です。

そのため、緑色のエリアは「建設時に告示波の検討を行っている場合は対象外」と明記されています。

つまり、首都圏の場合には、2000年以降に設計されたタワマン、免震タワマンは現時点ではその想定を超える長周期地震動は想定されていないということです。

4.結論

免震タワーマンションの長周期地震動影響はどう考えたら良いのでしょうか。私は、少なくとも今得られている知見の範囲においては、

・首都圏の免震タワマンは、特に2000年以降に設計されたものは設計時に想定されている。

・静岡、中京、大阪地域の免震タワマンも、2017年4月以降に設計されたものは想定の範囲内。それ以前のものは注意を要する。

かなと考えています。

ただ、明日にも起きるかも知れないと言われている南海トラフ地震、起きる起きる言われている間に阪神大震災が起き、十勝沖地震が起き、新潟県中越沖地震が起き、東日本大震災が起き、熊本地震が起きましたが、この間微動だにしませんでしたね。