Youtubeチャンネル「オンラインファシリテーターの実験室」https://www.youtube.com/channel/UCC21aPYGrlO7DtOZAwiArTw/ …

- 運営しているクリエイター

#ファシリテーション

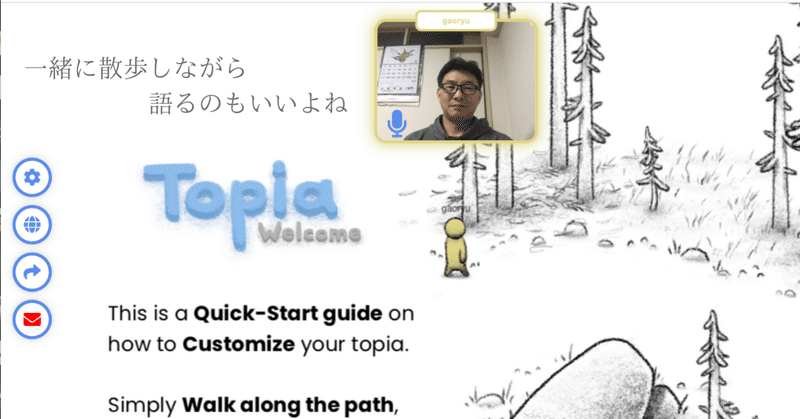

【オンラインファシリテーターの実験室 Vol.26】オンラインイベントはRPGゲーム化の時代!? Gather townで可能になる場づくりのコツ

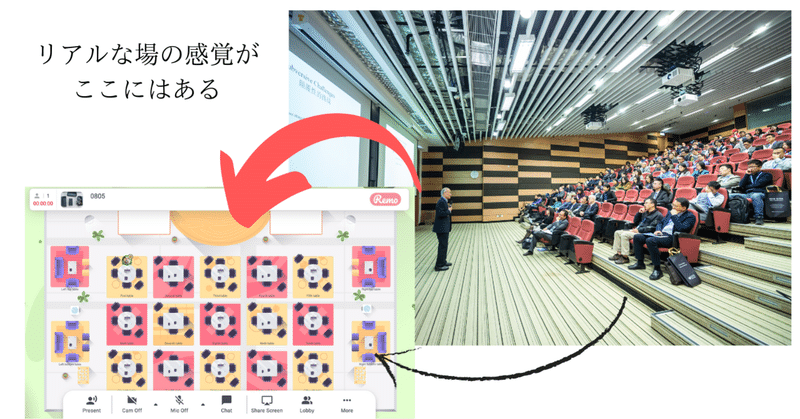

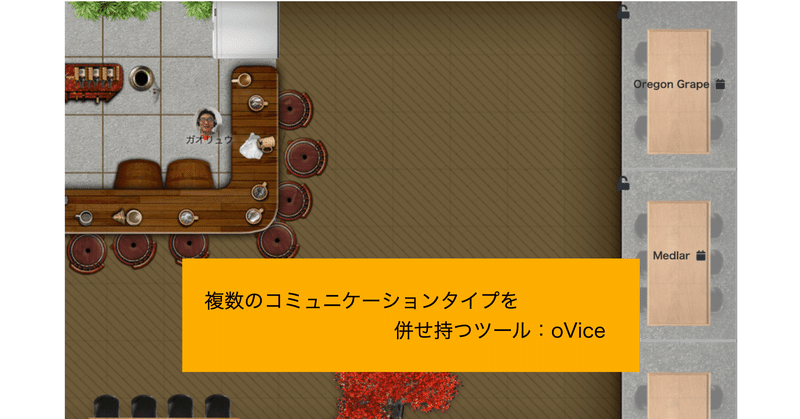

こちらはYoutubeのオンラインファシリテーターの実験室連動ブログです。 ZoomやMeet、Teamsといったオンラインツールは顔と顔を突き合わせる対面型のコミュニケーションで、SpatiaChatやoViceの用にアイコンでの位置関係で音の距離が変わる空間型のコミュニケーションとは使い方が大きく変わります。 そんな中、空間型のコミュニケーションが取れるツールで一昔前のRPGのような画面で、動きもマウスではなくてカーソルキーというある意味直感的な操作がファシリテーター

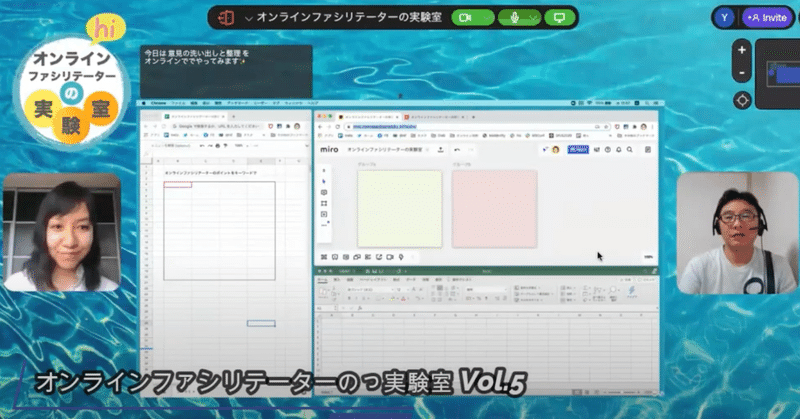

【オンラインファシリテーターの実験室 Vol.23】気軽にイベントを開くなら!? Clubhouseでイベント作成→内容を配信してみた

こちらはオンラインファシリテーターの実験室の連動ブログです。 Android版も始まっているClubhouseですが、オンラインの場は体感してみるのが一番早いということで、実際にイベントを立ち上げてみるところからやってみました。そして今回はそのまま配信している感じを実況的に全収録です。私、ガオリュウ の赤裸々な過去が明らかにw 操作はもちろんスマホ(iPad)の画面で行いましたが、企画自体はPCでの画面で編集していたので、実験室的な感じで両方表示しながら二人での配信を行う