誰のために片付けるのか

片付けが下手な人は、お母さんがきれい好きって言う人、意外に多いですよね。

かくいう私もそう。ガミガミ言われるんだけど、結局親が我慢できなくて、最後はやってくれちゃうっていうか。でも、それは「きれい好き」な人のやり方だから、「片付けられない女」は同じようにはできないんです。再現性を生まない教え方って、不毛だと思う。自立できない。自分にあったやり方を見つけられないまま大人になっちゃったってことだと思う。

もう一つ、「叱られないため」が片付ける目的になってしまうのも弊害。「誰のためにやるのか」という点は大切だと最近つくづく思う。私は自分の仕事がスムーズに運ぶために部屋を片付けたいの。それが実現できなければ、人が見ていくらきれいでも私のためのお片付けじゃない。「乱雑はダメ」だけでは、片付けられない女は「見えるところだけ」物を取り去り、あとは一時的に全部押し入れに入れる、ということになっちゃうんですよ。

今介護の現場では、「してあげる」から「できる環境を整える」へと考え方に変化しているそうです。何もかも「してあげる」では、残された能力を発揮できる余地がなくなり、状態が改善されないことが多いから。こういう考え方、リハビリでは昔からあります。「そんなことさせちゃかわいそう」は逆効果で、できるだけ体を動かすように、ということですね。

片付けにも同じことが言えるかもしれません。

つまり「やりやすくする」「片付けるときのハードルを低くする」ということ。

特に片付けって、「どこから手をつけていいか分からない」状態ではどうにもならないんですよね。ある程度片付くと、「あ、ここも」「あ、これも」と片付けるものが見えてくる。

ということで、介護と同じく

「片付けやすい環境を整える」工夫をすればいい!

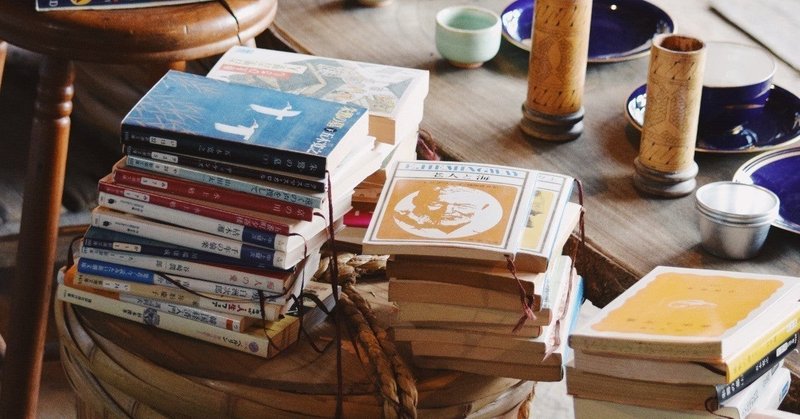

どういう環境にすればいいのか、だれかカリスマ片付け師的な人についてもらうのが一番いいのかもしれませんが、そういう知り合いがいないし、プロに頼むとお金がかかりそうだし、とりあえず、「片付け本」を読んで、自分で考えることにしました。

カリスマのやり方もいろいろあって、どれが自分に合っているかは、やっぱり実践してみないとわからない。合っているものは、楽に続けられたり、リバウンドしにくかったりするっていうのは、ダイエットと同じですね。

とにかく、自分のために、自分で考える。そしてやってみる。

これは大切なことだと思った。人がどんなに「簡単」「たった5分」と言っても、

その5分が死ぬほど苦痛だったら、やっぱりやらなくなっちゃうんですよ。

私は、今回自分でいろいろやってみて、

「あ、これをクリアすると、後が楽になる」

「努力した量に比べて、きれいになる実感が大きい」

というポイントを、いくつか見つけました。

それは次回に。

1冊の本を書くためには長い時間が必要です。他の単発の仕事を入れずに頑張ることも考えなければなりません。よろしければ、サポートをお願いいたします。