20210304_#002 若い建築士に知ってほしい経済の話

最近では建築の枠を飛び越えて、経済の話に興味を持つようになりました。

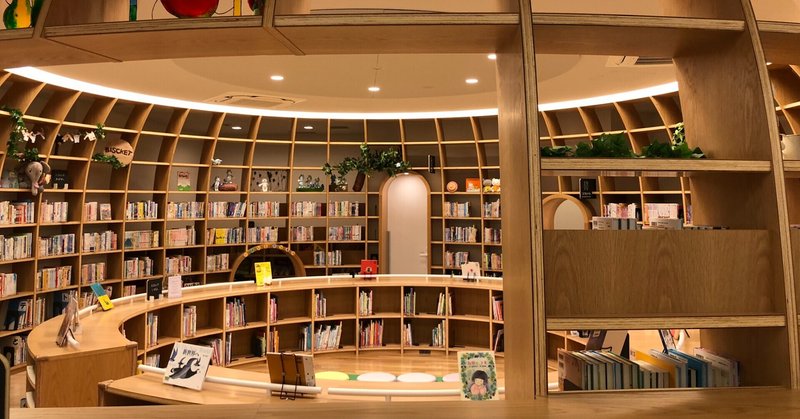

建築以外にも様々な本を読んで、いろんな知識を得ています。

自分たちの未来はどうなるのか考えたことがありますか?

経済について知れば知るほど危機感を感じて身震いする思いです。

建築ばっかりやっていてはいけないなと。建築は安泰ではない。

それだと時代に取り残されてしまいます。今この記事を読んでくれているあなたが若いならばなおさら。

何のお金がどう回っているのか、働くということを通して労働市場がどうなっているのか、きちんと知っておいて自分の人生や仕事を守っていく意識を持つ必要があります。そう思いませんか?

今回の記事ではブックレビューとして、「日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門」について簡単に内容をピックアップして紹介していこうと思います。

今後も読んでみてためになった本は、若い皆さんに向けて学びをどんどんシェアしていこうと思いますのでお楽しみに〜

【今日の選書】

日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門

著者 藤沢数希

では最初は「分かりやすいところから」ということで、いきなり第2章を見ていきましょう。

第2章 小一時間でわかる経済学の基礎知識

■経済学の1番の目的は、貴重な資源を最適分配して社会を豊かにすること

ここではまず経済学の目的が語られています。

投資のプロが激しく競争する自由な市場(株式市場)では安すぎもせず高すぎもしないところで物の価格が決まる。

これは、経済に精通したプロ同士の売り時・買い時とのせめぎ合いによって適切な価格調整が行われるからで、

需要と供給を価格という1つのパラメータでバランスさせるマーケットメカニズムが働いていること

これが経済学の最も重要なポイントになる。

こうやって決まった価格は実は社会的にものすごく重要な意味を持つもので、本来であれば株式市場の自由な競争により人々に必要な会社が生き残りそうでない会社が淘汰される。

これは資本、つまりお金という国民の貴重な資源を、国民の幸せのためにより効率的に使える社会にどんどん配分していく仕組み

と言えるもので、

自由な競争市場というのは、資本や労働力などの国民にとってかけがえのない資源を国民全体をより豊かにするために最適配分し、時代によって何が最適配分なのかはどんどん変わっていく。

■労働市場と解雇規制

ここでは、日本の労働市場の問題点について提起されています。

日本の労働市場は様々な法規制によって資源配分が失敗している典型的な例で、会社側が正社員を解雇できないために社会全体の経済の成長を阻んでいて、

そのことによって市場原理がうまく働いていないから、労働力という重要な資源がうまく社会に配分されない。つまりマーケットメカニズムが働いていない状態になっていると。

日本における重大な格差は、規制緩和や市場原理が原因だとよく言われているが、そうではなく大企業の中高年正社員や公務員と若年層の非正規社員との格差で、これは市場原理が働かないから引き起こされていて、

マーケットメカニズムから見れば極めて当然の同一労働同一賃金ということが日本の労働市場では実現していない。

正社員があまりにも法律で保護されているので経営者はだめな正社員の給料減らすこともクビにすることもできない。

そのしわ寄せが派遣社員のような非正規労働者や採用数が大幅に減らされている新卒の学生に全て押し付けられてしまっている。

経済学的には景気が悪くなったら解雇できると言うオプションを会社に与えている派遣社員がその分他の解雇できない正社員よりも高い給料もらうのがまともな姿。

仕事がなくなってもクビにできない正社員は、その分普段から給料安く抑えておかなければいけない。

雇用規制が法律的にも社会的にもますます厳しくなる状況では、会社は正社員の採用にものすごく慎重になるので、今いる少数の正社員で仕事回すことになり、日本は忙しすぎて死にそうな正社員と貧しくて死にそうな失業者に2分されていく。

正社員も含めて日本の雇用を流動化させることが極めて大切で、仕事がない人にずっと給料を払い続けさせるような社会保障の責任を民間企業に負わせるべきではない。

そんなことをしていては、グローバル経済の中での競争に勝てない。

失業保険や職業訓練などのセーフティーネットを作るのは、企業の仕事ではなく国がやるべきこと

スペインやフランスのように解雇規制が厳しい国では、若年層の失業率が常に20%を超えている。

厳しい解雇規制というのは実は新卒の学生に1番不利な仕組み

労働市場が硬直していると若者が社会人として必要なスキルを学ぶ機会もなくしてしまうので、生涯を通して単純労働しかできない人を社会にたくさん生み出してしまう。

社会全体としても、衰退産業にいつまでも労働者が残り成長していく産業に労働力を移動させることができないので経済全体で見れば大きなマイナス。

そして考える・・・

「今の時代のマーケットメカニズム的に時代に求められる最適配分は何か」、まずはそういった目で社会や自分の職業、そして様々な情報を見ていく意識を自分が持たなければならないですね。

本来これからの日本ではどういった産業が伸びていくべきなのか、どういった産業が淘汰される可能性を持っているのか、自分で考える力をつけたいところです。

労働市場と解雇規制の部分の最後の話で、私はハンコ文化を思い浮かべてしまいましたが。。。

とにかく、地方創生について学んでいるときにも思うんですが、日本では既得権益を保持する人に向けた保護や方策があまりにぶ厚く、それが様々な成長を阻んでいるような気がしています。

いかにも政治的なおじさん文化で、これまた最近話題になっていたオリンピック諧調問題でも垣間見えた問題と根っこは同じように思います。

政治は多数決なので、単にどこを支持すればといった表面的な話でなく、人口構成や産業構成など様々なジレンマは抱えていますがまずは知ることからだよね。

ということで、今日のレビューはここまで。

サポートありがとうございます!いただいたサポートは、良記事を執筆するためのリサーチや受験生へのヒアリング、書籍等に使わせていただきます。応援よろしくお願いします。