太田三郎と『ハガキ文学』の関わり:補説

さて、これまで調べつつ、太田三郎が雑誌『ハガキ文学』とどのように関わりがあったかを記してきた。

調べるうちに、新しいことがわかってきた。補説として記しておくことにする。

懸賞絵葉書当選

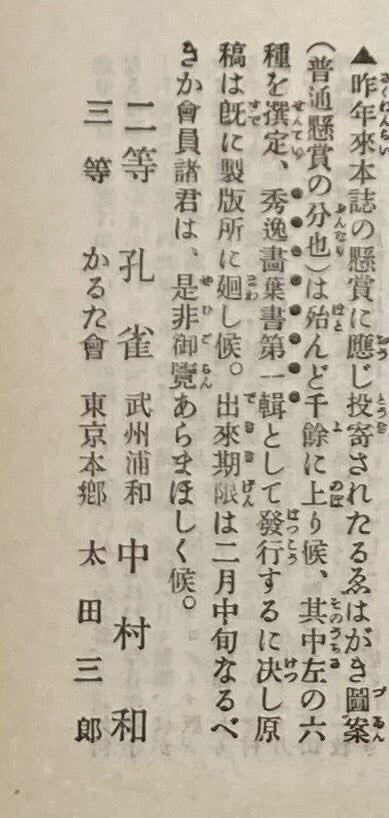

『ハガキ文学』第2巻第2号、(明治38年2月1日発行)の「社告」には、明治37年から投稿された絵葉書図案約千余点の中から優秀作を6作を選び、当選作が発表されている。

文字を起こすと、次のようになる。

▲昨年来本誌の懸賞に応じ投寄されたるゑはがき図案(普通懸賞の分也)は殆んど千餘に上り候、其中左の六種を撰定、秀逸画葉書第一輯として発行するに決し原

稿は既に製版所に廻し候。出来期限は二月中旬なるべきか会員諸君は、是非御覧あらまほしく候。

二等 孔雀 武州浦和 中村和

三等 かるた会 東京本郷 太田三郎

次の頁には、四等4名が発表されており、受賞者は全6名となる。

応募した「かるた会」の図案の受賞がきっかけとなって、太田と『ハガキ文学』編集部の関わりが生まれた。

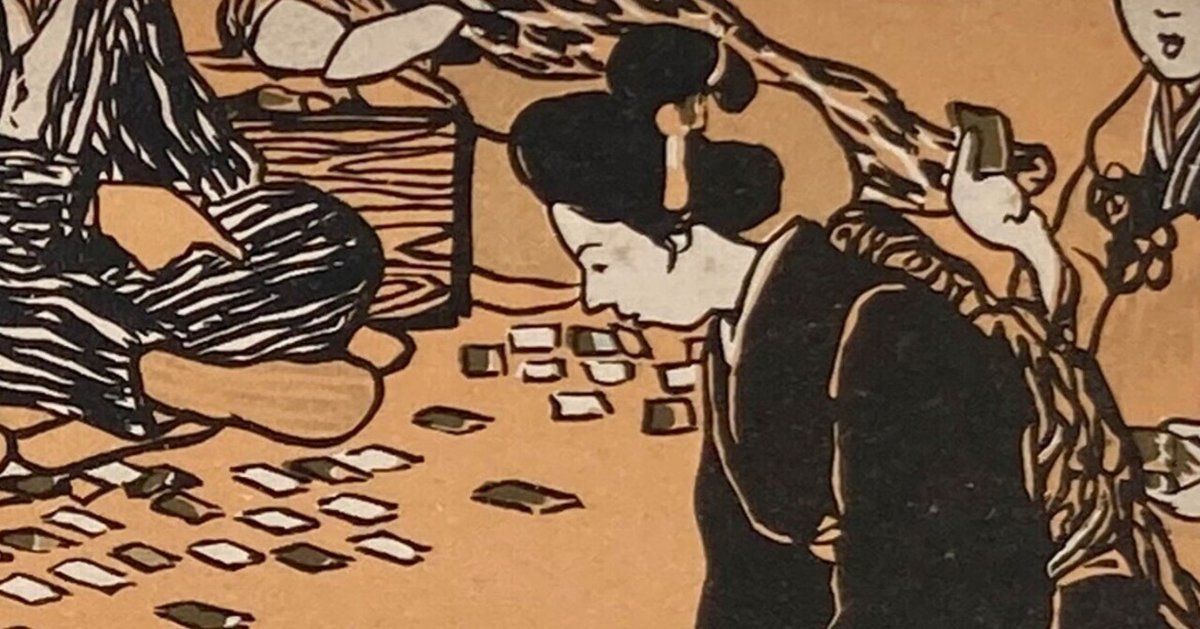

受賞した《かるた会》はこの絵葉書ではないかと思われる。

太田らしい描線であるが、正月風景としてかるた会をとりあげたものだろうか。

おもしろいのは、中央上部の火鉢のところ。白足袋の足の裏を火鉢の縁にのせている人物が横になっているのだろうか。

画面が見切れているので、よくわからない。

見切れた構図を意識的に採用することで、焦点は右手前の女性にあることが分かる。子どもに混じってかるたをするうち熱が入ってきたお母さん、という見立ても可能かもしれない。

この絵葉書は大阪在住の人がイタリア、ベニスの人に送ろうとしたものである。切手が貼ってないので、結局出さなかったことが分かる。

図柄の下には、「I hope exching of picture card」と記してある。

exchingは、exchanging(交換する)の書き間違いだろう。

海外の人に絵葉書交換希望の絵葉書を出そうとして、なぜか出さなかったのでる。

裏面の最下部には小さな文字で、「日本葉書会発行 博文館発売 東京三間石版」と印刷されている。

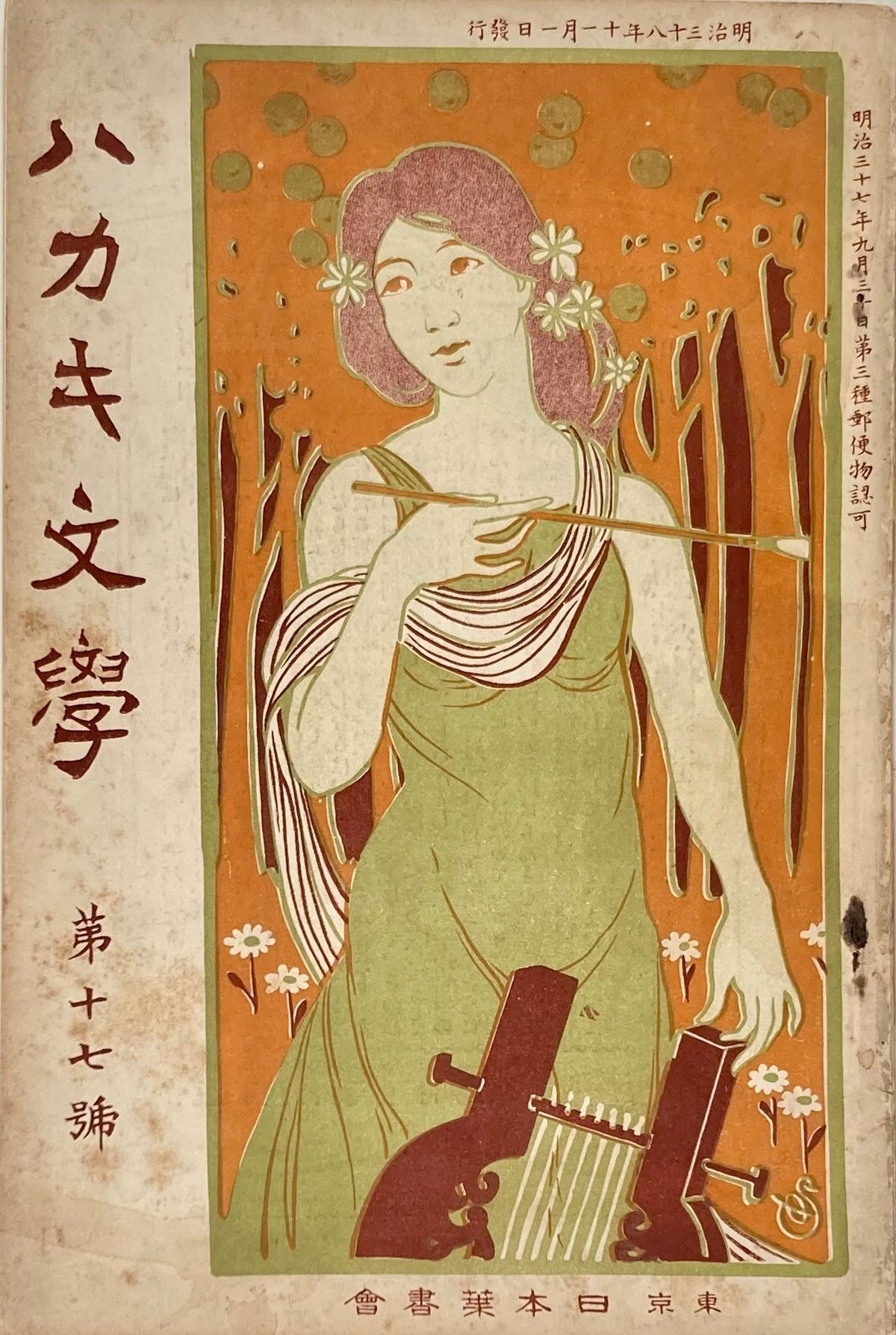

『ハガキ文学』第2巻第16号(明治38年11月1日発行)

『ハガキ文学』第2巻第16号(明治38年11月1日発行)の「社告」は、創刊1年を経過して、次のように誌面刷新について説明している。

見よ! 本誌の大飛躍を!

本誌生れてより既に一ヶ年、其間短しとせざるも、未だ以て愛読者諸君の希望を満足せしむる能はざるは、深く遺憾とする所なり、幸にして諸の寛君厚なる、其美を容れて其醜を捨てず、以て今日あるを致せり、本誌は何を以て能く諸君の厚情に酬ゆるを得べきか、今より益々材料を精選して 、 拮据経営聊か以て報ずる所あらんのみ、即ち三十九年数行の本誌には次の如き改良を加へて 大飛躍を試みんとす。

○表紙は当代洋画界の泰斗、和田英作、藤島武二、満谷國四郎、岡田三郎助の四氏交々其才筆を揮ひ

○口絵は従来掲載せし泰西名画は、写真版なりし為時に原画の真趣を伝へ得ざるの憾なきに非りしを以てコロタイプ版に改め益々泰西藝苑の精華を紹介するに務め、且つ白馬会太平洋画会等の俊才の筆に成りたる、清新にして雅健なる絵画の石版極彩色口絵を増加す。

○巻頭欄画は百尺竿頭更に一歩を進めて、彩色数度刷とし、本誌の太田三郎氏が経営苦心の作を載せ

○数十の挿画は写真版に木版に、益々振て内外画家の絵画画稿スケツチ等の粋を集め、模範絵端書は愈々趣味深きものを掲げ

○紙数を増加して八十二頁となし諸名家の名篇玉什はいふに及ばず、外国の新刊雑誌新聞等より、趣味ある談片及び記事を訳載して、誌上を飾る可く

○ハガキ文学欄も大に拡張して、盛に読者諸君の才筆に成れる歌文を掲載すべし。

一月以後の本誌が如何に雑誌界に嶄然頭角を顕す可きかは、乞ふ発行の日を待ちて之を見られよ。

「諸の寛君厚なる」とあるのは、「諸君の寛厚なる」(みなさんがたいへん寛容で)の誤植だろう。

「欄画」とあるのは、扉絵を指しており、この号ではまだモノクロである。

この号の欄画は太田三郎が描いており、社告で、「本誌の太田三郎氏」とあるので、このときには、編集にかかわっていたことがわかる。

「社告」刷新の内容には、写真版(写真網版)の精度が悪く、コロタイプ版に変更するということが記されていて、写真版についての当時の評価がうかがえる。

明治の多くの雑誌をあたったわけではないが、コロタイプ版を使っている雑誌はそう多くないだろう。今見ても、モノクロではあるが、精度は高い。

またカラー印刷については、口絵に「石版極彩色口絵を増加す」とあり、多色木版よりも、多色石版を重視しようとしていたことが感じられる。

木版は版の彫刻というプロセスを必須とするが、石版ではその作業は必要ない。編集部にはコスト的に木版より石版を選ぶという意図があったのだろう。明治39年4月には彩色石版に強い精美堂が開業する。

しかし、口絵の木版は消滅せず、太田三郎は木版の口絵のシリーズを手がけていく。

資料を集めるうちに、壮年期に入って太田は内外を問わず、版画を収集していたことがわかった。たった2色になっても、口絵の木版を続けたところに太田の木版へのこだわりがあらわれている。

*竪琴と筆をもつ女性はミューズか。

【編集履歴】

2022/12/30 19:05 誤字修正、図版追加。

2022/12/30 19:11 脱字追加。

2022/12/31 13:07 英文の脱字補入。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?