付録の絵葉書

雑誌のおまけ

今回は、雑誌付録の絵葉書の石版印刷について紹介してみよう。

前にも書いたけれど、日露戦争(1904〜1905年)の時期に絵葉書ブームがあり、多くの絵葉書販売業者ができて、さまざまな絵葉書が販売された。

それだけでなく、雑誌に絵葉書がおまけとして綴じ込みでついている場合も多かった。付録の絵葉書がとりはずされずに残っていることは少ない。読者たちは、絵葉書を壁に貼って鑑賞し、また、ファン同士の通信に使うことが多かったためである。それで絵葉書の残っている雑誌の古書の値は高い。

付録絵葉書があった雑誌について、生田誠『日本の美術絵はがき1900⇀1935 明治生まれのレトロモダン』(2006年3月、淡交社)は次のように整理している。

美術絵はがきが付録についた主な雑誌としては、 金尾文淵堂の『小天地』、 春陽堂の 『新小説』、 博文館の 『女学世界』と 『中学世界』、 女子文壇社の 『女子文壇』 などが挙げられる。 初期の例としては1900 (明治33)年10月刊の『今世少年』第9号が有名だが、 『小天地』『新小説』 にも早い時期から付録絵はがきが1、2枚つけられていた。

粗末なものも多かったようだが、絵葉書専門雑誌『ハガキ文学』の付録絵葉書は、多色石版の複数回刷りの美しいものである。

大橋光吉

『ハガキ文学』を発行した大橋光吉は旧姓、森垣、兵庫県城崎郡五荘村の生まれ。故郷で小学校の訓導、大阪でウルユス薬局員を勤めたが、古本を買って出版に希望を見出し、薬局店主に博文館社主大橋佐平を紹介してもらい、1894年、20歳の時に上京した。

博文館に入って発送などを担当し、入営除隊後は、博文館系列の博愛堂薬店に勤務、1898年、大橋佐平の3女幸子と結婚し大橋姓を名乗った。

絵葉書に可能性を見出した大橋光吉は、1904年4月、日本葉書会を組織して、雑誌『ハガキ文学』を刊行する。大橋光吉は印刷を強化するために自己資金3万円を投じて、1906年4月、精美堂を開設した。彩色印刷に対応するためである。

『ハガキ文学』第4巻第13号

さて、おまけの絵葉書が残っている雑誌は『はがき文学』第4巻第13号(明治40年12月1日、日本葉書会)。

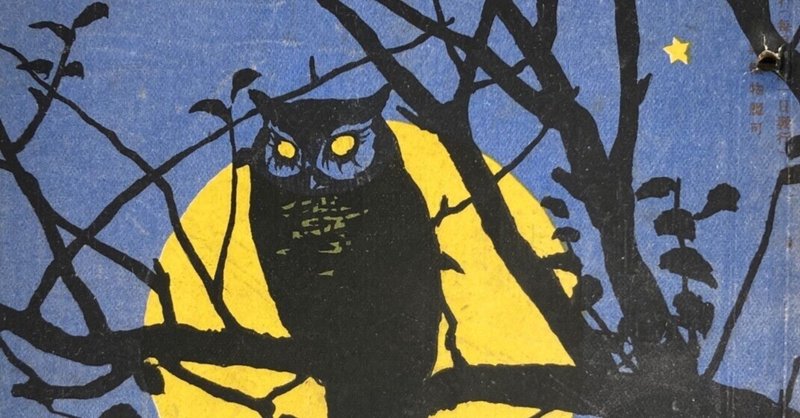

表紙画は、目次に「佐藤生巣案」とある。佐藤生巣は、太田三郎とともに『ハガキ文学』の挿絵など美術面で活躍した画家であるが、山田俊幸『アンティーク絵はがきの誘惑』(2007年6月26日、産經新聞出版)によると、生年不詳で1909年には亡くなっている。

表紙画の印刷は、木版の感触を再現した多色石版のように思われる。木越しの月というのは、よくある画題であるが、そこにミミズクを添えてあるのがおもしろい。

本多穆堂の付録絵葉書

さてこの号の付録絵葉書は本多穆堂の《こがらし》である。

まず綴じ込みの様子。

表紙を開けるとすぐ綴じ込まれている。

ミシン目は小さな丸い穴が空いている。

絵葉書だけを拡大してみる。

背景の色は少し褪せているが金である。馬を引く男の赤の衣とのコントラストが美しい。

また、轡につながる鼻革の水浅葱色が色彩のアクセントになっている。

構図の作り方もおもしろい。まるでマネのようだ。

太い輪郭線は、筆で描いたかすれを復元していて、伝統からの流れを意識しているようだが、ミュシャ風のジャポニスムに通うものがあるようにも感じられる。日本が西洋に影響を与えたジャポニスムが、日本に再帰したいわゆるジャポニスムの里帰り現象を読みとることも可能だ。

男の髭のあたり、白馬の顔、男の衣の裾は、重ね刷りによって、陰影のある奥行きが表現されるように工夫されている。

石版は平面的でおもしろくないと考えていたわたしの認識を改めてくれた1枚である。

作者の本多穆堂であるが、日本画家であること以外あまりよくわかっていない。

山田俊幸『アンティーク絵はがきの誘惑』(2007年6月26日、産經新聞出版)によると、1877年生まれで、没年がわからないという。

もともとは、日本画を志していた画家のようで、その経歴も、日本美術院系の「第十一回日本絵画協会・第六回日本美術院連合絵画共進会」(明治三十四年)、翌年の「美術研精会」に出品が見られる。三十八年七月には、若い美術家たちによって創刊された雑誌『LS』(「ライト・アンド・シェード」)にも参加している。この同人には、和田三造、野田九浦ら若い画家たちが集まり、いち早く、日露の戦役を外地で戦っている兵士を慰める募金のため、肉筆の恤兵絵葉書展覧会を催したりもした。

山田氏は、『LS』創刊号の「雑報」欄に、本多穆堂が報知新聞に入社したこと、絵葉書が中島松声堂から発売予定であることが記されているとも述べている。

国会図書館の次世代デジタルライブラリーで検索をかけてみると、『日本美術年鑑 第1巻(明治43年度)』(1911年、日本美術年鑑編纂部、画報社)が出てくる。見てみると、本多が上記引用にある美術研精会の創立メンバーであったことがわかる。

始め田中三省、森友直孝、鳥谷幡山、 本多穆堂の諸氏青年画家を糾合し技を練り、研究を盛んにせんことを期し、其年九月発会式を挙げ、翌春日本橋常盤木俱楽部に於て第一回の展覧会を開きて好評を博し、 会員多きを加ふ、乃ち則を定め、研究会を催ほし、漸次発達して遂に上野公園竹之台旧五号館に於て研精会大展覧会を開くの運びに至れり、爾来引き続き展覧会を開くこと都下に於て八回、地方に於て九回、研究会は既に五十余回を重ねたり、中ころ日露戦争の余響を受け、勢や振はざりしが、今や再び盛況に復せりと云ふ。

今回掲げた絵葉書を見てわかるように本多は画力がある画家であったが、専業画家としての自立は、展覧会、就中文展での入賞が必須のものであったのかもしれない。

明治40年代までは、絵葉書作家、挿絵画家として活動していることがわかる。大正期の記録が出てこないので、若くして亡くなっている可能性はあるだろう。

精美堂の画室

『大橋光吉翁伝』(1958年1月30日、浜田徳太郎編、大橋芳雄発行)という書物があって、国会図書館デジタル・ライブラリーの個人送信資料としてみることができるが、古書で安く出ていたので購入した。以下の引用は架蔵の書籍によるものである。

先に書いたように、『ハガキ文学』を発行した大橋光吉は、彩色印刷に強い精美堂を興した。

即ち同所では主として石版、 コロタイプ版、木版、写真、網目版など、各種の美術印刷にそれぞれの特色を発揮したが、就中、彩色印刷に最も力をつくし、原画の筆勢と色彩を如実に再現するのを誇りとした。

『大橋光吉翁伝』には、精美堂関係者の証言が引用されていて、当時の印刷の状況を垣間見ることができる。

後に共同印刷の常務となった松本義保の1912年入社当時の回想には次のような一節がある。

自分は小さい時から、機械が好きだったので大きい印刷会社へ入りたく、卒業の時学校の世話で同窓の土谷清隆君と博文館印刷所へ入社したが、工場を見学させられた時色刷工場の方に、あこがれも出たしまた会社の都合もあったので、じきに精美堂の方へ廻されて毎日工場の機械成績表や受註伝票の控、同台帳記入などの仕事を命ぜられた。その当時の印刷工場は石版ロール六台、アルミ輪転機と称するもの(但し枚葉紙掛け) 二台、ハンド機十台位と活版四台の外に製版科の一部には原画を見て石版石へ反対に直かに描く画工が十人位居って「画室」と呼んでいた、また別の一室では原画の淡色やボカシの部分を、その頃は所謂プロセス製版もオフセット印刷も勿論無い時代なので百線スクリーン位の網目を銅板に機械彫りしたものから転写紙へ印刷してこれを原画の濃淡やボカシの程度によ って 、一重二重三重と何度もゴム抜きして転写の上硝酸ヤキして原版を作ったもので、今から思うと実に手もかゝるし気長な仕事をしていたものである。

この回想で興味深いのは、博文館印刷所と比較して精美堂は「色刷工場」と認識されていること、石版石に描画する画工が10人ほどいる「画室」があったとされていることである。

描画する場合は、画工が直接石の上に「反対に」描いたことがわかる。

この本には、明治末の精美堂の写真が掲載されているので、2枚を引用しておきたい。

まず、石版の原画を石に複製する画工たちがいた画室である。

「当時の画室(描写製版科) (明治45年頃)」

推測ではあるが、机の並びを見ていると、複製にも段階や分業があったようにも

思われる。

次は石版印刷の工場である。

「石版印刷工場 (明治45年頃)」

機械上部に立つのはまだ年若い労働者であるが、どのような役割をしていたのだろうか。

労働者にとって当たり前のことも、時代が変わり技術が変わると、わからなくなってしまう。職人や労働者の聞書をとっておくことは、産業史にとって大事なことであるが、そうした記録はとぼしいのが実情である。

*編集履歴

2022年9月10日 次世代ライブラリー→次世代デジタルライブラリーに修正。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?