『明星』の木版:中澤弘光《榛名湖》、杉浦非水《夏の日》

さて、久しぶりの更新である。

今回は、明治39年の『明星』から多色木版を紹介したい。

おまけに美しい多色石版も一枚紹介する。

1 オリジナル『明星』を集め始める

与謝野寛(鉄幹)が主宰で、東京新詩社の機関誌であった第一次『明星』は1900(明治33)年4月に創刊、5号までは新聞スタイルのタブロイド判、6号以降は四六倍判の雑誌スタイルとなり、1908年11月に通算100号で終刊となった。

与謝野晶子や山川登美子の新しい感性の短歌、石川啄木や北原白秋の象徴詩、上田敏の西欧の象徴詩の翻訳などが『明星』の誌面を飾った。

当初から、文学と美術の振興を編集方針の基軸としていたが、美術面の中心となるのは、多色木版である。

第1次『明星』ははやくに復刻版が刊行されていて、活字の中身については、オリジナルにこだわらなくとも、図書館等で確認することができる。

しかし、図版については、復刻版は写真複製であるため、オリジナルの感触は失われてしまう。

復刻版の木版画の複製のページを眺めていて、その味気なさを感じて、ぜひオリジナルを見てみたいと思ったのは、もう随分むかしのことである。

何度か書いたことだが、《日本の古本屋》のサイトができてまもない頃、『明星』を検索してみた。

当時は、集英社から『明星』という芸能界をあつかう雑誌が出ていて、検索すると、延々とそっちの『明星』が出てくる。

あきらめかけたとき、青森の古本屋さん出品のオリジナル『明星』1904(明治37)年の1月号がひっかかった。傷みが大きく切り取りもあるということであったが、注文した。2000円代の価格だったと思う。

到着した『明星』は、説明どおり傷みはあったが、エミール・オルリクの木版画《印度人と日本婦人》が掲載されていて、その版面の感触に感動した。

エミール・オルリク(1870-1932)はプラハの出身で、ウィーン分離派にも参加した版画家で、日本の木版画に関心を示し、1900~1901年、1911~1912年の二度、来日している。《印度人と日本婦人》は一度目の来日の際に制作した版木が残されていて、それから摺ったものであろうか。

それをきっかけに、古書でオリジナルの『明星』を見かけると購入して集めることにした。

復刻版が刊行されているため、オリジナルの価格はそんなに高くはなかった。ただ、山本鼎の自画自刻の木版《漁夫》が掲載されている号(1904年7月)は別格である。

2 明治39年の『明星』

多色木版が多いのは、明治37、38年の号であるが、明治38年12月に『明星』に掲載された木版画を集成した『明星画譜』が刊行された。

この『明星画譜』については、『ミュシャと日本、日本とオルリク』(2019年9月、国書刊行会)に図が出ている。

『明星画譜』に紹介されていない、明治39年の号に掲載された木版画はあまり知られていない。

過去記事で、和田英作の《ジブラルタル》を紹介した。

今回は、午歳第5号(明治39年5月)に掲載された2枚の木版画を紹介する。

表紙画 藤島武二

右側の4つの穴は、合本にしたときの綴じ穴であろう。合本を解いて1冊ずつ古書として販売されたのである。

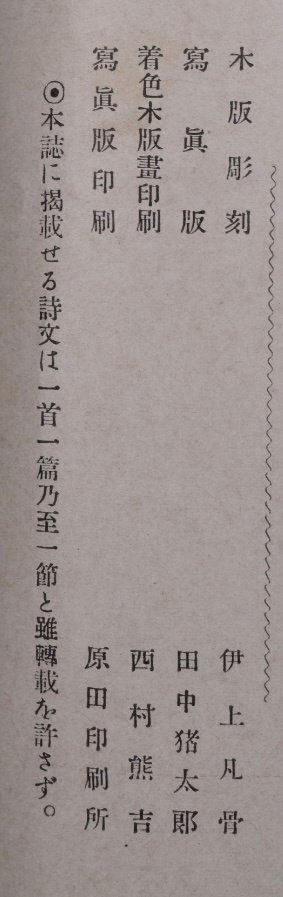

目次にあるように、木版彫刻は伊上凡骨、着色木版画印刷は西村熊吉である。

目次下段左端 *トリミングあり

3 中澤弘光《榛名湖》

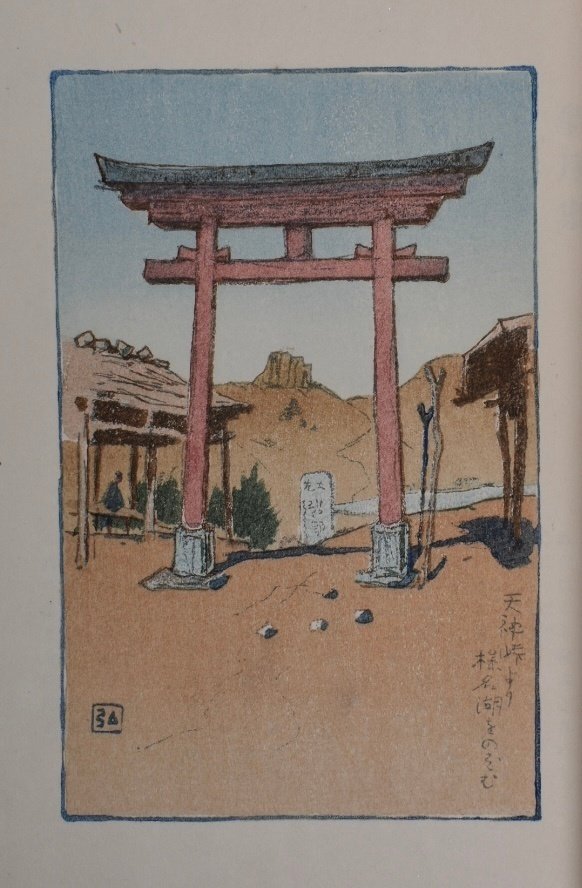

まず、中澤弘光《榛名湖》。

*トリミングあり

榛名湖は高崎市にある、榛名山の山頂の火口原湖。

画中に「天神峠より榛名湖をのぞむ」とある。

古い絵葉書を調べてみると、天神峠には鳥居があり、その向こうに榛名湖が見えるという構図のものがある。高台から湖を望む構図が多い。絵葉書では榛名湖が中心になっている。

中澤は絵葉書の構図をよく知っていて、そのまま、模倣するのはいやなので、湖ではなく、鳥居に焦点をしぼったのではないだろうか。湖は鳥居の右奥に少しだけ見える。

空や地表の色の深浅のつけかたが、西村熊吉の摺りの技術のあらわれである。

中澤弘光(1874ー1964)は、白馬会の一員で、東京美術学校の出身。文展、帝展の審査員をつとめた洋画家であるが、版画も制作している。風景版画に優れている。

4 杉浦非水《夏の日》

次は、杉浦非水の《夏の日》。日差しの中の、動物園のクジャクを描いている。

*トリミングあり

左下の「1906」の「0」が「非水」というサインになっている。

杉浦非水(1876-1965)は、本名朝武、松山に生まれ、東京美術学校を卒業、パリ万国博覧会から黒田清輝がもちかえったアール・ヌーボーの装飾デザインに触発されて、装飾美術の研究を志し、一時、三越の図案部に所属した。杉浦は近代日本の商業美術の礎を築いた人物である。

この木版画をみているとレイヤー(層)の重なりが明確に伝わってくる。

檻の奥の柵→クジャク→檻の手前の柵→木立→植栽というレイヤー(層)が、版の重なりによって表現されている。

クジャクの部分の拡大図をあげておこう。

2つの版画は、作者たちの個性を示している。中澤は写実的で、杉浦は装飾的である。

5 余談ー《みだれ髪歌がるた》

中澤と杉浦は親しかった。

中澤の回想「杉浦君と私」(1955年7月『短歌至上』158号)によれば、黒田清輝の家に居候として世話になっていたとき、杉浦に出会い、ふたりで与謝野晶子の『みだれ髪』を暗誦するほど読んで、好きな歌を選んで絵をつけて歌がるたをつくったという。

そのうちの4枚が、『明星』1904(明治37)年1月号に美しい多色石版印刷で掲載されている。

この号は、はじめに記したように、私が最初に入手したオリジナル『明星』であるが、そのときはこの《みだれ髪歌がるた》は切り取られていた。

後にこの石版が残っている同じ号を買い直した。

美しい多色石版印刷をご覧いただこう。

『明星』1904(明治37)年1月号

右2枚が「弘」のサインで中澤弘光、左2枚が「S」のサインで杉浦非水の作である。

かるたは、1901(明治34)年にできていたが、石版印刷の技術が整うまで時間がかかったのである。

中間トーンを出す工夫もあり、石版が木版に近づいていたことを実感していただけるだろう。

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?