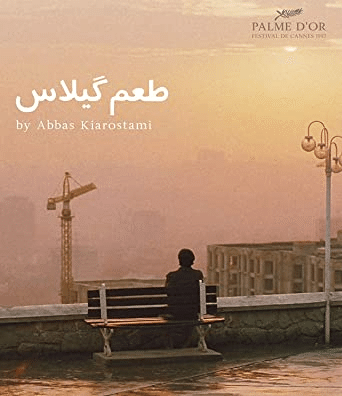

アッバス・キアロスタミ『桜桃の味』への応答

時々、言葉にすることが野暮に感じられることがあり、最近はそういったことが多くなってきたように感じる、言葉とは人間の意識の認識したものが実体化したものであり、意識されなくても、つまり意識の外のものとしてあってもいいではないかと。

毎回観た映画のことを調べ、映画の視聴される意味のレイヤーのものを考えたりするが、「桜桃の味 映画 ラスト」とサジェストに出てきて、気が滅入ってしまった、まるで映画が答え合わせのように感じられて、それをみることはとても怖く感じられた。

ともかく映画には、間違いなく前提となる知識が必要な作品と、別にそうでもない作品とがあるように思う。例えば、随分むかしのものや異国の映画の中に現れる習慣は、日常のコードを理解する必要があるように感じられる。

映画とはもちろん意識の芸術、もう少し言い方を変えれば人工の芸術ではあるのだけれども、それと同時に自然の芸術であることに気づかされる、いや自然の芸術であることを打ちだそうともしているように感じられた、それは予期していた意識のものとは異なるものが映し出されるということであって、自然の情緒を映し出したといった類の意味とは異なる。

私は随分鳥の鳴き声を熱心に聞いていた、転がる石の行き先を観ていた、土埃の舞い。桜桃の味 私はお酒を飲んでいたせいもあって、今になると映画がとてもよくみえていたように思える。第一人称の死を確かにするため、と言った臨床めいた分析話を聞く気にも、話すきにもなれなかった。

ヴィタリナにおける、視覚的、認知的に整備された暗闇について考えていた。スパイの妻における、本来、真っ暗闇であるはずの木箱の中の視覚的な明瞭さについても。映画にはそれぞれ認知のコードが敷かれており、そのコードの中でビジュアルが形作られる、と考えた時、桜桃の味における、穴の中のあの暗闇に、私は心を打たれた。その本来の自然の生みたいな穴を登場させても、何ら不自然ではない映像的なコードが生み出されていた。

彼らは鳥の声と、土山や埃、山の裏側へ消えていく車を録っていた、私にはそれがとてもあたりまえで自然に感じられたし、ただそのものとして見ていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?