ギターと仮面とコンストラクション/一九〇七年から一九一二年のピカソ

古谷利裕

1.立体の人、ピカソ

「アヴィニョンの娘たち」から、分析的キュビズム、パピエ・コレ、コンストラクション、総合的キュビズム、という時期の充実した作品群を見ると、それが一九〇六、七年からせいぜい十年くらいのことなのだということに驚く。これは常識的なことだが、この時期のピカソには二つの導きの糸があり、一方はセザンヌであり、もう一方はアフリカの彫刻だろう(勿論、同時代の、ブラックやマティスとのライバル関係も無視出来ないが)。そしてこの二つの導きの糸は決して混じり合うことがなく、そしてピカソは最終的にはセザンヌではなくアフリカ彫刻から多くを学んだのだと思う。というか、ピカソはアフリカ彫刻に教えられるようにして、自身の資質を発見したのだと言えるのではないだろうか。

アフリカ彫刻からの影響は、例えば「アヴィニヨンの娘たち」の女性の顔が仮面みたいだというような表面的なことだけではなく、パピエ・コレやコンストラクションにこそみられる。一方、セザンヌからの影響は、主に「アヴィニョンの娘たち」前後から分析的キュビズムの時代にかぎられていると言えるのではないか。思うに、ピカソはまず第一に立体の人であり、次いで線の人であり、けっして色彩の人ではない。実際、後世に与えた影響という意味で言えば、ピカソの最も偉大な作品は「ギター」をはじめとするコンストラクションの作品で、二十世紀後半の重要な前衛的彫刻(立体)作品の多くが、そこから生まれているとさえ言えるのではないか。

マッスに頼ることなく彫刻を成立させること。単一なもののプロボーションやムーブマンによってではなく、複数の異なる質の物による平面的なピース(素材)を構造的なズレをもって組み合わせることで空間をつくり、動かすこと。モチーフ(ギター)と作品との類似関係が、単純な類似によるのではなく、部分的な類似(つまり部分的にはまったく別の要素も侵入し得るから、「それ(ギター)」であることを匂わせつつも同時に「別のもの」へもずれ込んでゆく)であり、構造的な反転関係、隠喩的、換喩的、提喩的(つまり比喩的な)な関係であり、それらの異なる種類の関係がハイブリッド的に組み合わされたものであること。これらの点は、それ以前の伝統的な彫刻とはまったく異なっていて、ピカソにそれを可能にさせたものこそ、アフリカの彫刻(特に仮面)ではないか、というのが本稿の仮説である。

大阪の国立民俗学博物館で観て驚いたのが、アフリカの彫刻(特に仮面)には既に、二十世紀の前衛的彫刻作品にあることのほとんどがあるということだった。ピカソのコンストラクションとアフリカの仮面とは、形態として似ているのではなく、構造として似ている。

一方、キュビズム初期の、セザンヌを真似たようなスケッチを観ると、似ているからこそ、セザンヌとピカソの資質の違いがはっきりみてとれると思われる。セザンヌにとって黄土色と青の違いは色彩の違いなのだが、ピカソはそれを、どうしても明暗としてしか捉えられない。あるいは、セザンヌにとって絵画を構成する基本的な単位は筆触なのだが、ピカソにとってそれはパズルのピースのような「小さな形態」であり、そして線である。セザンヌにおいては、ほぼ同一のタッチの、色彩の差異と散らばりの偏差が動きを生み、形態や空間を生むのだが、ピカソの小さな形態や線は、既にそれとして偏りと動きという質を含んでいる。ほとんど線の登場しないセザンヌの絵で、辛うじて登場する線の何と緊張していることか(つまりセザンヌは線が異様に下手なのだ)。それに比べピカソの線は自信に満ちている。

ピカソが最もセザンヌに近付いた(似ているということではなく、画面の組成が構造的に近いということ)分析的キュビズムの時代に、極端に色彩が抑制され、画面を成り立たせている基本的な要素が線と明暗であったことは、ピカソの資質からして正しい選択であったのだと思う(分析的キュビズムの達成は偉大なものではあるが、ここでピカソが自らの資質を強く抑制していることは間違いないと思われる)。だが、ここでピカソが、色彩をどうしても明暗としてしか使えないということは、ピカソが実は平面の人ではなく立体の人だということをこそ、示しているのではないか。ピカソにおいて明暗とは、光と影というより、前と後ろを表しているようにみえる。そして、線というものが基本的に空間のなかでの運動なのだとしたら、やはりピカソは立体の人だということになるように思う。

この時期に限らず、ピカソがたまにさらっとつくる彫刻作品は素晴らしいものが多く、基本的にピカソの空間把握力は、絵画よりも立体に向いているように思われる。彫刻では絵具が(色彩が)明暗によって濁ることがない(絵画作品では、ピカソの色彩はしばしば、あまりに不用意な感じで濁る。まあ、そんな細かいことは気にせず、ガンガンと画面を動かしてゆく力動感こそがピカソなのだが)。

そして、分析的キュビズムから総合的キュビズムへの移行、さらにパピエ・コレやコンストラクションの制作は、ピカソにとって自身の資質を取り戻すことであり、それはセザンヌからの決定的な離脱を意味している。それ以降のピカソは、一度もセザンヌ的であったことがないと言えるのではないか。それを可能にしたのがアフリカ彫刻であり、つまりそこでは、作品を構成する基本的な単位が既に独自の質を持つ「小さな形態」であることが大胆に肯定され、その形態をズレをもって組み合わせたり、部分的に類似によって組み合わせたり、比喩的な感触によって組み合わせたりすることが可能になる。それによってモチーフと作品との関係が非常に複雑になり、作品とモチーフとの距離の伸縮の操作がかなり自由なものとなる(小さな形態の一つ一つがそれ自体としてもつのはガラクタのような「ちょっとした性質」であって、それは組み合わされることではじめて表現としての強度を得るのだ)。

これは、セザンヌにとってモチーフ(自然)からの啓示が絶対的なものであるのに対し、ピカソにとってモチーフは、作品を開始するちょっとしたきっかけ程度の意味であるという決定的な違いを示している(アフリカの彫刻は、その生活や環境、呪術的な力などと密接に関係しているであろうから、その点ではピカソとは大きく異なる。本稿ではアフリカの彫刻を内部から、つまりアフリカの側から見るのではなく、ピカソが観たように、外側から、つまりヨーロッパの美術家がその特異な造形的要素に注目したように見ることになる)。セザンヌにとって自然=世界は、林檎でありサントヴィクトワール山であるのだが、ピカソにとって自然=世界は、自らの「描く(つくる)身体」の、作品を生み出し動かしてゆく力動の方により重きがかかっているように思われる。

2. 「アヴィニョンの娘たち」

具体的に作品に沿って見ていきたい。まずは、あの偉大な「アヴィニョンの娘たち」(一九〇七年)から。

この絵を観てまず異様に感じられるのは、画面、向かって右下にいる女性だろう。彼女はあきらかにこちらに背中を向けてしゃがんでいるように見えるのに、顔は百八十度回転して正面を見ている。さらに、この顔は異様に歪み、破壊されているかのような印象を受ける。何故、彼女の顔は無理矢理に回転させられ、破壊されているのか。

その最も分かりやすい理由は、画面全体の力の作用から説明できる。この絵は、画面、向かって左側から右側に向かって、(暖色の大きなブロックの圧力とその先の青い突端による)横転した三角形が鋭角的に切り込んで行くかのような動きがあり、向かって右側にある主に茶色から肌色による色帯は、その力を受けとめ、食い込まれ、その衝撃により歪んでいる(図1-1)。

画面のなかに非常に強く作用している力と、それを受け止める力によって、この絵の緊張が生まれる基本的な構造が成立している(この記述はあくまで、「最も大雑把なあらすじ」のようなものでしかないが)。画面を斜めに貫く強い力と、それを受け止めて踏ん張る力との拮抗は、この絵に限らず、ピカソの絵を動かしている最も基本的な要素だと思われる(明暗の対比にせよ、ピカソはきわめて二項対立的、弁証法的なダイナミズムによって制作する画家なのだ)。そして、ちょうどその衝撃を尖った角の先で受けている位置に、歪んだ女性の顔がある。この女性の顔は、この絵のなかで最も強く力が加わる位置にあるからこそ、その力によって回転させられ、歪んでいる。

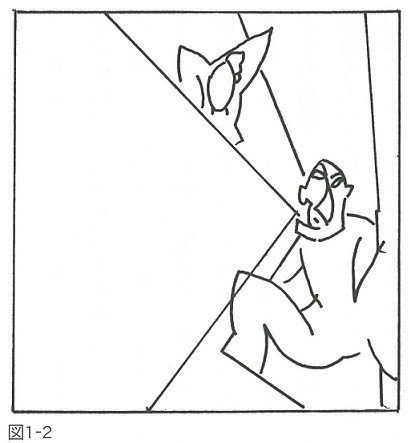

画面の向かって左から右へと強く押し出すような力のいくらかは、向かって右側の上部では、立っている女性とその振り上げた左肘のフォルムによって、斜め上に逃げて行く。だが、右側の下部では、しゃがんでいる女性のふんばるような足の形によって、外へ逃げることが出来ず、画面の内部に留まり、ここにもまた強い緊張が生まれる(図1-2)。

つまり、画面右下のしゃがむ女性には、この絵に作用する力の最も多くが加わっていて、それを支えていることによって、ここには最も緊張した力が溜まっている。だがこれは、この絵の根本にある基本的な力の作用ではあっても、決してすべてではない。誰が観ても分かるとおり、この絵全体には、方向と長さや角度の違いをもつ、無数の角のある小さな形が散らばっていて、絵全体はそれら無数の力の拮抗により、ある不安定な均衡をぎりぎりで保っている(図1-3)。

つまり、強い力と、それを受け止める衝撃-緊張による波動は、無数の小さな形によって再び画面全体へと散らばって配置し直される(このような細かい力の拮抗はセザンヌのタッチに由来するだろう)。それによって強い力とその衝撃それ自体は、あまり目立って前面には出て来ず、無数の力の拮抗こそが顕在化し、ただ、右下の女性に衝撃の痕跡として異様な緊張が残される。

だからこの絵を、物語的、時間的に記述するなら、まず最初の一撃として、ある強い力による圧力とそれが一点に衝突する衝撃、その衝撃が加わった部分の歪形があり、その衝撃を起源として、画面全体に力が散らばり、その散らばりによって起源の衝撃は後退し潜在化するのだが、その衝撃があったという事実は画面に確かに刻印され、作品に固有な質を生じさせる。

しかしこれらのことは、絵画という平面上で、無時間的に共存しているので、それを観る者は、その物語-時間的な進行を経験するのではなく、まず力の散らばりと拮抗を感じ、形態から形態へと目が移動することでそれを経験しつつ、その緊張のなかに起源の衝撃を徴候のように聞き取るという形で、逆向きに進むことになろう。この衝撃に、文学的な意味(例えば画家自身の梅毒-死への不安)を読み取ることも可能だが、ここではそこまでは踏み込まない。ただこの絵には、ビカソの作品中でも稀な何かしらの力が、確かに刻まれていると感じられる、ということ、そしてそれは、モチーフ(女たち)に由来するというよりも、この絵を描くピカソ自身の身体に由来するという感触が強いという点のみをここでは見ておく。

3.「詩人」

次に、分析的キュビズムの形式がもっとも極端に押し進められた時期の作品の一つ、「詩人」(一九一ニ年)。

この絵には、「アヴィニョンの娘たち」のような、力が最も強く作用する一点という場所は存在しない。画面を細かく分割し、前後へと小刻みに振動する切り子状の面によって、形態がほとんど溶解しているようにも見える。この絵を動かしている原初的な力は、画面を斜めに横切る直線であり、つまり軸の傾きであるように思われる。一見すると三角形の安定した構図にも見えるが、注意深く観てゆくと、画面に向かって左上から右下へと向かう方向の傾きが優位であることがわかる。つまり、この絵に最初に刻まれた力は、画面の左上から右下に引かれる線であり、その線が生み出す画面の偏差(不均衡)であろう(図2-1)。

ここでは、ある特別な、特定の線が最初の一撃としてあるのではなく、こことは場所を特定できない傾きがはじめにあり、それが多数の線という形で現れているのだ。

最初の傾きに対して、それとは逆向きの傾きが、それを抑えるようにして現れる(図2-2)。

左上から右下へと傾く線と、右上から左下へと傾く線は、互いに拮抗しながら画面をつくりあげているが、おそらく制作上のどの時点であっても、左上から右下への傾きが「やや優位」であることは基本的には変わらなかったはずで(一時的に逆転することはあっただろうが)、その不均衡こそが、作品を動かしつづけていた力であったはずだと推測される。そして、この二つの傾きのぶつかり合いが生む衝撃を抑えるための、いわば緩衝材として、水平に引かれる線が存在する。この水平線は、二つの傾きの衝撃を横へとすっと逃がし、ズラす役目があり、それによって、ふっと膨らむ小さな空間が生まれる(図2-3)。

だから、画面を構成している切り子状の面は、ここでは、はじめから面-形態としてあるのではなく、この三つの力の相互作用(まず左上から右下への傾きがあり、それに対する右上から左下への線が引かれ、その衝撃を抑える水平線が生まれる、という制作プロセス)によって、結果として生み出されるものだ(垂直線は、ここでは二つの斜めの力が完全に拮抗したことで重なり合ったものと考えられ、画面内での役割としては、特別なものではないと思われる)。言い換えれば、ここではモチーフの形態が、三つの力の相互作用としてのみ解釈されているのだ。

そのことが、作品を非常に複雑で緊密なものにしているのと同時に、「アヴィニョンの娘たち」にあった、大胆で伸びやかな形態相互の関係が生み出す動きを消失させ、やや息苦しいものにしてもいる。それを少しでも解消するために、閉じられない円形のような形が、画面に散らばっている(図2-4)。

ただ、この絵では、それは大きな役割を持つには至っておらず、部分的にはやや浮いた感じにさえ思われる。唯一注目されるべきなのは、画面に向かって右下隅にある、やや大きめの半円が二つ重なった尻のような形で、この形態は「アヴィニョンの娘たち」のしゃがみ込み踏ん張る女性の足と同様に、力を画面の外に逃がさずに留める役割があるだけでなく、前述した三つの力とは異なる、別の力の作用を予感させるものだ。

付け加えるとすれば、この絵では、本を持っている人物の上半身が描かれているのだが、それはもはや、人物としての妥当なプロポーションやマッスをもっていない。「アヴィニョンの娘たち」では、変形や歪みはあるものの、一つの流れとしての人体のプロポーションは尊重されているし、一つのマッス(あるいはボリューム)としても、それが人体であることを充分に示している(だからこそ右下の女の顔の異様さが強調される)。しかし「詩人」では、切り刻まれた細部(部分)を一つの身体として統合する原理として、プロポーションやマッスが採用されてはいない。その理由は、前述した三つの力の相互作用と、そこから生まれる切り子状の面の(明暗による)微かな前後への振動という、画面全体をほぼ等しく制御する作用のなかに形態がほとんど溶解しているからなのだが、ピカソにその原理をここまで徹底して押し進めさせたものは、セザンヌの筆触であるというよりも、アフリカ彫刻なのではないだろうか。

アフリカの彫刻では、部分と部分とが、プロポーションやマッスとしての「全体」をほとんど頓着しないような形で組み合わされている。そしてそれは、たんに素朴であったり、幼稚であったりするのではない、別の洗練された造形的な原理がはたらいている(この点については後で見る)。ピカソは、一九〇七年頃に、あからさまにアフリカ彫刻の模倣のような木彫を何点か制作しているが、分析的キュビズムの頃になってようやく、たんに模倣であることを越えた影響として、それを消化しつつあるのだと思われる(デュシャンにしろ、萬鉄五郎にしろ、キュビズムを模倣した作品ではこの点が理解されていない。もっとも、デュシャンははじめから「別の原理」によって動いている人なのだが)。

4.モチーフとしての「ギター状の楽器」の重要性

ここで、唐突だがギターの重要性が浮上する。作品としての「ギター」ではなく、楽器のギターだ。ギター、バイオリン、マンドリンといったモチーフは、たんにモチーフを越えた重要なインスピレーションを、この時期のピカソに与えたのではないかと推測する。単純化して言えば、ギターの形態が、分析的キュビズムの空間に、再び形態(具体的に言えば曲線)を招き入れることを可能にした。そして、ギターの半立体的な造形構造が、アフリカ彫刻への関心と結びつくことで、パピエ・コレやコンストラクションの制作をも可能にしたように筆者には感じられる。それは、他のモチーフでは駄目で、ギター(バイオリン、マンドリン…)でなければならなかったのだ。

ピカソは、ギターを楽器としてではなく、人工的で抽象的な半立体の構造物として見ることによって、アフリカの仮面をも、同様に人工的で抽象的な構造として見ることが可能になったと思われる。つまり、アフリカの仮面を「仮面-顔」の表象物としてではなく、ギターのような構造物として見ることで、仮面の構造を掴むことが出来て、それを媒介とし、逆に、人工的な半立体の構造物であるギターを、同じく、人工的で半立体の構造物である「作品」へと変換し得たのだ。

人工的な半立体のものをモチーフに、人工的な半立体のものとして作品化するというのは、平面的なものを平面作品にする(ハンカチや国旗の柄をモチーフに絵を描く)というくらいに特異なことだ(現代では別に特異なことではないとされてはいるが)。そこでは、自然物(人体)から人工物(ブロンズ)へ、立体から平面へ、という、あらかじめ強いられた変換過程がないので、下手をするとたんなる模型や模写のようなものになってしまう(ちなみに、現在当たり前のように行われている、印刷物をモチーフに絵画を描く、というような、平面から平面へと移行-変換させる行為は、大衆的な印刷物と、アートで手描きである絵画というような、「あらかじめある社会的文脈」の違いに依存し、「はじめから分かっているズレ」に帰着するしかないので、表現として脆弱にならざるを得ない)。

5. ギターをモチーフとした最初のコンストラクション

具体的に作品に即して見てゆきたい。ピカソはコンストラクションをいきなり作りはじめる。ギターをモチーフとした最初のコンストラクション(図3-1)は、「詩人」と同じ、分析的キュビズムがもっとも進行し対象を解体寸前にまで達していた一九一ニ年につくられている。

複雑に入り組んだ切り子状の面によって対象が細かい前後の振幅のなかに溶解されている「詩人」と比べ、この作品は、単純な形態による、たった九つのパーツから出来ている(図3-2)。

この単純さは一義的には、モチーフが人物のような複雑な形態をもったものでも、静物のようないくつかの物が組み合わされて出来た空間でもなく、既に人工物として製作された、ある明確な構造をもった物体(ギター)であるということからきている。ピカソはまず、ギターという物のもつシンプルな構造そのものに惹かれたのだろう。それは、この時期のピカソが、ほとんど絵のなかに形態を描き込むことができなくなっていることのフラストレーションも作用していたのだと思われる。

「ギター」が、まず最初に、絵画でもパピエ・コレでもなく、立体としてつくられたことも必然的だ。分析的キュビズムの作品は、細かい面が、互いに僅かな前後関係をもって振動することによって出来ている。つまり、ある面は隣りの面より僅かに上(前)にあり、しかし逆の隣りの面よりも下(後ろ)にある、という具合に。ここでは、線は軸を巡る作用-反作用の力を表すが、陰影は、前後への振幅をあらわす。つまり、分析的キュビズムはその構造が既にレリーフ的なのだ。

ここでは問題が二つあり、一つは、過剰な陰影は色彩を濁らせること、もう一つは、四角い平面にレリーフ状のイリュージョンを発生させると、かならずフレームの四隅が余ってしまうこと。この時期のピカソにとって、絵を描くということはこの二つの問題と格闘することであり、それは下手をすると、積極的な行為であるより、問題の処理であることの方に重みがかかってしまいもする。そこで、そのような絵画固有の問題から自由である(はじめから関係のない)立体的なコンストラクションが要請されたように思われる。

「ギター」のサイズは、七七.五×三五×一九.三センチで、この一九センチの「幅」(および、前の面と後ろの面という二つの面)がピカソにどれだけの自由を与えたことか。

つまりギターがモチーフでなければならなかったのは、それが平面的な板の組み合わせで出来ていると同時に幅をもっており、そして曲線(これは「アヴィニョンの娘たち」の女の踏ん張る足や、「詩人」の右下の尻のような形に似ている)がファルムを決定しているような明解な形態をもっているからだ。物理的な幅があれば明暗は必要ないし、そして、空間のなかの立体であるギターには、あらかじめ定められたキャンバスという四角いフレームがない。

それにしても、ギターの前後にある二枚の共鳴板の間にある幅のなかに自身の自由を見いだしたピカソは、何て冴えているのだろうかと思う。

再び図3-1、3-2を見ていただきたい。ここでは、前後二枚の共鳴板と、そこに幅をつくり出す折られた板の三つのピースの組み合わせによって、ピカソ特有の軸の傾きが生み出されている。後ろの共鳴板には左側にしか曲線がなく、前の共鳴板には右側にしか曲線はない。不完全な形でサイズも異なるこの二枚の板が、曲線を反転させつつ、前後にズレながら反復されることで、視線はリズムを感じるのと同時に安定を失う。つまり目はどちらかを見るのではなく二つのズレを見る。

さらに、後ろの共鳴板は、上部へと形態がはみ出しており、つまり、本来空間があるべきで、形態がないはずのところにまで形態がはみ出ているので、後ろの共鳴板は図から地へとはみ出し、形態と空間との境界が決定できなくなる。というか、形態が空間へとずれ込んでゆく。ここで、共鳴板の反復とは別の、もう一つ別のズレる動きが生まれる。前の共鳴板が直角に切られているので、本来見えないギターの内部構造が見えていること、本来、穴としてあるはずのものが、構造的に反転して突き出た筒としてあること、本来、前の共鳴板の隅から出ているはずの指板が、後ろの共鳴板の、しかも穴のある位置から伸びていること、鉄板が乱暴に切られた跡がなまなましく残っていて、きれいに加工されていないこと、等によって、それはギターを感じさせる(ギターを連想させる)ものでありながら、決してギターそのものでも、その単なる模型でもなく、ギターであると同時に、それとは別の質や感触をもつもの、つまり「作品」であることが実現されている。

足りないこと(曲線が片側しかない)、過剰なこと(本来見えない内部まで見える、形態が空間にまでずれ込む)、変形されていること(指板が内部に差し込まれ、穴が筒になっている)、違っていること(鉄で出来ており、加工が雑で、何より音が出ない)によって、逆に、形態や構造の僅かな類似が、強くギターそのものの感触を隠喩的、および換喩的に呼び寄せ、あきらかに異質な感触をもつ二つの別のものが、ピカソの作品の発するイメージの上でぶれながら重なり、そこに第三の「見えていないはずの何か」が浮上する。このような、モチーフと作品とのあらたな関係、モチーフから作品への新たな変換方法を掴むことで、ピカソは分析的キュビズムの呪縛から、徐々に逃れて、絵画作品のなかにも形態をとりもどしてゆくことになる(しかしそれにはまだ、かなり時間がかかるのだが)。

パピエ・コレは、まず立体的コンストラクションによってモチーフと作品との新たな関係が掴まれたことで、それが再び平面へと返されて可能になったと考えられる。例えばこの時期、ピカソの製作するパピエ・コレやデッサンにおいて、ギターやバイオリンと、人の頭部は、ほとんど同じ形をしている(図版4と5)。つまりピカソは、ギターの構造や形態に助けられ、導かれて、再び、顔(の形態)を描くことが出来るようになったのだ。

図4 「頭部」(1912年)

図5 「色をつけたヴァイオリン」(1912-15年)

6.ピカソとアフリカ彫刻との構造的関係

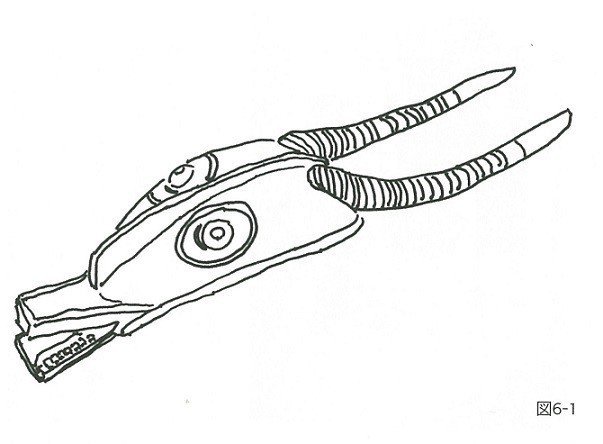

実際にピカソが目にしていたアフリカの彫刻や仮面がどのようなものだったのか分からないので、論証出来ない直感としてしか言えないのだが、ピカソが「ギター」のコンストラクションをつくるインスピレーションのもとは、やはりアフリカの仮面にあったのではないかと思われる。いくつか、(ピカソが見たものと同じではないにしろ)国立民俗学博物館にあるアフリカの仮面の造形的な構造を見てみたい。まず、サンデ族の仮面(図6-1)。

この仮面では、犬とかオオカミとかを思わせる尖った口を立体的に造形した部分と、人間の顔を平面化して造形したような目と鼻と額の部分、そして、額から生えているかなり長い角の部分という、三つの部分が組み合わされて出来ていると言ってよいだろう。不思議なのは、動物の口と人間(精霊かもしれないが)の顔との接続の角度で、人の顔を基底とすれば下に向かって口がついている。

この仮面が(あくまで、西洋近代美術的に、だが)面白いのは、全体を人の顔だとして見ようとすると、やや膨らみをもった平面的(というか、半立体的)な仮面に見えるのだが、全体を動物の頭部として見ようとすれば、動物の頭部を立体的に表した彫刻に見えるという点だ。長くて立派な二本の角は、仮面として見ようとした場合には、相手を威嚇するように上に立ち上がってゆくが、動物として見ようとすると、動物の耳のように自然に垂れ下がっている。つまり、全体のフォルムは(というか、口と角の角度の関係によれば)、それを動物として見た方が自然に思われるように出来ている(実際、国立民族学博物館でも、そう見えるように寝かせた形で設置されている)。しかし、中央部分に注目を移すと、その目と鼻はあきらかに人間をモデルにしたものに見えてしまい、しかも目も鼻も自らの存在を強く主張しているからそれを無視することは出来ない。

そして、一旦それを人の顔-仮面として認識すると、今まで自然に垂れ下がっていた角が、くぐっと立ち上がって威嚇の姿勢をとるかのように見えるのだ。また、それを仮面として見た時、下向きにつく尖った口のなかにある歯は隠されている位置にあることになり、それは動物的な肉を噛みちぎる凶暴な力が「隠されていること」の隠喩となり、また、動物の頭部として見た場合には、目があるべき位置に目が無いので(動物の頭部と考えれば目が頭のてっぺんについている)、動物的な力が盲目的で「制御不能」であることの隠喩となるだろう。

つまりこの仮面は、人か動物かどちらか一方として全体化されることなく、どちらのイメージとして見ようとしても必ず破綻部分があり、その破綻した部分から、もう一つの別のイメージがやってきて、そちらへと移行してゆく。そしてその間にある、人と動物が混じり合うところにある、ある力をこそ見ることになる。二つの基底面の折り重なりによって、この仮面は常に部分として現われ、全体化することを逃れる(繰り返すが、これはあくまで西洋近代美術的な視線による見方だ)。このような複雑な構造を、平面的な顔と、立体的な尖った口を、あり得ない角度で繋げるというだけのざっくりとした操作で実現しているのだ。

このことは、ピカソの「ギター」で、前後二枚の共鳴板が、どちらも完全ではなく欠けた形としてあり、しかし欠けた部分は互いに違っていて、互いの欠けた部分を補い合いながらも、不完全な形でサイズも異なるこの二枚の板が、前後にズレながら反転的に反復されることで、目がどちらかを一方を見るのではなく二つのズレを見る、つまり、それによって発生する第三の何かを見ることになる、という構造と似ているのではないだろうか。

あともう一点。図6-2は、ドゴン族、図6-3はソンゲ族の仮面なのだが、この二つの仮面に共通するのは、前後の厚みの利用の仕方だ。

つまりピカソの「ギター」とこれらの仮面の共通点は、ボリュームやマッスではなく、前後にある二つの面とその幅(その間の空間)だけによって空間を造形し、形態を捉えているというところなのだ。

ドゴン族の仮面の造形はきわめてシンプルである。立方体に切り出された木材に、二つの細長い切り込みがある。この図からは分からないが、切り込みは木材の幅の半ば程までの深さがあり、その奥には目を表す(というか、この仮面をかぶる人が先を見るための)さらに小さな穴があけられている。だから、安易に解釈されるのとは異なり、この切り込み(空洞)は「目」を表すものではないはずだ。それはむしろ、二つの穴の間にある残された中心部分が「鼻」をあらわすのだと思われる。もっと正確に言えば、この二つの穴は、顔の出っ張っている部分(鼻や額や頬骨)と、引っ込んでいる部分(目のまわりや頬)という、前後の二つの面のズレを表すものだと考えられる。写実的なモデリングなどせずにも、前後二つの面のズレだけで、人の顔のつくる造形的な空間を捉えることが出来てしまっている、ということが驚きなのだ。

二つの切り込み(穴)をもし目だと考えるのならば、この仮面は非常に素朴で幼稚な造形原理によって出来ていることになるが、二つの切り込みによって、二つの面の前後へのズレが表されているのだとすると、この仮面は非常に高度な造形的な操作で出来ていると言えるだろう。

ソンゲ族の仮面も同様で、この仮面は口や目が飛び出ている顔なのではなく、顎や目の周りが引っ込んでいる顔なのだ。ドゴン族ほどはシンプルではないが、ここでも顔は、前の面と後ろの面という二つの面だけで捉えられている。二つの面とその前後へのズレ(隙間)だけで充分に「顔」と分かる造形になっていて、しかも、それは現実の顔とはあきらかに違った構造をもっている。顔の構造をそのまま真似るのではなく、あきらかに顔であるのに、顔とは異なる構造をもっていること。

それは、あきらかにギターを思わせるのに、ギターそのものでも、ギターの模型でもない、独自の構造と質とを持った「作品」であるピカソのコンストラクション作品「ギター」と似ている。アフリカの彫刻によるモチーフと彫刻(仮面)との特異な関係性を掴むことが、ピカソに「ギター」の制作を可能させたのではないだろうか。

(了)

初出 「ユリイカ」 2008年11月号(特集・ピカソ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?