菟足神社で隠れウサギからの大江定基

昨年末頃からウサギを飼い始めています。

兎大臣(うだいじん)であらせられるミタ様(♂)

動物を飼い始めれば誰しもそうだと思うのですが、親バカ、飼い主バカになります。うちも大層可愛がっておりまして、寝ても覚めても兎大臣ミタ様の家臣としてお仕えしております。ネットで似た画像を検索しては、かわいいと叫ぶ。そんな生活です。

画像検索をしていて神社とうさぎについて調べている神兎研究会なるHPがあり、拝見していると近所にウサギが関係する神社があることが判明。

これは行かないといけない…。

豊川市小坂井町宮脇にある神社です。祭神は「菟上足尼命(うなかみすくねのみこと)で、雄略天皇時代に、穂の国の国造となった方だそうです。きっと短縮されて「菟足」となったのでしょう。あだ名の付け方のようで面白い。

さて、目的の兎のモチーフ探し。

神社拝殿の中に鎮座まします兎の神輿?相当な大きさでびっくりします。

屋根瓦にうさぎが!!

灯籠にもうさぎが!!

賽銭箱にもうさぎが!!

こんな素敵な意匠があちこち施されており、顔が緩んでしまい油断がなりません。

この神社には、こうしたかくれうさぎが40以上あるそうで、案内のチラシまで置いてありました。どうも全国のうさぎ好きには有名な神社なようです。うさぎ初心者の私は初めて知りました。残念ながら社務所に人がおらず、お目当てのお守り等を買うことができませんでした。再挑戦です。

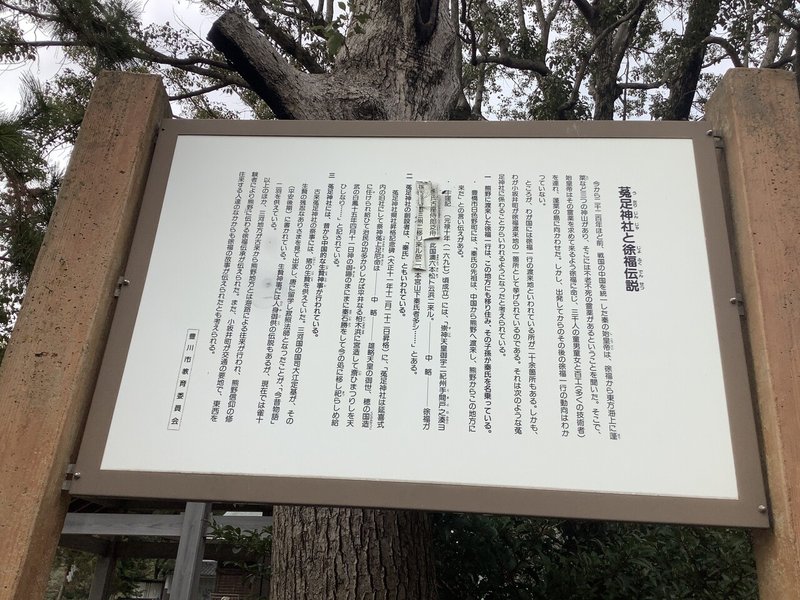

まぁ可愛い、と、ゆるゆるに緩んで、早く兎大臣様のところへ帰ってお仕えせねば、と、帰ろうとしたところで、神社にある徐福伝説の説明書を読んで驚愕してしまいました。

「菟足神社には、昔から中国的な生贄神事が行われている。古来菟足神社の祭事には、猪の生贄を供えていた。三河国の国司大江定基が、その生贄の残忍なありさまを見て出家し、唐に留学し寂照法師となったことが、「今昔物語」(平安後期)に書かれている。生贄神事には人身御供の伝説もあるが、現在では雀十二羽を備えている。」

出家するほど残忍なありさまって何?!

本来の徐福伝説との関わりが頭の中に入ってこなくなるほどのインパクト。それを淡々と書いている説明書。なんなんだ、一体、何が起こっていたのだ、すごく知りたい。そこで、家に帰って今昔物語集を漁ってみると、あった!

「今昔物語集 本朝部(中)」2001.7 池上洵一 岩波文庫

「参河守大江定基出家せる語(みかわのかみおおえのさだもとしゅっけせること)」です。簡単に話をまとめますと、

・900年の後半、大江定基という慈悲深く才能のある人がいた。

・綺麗な女性を妾にして、その人と一緒に任国の三河に赴任した。

・妾の女性が重い病で亡くなってしまい、葬儀も出さずに遺体と一緒に寝起きしていた。しばらくして、口を吸ったら死臭が漂ってきたので埋葬した。その時、出家を思い始めた。

・三河国で風祭(かざまつり)という祭事で、猪を生きながら解体しているのを見て、さらに出家を思う気持ちが強まった。

・さらに、雉を捉えた人が、美味しい食べ方として生きながら羽を毟りはじめ、目から血の涙を流した雉が周囲の人々を目を瞬きしながら見るのを無視して続けて、刀で何度も打って雉は悲鳴をあげて死に、それを料理したものを見て、大江定基は大泣きして、その日のうちに国府を出て京都に戻り、出家した。

と、いう話でした。この菟足神社では風祭という祭りが行われており、間違いはなさそう。しかし、風祭だけで出家した訳ではなく、もともと愛妾が死去して出家を望み始めていた時、連チャンでショッキングな事態が発生し出家しており、そのうちの1回目が風祭だった、ということのようです。

出家後は寂照と名乗り、高僧となって最後は中国で客死したそうです。

ウサギを見に行ってまさかこんな話に出会うとは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?