岩古谷城 〜恐怖の設楽の山城〜

久々に遭難するかも、と、ガチで思った城旅になりました。子ども連れてかなくて良かった…。

岩古谷城は愛知県北東部に位置する北設楽郡設楽町と東栄町を繋ぐ国道473号沿いにあります。(下地図の赤い岩古谷城址ポイントは城址入口です。城の場所はもう少し北東です。地図はGoogle mapを利用しています。)

岩古谷城はこんな感じの城(現地案内パンフ)。尾根筋に細かく曲輪が配置されている形状です。砦的な使われ方をしたと思いますが、それにしても曲輪の数がハンパない。なぜ、こんな形状に?不思議な城です。この城は、この地域の有力領主菅沼氏の一族、長篠菅沼氏の祖、菅沼満成が永享年中に築城したと言われます。二代元成が長篠城を築き移った後、天正3年に満直が城主の時、武田氏に属し合戦に敗れ廃城となった、とのことです。(案内パンフ)個人的には示唆の多い内容で、別の機会にそのことを書こうと思います。

本日2021年12月26日の奥三河は、雪が舞う状態。気温は2度。岩古谷城址はガチ登山になる、という情報を事前に入手。それなりの準備はしてきましたが、降りると寒いというか冷たい。体を温めるため小走りで堤石トンネル登山口を目指す。本来の城の出入口ではないようですが、パンフが近道としてお勧めしています。

登山口までは豊富な案内表示で迷うことはありません。のっけからこんな役行者的な像があるということは、山岳修験系を感じさせ、豊かな自然を感じさせてくれる、というか、険しい道になることが予想されます。

コンクリ階段がつくってあり、歩きやすい。ただし、傾斜は相当なもの。ゆっくり上がらざるを得ない。10分くらいたって、ようやく体があったまり、一枚脱ぐと共に耳当てを取る。汗をかくと冷えてしまうので、その予防です。

途中こんな風穴があって、楽しませてくれます。

この岩を潜ると…、

中に入ると右側にこんな窓的なものがあって、思わず感嘆の声をあげる。誰もいない山中。咳をしても一人(尾崎放哉)的な感じ。でも、声を出している方が、動物に遭遇する可能性が減る。

こんな氷柱ができてます。一気に高度が上がるので0度近い。風が吹き付けるので、体感温度は氷点下です。

途中で、山頂と岩古谷城で道が分かれるのですが、矢印の方向を見ても単なる山肌にしか見えず、本当にこっちで良いのか?という疑念が湧くも、従う。

よくよく見ると道が付いており、見上げればこんな感じ。上の形状が堀切?的な感じに見えて、テンションも上がる。息も上がる。北四曲輪に到着。

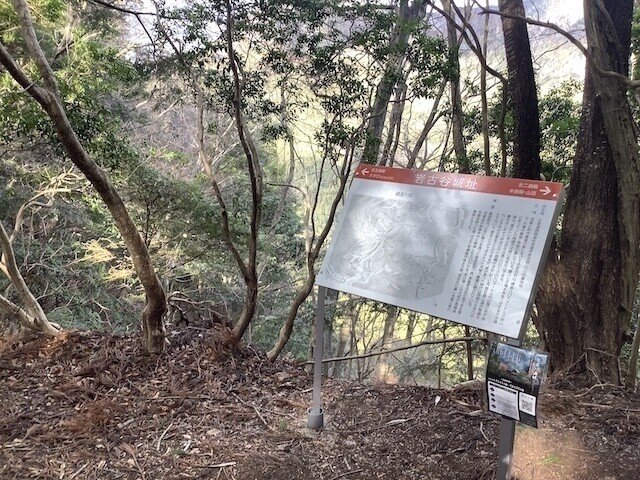

道の駅に置いてあるパンフレットと同じ説明の案内看板が設置してあります。そして、右下に現在キャンペーン中のスタンプラリーのQRコードが!読み込むと、御城印のデジタルスタンプをゲットできます。よくできてるキャンペーンです。

さて、城。自然の岩を虎口として利用しつつ、稜線のうねりを横矢をかける道として利用する形状の連続構造。

岩山で高山のため、馬出などの構造物は作りにくいため、自然地形を活用して隣の曲輪が稜堡として機能する形としたのかもしれません。そして何より、切り立った稜線のため身がすくむ様な崖がすぐそこに。下の写真は、思い切り垂直になってる状況を地面にしがみつきながら必死に撮影したもの。必死さが伝わりにくいのが残念です。ここは竪堀だった様です。

城の大手口です。と、言いますが、この先、崖しかない。本当にこんなところを出入りしたのか?不思議に思い進むが、もう、恐怖しかない。

勇気を出して進むが、とてもとても。岩が風化して細かい砂になってるところもあって、滑りそう。傾斜も多く手にタブレットを持って下るのは至難の技。マジで死ぬわ、と、にじり登り戻り、改めて標柱を見たところ…。

あ、通行不可にしてた。そらそうだ。本気でヤバいと思った場所でした。この日は下から吹き上げる風も強くバランスを崩す可能性もあり、本当に怖かったです。1から6まである東の曲輪を堪能した後、再び山腹を登る。ひたすら登る。細い稜線を歩くよりは気が楽なのと、風が遮られるので、まだ良い。ただし、標高も上り気温はどんどん下がっている。

本曲輪を目指してきたのですが、本曲輪は実は岩古谷山頂。達成感が半端ないです。ここまで約50分。

南物見、西物見、という場所があるため、細い岩の稜線を進む。景色が一望できるのですが、寒いは、狭いは、風強いは、手すり低いは、で、脚がすくんでしまう。

景色は素晴らしい。これなら相当遠くからの人の動きもわかることでしょう。田口の街並みが一望できます。遠くが雪で霞んでいます。

そして、帰ろうと思いながらも、東物見、東曲輪、かぎ掛け岩という場所があるため、そちらへ向かう。

東栄町方面が一望できます。本当に眺めがいいのですが、ここの方が先程の山頂よりも風が強い。ちょうど風の通り道になっているようで、冷たい風が絶えず吹き付け、気づくと鼻がぐずぐずになっている。体温があっという間に低下した兆候なので、慌てて風除け兼雨合羽を羽織る。

和市登山口へ戻る道のため、進みますが、この道が半端なく険しい!恐怖しかない道です。これは、正直、怖すぎて冷や汗が出る。しかし、風が強く気温も低く、これはヤバい、マジで遭難するかもしれん、と、恐怖を覚える。

そもそも角度が急だったり、足場が崖からはみ出て設置されており、この道崩れたら、と思うだけどゾッとする。しかも、手すりが低いので簡単に落ちることができそう。

もう、ここからは恐怖しかない。そもそも、誰ともすれ違わない。強行軍で登り過ぎたか、と、ちょっと反省しながらも、風が凄まじいため体力が奪われる。耳当てと帽子、複数枚重ね着のウインドブレーカー、スキー用の下半身サポーターが頼り。体力のあるうちに一気に走り抜けて風のないところを目指すのが正解と思い、全速力で走る。写真を撮っている余裕は一切ない。途中、風で木が大きく揺れて、ガンガン当たる音もする。いや、なんか別の意味で怖くなって般若心経の最後を唱えながら全速力で走り降りる。下に降りると気温が上がり、風も避けられる。道路に出て、ようやくひと心地着く。すると、こんな看板が。

最近暖冬が続いて、ヒルが死なないので大変なことになっているそうです。今年は寒いので、死んでくれることを祈ります。そういう意味では、やはり山城は冬登るのが一番。マムシも蜂もいませんから。そして、最後、極め付け、この看板を終わった後に見る。

あー、人亡くなってるじゃん…。

案内看板の「弩級クラス」の難ルートという表現が、ちょっと笑えますが、寒い時期に一人で登るのはオススメしない城です、ということがわかりました。城が見たい方は、和市登山口ではなく、堤石トンネル登山口を登り降りすることをお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?