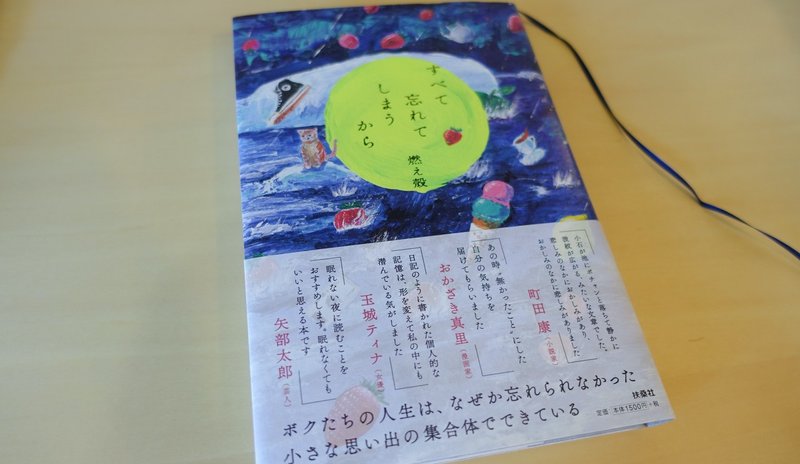

『すべて忘れてしまうから』

たとえばきょうの東京みたいな、真夏の太陽の下。

白いTシャツを着て都心の大通りを歩く燃え殻さんの姿を、ぼくはうまくイメージすることができない。いつも黒っぽいコートやカーディガンを着込んだ燃え殻さんは、たとえ昼の時間帯に落ち合ってもすぐに薄暗い喫茶店へとこちらを誘い、レモンスカッシュみたいな飲みものを注文する。そして少しでも陽が落ちてくると個人経営の居酒屋に移動し、冷奴なんかをアテにしながらレモンサワーを飲みはじめる。聞き役にまわったぼくは、いつも燃え殻さんの不思議な話にたのしく耳を傾ける。

燃え殻さんの新刊『すべて忘れてしまうから』を読んだ。

読みながら段々、アルコールがまわってくる。お酒を片手に読んでいるのではない。燃え殻さんの、どこか白昼夢めいた語りの数々が、一緒に飲んでいるときのことを思い起こさせる。「これって、前にも燃え殻さんに聴いた話だっけ?」「それともはじめて聴く話だっけ?」。こちらの記憶までもあいまいにさせるいくつものエピソードが、諦観と希望のあわいのところでくり返される。いずれにせよ、読んでいる感覚はない。燃え殻さんの話を、燃え殻さんの声で、暗がりのなかしずかに聴いている。ひとつのエピソードを聴き終えるとぼくは黙ってうなずく。「それでね」。燃え殻さんはまた、別のエピソードを語りはじめる。

燃え殻さんとこの本には、いっさいの解離がない。いつものままの燃え殻さんが、ここにはいる。考えてみればこれはすごいことで、つまり燃え殻さんは自分の文体を確立しているのだ。○○風に書こうとか、あんな感じをめざしてみようとか、燃え殻さんはいっさいしていない。自分のままを書いて、それが文学になっている。文学者としての文体を、確立している。文体の精度という意味においては、前作『ボクたちはみんな大人になれなかった』の比ではない。なんて人だ、あなたは。

いろんな読みかたのある本だと思うけれど、ぼくはお酒を飲まない人たちにこそ、この本を読んでほしい。

「ぜんぶがおわった夜にお酒を飲むこと、だれかとしずかに飲み続けることって、こういう感じなんだよ」

と、教えてあげたいのだ。