ノイズキャンセリング・ブック。

来週発売になる『取材・執筆・推敲』の、見本が上がってきた。

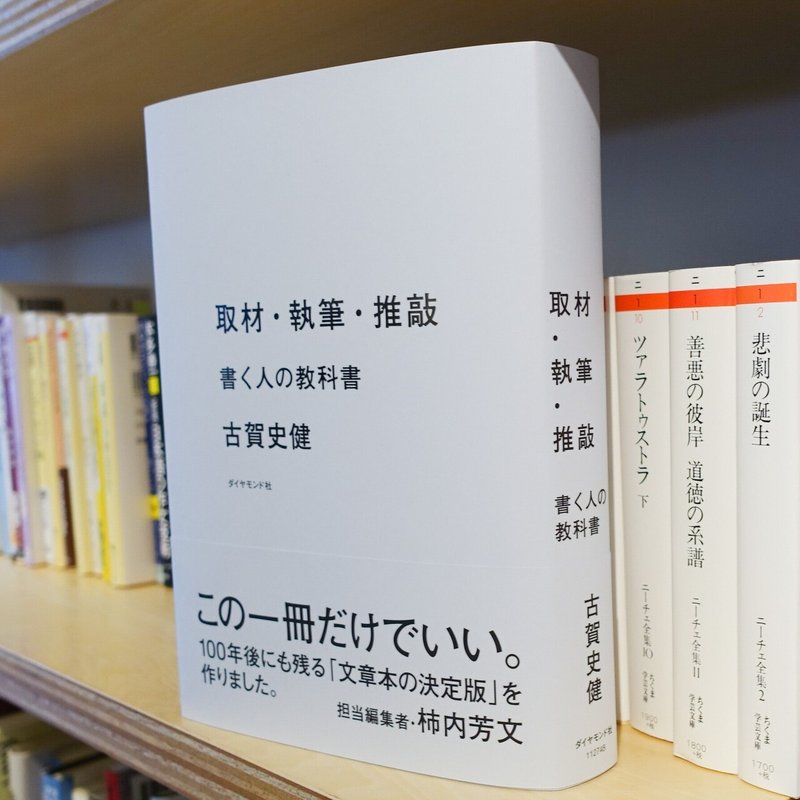

シンプルすぎるほどシンプルな、作為や煽りやノイズの類いを極限まで削ぎ落とした、すばらしい装幀に仕上げていただいた(写真がけろけろへたっぴなのはご愛敬)。

帯文は、柿内芳文。そして彼の書いた「100年後にも残る」ということばと正面から向き合い、時代に流されようのない装幀に仕上げてくださったのは水戸部功さん。以前から一度はお仕事してみたかった水戸部さんと、自分の本でご一緒することができて、そしてこのようなパッケージに仕上げてくださって、ほんとうに嬉しく思い、感謝している。100年後にぼくは生きていないだろうけれど、この先ずっとぼくはこの装幀を愛し続けると思う。

本をつくるときぼくは、帯文を先に考える。この本は、誰に読まれようとしているのか。誰が、どんなことばで推薦してくれることが、この本にとっての理想であり、ゴール地点なのか。推薦者は有名人であれば誰でもいいというわけではなく、「この人が、このことばで、こんな人たちに向けて推薦する」ことに関して、相当の必然性がなければうまく機能しない。たとえばビル・ゲイツが推薦する本と、キング・カズが推薦する本、渡辺直美さんの推薦する本とでは、届くべき読者の所在地がそれぞれに違うはずだ。

そして(こちらが勝手にイメージした)推薦文さえあらかじめ決まってしまえば、原稿を書くうえでの迷いはかなり軽減される。あっちに向かって歩いていけばいいのだと、確信を持って筆を進めることができる。

その意味で今回、ライターの教科書をコンセプトにした本をつくるにあたって、誰のどんな推薦コメントを想定すればいいのか、当初おおいに悩んでいた。小説家の方ってのも違う気がするし、エッセイストやコラムニストの方々も違う気がする。経営者やコンサルタントというのも(潜在的な読者ではあったとしても)違うだろうし、うーん。

結果、行きついたのが担当編集者である柿内芳文のことばだ。彼が、自分の名前を出したうえで、自分のことばとして、この本の価値を語る。そこで述べたことばの責任を、すべて自分で引き受ける。帯文を彼に書いてもらおうと決めたところで、この本の性格が決まった気がした。

さあ、発売までいよいよ一週間。いちおうオンライン書店のリンクを貼っているけれど、ぜひ、ぜひ、書店で実際に手に取っていただきたい。カバーの手触り、本の重量、ページめくりの気持ちよさを、味わっていただきたい。

今日はこの本を読みながら眠ろう。