書かない人は、書けない。

ああ、この話はあんまりしてこなかったかもしれない。

いまからちょうど25年前、ぼくは福岡にあるちいさな出版社の門を叩いた。自社刊行物はあるものの、売上のメインはビジネス雑誌の企画記事、その編集業によるもので編集プロダクションと言ったほうがいい会社だ。大学を出たあとのぼくはメガネ店に就職し、1年ほど務めたあとに退社。そのまま実家暮らしの無職男としてぶらぶら過ごし、先輩のインディーズ映画制作のお手伝いをするなどしていた。そうしていよいよ貯金も尽き、世間体その他を考えてなんとなく、前述の出版社の採用試験を受けたのだった。

数十人が参加した一次試験は、会場で言い渡されたテーマに基づく、作文だった。たしか「祭り」をテーマになにか書かされたと記憶している。無事に一次試験を通過すると、次は面接なのだという。さあ困った。なにしろぼくは1年近く職のないままぶらぶらしていた男だ。その前の職歴もメガネ屋さんで、出版とか編集とかにまったく関係がない。「なぜメガネ屋さんで働いていたのですか?」と問われたら、「メガネより重たいものを持たなくていい仕事だと思ったから」が本音だった男である。文学部の出身でもなく、自慢できるほどの多読家でもない。作文ならまだしも、履歴書的には相当にダメダメな若造だ。

かろうじてぼくが思いついた策は、書きためていた短編小説をいくつか持参することだった。短編というには心許ない、原稿用紙20〜30枚程度の掌編だ。それをたしか2編か3編、持ち込んだ。面接では小説の話になり、好きな作家(カート・ヴォネガットとジョン・アーヴィングの名前を挙げたと記憶している)の話になり、やっぱりメガネ屋さんの話になり、なんだかんだと話しているうちに終了。後日、採用の連絡が届いた。

あのとき書いていた小説がおもしろかったとは、まったく思わない。小説を通じて、社長がぼくの文才に惚れ込んでくれたなんてことは100%ありえない。ただ、「おもろいやつだな」とは思ってもらえたのだろう。そして「こいつは(ほっといても)書くんだな」とは思ってもらえたのだろう。

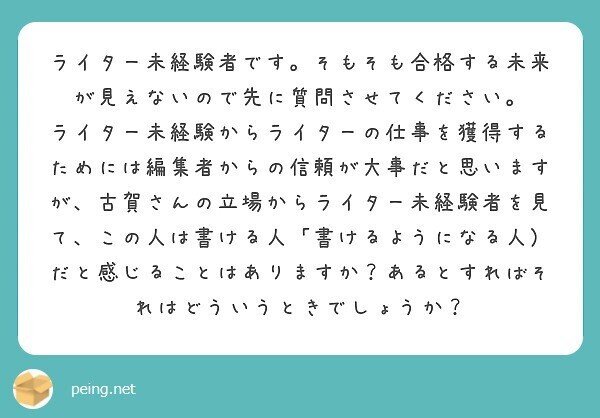

以上は、学校の質問箱に届いた質問を読んで、思い出したエピソードだ。

書ける人は、もう書いている。

書いているから、書けるようになっていく。

書かない人は、いつまでも書けない。

書かないのだから、書けるようになるはずがない。

漫画家でも、小説家でも、画家でも、ミュージシャンでも、みんな同じだと思うのだ。ほっといてもやっちゃってる人。誰から頼まれたわけでもないのに書いちゃってる人。なかば無限に、いくらでもそれを続けてしまう人。ほめられたいとか認められたいとかビッグマネーを稼ぎたいとかじゃなく、ただそれを続けてしまう人。そういう人だけが、いつしか「書ける人」になるのだとぼくは思う。ライターになるつもりなんてさらさらなかったメガネ屋さんのぼくでさえ、やっぱり山ほど書いていたもの。

書かない人は、書けない。

シンプルなことばだけど、これは真理だと思うなー。あのころの自分を思い出させてもらえただけでも、質問箱やってみてよかったです。

————

応募締切まであと10日!