試験時のメモ(受験のきっかけ、感想及び備忘録など)その2

第一級総合無線通信士(その2)

(その1)の続きとなります。

長々と書いてますが、お時間又はご興味あれば読んで見て下さい。

☆注意書き(はじめに)

以下内容は、私独自のやり方、個人的な見解ですので参考としてお読み下さい。また、私の感想や思ったことをなんでも書いてますので不要な箇所は読み飛ばして下さい。重複した内容や、間違った情報、認識などもあるかもしれませんが読者様の自己責任ということでご容赦下さい。

誤字、脱字ありましたら申し訳ありません。

本当に基本中の基本、”エ!!”こんなこと気にするの?と言った目線で書きたいと思います。

☆電気通信術

まず、最初の時点で電気通信術に関して私のレベル(知識、技術)は3アマ程度しかありませんでした。ですから、学習(訓練)方法もわからないし、何が正しく、何が間違っているのかさえさっぱりという感じでしたので

他の方の受験記を読みあさったり、試験の概要把握、学習に必要なテキスト、教本(練習帳)、電鍵類のツールなどを揃えることから始めました。

指導者が居る学校と違って、自己流のつらいところです。。。

変なくせがついているとか、そもそも論になってくると指導者のご意見を聞きたいところです。水産学校の専攻科など卒業された方の授業内容など聞いてみたいですね。電気通信術と一口に言っても中身が分かれています。

☆電信

◎送受信

和文-------------75字/分 約5分

欧文暗語---------80字/分 約5分

欧文普通語-----100字/分 約5分

☆電話

◎送受話

欧文-------------50字/分 約2分

☆印刷電信-------50字/分 約5分

(欧文普通語)

詳細は日本無線協会のホームページ内試験科目・合格基準等を参照下さい。

国家試験に直接関連するのは表1から表4ですね。

表1 資格別・科目別試験問題数と試験時間

表2 国家試験の合格基準

表3 電気通信術の試験方法

表4 電気通信術の採点基準

表5 電気通信術の科目合格者に対する免除

表6 認定学校等の卒業者に対する試験の一部免除(規則第7条)

表7 一定の無線従事者の資格を有する者に対する試験の一部免除

(規則第8条第1項)

表8 一定の無線従事者の資格と業務経歴を有する者に対する試験の一部免除(規則第8条第2項)

表9 電気通信事業法による資格を有する者に対する試験の一部免除

(規則第8条第3項)

表10一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に対する資格の付与

☆無線従事者国家試験実施基準☆

というものがあるようでして、情報公開請求で開示されたものを

WEB上で公開されている方もおられます。

より詳しい内容が知りたい方はダウンロード出来ますので、一読された方が良いと思われます。試験の方法や採点基準をよく知ることによって、

より合格に近づけると信じます。

1. 毎日の訓練スケジュールはどうするか?(送受信)

社会人でも学生さんでも1日のうちで訓練に使える時間は限られていると思います。平日は仕事でも勉強でも8~10時間は外に出ているとしたら、睡眠5~8時間、食事、風呂、その他で2~3時間と考えると多くても4~6時間取れたら良い方かと思います。(計算おかしいでしょうか?)

私の場合、只でさえ疲れて家に帰って来て、お酒でも飲もうならそのまま朝まで爆睡ということもよくありました。自分に厳しく出来ないことが時間がかかる理由の一つでもあると思いますが。。。

私は疲れた状態で訓練するより、夕食は少なめにして早く寝て、朝早く起きて訓練というようなサイクルで、風呂も朝に入浴してました。(風呂は夜だろ!!という方は入浴後寝るで良いと思います。)

だた寝起きは調子が出ないことが多々ありましたので、そこも踏まえた起床時間で考えました。長く続けることが大事だと思っていて、自分に合ったスタイルであまり無理がない方が良いと私は思います。

2時間程度の訓練でも毎日することが大事なんじゃないか?という気がしてます。ただ、よく5分でも10分でも少しでもやった方が良いということ聞きますが、自分としては最低でも30分はやらないとなんか、中途半端過ぎて効果あったんだろうか?という感じがしました。もちろん、日によっては訓練0時間も全然あると思いますので、やれるだけやるですよね。

休日は唯一たくさん訓練出来る日なので、訓練時間は可能な限り多くとりました。自分は平均で5~6時間はやったと思います。

(休日の訓練時間としては少ないでしょうか?)集中力が続かないので、休憩はけっこう取りました。

どなたかの受験記にも書いてあったと思いますが、まんべんなくやる。

可能なら◎送受信(和文、欧文暗語、欧文普通語)をセットでやるのが理想だと思います。あと、送信と受信の訓練の比率に関してですが、私は送信を2、受信9くらいの割合で訓練した方が良いと感じました。

送信も大事だとは思いますが、それを考慮してもすべての人にとって受信がポイントになるのではないか?と感じたからです。

これは後で書く電鍵は何を使うか?によるのですが、エレキーならという条件での話です。(エレキーの説明も電鍵の項目で)

ストレートキー(縦振り電鍵)ではちょっと話が違うと思います。

電話はフォネティックコードを覚えている方なら、試験前に見直す程度で大丈夫だと思います。覚えて無い方は、フォネティックコードの暗記からお願いします。

印刷電信はパソコンのキーボードで英文がタイプ出来る方ならほぼ大丈夫だと思います。パソコンをあまり使用されない方はタイピング訓練が必要かもしれません。

2. どれくらいの期間を目安に訓練すればよいか?(送受信)

これは受験者にとって永遠のテーマではないか?と思っています。

自分が今居るレベルは最低だったとしても、どこまで成長できるか?試験に合格出来るのか?ということは 誰にも(自分にも)わからないと思うからです。他の受験者様の体験記を読むと、まず年単位はかかるだろうという予想はしましたが自分にモールス通信の適性がどこまであるのか?

全く判らず、やってみて途中で都度考えるしかないのかな?と思った次第です。水産高校を参考に見てみると、本科3年、専攻課程2年とすると、どこまでモールス通信学習に時間をかけているかわかりませんが、2~3年程度かな?学生さんでもそれくらいかかるとなると、自分はどうなるのか?気が重く感じました。

具体的な訓練内容や方法は進捗具合によって、都度見直した方が良いと思います。

3. パソコンやソフト関連は何を使うか?(送受信)

これはもう、先人の受験者様の受け売り、となりますが以下のツールを利用させて頂きました。

・A1A Breaker Ver.0225

・DigitalSoundCW(DSCW)ソフト Version 30.0.1

・日替わり 通信術練習(モールス受信)

・電気通信術(電話)練習用ソフトウェア PhoneTry Ver1.00

ソフトの機能や説明、使い方やどこで入手出来るか?などはWEB上で検索すれば出てくると思いますので一部省略させて頂いて、私の使用方法や使用時の感想や注意点に集約します。

訓練で使用した内容以外は私も深い知識は無いので、ご興味あれば使って見て下さい。

◎A1A Breaker

受信訓練の電文ソース再生として使用しました。

インストール不要なのが好きです。

無料ソフトダウンロードサイトVECTORの受け売りになるのですが

以下の機能があるようです。(一部抜粋)

○ 和文と欧文、普通文と電報文の受信練習ができるソフトウエアです。

○ ひらがな、カタカナ、大小英数字、記号を電信の符号に変換します。

○ 過去の各級アマチュア無線技士の和文、欧文の国家試験が体験できます。

○ 額表(がくひょう)に適う形式で符号を出力できます。

○ 各級総合無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士の国家試験のための和文電報、欧文暗語電報、欧文普通語電報の練習ができます。

○ 総務省の行政文書「無線従事者国家試験実施基準」全文を同梱(重要)

○ 毎分の文字数とPARIS 方式の二つのスピード設定とその実測値表示

○ 和文欧文の練習用テキストの自動作成支援機能

○ 和文欧文各電報文テキストの自動作成支援機能

○ ステレオと1 Hzの小数点以下の周波数まで設定ができます。

HELP機能の中にたくさんの情報がありますので、目を通してみてはいかがでしょうか?

ちょっと古い気もしますが、”無線従事者国家試験実施基準”も記載されています。

◎DigitalSoundCW(DSCW)ソフト

モールス信号の送・受信フリーソフトです。

私は受信機能で自分が送信(打鍵)した信号が正しいか?と速度の確認に使用してました。導入編の説明には受信機能について以下のように記載されています。

”受信中の CW 符号がトランシーバーのスピーカーから聞こえる CW 音はアナログ信号です。このアナログ信号音をパソコンのサウンドデバイスに入れることでディジタル収音し、信号処理をソフト的に行い周波数分析し、音量レベルを計測して信号の有無を判定し、モールス符号を解読し、PC 画面に表示します。”

サウンドデバイスとはパソコン又はタブレット等のマイク入力がデフォルト(初期設定)のようです。

詳しい使い方は DIGITAL SOUND CW モールス信号 送受信アプリケーション 取扱説明書をご参照下さい。

私が使用した時の設定などを簡単に説明します。

・ソフト起動

・初期設定⇒オプション設定 Jpn Disp で和文の場合の

ひらがな又はカタカナ表記を選択

・Center Freq AUTO に☑を入れる。

・Threshold -75db に☑を入れる。

・信号音入力の左右選択 メニューの「信号入力」→「右側」 「左側」を選択します。

画面左右のアイコンを押しても、同様に選択が出来ます。

・Language の ENG(欧文)、JPN(和文)を●で選択、又は AUTO に☑を 入れる。

・Speed Control 受信(RX)スライド下に在る AUTO に☑を入れる。

受信したCW符号の速度に応じて自動的にスライドバーの位置を変えて、CW符号の解読をします。

・受信文字枠内に、受信した欧文、又は和文の文字が表示されます。

・受信文字枠下の RX Paste ボタンを押せば、受信文字枠内のすべての

文字列 がコピーされて、ワードパッド画面が現れます。貼り付けを実施し ます。テキストファイルにも貼り付け可能。

上記設定で基本的には使えると思われます。

◎日替わり 通信術練習(モールス受信)

WEBアプリによる通信術練習ソフトになります。

和文、欧文暗語、欧文普通語などの練習が可能で、周波数、速度、波形、反響音、単語間隔まで変更できて、まさに至れり尽くせりのソフトです。

過去の日付の選択、本文表示もされて電文内容の確認も出来ます。

電報送信練習帳の内容を覚えてしまって、ネタ切れの時に使わせてもらい、現在も使用してます。機能もどんどん追加されて、さらに充実の一言です。

欲を言えば、電文は2通で構成されてますので1通目だけとか、2通目だけとか選んで再生出来ることと、難しいと思いますが、私はスマホで使うことも多いのでスリープ解除してもアプリの再起動が不要になるともっと自分好みのソフトになりそうです。

A1A Breakerは本当に何でも出来そうなソフトですが、最終段階の仕上げの訓練に使用する分には”日替わり 通信術練習(モールス受信)”は

十分な機能があると思います。

一度、使用されてはいかがでしょうか?

◎電気通信術(電話)練習用ソフトウェア PhoneTry Ver1.00

電話の受話訓練用ソフト

一部の無線従事者の試験にて実施される「電気通信術 電話」の練習用のソフトウェアです。ランダムなアルファベットを順次表示し欧文通話表にしたがって発声(パソコンのスピーカーから)します。

受話の練習方法(READMEファイル中文書抜粋)

(2) 受話の練習

練習プログラムの発声を聞きとって、紙に書き取る。

書き取った結果を画面の表示結果と比較する。

★「始めます 本文」及び「おわり」は書き取る必要無し

★大文字小文字を統一のこと

★5文字毎にスペースを開けて、1行に20文字を書く

4. 欧文か和文(符号)はどちらから覚えるか?

どちらから覚えるかは、受験者さんが決めて良いと思います。

ちなみに私は欧文の符号から覚えました。

理由はシンプル、たくさん覚えることが出来なかったからです。

たくさん覚えることが問題無いという方は和文の符号からで良いのではないでしょうか?

和文の符号の方が覚える文字の数がたくさんあり、符号自体も長いですから

大変だとは思いますが、一旦覚えてしまえば欧文への展開はスムースだと思います。ただ、初心者的に難しい方に挑戦して嫌になってしまう可能性もあります。欧文は覚える文字の数が少なくて、符号自体も短い。

和文よりは早く覚えられると思いますので自信と達成感が感じられると思います。

後ほど紹介するテキスト、「別冊付録 パソコンでモールス通信を学ぶ」では学習の動機が強いか、弱いかで決めてはどうか?と書かれてました。

動機が弱ければ欧文(文字数26文字、符号自体は短い)

動機が強ければ和文(文字数48文字、符号自体は長い)

符号を覚えて間が無い頃は、欧文と和文が混同してしまう時もありましたが

何回も聞いて、慣れてくると判断出来るようになると思います。

和文に関して、符号を覚えるのは欧文より大変だとは思いますが

送信に関しては和文の方が欧文よりやり易いというか、楽に感じました。

なぜなら、これは自分だけかもしれませんが、欧文は使用頻度の高い文字は

符号が少なく出来ています。短点1個、長点1個が頻繁に出てくるのです。

送信術の基本は短点にあると言われており、完全にマスターするのは

時間がかかります。逆にそこをマスターすれば完璧に近いのです。

それに対して和文は使用頻度の概念が無かったように思います、なので

難しい短点が少ない=割と楽に感じる ということなんじゃないかと

思っています。

5. モールス符号の覚え方はどうするか?

音感法とか合調法とかありますが

どの受験者様も音感法(リズムで覚える)が良いと書かれていると感じます。最初に安易に選んでしまうと後でやり方を変えるのは非常に困難です。

覚える=慣れるですから、慣れたものをまた変えるには、また1からかもしれません。ゴロ合わせで覚える⇒頭の中で変換が必要になります。

スピードが速くなってくると、変換が追い付かなくなるんじゃないか?思います。

私は最初から音感法で覚えましたが、音のリズムと符号がなじむというか、しっくり来るまで2~3年くらいはかかったような気がします。”覚えた”という定義がどこにあるか?なのですが

モールス符号を聞いてから判断するまでの時間がある程度あれば、頭の中で思い浮かぶことは容易ですがこれで覚えたということになるんでしょうか?

頭の中で思い浮かぶ(想起する時間)反応時間が受信に影響します。

試験時によく試験官に符号は覚えましたか?と聞かれました。

モールス符号を試験時のスピードで聞いて、正確に受信が出来なかったら覚えて無いってこと?訓練中は符号が頭で判っていても、書けない状態が普通にあります。

音感法は音のイメージから符号を連想するので、音のリズムで符号をイメージします。覚え方も後戻りがしにくいと思いますので、慎重な選択が必要です。

A1A Breakerで使用する電文の雛形をちょっと変更して、符号記憶用のファイルを作成して再生した音をICレコーダで録音してMP3ファイル化して、色々作成しました。

A:・ー を1秒間隔で10回再生とか

B:ー・・・ を20回再生とか

AからZまで繰り返しとか

スマホでも良かったと思いますが、録音機能、音声ファイルの再生機能、海事英語の再生など多種のファイルの移動、コピーなどのし易さでICレコーダを選びました。通勤時、運動時などに聞くようにして活用しました。

6. 送信か受信どちらを先に訓練するか?(送受信)

これもよくわからない?というのが正直なところです。

私が読んだ受験者様の体験記では、受信から始めたという内容が多かった気がします。

ある程度受信が進んだところで送信訓練を始めるといった感じです。

これは、受信訓練と送信訓練の相乗効果ということが影響している気がします。しかし、私の場合は送信から始めました。

私の場合は送信はエレキー(横振り電鍵)を使用しましたが、結果的に受信よりも先に合格レベルに到達したと思います。

7. 学習に必要なテキスト、送信・受信電文のソース(音源)等は?(送受信)

先人の受験者様の情報を活用させて頂いて、私なりにどうすれば良いか考えた結果下記の資料を準備しました。

また、訓練を進める過程で関連ありそうな雑誌、書籍等入手出来そうなものは何でも使用ました。

テキスト、送信・受信電文のソース

・欧文電報送信練習帳 情報通信振興会

・和文電報送信練習帳 情報通信振興会

・モールス通信独習法 吉田 春雄氏(リメイク版)

・電信教則本(CQモールスカセット・シリーズ) CQ出版社

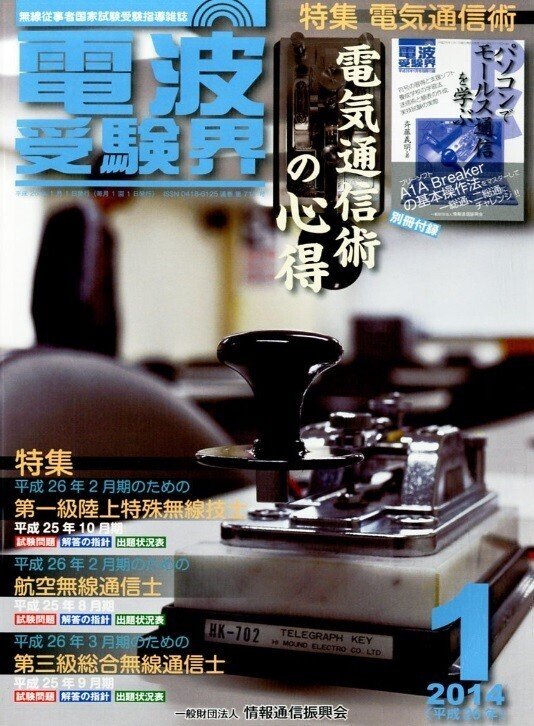

・電波受験界2014年1月号+別冊付録

パソコンでモールス通信を学ぶ 情報通信振興会

・無線従事者への道(電波受験界2016年5月号別冊付録)

情報通信振興会

音源

・私が送信練習で打鍵したモールス信号をファイル化したもの

・日替わり 通信術練習(モールス受信)

・モールス通信練習用CD(2枚組)情報通信振興会

あと、受信か送信どちらから訓練するか?電鍵は何を使うか?に大きくかかわる内容なのでこれが良いのか?

わかりませんが、A1A Breakerで読み込む受信電文ソースを作るために私が送信練習で打鍵したモールス信号を

DigitalSoundCW(DSCW)ソフト で読み込み(マイク入力)、テキストファイルを作成しました。打鍵したモールス信号の元は欧文電報送信練習帳、和文電報送信練習帳になります。

今、考えるとなんと!!無駄なことをしてしまったのか?とも思います。

この受信電文のソース(音源)を作るために多大な時間がかかりました。

結果として送信の訓練から始めてしまったということになります。

送信の訓練にはなりましたので全く意味が無いとは思いませんが、このやり方の良否は私もよくわかりません。

欧文電報送信練習帳、和文電報送信練習帳の内容にこだわってしまったかもしれません。

A1A Breakerの機能で練習用テキストの自動作成支援機能ありますのでこれを利用した方が良かったかもしれません。

・モールス通信独習法 吉田 春雄氏(リメイク版)

情報収集を始めて間もない頃、”モールス通信独習法”という本の存在を知りました。内容を知りたくて色々探しましたが、かなり古い本で絶版になっていて新品では買えませんし、中古もほとんどない状態でした。

たまにオークションなどで高値取引されているのを見て、どうしようかな~ といつも思っていました。そんな時に、WEBの情報により図書館でその本を見つけました。私の住んでいる場所からは自動車で2時間くらいはかかる

のですが、”おおぶ交流の杜図書館”という愛知県の図書館で県外の人間でも借りることが出来ました。このような本が図書館にあるとは思いませんでしたので、まさにチャンスだと思いさっそく借りて見ました。

読んだ感想としては ん~ という感じでした。そこにはモールス送受信の方法、基礎的な知識、受信姿勢からありとあらゆることが文字と簡単な図や写真で示されていました。訓練方法や注意点が文章で書かれている訳ですが、よーく読んでも、書いてあることはそうなんだ~ と思いつつも具体的に、私的にはなかなか理解し難い内容でした。しかし、文章でなんとか伝えようとする感じはよく伝わって来たのでこちらもなんとか理解したいと思いつつ、著者の意図通りかどうかは今一わからんな~ というところが正直なところです。

体を使った訓練というものは、実際に見本が無いとイメージしにくいですし、見本があってもそれ通りは出来ないことがほとんどだと思います。監督やコーチ的な人が居ない以上、自分一人で試行錯誤するしかないのです。

しばらくして、オークションでリメイク的な内容(中身は同じようですが)の本を見つけて購入しました。同じ吉田さんという方が自費出版されたようで、先輩の遺志を元に再編したと書いてありました。

吉田春雄さんは電気通信術というものを、後世に伝え残したいという思いがあったようです。現在は、リメイク版と微妙に違う部分を見較べながら訓練中です。

8. 筆記用具は何を使うか?(受信)

普通に思い浮かぶのは 鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、万年筆 などでしょうか?私は、”電信教則本”の書中に書いてある内容をけっこう信じてしまいました。そこには ”鉛筆以外はやりにくくなる”って感じで書かれてまして、太さ、濃さ B、2Bあたりがいいんじゃないかと。。。

私も B、2Bあたりで訓練を始めたんですが、始めの1~2年は特に問題は感じて無かったんですが訓練が進むにつれて、柔らかい鉛筆はすぐ消耗(短くなる)しますし、速く書く(書けるようになってくる)と 腰砕け感(筆圧についてこれないような・・・)ちょっと表現が思いつかないんですが、そんな感覚が出て来て、最後はHBになりました。

シャープペンシルはポキポキ折れるんじゃないか?とか感覚的に思いましたが、慣れてくるとそうでもないような気がしました。でも、試験時に力んでしまうことを気にして使いませんでした。

ボールペン、万年筆は試してませんので、正直よくわかりませんが他の受験者様で使用されている体験記を見たことがあります。

鉛筆のデメリットは、当たりまえですが削らないといけないこと。

消しゴムで消せますが、あまり消すということはしません。(逆に出来ません)そんな時間の余裕は無かったです。

受信終了時に、ちょっと消すくらい。二重線で訂正、抹消とかが現実的です。文字の、抹消、訂正、分割、接続、挿入にはやり方がありますので調べてみて下さい。

下記の書籍には方法が載ってました。

・モールス通信独習法 吉田 春雄氏(リメイク版)

・電信教則本(CQモールスカセット・シリーズ) CQ出版社

鉛筆は2Bを3ダース(36本)、HBを3ダース(36本)買ってHBは1ダース余りましたが今後の訓練に使って行きたいと思っています。

9. 文字はどのような字体(書体)を使うか?(受信)

これは、私の中では最も重要な課題だと思っています。

なぜかと言うと

欧文普通語-----100字/分

(試験時の聞いた感じでは110字くらいと感じました)

23WPMよりちょっと遅い感じ。

和文-------------75字/分

私としては筆記が出来る限界の領域だったからです。

これは訓練が進むにつれて、ひしひしと感じると思います。

(私以外の方は余裕かもしれませんけど)

たぶん、この辺で 年齢、適性、勉強や訓練にかけた時間が効いてくるんだと思います。

欧文は昔もっと早かったようですので、125字/分? 基準が緩和されたことに感謝しかありません。合格後でも思いますが、どれだけ訓練しても余裕だな?とは感じることが出来ませんでした。

今後も、ペースは落としたとしても訓練は続けるつもりですが、余裕を感じられる時が来るかどうかも不明です。

ポイントとして、特に欧文普通語は符号音より2,3字遅れて書字を行う(遅れ受信、暗記受信)は必要です。これが出来るかどうかで大きく合否に影響しますので、エアー筆記(指で文字を書く動き)をしながら毎日頭の中である程度受信出来るようなくせを付けて下さい。

ちょっと話がずれてしまいましたが、字体(書体)に関しても”電信教則本”を素直に信じてしまいましてそこでは大文字のブロック体か、小文字の筆記体を推奨されているようでした。大文字のブロック体でも早く書ける筆記法(少ない回数で文字を書く方法)も紹介されてました。

最初はあまり深く考えずに、一般的な大文字のブロック体で訓練していたのですが、次第に速度が速くなるにつれてどうしても書きずらい文字が出てくるようになりました。私の場合は B、E、R、Y などでした。

そこまで来るのに、1年~2年弱はかかったと思います。

その時に初めて小文字のブロック体や筆記体、又は字体(書体)の混合なども選択肢として考慮すべきだったと後悔しました。

最初に決めた字体(書体)を変更することは、私的には非常に困難なことで変更するには半年、1年レベルの期間が必要なんじゃないかと思いました。

なので字体(書体)を変更するなら、出来るだけ早い時期がお勧めです。

逆に言うと半年から1年以内に自分に合った字体(書体)を見つけることが合格への近道ではないかと思います。

私の場合、筆記体は書けないことはありませんがなじみが薄かったですし、小文字のブロック体が良いかなとは思ったのですが、今更全部まるごと変更というのは、1から訓練するのに等しいんじゃあないか?

と思い、悩みました。

そこで大文字のブロック体と小文字のブロック体の混合案

B、E、R、Y ⇒ b、e、r、y 小文字に変えて

その他は大文字にするという案を考えました。

基本的に速く書くには、紙と筆記具が離れず書けること(一筆書き)、線の経路が短いことが理想です。そういう意味で大文字のブロック体は早く書くには非効率な文字もあると判断しました。

字体(書体)の話だけでつらつらと書きましたが、才能や潜在能力があれば色々な工夫など必要は無いと思います。

これは筆記能力に大きく依存すると思いますので、元から筆記が速く出来る人、手の動きが速いといった能力を持った方には関係の無い話だと思います。凡人や、さほど能力の無い人間は、工夫が必要です。

私はそこまで追い詰められていたということになります。

10.練習用紙はどのような大きさ、形状、質のものを使うか?(受信)

用紙に関しても最初はそんなに気にしてなかったので、欧文に関してはA5というかなり小さめの用紙で受信訓練していたのですが

A5⇒B5⇒A4⇒A4のちょっと質の悪いもの?

(最近は質が悪い紙はあまりないですね)のような感じで変えました。

・コクヨ Campusドット入り 罫7mm(さらさら書ける)

・maruman ルーズリーフ 横罫7mm

A4のちょっと質の悪いもの? 悪いと言うほど悪くないです。

罫10mmを探してましたが、見つけられませんでした。

私のお勧めは、出来るだけ本番に近い大きさ、様式の紙が良いと思います。

そうなると

欧文受信用紙

和文受信用紙(額表)情報通信振興会

が本番に一番近いのですが、まだまだ未熟な時点からお金をかける訳にもいかないと思います。最近では同じ様式で、印刷すれば試験本番(情報通信振興会など)とソックリな受信用紙が手に入るようなWEBサイトもあるようですのでそれでも良いかもしれません。最近の紙は質が良く、つるつるしてさらさら書けるものが多いため思った以上に書けたりします。

しかし、試験本番時の用紙の方がちょっと、ざらっとしているというか、抵抗が多いような気がしました。なので用紙が変わったくらいでは影響されない程度に書けないとダメだと思います。

また、和文に関しては額表(電報形式)で受信することになりますので本文は必ず升目(10mm角)があるものを使用しました。

・Planning Section

Lucky PS-410 A4 50SHEETS 10mm SECTION

私が感じた傾向として速い速度の受信をすればするほど、字は小さくなり文字間隔は狭くなりぎゅっと縮んだ感じになります、それは受信(手の動き)が受信速度についていけてない結果と思われます。

11.欧文受信用紙、和文受信用紙(額表)情報通信振興会の活用方法は?(受信)

試験本番と同じ用紙(様式)で書くことはとても重要なことだと思います。

用紙の大きさ、罫線幅、などに慣れることや紙の取り扱い、文字の大きさ、間隔具合を身につける必要があるからです。

受信試験時に欧文の場合、配布される紙は練習1枚、本番用4枚だったと思います。練習は本番の前の貴重な予行演習ですので、聞き流すのではなく必ず、本番と同じように書いて下さい。私の場合、調子が出るまでにはどうしても何か書かないとダメな時が多く本番でベストを出すためのポイントでした。欧文受信試験時は練習1通と本番2通の電文が流れて来ますが、普通に書けばたぶん1通1枚で収まると思います。ちょっと足りない場合は、余白に書いてもOKなので1枚で収めた方が良いと思います。

本番が4枚配布されるのは、1枚で書き切れない場合の予備が各1枚(2枚)あるためと思われます。

2枚目に渡るとけっこうな暗記受信が必要になりますし、2枚目に紙を入れ替えた時にミスが出やすくなります。

また、試験前には、資格、受験番号、氏名、ページ番号を事前に記入するのですが、私は和文受信のページ番号でミスしそうになりました。

これは和文受信での話です。

受信試験時に和文の場合、配布される紙は練習1枚、本番用5枚だったと思います。和文の場合も練習1通と本番2通の電文が流れて来ますが、本番1又は2通目が2ページ目に渡ったり、1又は2通目が3ページ目に渡ったりと5枚全部フルに使用されると思います。予備の用紙は無い訳です。

和文の場合も、練習は本番の前の貴重な予行演習ですので、聞き流すのではなく必ず、本番と同じように書いて下さい。

ここで、和文の用紙もあらかじめページ番号を事前に記入するのですが、本番中 受信に集中するあまりページ番号を意識せずに電文を書いてしまいました。2通の受信終了後、我に返って、あれ? なんかページがおかしいかな?と思った訳です。そこで冷静に、番号の確認及び入れ替え等が出来れば問題無い訳ですが、ともかく緊張しまくりですし、提出までに時間は数秒しかありませんから、パット見ておかしい?⇒ページの訂正となって⇒提出後に大丈夫だったかな?となりました。

合格出来たということは、私のページ訂正は正しかったのかな?と思いましたが、まさに冷や冷やな状況でした。欧文受信も和文受信も受信用紙が複数枚ある時の扱いに慣れていないと、危ういと感じた瞬間でした。

これまでに、数回同じように試験は経験していた訳なので、なんで今更とも思いますが試験会場の机の大きさが狭かったり1つの机で2人掛けだった場合など、作業スペースはどんどん狭くなります。

試験会場の席は受験番号で指定されている場合が多いのですが

もし、試験人数が少なくて机が余っていて試験官が移動してもOKですよ!!と言ってくれるなら、絶対1人1席の場所に移動すべきだと思います。音源が十分聞き取れる範囲の席の位置で。。。

ここからは和文受信用紙(額表)の話ですがあと、和文受信は、発信局と番号が数字のパターンが1通目又は2通目どちらか、又は両方にある感じがします。発信局が数字の場合、その発信局の前にハツ 番号の前にタナ が前置されます。試験時いつも試験官は ハツ、タナは記入しなくてもよいですよ~ って言われるのですが、私は必ず書くようにしてました。

なぜかと言うと、まず書いても減点はされないようですし、不問というものがあります。(無線従事者国家試験実施基準 参照)

ハツを書かなかった場合、発信局がカタカナで送られて来た時、もし例として ”ハツカイチムセン” とかだった場合、あわててハツを書かなければならいないし、それによって全体の調子がおかしくなってしまう時もありうるからです。番号は必ず数字なのでタナは書かなくても問題無いと思いますが、ハツとセットで書きました。

字数、番号は文字を書く位置をそれほど気にしませんが、発信局が数字ではない場合、文字は必ず右上から書くようにした方が良いです。発信局名の文字数が何文字あるか?はわかりませんし、文字の大きさも大きいと升目に入らなくなります。

受付の升目の数字は略体というもので、他の部分の数字とは符号が違いますので注意が必要です。あと、時と分の間とか、文字の数に対して受付の升目がちょっと小さめのような気がしました。

種類、特別取扱、局内心得に関しては記憶ではほぼいつも試験には出ないので気にしておりませんでしたが完璧を目指す方は訓練して下さい。

12.欧文電報送信練習帳、和文電報練習帳の使い方は?(送受信)

欧文電報送信練習帳、和文電報練習帳は私にとっては初めて買ったテキストでありバイブル的な存在でした。

欧文電報送信練習帳は欧文の電気通信術の試験方法(モールス電信、電話)、モールス符号が記載されていたり、符号の構成、

欧文通話表(フォネティックコード)、海上移動業務、航空移動業務における数字・記号の使用方法、発音などが記載されています。

どの内容も知っておくべきことなので、じっくり読みましょう。

前編⇒3総通用

後編⇒1、2総通用 と分かれていますが、私はあまり意識しませんでした

最初の電文のネタになります。

送信・受信電文のソース(音源)の頁でも書きましたが、私はこの練習帳の内容をまず送信訓練で使用しました。

電鍵(横振りタイプ)で電文を打って、DigitalSoundCW(DSCW)ソフト で読み込み(マイク入力)、テキストファイルを作成しました。

送信訓練で作成したテキストファイルを、受信訓練で使用しました。

ひたすら練習帳で訓練を続けると、どこかで内容を覚えてしまいます。

そうなると訓練としては効果が薄くなって来るので、更なる電文ネタが必要になってきます。

和文電報送信練習帳は和文の電気通信術の試験方法(モールス電信)、参考で欧文の電気通信術の試験方法(モールス電信、電話)などが記載されています。和文に関しては電報形式(額表)というもので試験がされるため、欧文より作法が複雑で、決まり事があります。

試験方法は無線従事者規則第三条にも記載があります。

欧文の電気通信術の試験方法(モールス電信、電話)、などが記載されています。

13.電鍵は何を使うか?(送信)

私はまず横振り電鍵で国家試験を乗り切る作戦でした。

電鍵には大きく分けて、縦振り(ストレートキー)、横振り(パドル+エレキー)などがあります。

※エレキー:エレクトロニックキーヤーの略称

私が感じたところで言うと、タイミングのコツさえつかめば横振り電鍵の方が速く習得出来ると思います。

また、パドルを押している間は自動で信号が送出されるので、割ときれいで速い速度の信号が手軽に出せます。

もちろん、短点から長点又はその逆のタイミング、速度が速くなれば習得期間はそれなりにかかりますが私はストレートキーよりは早く習得出来そうだ!!と感じました。

通信士としては、両方出来る必要があると思うのですが、”電波受験界2014年1月号+別冊付録 パソコンでモールス通信を学ぶ”

の中にストレートキーの習得は、資格を取ってからで良いのではないか?みたいなことも書いてあったため、楽?早く出来そうな方へ

行ってしまった次第です。

試験時に隣の受験者さまが、試験場に備え付けの電鍵をガンガン叩いて打鍵しているのを見て、これは速度を上げるのは難しそうだな!!

と感じたこともあり、早く出来そうな方(エレキー)を選ぶことにしました。(横の受験者様が叩く電鍵の音がうるさくて、自身の打鍵に集中出来ないことが時々ありました。)

試験場には縦振り(ストレートキー)が備えられていますが、それを絶対使用しないといけないことはありません。

”弘法筆を選ばず”弘法大師のように書に優れている者なら筆の善し悪しは関係ないという意味。とWEBに書いてありましたが

私には無理です。普段から使い慣れた電鍵が使用できるならそれがベストだと思います。

試験官に申し出て認められれば、縦振り(ストレートキー)、横振り(パドル+エレキー)いずれでも交換OKです。

エレキーはメモリー機能が無いことが条件のようですが、私は細かくチェックされたことは一度もありませんでした。

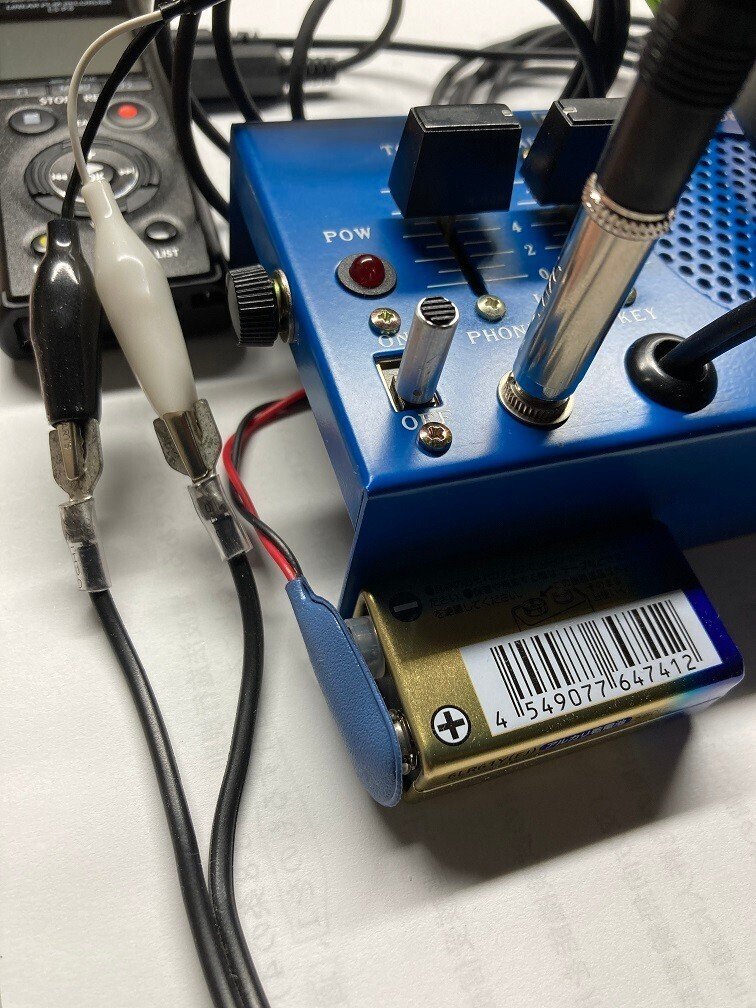

エレキーとは左、又は右のパドル押し続けると短点又は長点が連続で送出されるもので、パドル部分(接点)とエレキー本体部分

で構成されていて、ケーブル接続されています。試験会場のストレートキーが接続されている部分の端子を外して、ワニ口クリップで挟むことにより接続します。信号が聞こえるか試験官に確認して下さい。

試験終了後は元にセットしてあった状態でストレートキーの接続に戻して下さい。

私は下記を使用しました。

KEYER102は 2023年7月時点で生産中止されたようです。

色々探したのですが本当に種類が無く、やっと見つけたんですがまた生産中止ですか。。。

・パドル GN607F (株)GHDキー

・TAM-KEYER102(株)TAM

KEY IN ⇒パドル部分と接続します。

OUT ⇒ストレートキーが接続されている部分の端子(極性関係なし)

PHONE ⇒ヘッドホン接続

試験会場では、ヘッドホン接続が基本です。他の方に音が漏れないように。

受験者が私一人の時は、ヘッドホン無でもよいですよ~ と言われたこともありました。

ストレートキーで受験されている方も時々見かけましたが、本当に勇敢だと感じました。横振り(パドル+エレキー)よりは断然難しいと思いますし、スピードが上がらなければ、未送信の文字も増えて減点が増えますので、リスクも大きいです。でも真の通信士はやっぱりストレートキーだと感じます。私は国家試験合格後にストレートキーの訓練をするつもりです。

14.音の周波数、音量等はどうするか?(受信)

よく見かける周波数は770Hzの鋸波が試験時のCD音に近いとか言われているようです。音の大きさ、音色?など符号を聞き分けるのは耳と頭ですが、音量は比較的大きめの方が頭の中に入って来るような気がしました。(これは年齢や耳などにも依存すると思います。)

訓練時におけるPC(私の場合はタブレットを使用してました。)の音量は70%くらい目安で設定しました。

試験時はCDプレーヤーを使用して再生することが多いようです。私の場合、直近の試験ではディスクの再生装置は部屋の前の方にあって、スピーカーは後ろの方から聞こえた気がしましたのでこれは受験する日本無線協会の支部によっても違うかもしれません。

耳は前面からの音を聞くように出来ているのですから、スピーカーは前面からの方が良いと思うのですが自分は、そこまで注文は出来ませんでした。

試験会場に入った時に確認しておくべきだったかもしれません。

試験時の音量調整は、問題無いですか~?と試験官が聞いてくれると思いますので、誰も何も言わなければ試験官のさじ加減となります。なので遠慮なく音量の増、減を注文して良いと思います。

(出来るだけベストな状態で受験出来るように。)

あと、余談ですが机の上に出したいものとか可能な範囲で許可してもらえますので、何でも聞いてみたら良いと思いますし、トイレなども試験中に行きたくなったら黙って手を挙げれば許可してもらえるんじゃないか?と思います。(事前にトイレなどは済ませておくことが原則ではありますが。)

送信時のヘッドホンを使った状態も、訓練中に経験しておいた方が良いと思います。スピーカーからの生の音よりも小さく聞こえたりしますので、音量などを確認して下さい。ヘッドホンもマイヘッドホン持ち込みOKです。(試験官の許可を受けて下さい。)

前にも書きましたが、私は隣の席で電鍵をガンガン叩いて打鍵している受験者が気になったり、電話の送話で他の受験者が発声している声が気になって、なかなか集中出来ないことがありました。

送信時の始めるタイミングは自分で決めれます。少しなら練習も可能です。(ウオームアップ)受験番号と名前をカタカナで打鍵してから始まります。あと、外部からの雑音(警察や救急車の音、受験者の咳ばらい、部屋の反響音など)も実際はありますので少々のことは耐えられる訓練が必要です。

15.電文スピード(速度)はどのように設定するか?(送受信)

電話と印刷電信は除いた話になります。

下記の速度を踏まえて、試験時に十分対応出来る速度になりますが

私の場合、徐々に速度を上げていくのではなく、2段階程度に分けて訓練しました。理由はあまり段階を多くすると、どこから次段階に行くべきか迷いますし、最終的には音感法は音の調子(イメージ)で判断するわけで、途中の段階のイメージ習得が無駄に感じたからです。とは言ってもあまり訳がわからない速さでも意味ないかもしれませんので、そこは人によって段階数を色々変えたらいいんじゃないかと思います。

場合によっては、速度を思い切って下げる必要もあるかもしれませんので

そこは状況に応じて、臨機応変ということになります。

☆電信

◎送受信

和文-------------75字/分 約5分

欧文暗語---------80字/分 約5分

欧文普通語-----100字/分 約5分

受信試験時に自分が感じた速度で言うと下記になります。

和文-------------22WPM

欧文暗語---------21WPM

欧文普通語-------23WPM

欧文普通語はもう少し遅く感じましたが、和文・欧文暗語・欧文普通語

共22WPMに統一して訓練していました。

理由は速度を変えるのが、面倒だったので早い方に合わせました。

欧文普通語は少し早い方が良いなと感じた結果、途中から23WPMに統一して訓練しました。

以下、参考です。

☆通信速度の表記☆

1 一線の長さは、三点に等しい。

2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。

3 二符号の間隔は、三点に等しい。

4 二語の間隔は、七点に等しい。

字/分 CPM(character per minute)

和文 PARIS方式による通信速度の7~8割

欧文暗語 PARIS方式による通信速度の8~9割

欧文普通語 PARIS方式による通信速度とほぼ同じ

ワード/分 WPM(words per minute)

1ワード=50短点分の1分間当たりの出現回数=PARIS_

1WPM=5字/分(10WPM=50字/分)

WPM 20/ 21/ 22/ 23

CPM 75/ 79/ 83/ 87 和文 約75%

CPM 85/ 90/ 94/ 98 欧文暗語 約85%

CPM 100/105/110/115 欧文普通語 100%

16.合格基準等を踏まえた練習(送受信)

ここで、最初に出てきた ☆無線従事者国家試験実施基準☆ を参考にすることが有効だと思います。

いつも試験時に試験官から言われる 通信の大原則 ”間違いはダメ”ということ。間違ったら訂正する。文字は誰が見てもわかるように書く。など基本的なことを重視されます。

あと、重要なポイントとして採点は減点方式だと言うこと。

誤字などは1字ごとに3点マイナスなので、最も減点されます。10文字間違ったら30点マイナスされます。これは欧文普通語で約500文字、送受信するわけですが、例えば約90% 450文字程度正しい文字を送受信出来たとしても 得点は0点(マイナスは無いので)です。

なので、誤字を書く又は(打つ)なら脱字(空白)、又は未送信の方がまだましです。減点が少なくなるように訓練しましょう。

特に送信の場合は30文字程度未送信があっても2字で1点減点なのでマイナス15点で済みます。あと品位という項目もあり、信号が汚い、受信した文字が汚いなどで減点されると思われます。不問は減点されない(たぶん)採点項目ですのでこれらは知っていて損はありません。他の受験者さまで色々分析されている方もおられますので、ぜひWEBなどで調査してみて下さい。

採点区分

点数

送信

誤字、脱字、冗字

1字ごとに 3点

符号不明りょう又は発音不明りょう

1字ごとに 1点

未送信

2字までごとに 1点

訂正

3回までごとに 1点

品位

15点以内

受信

誤字、冗字

1字ごとに 3点

脱字、書体不明りょう

1字ごとに 1点

抹消、訂正

3字までごとに 1点

品位

15点以内

17.電話、印刷電信の対策はどうするか?

電信に比べると、電話、印刷電信は気が楽に感じます。

電話は欧文電報送信練習帳の中に記載されている欧文通話表(フォネティックコード)の送受話になります。試験方法も同じく記載されています。

実際に試験開始時にも再度やり方は確認されますし、

それほど難しくはありません。

「始めます」⇒「本文」⇒ アルファ、デルタ、ブラボー の様にランダムに読まれます。⇒最後に「おわり」

※ポイントはアルファベットは順番ではなく、ランダムなのと5文字区切り(欧文暗語と同じ)であること。文字数は100字(5文字×4×5段)であることです。速度は50字/分なので1秒ちょっとで1文字はそんなに早くないと感じました。

電気通信術(電話)練習用ソフトウェア PhoneTry Ver1.00 で受話訓練出来ます。送話訓練は文字を見て欧文通話表(フォネティックコード)を発声します。

まずは欧文通話表(フォネティックコード)を覚えて下さい。

A:ALFA (アルファ)

B:BRAVO (ブラボー)

C:CHARLIE(チャーリー)

からZ:ZULU(ズールー)まで

受信ではアルファとCDから聞こえますので先頭の Aを書きます。

ブラボーなら Bを書きます。欧文受信用紙を使用します。

印刷電信はノートパソコンに英字、記号、数字、改行等をタイプ(入力)する試験です。受験番号(数字)と名前(ローマ字)を入力したと思います。

次に練習と本番(表裏一体のラミネート紙)があり、まずは練習するかしないか選びます。(自分はいつも練習してました。)

練習の問題終了後に裏返すと本番の問題といった感じです。

試験をスタートするタイミングは自分で決めれたと思いました。

たぶん。。。

入力内容が間違っていると、ボーンと音がして先に進めないだけなので、気楽にどんどん入力します。ブラインドタッチ出来る方なら、問題見ながらどんどん入力するだけです。私は、完全なブラインドタッチは無理だったので、単語単位で覚えてパッパとどんどん入力して行き、間違えたらボーンと音がするので見直すといった感じで、時間内に250字入力しました。普段パソコンを使っている方なら大丈夫だとは思いますが、慣れてない方は入力の練習を時間計測しながら訓練して下さい。

18.試験時のアドバイス、トラブル、反省点など。☆雑記

試験回数としては、2回/年×4年=8回受験したので めっちゃ高価な資格です。地理と法規は科目合格が流れてしまって、各2回づつ受験しました。もう半分あきらめの境地になっていたことがおわかりでしょう。

(永久ループかと?)

だた唯一の救いは、電気通信術の受信がちょっとづつでも進展していると感じていたことと送信は訂正があったりしながらも2年目(4回目)あたりから”まあいいんじゃない”と試験官から言われ出していたことくらいです。

試験の雰囲気に慣れるために、毎回受験してさらに和文の訓練として国内電信まで受けてましたが結果的には最初の2~3回は受験しなくても良かったかもしれません。でも、地理、法規、英語の科目合格が最初の方であったので電気通信術に専念出来たとも言えます。

なので、良かったか悪かったかはよくわからないところです。

書き忘れてましたが和文の数字は最初、和数字ではなくアラビア数字

(1、2、・・・)で書いていたのですが

(アラビア数字の方が慣れていて書き易かったのと、不問に記載があったため)試験官からの指摘や、途中で変えた方が良いと思い直して半年くらいかけて矯正しました。3年目くらいで。

試験時の接続 私が受験した時はコードモニターがEKMー2Aではなく

EKMー2Bが使用されており、REC端子とICレコーダが接続されていたと思われます。受験者のヘッドホンはEKMからで、試験官のヘッドホンはICレコーダから来ていたと思います。(間違っていたらすみません。)

最初の頃は無我夢中で、アドバイス的なことや反省を考える余裕も無かったので、途中からのことにはなりますし重複しますが、メモ程度で書かせてもらいます。(同じ内容がありますので読み飛ばして下さい。)

たぶんやったけど忘れていること多いと思います。

細かいところで間違っていたら申し訳ありません。

・これは和文受信での話です。

和文の用紙もあらかじめページ番号を事前に記入するのですが、本番中 受信に集中するあまりページ番号を意識せずに電文を書いてしまいました。

2通の受信終了後、我に返って、あれ? なんかページがおかしいかな?

と思った訳です。

そこで冷静に、番号の確認及び入れ替え等が出来れば問題無い訳ですが、ともかく緊張しまくりですし、提出までに時間は数秒しかありませんから、パット見ておかしい?⇒ページの訂正となって⇒提出後に大丈夫だったかな?となりました。

・3年間の科目合格期間を活かせなかった。法規、地理は再度受験が必要だった。

・欧文は安易に最初の字体を ブロック体(大文字)にしてしまったのが良くない?結果として言えば私的にはブロック体(小文字)がいいんじゃないかと思う。筆記体はしっくり来なさそう。(普段から慣れていないため、これもわからないが)

・最初は私の書字能力がどの程度か不明だったため、ブロック体(大文字)で書いていたがだんだん、スピード(22⇒23WPM)についていけないことが判明して、b、e、rはブロック体(小文字)に変更

・和文の数字は和数字に変更(これは試験官から指導を受けた)強制に4か月程度かかった。

・書字用の練習ノートがさらさら書ける良質の紙だったので、本番の練習用紙ではひっかかりが気になった。(練習時よりも文字がうまく書けない。紙のざらつきによって芯の硬さも影響する様子)

・鉛筆も2Bを使用して来たが、最後の一歩で腰砕けになってしまって、伸びがないため HBに変更した。(筆記能力が限界に近づいたため、一般には気にならないことが問題になってしまう)

・寝起きすぐの状態だとうまく筆記出来ない。(1時間とか時間を空ける)

・和文の数字 四、五、六は鬼門 手がおいつかないので暗記受信するしかない。

・令和4年度9月期で初めて、得点開示をやってみた。(令和3年度3月期+令和4年度9月期)得点開示のやり方は、日本無線協会のHPに掲載されています。私は他の受験者さまの受験記を見てやり方を真似してみました。

・今後、練習を続けて行くかどうかの判断が必要

(得点開示がボロボロ過ぎてショック)

一つ前の3月期の方が点数が良かった。

(詳細不明だが採点者による差が大きい?)

・もう少し練習すればなんとか読める程度の文字なら書けそう???

誤字、脱字をなくすことが出来れば、希望はありそう。

・送信はなんとか合格圏だと思うので、引き続き練習すればなんとかなりそう。

・とにかく年齢が若いうちに免許を取得したい。(今でしょ、って感じ)

・受信試験の順番(最初はモールス受信から実施)

◎和文

用紙は練習1枚、本番5枚

早いスピードに聞こえた。

早めのWPMで練習が必要。

◎欧文暗語

用紙は練習1枚、本番4枚

◎欧文普通語

用紙は練習1枚、本番4枚

◎電話

練習なし、用紙1枚

※電話の受話が終わったところで部屋を移動

・送信試験の順番(最初は印刷電信から実施)

受験番号の若い順に実施。人数が多いと待つ人も居た。

◎印刷電信

最初に受験番号と名前を打つ。(名前はローマ字で)

モールス電信

最初に受験番号と名前を打つ。(名前は和文で)

◎和文

◎欧文 暗語

◎欧文 普通語

19.メンタル的な要素、気力の維持などどのように対応するか?、その他

学校受験じゃあ無いですが、短期勝負が一番良い方策だと感じています。

複数年単位での訓練はモチベーションの維持が大変ですし、長引けばお金や時間が必要になるからです。貴重なお金や時間を費やして、それが何になるかは人それぞれですが、長引いて良いことは一つもありません。

私の後悔は、出来れば3年以内に取得したかったな~と思っていることです。(科目合格が有効なうちに)

私の場合は、途中で身近な家族が亡くなったりしたことで半年くらいは何も出来ない期間がありました。長期の訓練中には自身が病気になる可能性もありますし、世の中が色々騒がしくなる時期もあると思います。

誰もが短期間で取得したいのはやまやまでしょうが。

すでにアマチュアCWなどで習得されている方以外は多少なりとも時間が必要ですよね。やりたいと思った時がやり時です。

そして、一般的に言われていることになりますが諦めてはいけません。

やめてしまえばそこで終わりです。

全然進展しないな~ と思っても1mmでも進展がある限り又は自身がやりたいと思うならやるべきです。あと、訓練に疲れた、嫌になったという時は遠慮なく休みましょう。継続することが力になると信じています。

私も今後、技量維持や向上は一生続けて行きたいと思っておりますので、

無線生活を一緒に楽しみましょう。

長文お付き合いありがとうございました。

ねるねる大王

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?