【対談後半】命と暮らしを守る #枝野政権構想 枝野幸男×福山哲郎 6月1日

枝野幸男代表は、5月29日の会見で、「支え合う社会へ―ポストコロナ社会と政治のあり方(『命と暮らしを守る政権構想』)」(私案)を発表しました。それを受けて、今回は枝野代表に、コロナ後の社会のあり方、政府のあり方についてお話を伺いました。こちらでは、後編をお届けします。(前編はこちらです)

※実際の対談の様子はこちらからご覧いただけます。

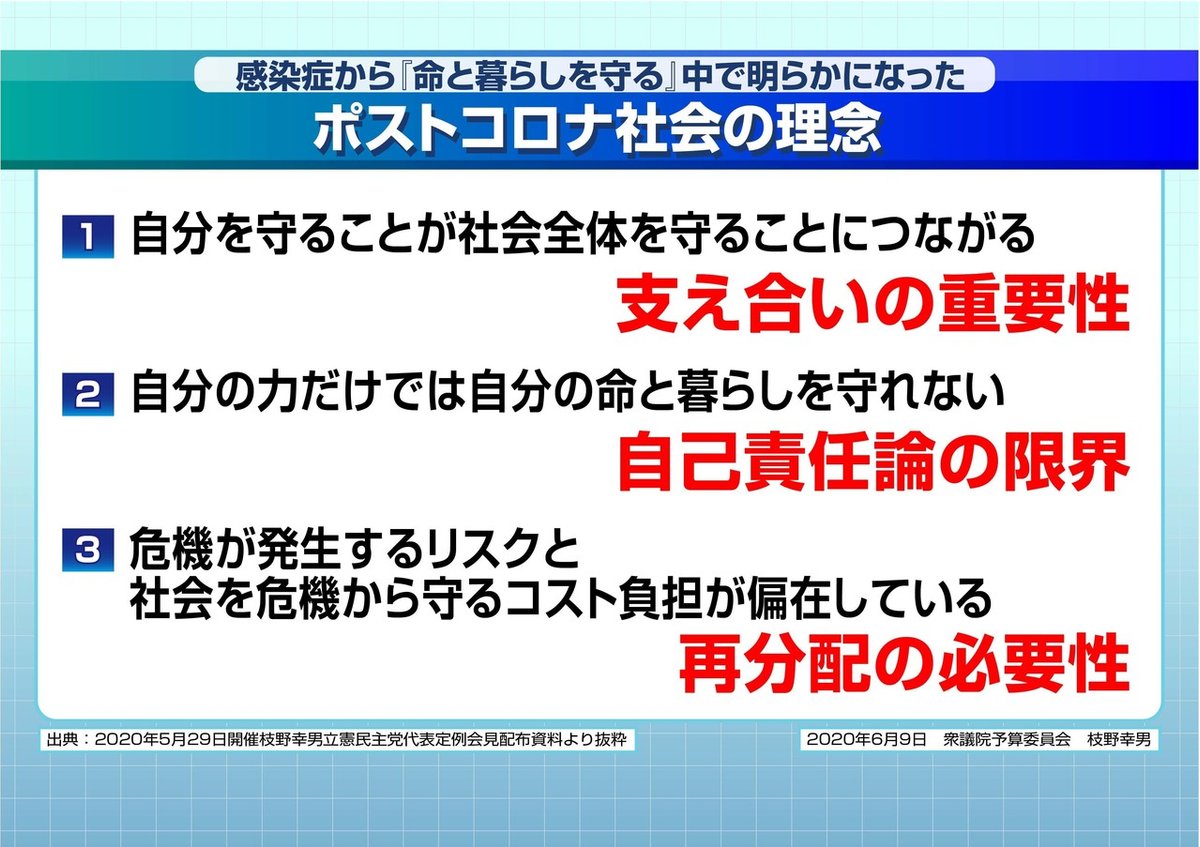

福山:枝野代表がポストコロナの理念、それから政治経済、社会の方向性を出されました。ポストコロナ社会の理念は三つあるとされています。若干抽象的な表現になっているので、一つ目から代表に解説してもらえればと思います。

一人がみんなを救う社会、みんなが一人を救う社会

枝野:一つ目は、自分を守ることが社会全体を守ることにつながっているということです。今回、一人ひとりが自分の身を守るために自粛をした結果として、社会全体を守ることにつながったわけです。一方、自分だけで自分の命を守れるのかというと、財界の方や芸能人の方が亡くなっている様に、どんなにお金があっても社会的な地位がある方でも、ウイルスとの関係でいえば皆平等です。ウイルスは人を選ばない。自分が感染しないようにするためには、皆が感染拡大の防止へむけて協力してくれなくてはなりません。だから、皆自分の力だけで生きているわけではないのです。他人が、社会全体が協力してくれているおかげで、あなたの生活が成り立っていて、あなたの命が守られているのだということ。これは、自己責任社会ではないのです。誰かに支えられて誰もが生きているということを、今回のことで皆しっかりと認識しなければいけない。このことと、二つ目の自己責任だけでは通用しないということは裏表だと思います。

感染リスクと自粛コストが偏らない社会

枝野:三つ目は、支え合うことで生じるリスクやコストが、実は平等ではないということです。感染症の治療に従事する医療従事者の皆さんは、より高いリスクの中で活動しています。他にも、介護・保育・運送に従事する方などがそうです。一方では、リモートワークができる方もいます。また、儲かっている方もごくごく一部にはいるのに対して、飲食・文化芸術・観光などの業種では、自粛のコストをより多く負担していただいています。こうしたリスクやコストが高い方をしっかりと支援をしなくてはなりません。一言で言えば再分配です。お金だけではリスクは解消しないけれども、せめてリスクが高い仕事の方には、それこそスーパーのレジの方とか宅配業者の方も含めて、こういうときは普段より高い収入を得られるように支援をしなくてはならないと私は思います。それで初めて、皆が感染拡大を最小化するための合理的な活動ができる。私たちが「自粛と補償はセットだ」とずっと言い続けてきたのは、自粛に伴うコストは社会全体で、つまりは税で補うべきじゃないかということなんです。

福山:国が移動や営業の自由を我慢してくれと言っているのだから、税金をいただいている国としては、そこの部分についてはしっかりと補填をしないと、自己責任だからお前らでやれというのはずれてますよ。これを我々はずっと主張してきたわけです。

枝野:再分配では、負担能力の高い方にはより大きな負担をお願いせざるを得ないと思います。まずは再分配の必要性をきちんと共有することが大切です。一部の大企業に貯め込んだ内部留保を吐き出させる方向にすべきとずっと言ってきました。その考え方自体は何も変わりません。もしかするとコロナが収まった頃には、実はほとんどの企業が内部留保を吐き出しているかもしれませんが。能力に応じて負担していただくということは、所得の高い皆さんには理解していただく必要があります。その考え方を皆で共有していくことが、まず何よりも共通認識になるべきだと思います。

福山:ここ10年ずっと税率を下げてきた法人税をどこかで上げなければという議論がある一方で、この状況で各法人がどうなるのかが不透明で、一概には語れない状況にあると思います。税構造全体をどう見直すかという、大きな議論をしなければなりませんね。

コロナ後、どこを目指せばいいのか?

福山:このポストコロナの社会・経済・政治の方向性について解説をお願いします。

枝野:まず、互いに支え合う社会は、ここまでにお話した通りです。支え合うための政府の役割を、強めるということに尽きると思っています。支え合いとはどういうことかというと、困ったときに頼りになる仕組みを作ることだと思います。病気になったときの医療であったり、歳をとったときの介護であったり、子育て中のときの保育や放課後児童クラブであったりと、これらが政治のコアの役割であるし、「そこを大事にする社会にしないと、自分さえよければでは通用しないよね」ということを政治が掲げていく必要があると思っています。

次に、未来志向の分散型経済とは、経済は今だけ、金だけじゃないということです。一極集中や国際分業が過剰になった結果として、危機に脆弱な経済となってしまったし、経済の議論では、目先の利益の方が大事だという話になりがちです。今だけではなくちゃんと先まで見て、リスクやその変動を考えて、先を見据えた経済にしていかなければなりませんし、一極集中はやはり弱い。私は、政治がちゃんと後押しをすれば、分散型経済は進んでいくのではないかと思います。今回、一定の業務はリモートワークでかなりできるということを、我々はやむなく知ってしまったので、リモートワークできる分野が広がっていけば、皆が東京に満員電車で通う必要はありません。そのように、分散化が進んだ経済は、現状よりもよりしなやかな経済なのだと思います。

そして、三つ目です。日本の役所は小さい。公務員の数が圧倒的に足りていません。だけど、政府支出全体の規模は非常に大きい。同じぐらいの経済規模の国々と比較したときに、明らかに財政規模が大きい。そういう意味では、大きな政府なのですが、でも行政はどんどん小さくされてきた結果として、自分たちの仕事ができなくなり、わけのわからない幽霊団体を作って丸投げするという事態が起こっているわけです。なので今、小さな行政から脱却して機能する政府を作らなければならないのです。

社会にも行政にも「ゆとり」が必要

福山:環境問題や気候変動の問題、日本には地震のリスクもある。そうすると、気候変動、地震、災害、台風、感染症、日本社会はこういう突発的なリスクにいつも晒されていることが、この10年で明らかになったのではないかと私は思います。その度に行政の仕組みを変える方が、実はすごくコストが高い。なので、あらかじめ厚めに対策をして、いざというときに必要な人員や仕組みを用意しておく。そういうものは見かけ上無駄遣いで余計なコストのように思えるけれども、本当はそれがあったほうが全体としては世の中が上手く回るし安心でしょう。準備をする余裕を持った、効率を最優先したぎりぎりのところではないようなものを、政治も国民も一定程度許容するような理解や共通認識がいるのではないかと思うのですが、どうでしょうか?

枝野:おっしゃる通りだと思います。この効率化の中で、社会全体にゆとりがなくなっていますよね。バッファを持っているということが、特に行政には必要なんです。与党は水道の民営化の法律を強引に通しましたが、水道が民営化されないところは地域事情に応じて貧困対策、困窮対策をして一定期間料金をただにすることだって、決定すればできるわけです。そうしたことはいざというときには必要なんです。日本中どこに住んでいても地震や台風で避難所で暮らさなくてはならない事態に追い込まれることは、誰にでもいつでもありえます。そのときに行政に本当の意味でのゆとりがなければ、全部自分だけでやってくださいとなってしまいます。それは無理ですよ。消防署が存在していることには誰も文句を言わないですよね。火事がないから消防署の数を減らすとはならないのだけれども、それに似たようなことをこの国はやってきてしまったんですよ。ぎりぎりこの病床数があれば何とか治療はできる、病院のベッドは常に満床に近くなければ赤字になるという構造にしてきた結果、何かあったときには病院がパンクしてしまう。この地域では1年間火事がないから消防署をなくしましょうみたいなことと、本質は一緒なんですね。

理念に合わせて政策をアップデートしていく

福山:この政権構想やポストコロナ社会の政治のあり方は、まずは理念型ということですよね。次の社会を我々が構築することに向けて、段階を経て具体的にいろいろな問題提起をこれからもしていくということでよろしいんでしょうか?

枝野:試案はすでにあります。我々は、立憲民主党でも野党共同会派でも野党全体でも、いろいろなものを積み重ねてきました。一定程度この理念の共有ができれば、全部がつながり、その中で優先順位がつけられます。この理念を実現するためにどういう政策をしたらいいのかという段階ではまったくありません。今までに作ってきた既存の政策を理念と結びついた形で整理し、優先順位をつけていくことが、これからの仕事だと思います。IT化やマイナンバー制度などは、コロナを経て具体論のところでもう少し厚みを増さなければいけない等々。多くの皆さんにいろいろな声や意見を出していただきながら、全体としてまとめていくことになるのだと思っています。

福山:政権構想の理念型ができて、我々は、段階的に党内外の方々に共有する努力をしていかなければいけません。衆議院選挙もあと1年数か月のうちにどこかで実施されます。政党である限りは政党を担う覚悟でやらなければいけない。そこで、野党の塊というものの必要性についていろいろなところで議論がされていますが、野党の塊の必要性についてはいかがでしょうか?

枝野:国会の中での論戦・論争を通じて、自民党に代わる政治勢力はかなり具体的な形になっていると思っています。ただ、政権をお預かりするためには衆議院選挙で過半数を獲得しなければならない中では、立憲民主党の決定だけで物事が進むわけではありません。選挙はできるだけシンプルに戦う方が戦いやすいのですが、それをするために(他の野党との間で)別のところでわかりにくさが生じてしまったら何の意味もなくなります。そのバランスをどうとっていくのか、ここからうまくハンドリングしていかなくてはいけないと思います。難しいハンドリングですけど、しっかりとそれを乗り越えていけば、かなりの皆さんが賛同していただけるという自信を持っているので、自信を持ってやっていきたいと思います。

福山:ありがとうございます。このコロナ禍を通じて、我々の理念が時代の要請に当てはまってくるかもしれないということは、我々の中で一人ひとりが感じています。問題意識を有権者の皆さんに伝えていくことが野党の塊を作り、我々が信用されるための最大の要因だと思っています。

枝野:今は、大変な時期ですが、しなやかで安心できる社会を作ることができるプロセスでもあると考えています。何とかこの感染症によって、亡くなる方や生活できなくなる方、倒産を余儀なくされる方を最小化しつつ、次の時代、社会のあり方というものを明確に示して、一緒にその扉を開いていきたいと思いますので、ぜひ今回の構想と試案に対しても、ツイッター「#立憲ボイス」などに、ご意見や声をお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?