『てをどりの道』

コアLv▶▶▶▶▶

こんにちわ、福之助福太郎です。

今日は諸井慶一郎さんの『てをどりの道』(正道社、2016年)を紹介したいと思いますが、初めての方はまずこちらをご覧ください。

本を読む前に

この本は「みかぐらうた」を学ぶ上でも、おつとめ をする上でも本当におすすめの一冊ですが、

手振りについては、

『おてふり概要』(山澤為次、道友社、1949年)

解釈については、

『みかぐらうた略注』(上田嘉成、道友社、1949年)

『みかぐらうた講義』(深谷忠政、道友社、1956年)

『みかぐらうたを讃う』(山本正義、道友社、1988年)

『みかぐらうたの世界をたずねて』(道友社、2001年)

あたりのどれか一つでも先に読んでおく方が良いように思います。

『てをどりの道』は、「おふでさき」や「おさしづ」を引き合いに出し、著者の膨大な知識と言語学的な観点からも論じられているかなり説得力のある内容ですが、他では見ないような独自の解釈もされているので、比較するためにも一般的な解釈に目を通してから読む事をおすすめします。

また、内容が濃すぎてコンパクトにまとめるのは僕には不可能なので、

・本の流れ

・僕が面白いと感じたポイント

だけ紹介します。(それでもかなり長くなってしまいました。)

目次

・みかぐらうたの大要

・てをどりのうたとてぶりの精要

・あしきはらいてぶりの展開 三十二例

・てをどりのすすめ

各章の内容と感想

【みかぐらうたの大要】

内容:

①「みかぐらうた」の解釈に当たっての心得と手順、留意点

②それを踏まえた「みかぐらうた」の通釈

が載っています。

通釈は地歌の文字はそのままで、意味を明らかにする言葉や文字を付け足す形で行われています。

感想:

①の部分に「みかぐらうた」を学ぶ上でかなり重要なポイントが書かれており、この部分だけでも「みかぐらうた」と向き合う姿勢から見つめ直すレベルでした。少しだけでも紹介したいところですが、どれも重要で選ぶのが困難だったのでぜひ直接本を読んでいただければと思います。(希望があれば個別にお伝えします)

心得として8点ほど、留意点とし14点挙げられています。

また、通釈に関して

以上の点を踏まえての一番簡単な解釈を次に掲げるが、てをどりの地歌としてのみかぐらうたの通釈はこれで十分なのではないかと自分は思う。(11頁)

と言われていますが、地歌に言葉を補足するだけで意味が通るようにしているのがとてもスマートだと感じました。

この通釈を読むだけでは、なぜその補足になるのか僕には分かりませんでしたが、その理由がすぐに分かる人は本を読む必要は無いかもしれません。(次の章で詳しく説明されています。)

通釈の表記の一例として掲載させていただきます。

↑よろづよ八首はかなり易しい方です。

【てをどりのうたとてぶりの精要】

内容:

各下りと第一節から第三節の、

①先述の通釈をより口語的にした表現

②語句と動作から考える詳説

③下りを通しての解釈と補足説明

が載っています。

感想:

言葉や手振りの一つ一つを詳しく丁寧に解説されていて、衝撃を受けました。

なぜこの言い回しでこの所作になるかを細かく分析した解釈によって、「みかぐらうた」の理解は間違いなく深まったように思います。

また補足説明も情報量が多く他の下りとの関係についても述べておられ、この章がこの本のメインと言えると思います。

僕が初めてこの本を読んだのは4年前ですが、各下りを読むのにそれぞれ2〜3時間はかかりました。(ちなみに著者はこの本を「バカでも分かるように書いた」そうです 笑)

詳説の表記の一例として掲載させていただきます。

↑一れつ の手の右手を日様・左手を月様として、全ての人と隔てなく並列に向き合う親という解釈を読んだ時がファーストインパクトでした。

【あしきはらいてぶりの展開 三十二例】

内容:

第一節から第三節、よろづよ八首、十二下りを例にした展開が載っています。

感想:

なんの説明も無いので控えめに言ってもかなり難解です。初見で意味が理解できる人は著者と同じ境地に達していると言っていいと思います。

以前ここの意味について直接伺った際に、

「おつとめのそれぞれは、'あしきはらい'の手振りを展開したもので、逆におつとめのそれぞれを集約していくと'あしきはらい'の手振りになる。」

という意味の事を言っておられました。

この章では、各節と各下りのおつとめを'あしきはらい'の手振りに集約した上でそれぞれの角目を書いておられるのだと思います。

展開の表記の一例として掲載させていただきます。

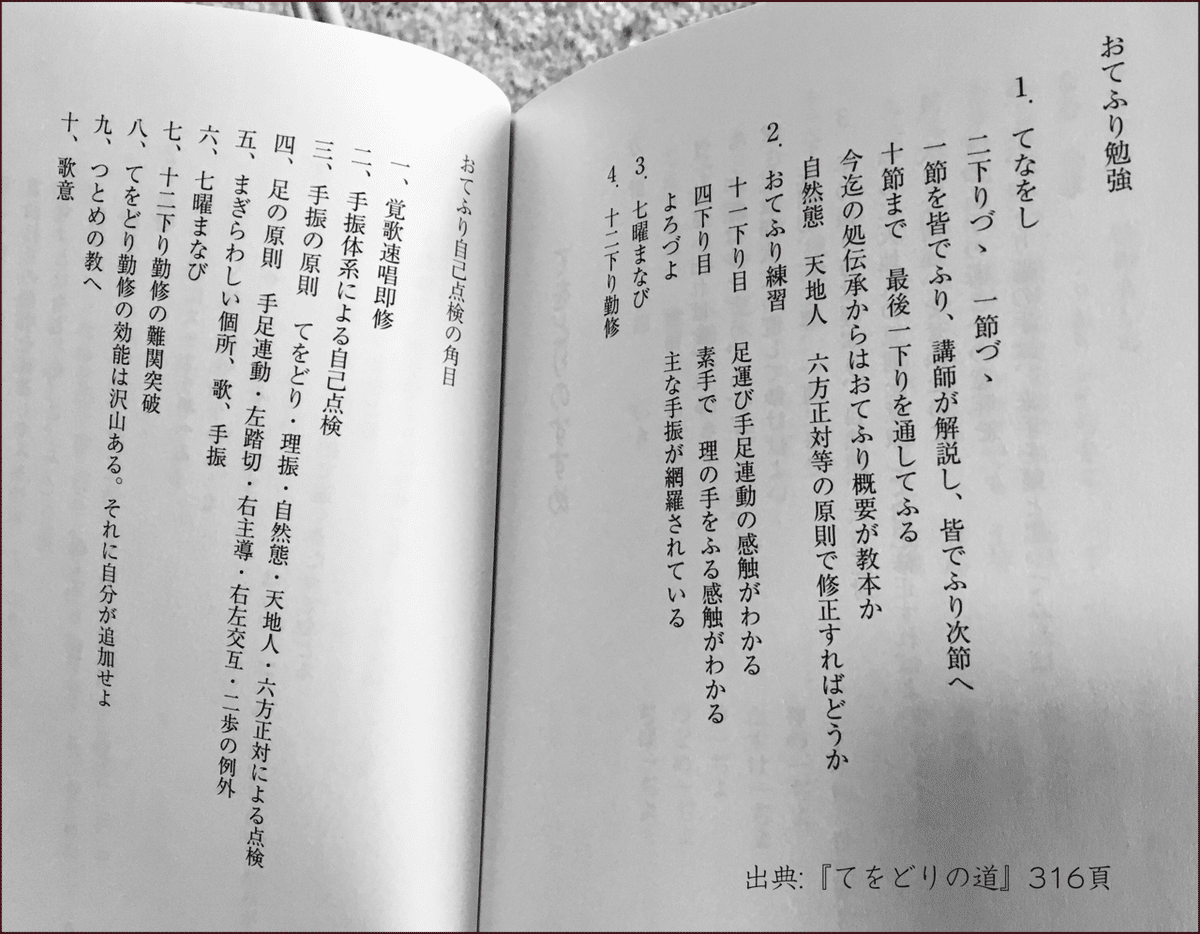

【てをどりのすすめ】

内容:

①てをどりをする際の方針

②おてふり勉強のポイント

③おてふり自己点検の角目

が載っています。

感想:

実際にてをどりをする際のポイントが書かれていますが、細かい説明は無いのでよく読んで味わう必要があると思いました。

また、頭で理解するだけでなく実際につとめる際に身に表す事が重要だと思いましたが、一度に全てを頭に入れてはできないので、一つ一つ意識して何度もかけて治めていくやりがいも感じました。

角目の表記の一例として掲載させていただきます。

以上が本の構成で、ここから僕が特に面白いと感じた解釈を紹介します。

よろづよ八首=十全の守護

まず、よろづよ八首には十柱の神の理が濃厚に添えられているという解釈です。

ポイントだけ書いていきますが、第三句のみ今一つ明快には言えなくて少しはあとづけ可能とされています。

第一句 みはらせど:国床を見定められた月様・くにとこたちのみこと様

第二句 そのはづや:月様のご談じを受けての日様・をもたりのみこと様

第三句 をもていあらわれて:表は地上、地に付くつちでつなぎの理、くにさづちのみこと様

第四句 大和の地場のかみがたと:神館に通じ地上に自ら立つ守護で月よみのみこと様

第五句 こいしなる:おぢばがえりの出入り、上げ下げ順序の運びでくもよみのみこと様

第六句 たづねくるならゆてきかす:言葉の理でかしこねのみこと様

第七句 神がでゝ:思い切っての働き、胸の掃除にでたいしょく天のみこと様

第八句 たすけをいそぐから いさめかけ:引き出しの理でをふとのべのみこと様

第九句 なむ天理王命:なむの種まきの理でいざなぎのみこと様

第十句 よしよし:種を受けての苗代の理でいざなみのみこと様

またよろづよ八首が一下り目の出だしという事から時節に当てはめ、

10/26〜:よろづよの・そのはづや・このたびハ

11/26〜:このところ・このもとを・きゝたくバ

12/26〜:神がでゝ・一れつに・なむ天理王命

正月 松の内:よしよし

正月二十六日:をどりはじめハやれをもしろい

以下一年の巡りになるという解釈も興味深いと思いました。

一下り目=数の理=稲作の十ヶ月

次に、一下り目の一ツから十までに数の理が表されており、稲作の月々に相当する(陰暦の月の呼び名はその角目)という解釈です。

ポイントだけ書いていきます。

一 はじまり:一年のはじまりは正月 [正月こゑのさづけ]

二 たっぷり:今のたっぷりはニンマリ、先のたっぷりはニッコリ [二月 肥]

三 みにつく:みにつくためには三ニさんざいみにつく [三月 草取り]

四 仕合わせようなる:世の中の仕合わせようなるのが四ツよのなか [四月 田地耕し]

五 りをふく [五月 水田に水を引く、五分五分と芽吹く]

六 ろくだい、六台揃うてろっく睦まじい:六ツ無障に [六月 障り無い]

七 なんにもゆうことない:つくりとる [七月 収穫の見込み]

八 八方広がる、弘まる:「やまとは豊年や」[八月 見込みの確信]

九 苦がのうてよろしい:ここまでついてこい [九月 心定めて待つばかり]

十 十分、かとう治まる:取り目 [十月 収穫]

で、稲作の月に応じての各節とすると、

七ツ なにかにつくりとるなら:刈り取る収穫ではなくその見込みの見通し

八ツ やまとはほうねんや:収穫でなくその確信

四ツ よのなか:豊作でなくそれを期待できる世の中の田の様子

という事が分かるとされているのも納得でした。

十二下り=十二ヶ月

また、一下り目が稲作の歳時記が下地にあるように、十二下りにも同様の解釈ができるとしているのも面白かったので、ポイントだけ書いていきます。

一下り目 こゑのさづけ、やれめづらしい:親心に睦む一月

二下り目 やまいの根を切る:荒田起こし、根切りの二月

三下り目 つとめ場所開き:苗代開きの三月

四下り目 よふきつとめ、たすけやい:耕し打ちの四月

五下り目 ぢばから国々(苗代→作り田地):田植えの五月

六下り目 たすけの本立(元を立てる、根本の手だて):稲分かつ本立の六月

七下り目 含みばなし、ひのきしんのにをいがけ(一言話):穂含みの七月

八下り目 心が澄んだなら:穂揃い開花実入りの八月

九下り目 はやくこもとへたづねでよ(人衆の引き出し):種穂抜き取る九月

十下り目 心の正実とかすの吹き分け:取り入れ、作り仕舞の十月

十一下り目 土持ち:農閑の土づくりの十一月

十二下り目 とうりょう、だいく:内造り、人づくりの十二月

一下り目と同じ構図で稲作との関連を考え、十下り目が「みかぐらうた」の収穫を意味するという解釈が斬新だと感じました。

また、十下り目が 一れつすましてかんろだい のその刻限に相当し、その日が十月二十六日だとされており、これについて「おふでさき」三号111-114、十七号43-46を引用し、

こうした思案に至れば、ふしぎなたすけをしていれどあらハれでるのがいまはじめ 十ドこのたびあらハれたやまいのもとハこころから と仰せの刻限の日は、毎年迎へる秋季大祭の日のことであり、その向こうにある、一れつすましての一日の日の御予言であって、よく言う、病の元は心からだと簡単に言う日頃の我々の日のことではないことがわかるはずだ。(233-234頁)

と言われています。

十下り目で言われる「みかぐらうた」の核心は、

心の泥を直ぐに表に現す(返す)日の到来(親の猶予を必要としない成人の段階、心すみきれごくらくや の実感)

という事のようです。(受け取り違いがあるかもしれませんが、著者の話を見聞きする中ではそのように感じました。)

ちなみに、十下り目で収穫を迎え、十一下り目と十二下り目は次の収穫に向けての土づくり、内造り・人づくりという事でしたが、これは第一節の21回目(十分たっぷりの次のはじまり)と同じで次の展開を示唆する構図という意味の事も言っておられました。

各下りの関係性

他には、それぞれの下りに関して共通のテーマや関連する要素にも言及されています。

テーマとポイントだけ書いていきます。

・奇数下り:おぢばの信仰→物事の具体的なたすけ[求道の今]

・偶数下り:神一ぢよの信心→心・理のたすかり[将来を予言予告]

・一と二:さづけ賜り と つとめ治まり

・三と四:実のたすけ と 真のたすけ

・五と六:ぢば一ぢよの信心 と 神一ぢよの信心

・七と八:ひのきしんの外広め と ふしぎなふしんの内治め

・九と十:手引き と 手入れ

・十一と十二:おぢばへの運び尽くし と おぢばからの運び尽くし

・一と三と五:おたすけ

・二と四と六:つとめ

・七と九と十一:ひのきしん

・八と十と十二:ふしぎなふしん

・一と七:稲作

・二と八:ふしぎなふしん

・三と九:もたれて と もたれつけ

・四と十:ごくらく と やまい

・五と十一:元のぢば

・六と十二:扇の伺い

・一と十一:肥と作り取り

・三と十:あらハれた

・四と八:四方 と 八方

・五と九:よくのないもの・たすけゆく と よくがあるなら・たすけゆく

・六と七:ようこそつとめ と ようこそたねを

これらをまとめて少し補足したのが下図です。

解釈メモ

この項目は、僕が面白いと感じた解釈のメモで詳しく説明しませんので読み飛ばしていただいて結構です。

もし気になった方は直接本を読んでいただければと思います。(希望があれば個別にお伝えします)

・よろづよ八首、十二下り:10月26日から正月26日までの15ヶ月

→落ち葉から冬枯れを経て新春芽生:没落から再生

・一下り目:1月〜10月、11月12月:なむ天理王命/\

・十一下り目:国々からぢばに土を運び伏せ込む

・十二下り目:ぢばから国々へやしきの土を運びぢばを拝す

・てをどり:前に進む・元に戻る

・よしよし:今よし先よし

・ごくらく:今、嬉しい有り難い。先が楽しみ ×今、楽しい

・さんざい:散罪=あしきはらい

・とん/\とん:手引き、身を寄せる/神の働き

・ひのもと=しよやしき=つとめばしよ=よのもと

[たすけ+つとめ+きしん+ふしん]

・ふたりのこゝろ、なにか:[内々]

をさめいよ:[誠一つの理] 、ことをも:[十分睦まじいという一つの理]

あらわれる:[誠一つの理で自由]

・せんすじ:順次向こうから来る手 ×このよ

・うちわすれ:むごい心→高慢、よくの心→欲

・ばかりを:他無、専一、只管[専らにをいを] ×程度[一寸にをいを]

・種まき、苗代田地(親田):おぢば→作り取り、作り田地(子田):国々

"苗代は、元のぢば"(明20.3.11)

・一せん二せん:一寸、たっぷり

合わせて三:つなぎ、金銭、日歩三銭

・たすけゆけ=神 ×人=たすけゆけ

・もたれつけ:身上でなく心がふぢゆなきよに(身上はそのままでもたれる)

・やまいと身上(お手入れ):心倒しているかどうか

・やまい:すつきり[受ける]

・こゝろ:だん/\[運ぶ]

・九下り目九ツ

ここ:こもと、このやしき(神様・教祖の仰る ここ)

わかりた:分けられ澄み切った(たすけたまへで受けられる手、執着のない手)↔︎よく、ふぢゆ(打つ手がない、親指を握り潰す、掴む思いが強い)

鷲掴み→よく は掻き寄せでなく掴み寄せ

我欲に親を使い挙句使い潰すのが なんぎ・ふぢゆ の原因

・持つコ+負うコ→もをこ→もっこ ex.)スノコ

・大工↔︎細工→小細工

・なんでも:一ぢよ:受け尽し:今:理立:いざなみ:いし(根張り、根気)

・どうでも:一すじ:運び尽し:先:報恩:いざなぎ:たちき(やる気、勢い、勇気)

・人-神:返す-受ける(受ける-返す:神-人)

たすけ-一ぢよ

集約が合掌→展開が いさみ の手

・たすけ一ぢよ:うけとるすぢ

・このたび:いだして

・ひとことはなし:いつ/\までも

・どんちやん:ちがい

・斜めはあしき:よく、よごれ、なんぎ、やまい、いだして、なかなかこのたび、むほん、うたがい、いかな、ふしぎな、ふしん・かんな→あしきを削る

・ふしぎな:うたがいの心根が止まる→それを現したいのが ふかいこゝろ

・土:十一→十と一:十全の守護と身一文字(一ぢよ、しろぐつな、いざなみ)→宿込、三年三月母胎お育ての姿:土:苗代は元のぢば

・十一:十全の守護を受け取る一ぢよ→御恩報じに運ぶ(心の)土、下さるやしきの土(教祖の徳、苗代の土)

・その土を自らいただく十二:とう、りょう(棟梁):受け取る一ぢよを掲げ面目に

・みこと:み=身の伏せ込み、こと=心の伏せ込み ⇒命

・かんろだい:伏せ込み、継承、積み上げ、拝戴

特に独自の解釈

上記の中から特に独自の解釈だと感じた部分を少し説明します。

・さんざい:みかぐらうたで一番難解とされるところ。従来は三才心や散財。

三ニさんざいてをどりさづけ、というお言葉が口伝にある。

さんざいてをどりさづけ は あしきはらいてをどりさづけ と言う事から、

さんざいてをどり=あしきはらいてをどり→さんざい=あしきはらい

さんざい:散罪(罪=あしき、散=はらい)

・どんちやん:心得違いのちがい と同じ手振り

→どんちゃんつとめする ではなく、どんちゃんせぬよう つとめする の意味

・ばかりを:「おふでさき」104例、「みかぐらうた」五下り目八ツ、十一下り目八ツ など全て、・他無・専一・只管の意味

→程度としての にをいだけでも[一寸にをいを] ではなく、にをいのみ[専らにをい]をかけておく の意味

・「土」という漢字を分解すると十と一:十一下り目と土持ちとの関連

・「十二」は「とう、りょう」と読め棟梁との関連

とうりやう の手振り:受け取る一ぢよを額に掲げる手振り

・一下り目:一ツ〜十ドが1月〜10月、なむ天理王命/\が11月12月と対応

これを十二下りに合わせると、

十一下り目:はじめの なむ天理王命:国々からぢばに土を運び伏せ込む

十二下り目:次の なむ天理王命:ぢばから国々へやしきの土を運びぢばを拝す

→一、二、六下り目はぢばへの運びを全く言っておらず、十下り目もぢばへの運びは出てこないが、このたび がぢばへの運び伏せ込みの結果の到来(かんろだい)と言える事から、なむ天理王命の足運びの違いが説明できる。

他にも独自の解釈は沢山ありますが、特に興味深いと思った上の5つを挙げました。

最難関への挑戦

時間はかかりますがじっくり読めば理解できるこの本ですが、一箇所いまだに理解し切れていない難所があるので紹介します。この解釈について著者から直接説明を聞いたその時は納得できた気がしましたが、改めて考えると再びよく分からなくなりました。

・おふでさき最難解のおうた

十一に九がなくなりてしんわすれ 正月廿六日をまつ 三-73

このあいだしんもつきくるよくハすれ にんぢうそろふてつとめこしらゑ 三-74

正月二十六日に至る道中の事で、

十一:11月 九:9月、苦労の苦 しん:辛労辛苦

十一の前が十月、十一月の次が十二月

これを十二下りに当てると、

よくハすれ:

よくをわすれてひのきしん これがだいいちこゑとなる

十ドことしハこゑをかず 十分ものをつくりとり

にんぢうそろふて:

みなせかいからだん/\ときたるだいくににをいがけ

よきとうりょうがあるならバ はやくこもとへよせておけ

十ドこのたび一れつに だいくのにんもそろいきた

で、人衆揃うてつとめこしらゑ 正月廿六日をまつ

という明治二十年正月二十六日に至る道の次第の御予言という事が分かる。

おふでさきの二首について十二下りから↑となり、↓に続きます。(ここからが難所です)

十一が十一月一日とすると、それが教祖の道すがらに相当する日は、道すがらが四十八年と六十八日(陽暦十二月十二日から二月十八日まで)それの十五分の十二の日が前日とゆうことで計算すると、三十六年プラス 三年×三六五+一(閏年の)+六十八日 の五分の四で九三一.二日 二年つまり三十八年と二〇一.二日 これを十月二十六日からすると五月十四日で、その翌日が三十九年目の初日。明治九年の五月十五日に当たる。

そして、奈良県が堺県に併合したのが同四月十八日のことで、その堺県で空風呂宿屋の営業許可を秀司様がとられたのであるから、丁度この時期にピッタリ当てはまる。しんわすれとはこうした事を採用される事態を 辛労を忘れ 真実の道を通ることを忘れ と仰って予言されたものである。

そしてこれが丁度、稲作の一年の歳時にも相当することで、稲の取入れの十月を過ぎて十一月になると、九月までの稲作の辛労辛苦がなくなり、忘れての農閑期になり、来年の仕事はじめを待つのにたとへてそれを下地にされている。 (276頁)

これを読んで、初見で意味が分かる人はお道IQが高すぎると言っていいと思います。引用部分の意味が理解できる人はぜひ教えて下さい。

著者は、十一・十二下り目が教祖の道すがらと道のこれからの段取りの上でいかに重要かという事を強調するために、おふでさきのこのおうたを取り上げたそうです。

最後に

てをどりについて、

「これは、理の歌や。理に合わせて踊るのや。たゞ踊るのではない、理を振るのや」 (『稿本天理教教祖伝』95頁)

と言われましたが、個人的には 理を振る は 心を込める に近い感覚かなと感じています。

例えば 手を振る でも、

・意味の無い機械的な動作

・体をほぐす体操

・自分の存在のアピール

・別れ際の表現

といった違いがあるように、同じ動きでも目的によって意味が変わってきます。

ジェスチャーやボディランゲージが意味も持つのも、そこに意思が込められているからだと思います。

言い換えると、心を込める事で意味が生まれるという事です。

言葉は、母国語以外の言語で考えると分かりやすいですが、話し手が言葉の意味を理解していなくても聞き手は理解する事ができます。しかし、それでは話し手の意思を伝える場合には機能しませんし、言葉の意味だけ聞き手が理解できても心が伴わなければ無機質な言葉でしかないように思います。

てをどりもこれと同様で、つとめるだけでも受け取っていただけますが、言葉と動きに御心に沿う心を込める事ができれば、より受け取っていただけるのではないかと思いますし、心を込めるために地歌と手振りの意味を学ぶのは 理を振る に近付く一つの方法としてとても意義のある事だと思います。

そうした心を込めたてをどりは神さまの御心を表現していると言えると思いますし、そう考えるとよろづたすけのつとめという事をより強く感じます。

また、てをどりのすすめ の章においては、

(八)てをどり勤修の効能

効能は沢山ある

それに自分が勤修で追加すればよい (343頁)

と言われており、ここからもてをどりの無限の可能性を感じます。

大変長くなりましたが、本の結びの言葉を以て終わりにします。

てをどりの道

つとめはなむ天理王命に収斂し、あしきはらいに展開する。

つとめはツとめ(切るのを止める)であり、ツトめ(切れる時夜明け時から)である。

ツとめは心のつとめの、ツトめは身のつとめの基本。

お道のつとめはお詫びのつとめと、まことのまなびのつとめより成る。

あしきはらいてをどりと十二下りてをどりがその核心を成す。

神願に当たってはまなびを添へてお詫びのつとめをするのを本勤と言われた。

そしてお道の教・行・信・証はことごとくてをどりの道に拠る。 (345頁)

お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?