「うに丸本」はどうか?

「うに丸本」の校正やったんだよね。なので精読してる。

この本はどうか?と言ったら、ガチで名著だと思う。

意外だと思うじゃん? 俺は思ったよ。

この本の担当編集は俺の押し引き本の担当でありネマタ本の担当でもある。なので、うに丸に依頼してみようと思うんだけど?って時期から話を聞いてるんだわ。

俺は「いいんじゃねーの」って答えたけど、正直言うと「どっちでもいいんじゃねーの」と思ってた。

その人の1冊目の本がいいか悪いかって、両方の側面がある。1冊目に自分のすべてを出すつもりで書くから、その人オリジナルの部分があって、いい内容になる側面はある。

その一方で、日ごろから戦術をどう語るか考えてない人が、本を書くときになっていきなり考えても体系的にはならない側面もある。1冊目の本を書いたとき初めて始まる人って多い。

じゃあ、この本はどうなのか?

YouTuberってもんに感心したわ。本を書くのは初めてでも、動画をさんざん作ってきてるから思考が整理されてる。YouTuberって優秀だね。

あとね、うに丸のもともとの性格として、一般性が高い理屈を追究するところがある。スッキリ説明しようとするよね。具体に引っ張られない。一般性が高いセオリーで語ろうとする。

だから納得(説得力)を目的とせず、実用性が目的となってる。本を読んだときはすげーと思っても、自分が実戦を打つときにはあまり役立たない本って多いんだよ。最近のMリーガー本はそんな感じじゃねーの? 実戦解説が主でしょ。

というわけで、うに丸本はそんなに期待してなかったんだけど、ゲラを読んでびっくり。名著だったわ。素晴らしい。

ただね、かなり難しい。上級者向けだ。読みやすくわかりやすいけど、内容そのものが高度なんだよね。

中級くらいの人が読んだとき、どう感じるのかは俺にはよくわからん。

では、もっと詳しく具体的な内容に入っていこう。

大きく3つの章に分かれる。

1章 牌理

2章 押し引き

3章 鳴き+鳴き読み

4章もあるけど、非常に短いし読み物的なのでコラムみたいなもんだ。

内容の良さでいうと、

押し引き>>>牌理>>鳴き

という感じかな。

1章牌理は一読すべき。そして知らなかったこと、できないことがあったら、そこはマスターしよう。

いろんな本のいいとこ取りしたような感じになってる。うに丸がパクったという話じゃなくて(書きぶりから見て、たぶんあまり読んでない)、まーまーのキモをつないでまとめてるような内容なので。

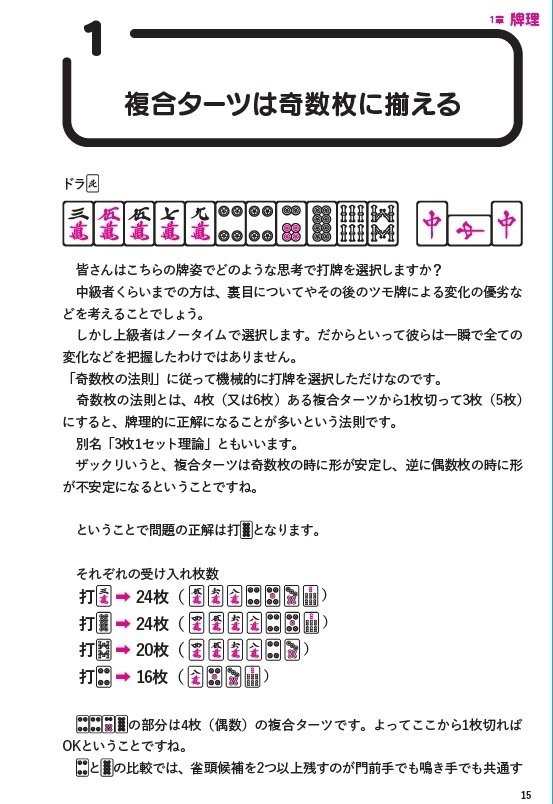

たとえば、こんな手牌↓から何を切るか?

ウザク本をマスターしてたら、「亜リャンメンを切ればだいたい正解」で簡単に正解を導き出せる。

うに丸本方式だと、1シャンテンは4パターンに分類される。

①余剰牌型

②完全形

③ヘッドレス

④くっつき

この中で最強は④くっつきだから、そう受けられないか探せというのがうに丸メソッド。そう考えると5pを切ってヘッドレスに受けるのだけは違うことがわかる。

くっつき最強なら6p切り?と思うけど、打点などを考えて5s切りが正解であると。この正解の導き出し方は書かれてなくて、ヘッドレスにさえ受けなきゃいいと。

この部分だけ読めばウザク本のほうがすぐれてね?と感じられるよね。そういう部分は実際ある。ただ、これは最初に出てくるセオリー0で、全体的に負けてるってことはないと思う。

チートイ狙いのとき、アガりやすい待ちは1枚切れ字牌だけど、重なりやすいのはション牌字牌であると。見た目枚数は非常に重要であると。なので、待ちにしたい字牌も残しつつ、ション牌を残す方針でいったほうがテンパイしやすいという話など、新しいよね。

これ↓などはどれくらい常識なんだろう?

ウザク本に出てくる重要法則の1つだけど、担当氏(天鳳でいったら七段くらいの実力はありそう)は知らんかったもんな。

これ↓をマスターしてない人がいたら、これは絶対に知っておいたほうがいい。

ネマタ本(10月に出る予定)にもみっちり書かれてる内容なんだけど、こっちのほうがわかりやすい。

というわけで、1章は一読しておいたほうがいいよ?という内容だ。

でね、すごいのは2章、押し引きだ。現時点で最高水準の内容がかなりわかりやすく整理されてる。本人も書いてるように、『新科学する麻雀』などから重要な部分を抜き出してまとめてる。

言ってしまうなら、『新科学する麻雀』と『「統計学」のマージャン戦術』は教科書であり、うに丸本はまとめ集みたいな感じ。

かなりわかりやすくまとめており、これだけは暗記しとけなど具体的に指示出ししてくれてる。

でもね、元が高度なんだよ。耐えられない人は多いと思う。麻雀はいつからこんな理系の分野になっちまったんだ?と感じるんじゃないかね。

理系といっても、数式は出てこないから数学や物理じゃない。化学みたいな感じ。物質ごとに重要な性質を覚えて、周期表の位置に応じた計算問題をできるようにするみたいな感じ。

具体的にいこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?