ポーランド旅行記③アウシュヴィッツ=ビルケナウ

2020年1月5日に日本を発って、10日に戻るまでごく短い間ポーランド(クラクフとワルシャワ)に滞在した旅行記です。

目的はアウシュヴィッツ=ビルケナウ見学。

1月7日に向かいました。

「オシフィエンチム」行きのバス。

〝アウシュヴィッツ〟も〝ビルケナウ〟も、ドイツが侵略していた時代に名付けた名称で、ポーランド語の本当の名前はオシフィエンチム、ブジェジンカという。

ひとりで見学するのはなかなか難しいし、博物館内は専属のガイドを予約する必要もある。できれば、著名な日本語ガイドで唯一の外国人ガイドである中谷剛さん(御著書の『ホロコーストを次世代に伝える』は図面などもとても参考になる)にお願いできたらとは思ったけれど、旅行を決めてから当日まで二ヶ月を切っていたし、個人のアドレスを存じ上げなかったので、通常のルートを選びました。今回は大手のHISを使ってガイドと見学の予約をし、ホテルのロビーでポーランド人日本語ガイドのMさんと落ち合って、クラクフ中央駅そばのバス乗り場へ。

ここから約1時間半ほどかけてアウシュヴィッツ=ビルケナウへ向かいます。

時間は朝7時。1月上旬のポーランドはまだ日が昇っていない。ゆっくり時間をかけて白んでいく。

このあたりは地形が平らで、地平線が見えそうだ。木々の幹は細く、背が高くて、太陽に飢えているように枝を伸ばす。

写真に日付が入っているのはデジカメで撮ったものだからです。なんとなく表示をONにしたままにしておいた。

木々の印象に、どことなく、ベルリンとポツダムの境にあるグリーブニッツ湖あたりのことを思い出す。そういえばあそことヴァンゼーは近いのだ。

第二次世界大戦が舞台の『戦場のコックたち』『ベルリンは晴れているか』を書いた後、よく「なぜこの時代を書こうと思うのか」と聞かれた。小説家が物語を書く動機なんて「そこに物語を見つけたから」に外ならない。けれど実際、第二次世界大戦とホロコーストについての思い入れはかなり強く、なんとなく書いてるわけじゃなかった。

最初に民族迫害や侵略戦争、大量殺戮について知ったのは、幼稚園の年長〜小学4年の間に通っていた教会でのことだった。コルベ神父にアンネ・フランク、ハンナ・セネシュの身に起きた出来事について教わり、チビの頃から人間やら社会やら地球やら小難しいことを考えては、いちいち傷ついて怒って悩むタイプだった私の感情は、激しく揺さぶられた。それから第二次世界大戦そのものに興味を持ち、独学だけれど、ドキュメンタリーや本、映画などを使ってこつこつ知識を増やし続けた。 そしていつかは収容所を見に来なければならないと思っていた。

収容所はここの他にもたくさんあり、跡が保存されていて公開されているものの中だと、たとえばルブリンのマイダネク収容所も行かなければなのだが、最後まで悩んで結局次回への持ち越しにした。

不安。

平らな土地の東から昇ってくる真っ赤な朝日。

行きのバスの写真だけでいっぱいになってしまいそうなのだけど、この土地の「平ら」加減にすでにいろいろなことを想像してしまうし、後になってより響いてくることになる。

そして到着。

時間は朝8時半頃だったと思う。晴れているけど太陽はろくに上がらずちっとも地表を温めず、とても寒くて、雪はあちこちに残っている。

「アウシュヴィッツを見学する」と言っても想像がつきにくいかもしれないので、少し解説。

現在アウシュヴィッツ第一収容所を保存の上で開放し、当時のバラック(棟)や施設を再利用した展示室に、遺品や写真などを公開している。つまり博物館だ。それから第二収容所ビルケナウへも向かう。見学は基本的に、試験を突破した博物館専属のガイドを予約して、一緒に回る。

今回、HISのガイドツアーは日本語ガイドを予約してくれていたので二分の一の確立で中谷剛さんかポーランド人の日本語話者の方のどちらかだったのだけど、今回はポーランド人の日本語話者、マチさんという気の良さそうな男性の方にガイドをしてもらう。

行き帰りの付き添いをして下さったMさんとはいったんここで別れ、他の日本人の参加者三人の方と一緒に中へ向かう。

最初に売店やトイレのある棟(かつての収容者受入棟)で待ち合わせて、ガイドの音声が離れても聞こえるよう&ガイドが大声を出さなくてもいいよう、無線とヘッドフォンを渡される(これは素晴らしいシステムだった)。この棟からすでに当時の建物を使っているので緊張するけど、売店やら自動販売機やらで今はもうラフな感じ。

↓下の画像の地図は第一収容所の見取り図。

「アウシュヴィッツ」とひとくちに言っても、ここが管轄していた収容所や労働施設は多い。主だった強制・絶滅収容所だけで、現博物館の第一収容所(上の見取り図)と、3キロ離れた場所にある第二収容所・ビルケナウ、そして反対の6キロ東に離れた場所にはかつて〝ブナ〟と呼ばれたIGファルベン等の工場があり、そこには第三収容所(モノヴィッツ)があった。

私が愛読している『休戦』『これが人間か』の著者で、強制労働と収容所を生き延びたプリーモ・レーヴィがいたのはブナのモノヴィッツ。赤軍がきて解放された時に病人だった彼は、ロシア人たちによっていったんビルケナウに移されている。モノヴィッツはすでに赤軍によって破壊されて、見学はできない。

だが第二収容所(ビルケナウ)はまだ残っていて、今も見学できる。この後第二収容所(ビルケナウ)へ向かうけれど、そこは「博物館」ではない。でもこれから行こうと考える人に言う、ビルケナウにこそ絶対に行かねばならない。アウシュヴィッツ博物館だけで切り上げちゃダメだ。まあ通常のガイドツアーならばビルケナウも寄ると思うけれど。

ざっくりした説明はこのへんで、第一収容所の博物館へ。

かの有名な「ARBEIT MACHT FREI」。「働けば自由になれる」。

連行され収容された人々は、この嘘の言葉を最初に見て、不安を抱えながらも門をくぐった。

門と、高圧電流の有刺鉄線の境界線を抜ける。

第一収容所のバラック(棟)たち。レーヴィが『休戦』で書いたことを参照すると(p.26)、第三収容所であるモノヴィッツは木造の平屋のバラックであったが(ビルケナウも同じようだったらしい)、それに比べると第一収容所は「大都会」であったそうだ。粗製の煉瓦造りの建物。

1940年中頃に作られた第一収容所には、まださほどユダヤ人はおらず、主にナチスに反抗した・あるいは思想がふさわしくないとされたポーランド人政治犯やインテリ、文化人や学者、レジスタンスなどが入れられたそう。ここでも処刑は頻繁に行われたけれど、強制労働の側面が大きかったようだ。

絶滅を目的としたユダヤ人の移送が本格的にはじまったのは1942年1月20日のヴァンゼー会議の後、「最終解決」が決定してから。

第三帝国占領下の国々で、ゲットーや一時収容所に集められていたユダヤ人たちが次々に列車に乗せられ、各絶滅・強制収容所へ運ばれていく。つまり莫大な広さの「処理施設」が必要になるってこと。

収容人数を増やし、規模を最大にすることとなったアウシュヴィッツでは、第二収容所ビルケナウ、第三収容所モノヴィッツが作られた。他にも数十カ所の小さな副収容所が出来、巨大な「アウシュヴィッツ収容所」が成り立ったのが1943年。

(工場に属するモノヴィッツはブナ副収容所とも言い、管轄は独立したそうだ)(ガイドさんの話や資料を参照してますが間違いがあったらすみません)

やがてドイツの敗戦の色が濃くなり、撤退をはじめ、ソ連の赤軍によって解放された日が1945年1月27日。

バラック内部の床の色。

室内の壁は博物館化するために、当時のまま保存している区画以外はペンキで新しく塗り替えられているが、ここの床は当時のままの色だという。

この独特の赤色を見て、ひょっとするとこれは「牛の血」ではないかと思った。ペンキの名前であって、本当に牛の血液を使っているのではない。19世紀末から20世紀初頭の貧しいドイツ市民の住む住居によく使われていた最も安価なペンキで、私はベルリン取材の時に同じような色、同じような質感の床を見ている。

ここはポーランドで、元はポーランド軍の基地だったそうだが、収容所に作りかえる上でペンキを輸送してきたのかもしれない。推測であって調べてみないとわからない。

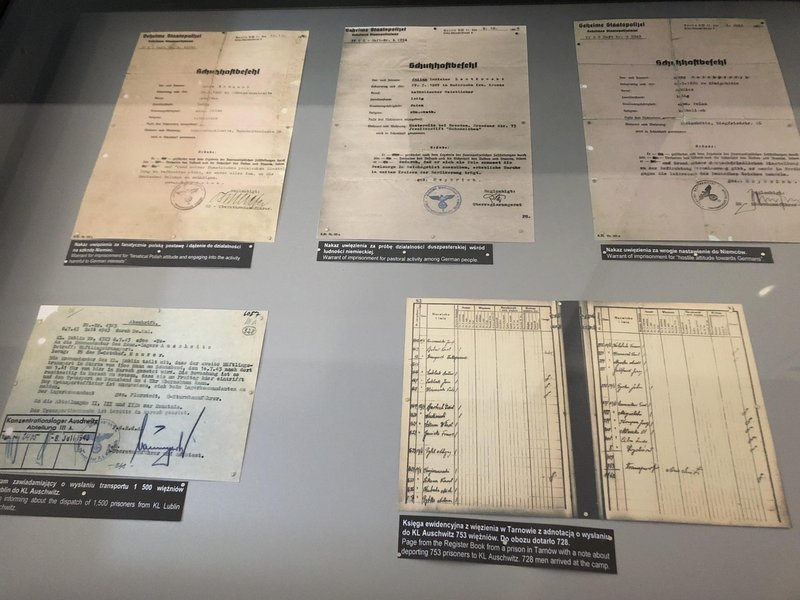

たくさんの資料などが展示されている。

ユダヤ人は男性は「イスラエル」女性は「サラ」を名前の後につけるようにという命令が下っていた。この人の名前の後ろに「イスラエル」が読める。

たぶんハンガリーの人なんだろう。「ブダペスト」ってある。ちなみにハンガリーのユダヤ人は最も遅く連れてこられ、最も多く殺されたユダヤ人だった。

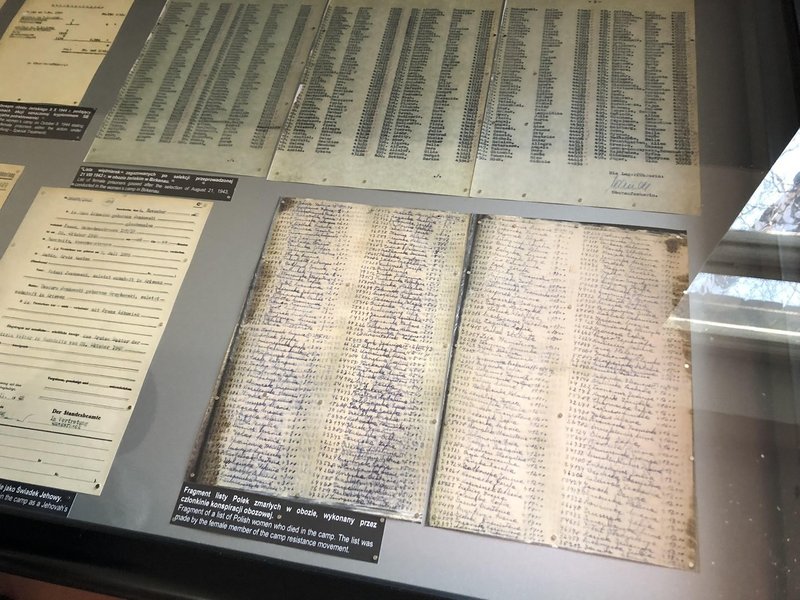

囚人番号を振られた人々のリスト。

この画像の下にある汚れた手書きのリストは、亡くなったポーランド人女性を書き表したリスト。作ったのは生き残っていた収容所内レジスタンスのメンバーだそう。

みんなどうにかして「大量処理」を「ひとりひとり名と命を持った人間が殺されたこと」として残そうとした。

他にもたくさんの書類が展示されている。列車の通行許可証や、運行管理表、コルベ神父の名が乗っている人名簿などなど。

「アウシュヴィッツ」の全体像。右の人はガイドのマチさん。赤い丸をつけたのが今いる第一収容所。そこから左やや上に見える何倍も大きな収容施設が、第二収容所ビルケナウ。

マチさんが左に動いたので改めて。新しく見えた「BUNA WERKE」とあるのがIGファルベンの工場、その下にあるのが第三収容所モノヴィッツ。

さて、博物館をさらにめぐる。

ガス室の見取り図。主なガス室はビルケナウにあった。

脱衣場とガス室は地下にあった。「選別」され、労働に適さないと「判断」された人(主に老人や子ども、女性、病人、障碍者などだが基準は曖昧)が森の中へ連れて行かれ、まず清潔になるためにシャワーをあびて、その後でコーヒーを飲ませると言われて、ここで服を脱ぐ。

そしてガス室へ。

人々が息絶えるまでには15分から30分もかかったという。その後、ガスマスクをつけたゾンダーコマンドたち(囚人の中で役割を与えられた人々、特別労務隊員。同じユダヤ人の若い男性が多かった)が遺体を運び、金品や髪があれば取り、エレベーターに載せて地上の焼却炉へ運ぶ。そして遺体を燃やす。

映画『サウルの息子』で映し出していたのはここの状況。

じゃりのようなもの。これが「チクロンB」の中身。

デッサウへの通行許可証。運搬任務内容は「ユダヤ人を再定住させるための物質」を運ぶこと、中身は害虫駆除剤のチクロンB。なぜデッサウかというと製造工場があったから。

大企業のIGファルベンが買収して管理下に置いた殺虫剤開発・製造会社のデゲッシュからの請求書。このあたりはラウル・ヒルバーグによる『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅』に詳しいので読んでみるといいと思う。というか、ホロコーストに関心があったら、ぜひ一度読んでほしい。集められた情報が上下二段・上下巻にわたって淡々と網羅されている。ただとてもしんどい読書になるのでそのあたりは覚悟して下さい。

見つかった大量のチクロンBの空き缶。

この後、赤軍やその後入った調査団が見つけた女性の髪の毛の展示がある。アウシュヴィッツ博物館内は基本的に撮影可(フラッシュ不可)だけれど、二カ所だけ不可の展示があり、そのひとつがこの女性の髪の毛だった。なので画像はないが、言葉で書く。

アウシュヴィッツで女性が収容されていたのは第二収容所、ビルケナウの方。赤軍が来る前にSSが証拠隠滅に走ったものの、あまりにも大量すぎてすべて隠滅することなどできるはずがなく、断ち切られた女性の髪の毛が7トン見つかった。髪は布の生地などに使われたそうだが、何もされずにそのままの形で残ったものの中から、博物館には2トン分が展示されている。

2トンの髪。自分の髪を摑んでみてほしい、どれほど軽いか。

これを2トンも集めるには、どれだけの人数が必要だと思う?――しかも発見された量の3分の1以下。

言葉で書くのは容易い。けれど実際に目で見ると、目眩がする。なぜここが撮影禁止か、あのガラス窓の前に立ってみると、よくわかる。こんなの気軽に撮ってはいけない。唇と膝が震える。

広い展示室の端から端までを埋め尽くす人毛。人の体の一部だったもの。

連行されてきた人はすぐに髪を剃られる。選別前に剃られる人もいれば、死亡した後で剃られる人もいる。

連行されてきた女性はほとんどが殺されている。多くの女性が収容されることすらなく、到着と同時に「選別」されて死んでいった。三つ編みのまま、リボンで結わえられたまま、ハサミや剃刀で乱暴に断ち切られた髪の毛が、経年で褪せ、細くちぢれゆきながらも、ここで永遠に残り続ける。真実は消せない。

以下、撮影許可範囲内の、発見された物。遺品がほとんどだろう。

一瞬なんだろうと思うかもしれない。メガネだ。

日用品たち。みんな「別の土地へ再定住する」という言葉を信じて、持てる限りの日用品をトランクに詰めてきた。

青と赤の壺や鍋が多いのは偶然ではなく、ユダヤ教のカシュルートに基づいて調理する際、乳と肉を混ぜてはいけないので、青は乳、赤は肉を調理する際に使い分ける。だからこのような色の調理道具が多くなった。

義足や松葉杖など。

持ち主を失った鞄。

白く書かれているのは名前と住所。列車で到着した直後に「荷物は置いていけ、あとで戻される」と命じられた言葉を信じて書いた。戻されることはなく、今はこの場所で帰らない主の名前を記し続けている。

子どもの服。

髪の展示と同じくらいに大量だった靴。

ブラシ。金銭的な価値がなかったので放置される。

収容者から奪った持ち物の分類はすさまじくきっちりしていたらしい……

一瞬〝ドイツらしい〟細かさのせいかと思ったけれど、収容所でのこの任務はゾンダーコマンドの持ち回りだったはずだから、そういう〝ろくに意味もないのにやたらと過酷で面倒で、ひとつ間違えると懲罰を与えられる労働〟にはもってこいなのがこの神経質な分類作業だとも思う。なにげにガラス窓に私自身が写り込んでいる。

クリームの缶たち。

何気ないようだけど、よく見ると缶に書かれている言語が異なっていて、占領・傀儡状態にされていたヨーロッパ各地から来たのだとわかる。

赤い缶の上にある缶は、日本でもお馴染みのニベアクリームだ。

回収された物たちの展示を見終え、次のバラックへ向かう。

バラックとバラックの間に設置されている見張り小屋。

第一収容所では実際にどのような設備があったのか。

政治犯などを収容しはじめた最初の数週間、寝所は藁敷きだったそう。

それから収容人数が増え、このようなベッドになっていく。

ちなみに後でまた写真と共に述べるけれど、政治犯が多かった第一収容所の暮らしは第二収容所や第三収容所とは違っていて、ベッドもまるで異なる。第二収容所で見た非常に粗末なバラックの中のベッドには言葉を失う。

壁に並んだ、ポーランド人政治犯として捕らえられた人々の写真。

集団洗面台にトイレ。

政治犯たちを裁いた「裁判室」。裁判とは名ばかりで、罰はもう決まっていることが多かった。

この裁判室のすぐ外に、この「死の壁」がある。

死刑判決を受けた政治犯はここに立たされて銃殺される。壁には弾痕が残っている。

裁判室のあるバラックの地階は餓死室と焼却炉になっていて、コルベ神父もそこにいた。撮影禁止なので写真はないです。

(コルベ神父はポーランド人で、長崎に布教に来たこともある。ナチス・ドイツによるポーランド侵攻後に、修道院での救済活動を理由に逮捕された。収容所でひとりの囚人が脱走したため、10人の餓死刑が宣告されたが、その中に選ばれてしまった若いポーランド人軍曹の代わりに刑を引き受け、餓死室へ。2週間経っても息があったため最後は毒殺された。)

音や気配ですぐにわかるというのに、隣のバラックの囚人には見えないように窓を塞ぐことになっていた。こういう意味の薄い配慮というか底の浅い愚かな隠蔽欲みたいなのがちらほらとあちこちに垣間見える。資料を読んでるときに感じた苛立ちを再び覚える。

バラックの外に出る。

真冬でも薄い縞模様の囚人服に、足に合わない木靴を履かせて走らせ、ドイツの歌を歌わせ、楽団を組織して演奏させたりした。木靴はこの翌々日に見学したワルシャワ蜂起博物館で現物を見た。

レーヴィもそう書いているけど、本当にただの木靴だった。こんなものを履かせて作業効率も何もなかろうに、こういうことをやるのだ。↓のリンク先にも木靴の写真は載っている。

この左側の建物は厨房。

この厨房の前が集団点呼場。収容所の囚人は厳しく管理されていて、点呼は欠かせず、万が一何か起これば連帯責任で処刑された。

集団点呼場にあるもの。

この鉄柱と鉄梁の粗末な代物は、集団絞首台。

見せしめにする囚人を、全員の目の前で首吊らせる。

そのそばに設置された見張り小屋。

ここで書いている展示はかなりざっくりしているので、実際に博物館へ行ってほしい。ただ混んでいるとけっこうなスピードで進んでしまうので、ひとつひとつ見たい人は、5~10月までと、クリスマス休暇にあたる12月~1月は避けた方がいいそうだ。

「HALT!」と「STOJ!」ドイツ語とポーランド語で「止まれ!」と書かれている。見張り塔と高圧電流の有刺鉄線。

鉄線の外に出る。電流は死に至るが即死ほどの高さはなく、自殺しようと突っ込んだ囚人は激痛に苦しみながら死んだそうだ。

ポーランド人日本語話者のマチさんが時々「いじめ」と言っていた。「いじめ」というと程度が軽くふさわしくない気がするが、ひょっとするとそこに本当の顔があるんじゃないかとも思う。被害を受ける方は虐待だと受け止めても、加害する方は「いじめ」のつもりでいる。「いびり」や「いじめ」。「度の過ぎた意地悪」。虫の手足をもいだり、水に入れて溺れさせて遊ぶ残酷な子どものような。木靴を履かせて走らせて重い材木を運ばせて、転んだら笑う。あの鉄条網に突っ込めば楽に死ねるぞと囁いて、実際に飛び込めば、なかなか死ねずに苦しんで死ぬ。心も死ぬ。だけど加害者は傷つかない、それどころか自己弁護をはじめる、自分がやっているのはただの「いじめ」程度だし、やってもいいと「上」から大義名分を与えられているから。

レーヴィの『これが人間か アウシュヴィッツは終わらない』によると、囚人たちと直に接し、命じ、大手を振るっていたのはSSではなく「カポ」たちだったという。「カポ」に選ばれるのは、同じ囚人でドイツ・アーリア系の政治犯だった。やらなければ自分たちがやられる。少しでもいい思いをするために、与えられた棍棒を振るい、いじめてもいいお墨付きを与えられた他民族を踏む。

収容者がSSと直接会うことはあまりなかったそうだ。つまり「直接手を下さない/直接見ないために他人を煽動して使う」ことによって「自分は手を汚さずに、どこか知らないところで目障りなやつらが勝手に死んでくれる」、都合のいい幻想が現実になった。……まあ実際には自分で撃ったり殴ったりして殺してるわけで、手は血塗れですけど。収容所ではなく、特別行動部隊が各地で殺していった人もものすごい数いますし。

ともあれ。

この有刺鉄線の檻の外に所長ルドルフ・フェルディナント・ヘスの家がある(副総統のルドルフ・ヘスとは別人)。

第一収容所の目と鼻の先だ。まるで庭みたい。

ここに妻と子どもたちと住んでいた。どんな神経をしてたら暮らせるのかわからない。理解できない。

戦争の末期にはすでにアウシュヴィッツ収容所所長ではなかったヘスは、ヒムラーの勧めで戦後逃亡するも、逮捕されて裁判にかけられ、大量殺害を認めて47年に処刑される。その絞首台がまだ残っている。

「管理側」だった建物たち。

そしてこのそばに、ある一本の煙突が伸びている。

第一収容所内に作られたガス室だ。

第一収容所にあるガス室はこの一棟で、ガス室の使用が決まった初期の頃に作られた。前述の模型で見た、地下に通じるガス室は第二収容所ビルケナウの方に多くある。内部を見学できるガス室はここ。

ドアにのぞき穴がある。

撮影は可だけれど(フラッシュ不可)、「ここはSSによる殺人が行われた場所であり、沈黙を維持して下さい」と注意書きがある。なので、ここでもただ写真を載せていく。もう無人の静かなガス室だが、ショックの強い画像もあるかもしれない。5枚目の写真に写った木の窓は、チクロンBの投入口だった。(と思うけれど記憶違いだったらすみません)

ガス室の見学が終わり、第一収容所の見学も終わる。

ここまででも、読んだ人はきついなと感じるかもしれない。

戦後にここを訪れたレーヴィが「博物館」だと書いているのを読み、改めて本当に経験した人の1000万分の1も体験していないと思い知るけれど、でも訪れて学ぶべきだ。

ただ、私は次の第二収容所ビルケナウの中に入り、見て、何もわかってなかったのだと痛感した。

実はここに来るまでにひとつの不安を抱えていた。「もし何も感じなかったらどうしよう」という不安だ。

私はすぐ感情移入するくせに、すさまじく冷静な部分も持ち合わせていて、筆舌に尽くしがたい映像を見てもどこかで一歩引き、静かに分析してしまうところがある。それが今回も発動して、人類史上最悪の犯罪を目の前にしているのに、「わかってる、知ってる」と、これまで調べてきた物事の復習のように捉えてしまったらどうしようと。

もちろん、感情を揺り動かされるつもりでここに来てるんじゃない。「泣きたくて」来てるんじゃない、そんな下劣なことはしたくない。

そうではなくて、ひとりの人間としてこの場所に立ち、どんな感情を抱けるのか、あるいは抱けないのか……他人事と感じてしまったらどうしようと。それがとても不安だった。

けれど「そんなわけなかった」とビルケナウで知ることになる。

現実は、真実は、自分の想像力だのエゴだらけの不安だのなんて遥かに超える巨大なバットで、全力で振りかぶってこちらをぶちのめしてくる。

第二収容所、ビルケナウ。

ビルケナウが出来たばかりの頃の、まだ残っている粗末な木製のバラック。レーヴィがいたモノヴィッツと同じものだろうと思う。

ここが収容所になる前にあった農家を解体し、材木や煉瓦を運びバラックや設備を実際に建てたのは、第一収容所や他の収容所から集められてきた囚人の労務部隊だった。アウシュヴィッツ博物館の館長を長く務めたスモレン氏もそのひとりだったそうだ。

かの有名な門と引き込み線は、20日後に迫る解放75周年の式典のための準備で、一般人は近寄れない。クレーンがテントを建てている。

歩く。ひたすら奥へと歩く。

右側のバラックはほとんど壊され、遺構や煙突ばかりが残っている。

左側のバラックは保存されている。ビルケナウはそもそも門と引き込み線のある通り自体が敷地の左に寄って作られていて、この時の私たちは更に一本左側の道を歩いていた。そのせいか、私はまだ平静だった。

右側。

どこまで歩いて行くんだろう、とぼんやり考えながら写真を撮り、ガイドのマチさんについていく。

ようやくゲートに着く……が、まだここは終点じゃない。

この先にもゲートがあり、奥にさらなるバラックが見える。

こういう岐路というか、区画と区画の間の道がある。緩衝帯と呼ぶべきか。

ちょうど車椅子のおばあさんがいた。

私たちはここで右へ折れ、中心部へ向かって進む。

まだ電流の線と有刺鉄線が残る門を通る。

あの門と、引き込み線が正面に見えてくる。

振り返ると、引き込み線はまだ先へ続いている。

ここの場所を映画やドキュメンタリー、写真などで見たことがある人は多いんじゃないだろうか。

長い長い時間をかけてぎゅう詰めの列車に乗せられ、各地から集められてきた人々、多くはユダヤ人がここに到着し、そして「選別」された。いわば「積み下ろし場」だ。

この左側にあるバラック。

この写真の上部に写った建物と同じだった。写真はアウシュヴィッツ博物館で展示されていたものだが、拡大してみるとあることがわかる。

「選別」されているのは、普通の服を着た人々の列の先頭にいる、白髪のお爺さん。その右側にいる制服を着たSS隊員の影に寄ってみる。

これは「死」のサインだそうだ。

肉体労働に向かない、杖をついた老人はこのままガス室へ送られる。

人の生き死にを独断で、数秒もかからずに「選別」していった場所がこの十字路だった。

バラックの手前に「選別」の写真が再び掲示されている。

こうした写真は、ミッテルバウ=ドーラ強制収容所の解放時、リリ・ヤコブというスロヴァキアのユダヤ人がたまたま見つけたアルバムの中に入っていて、1944年6月のビルケナウのここ、「積み下ろし場」を写した200枚ほどの写真が納まっていた。報告書的な性格を持った写真アルバムだが、誰が、何の目的で、誰に向けて撮影し、なぜミッテルバウ=ドーラに置き去りにされていたのかは、正確にはわかっていないそうだ。しかしレジスタンスが密かに撮影した写真と併せて、ここで起きたことの裏付けになった。

「リリ・ヤコブのアルバム」についてはガイドさんが話してくれるし、アウシュヴィッツの売店で売っている写真集『アウシュヴィッツービルケナウ あなたの立っているところ』(日本語訳あり)でも読める。

「積み下ろし場」には当時使われた車輌も展示されている。父親を収容所へ行く途中で失い、戦後は富豪となった息子の手で買われ、博物館に寄付されたそうだ。

ガイドさんと、同じツアーに参加した3人の日本人とともに「積み下ろし場」に立って、改めてあたりを見回す。「あそこにある煙突を見て下さい、あれはヨーゼフ・メンゲレ医師の実験棟でした」とマチさんは教えてくれる。

煙突を残すバラックの遺構が鉄条網の向こうに並び、その先はかすんでいる。

そして私はここで、すぐそばで鞭を打たれたようにぎくりとし、呆然となった。

平坦な土地、バラックが壊されてこんなにがらんとしているのに、

「果てが見えない」のだ。

「広すぎる」

視界を遮るものもなく見通しがいいのに、収容所の終点がわからない。

いや、終点はある。第二収容所ビルケナウは元は広い農場で、まわりは森に囲まれていた。木々が見える。木々の影が収容所の終わりだ。

けれども、高圧鉄線の檻の終わりは見えない。写真と文章だけで、どうやって伝えたらいいんだろう?バラックの跡は数え切れないほど残っている。

「広すぎる」「広すぎる」「広すぎる」「なんてことだ」

私は何度も何度も頭の中で「広すぎる」と繰り返し、全身が震え、泣きたくなんてないし絶対に泣いたりすまいと密かに誓っていたのに、涙が溢れてきて止まらなかった。

この面積に彼ら彼女らはぎっしりと詰められていた。

なんという広さ。なんという暴力。

この、人間の視力では果てが見えないほど広大な土地に、大量のバラックが建ち並び、そのすべてに人々が押し込められ、入りきれず、「処分」されていった。

これが人間のやることか。

私は、わかっていたつもりだった。平均よりもホロコーストについて知っているつもりだった。何がだ。どこがだ。逸話を聞いて胸を痛め、数字だけ見て理解したつもりになっていただけじゃないか。

これが数字を具現化した風景だ。

人間は一次元で処理できるぺらぺらなものなんかじゃない。肉があり、骨があり、臓器がある、立体的で重量のある存在だ。収容するには土地がいる。

その「人間処分工場」を作るための広大な土地を用意し、バラックとガス室を何棟建てるか考え、命じた人たちの狂気を思う。囚人に番号を振り、人間ではなく数として捉えて、「人間処分工場の倉庫」に入れたつもりになった人たちの常軌を逸した行動を思う。人間をまとめて収容して殺して死体を処分するのにかかる膨大なコストを計算する途中で、なぜ我に返らなかったのか、何をしでかそうとしているのか、どうして気づかなかったのか。

――いや、「思える」ものか。こんなことをしでかせる心理を理解することなんか永遠にできない。

実際にここに立ってみてほしい。写真でも映像でも絶対に伝わらない。写真も映像も二次元で、奥行きまでは完全に実感できないからだ。

立って、見渡してほしい。360度ぐるりと眺めて、この広大な面積という、現実に存在する圧倒的ですさまじい暴力を知ってほしい。

そして敷地内をすべて「憎く穢らわしい劣等民族」たちで埋め尽くし、「最後のひとりまで片っ端から殺すことが、世界をよくする善行だ」と信じて実行した人間たちがいたことを、そして悪いことにこの先もいるだろうことを、考えてほしい。

ナチ体制とこの収容所、絶滅させるための「処理工場」に、「価値がある」と思う人間は、過去の怪物じゃない。今も未来も平然とした顔で存在し、隙あらばこの状態に戻したがっている。でも悪なのをうっすら自覚しているので、自分たちは直接手を汚さず、労務隊やゾンダーコマンド、カポを使ったように、間にいくつものクッションを挟み、直には見ないようにするだろう。そして世間にはきれいな手と顔のままだと思ってもらうために、あらゆる嘘で悪を隠すだろう。

そしてこの被害者であったユダヤ人たちの一部の末裔がイスラエルでパレスチナに何をしているかを考えると、もう人間への信頼なんて消え失せてしまう。なぜ自分のこととなると人は罪を認められなくなるのか。

それでも私たちは見て、考えることをやめてはいけない。

引き込み線がやっと終わる。門はもうはるか遠くだ。

そして私は後になって気づく。この圧倒的な、身が竦むほどの広さを以てしても、足りなかったのだということ。狭かったのだということを。

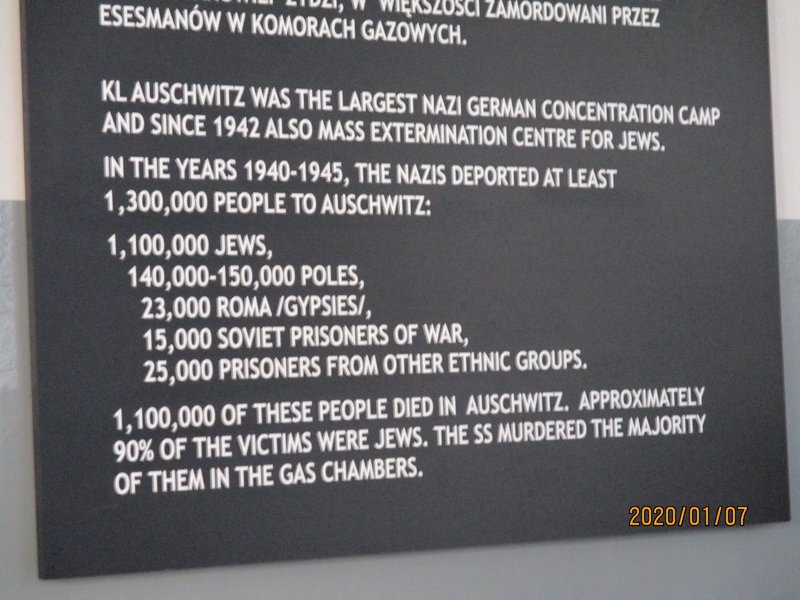

アウシュヴィッツ全体で死亡したユダヤ人は、かつては400万人とも言われていたが、調査が重ねられて現在、下方修正されて110万人とされている。

ここに連行されたユダヤ人だけで死亡者110万人。

ピンとこない人のために書くと、2019年時点の仙台市の人口が約110万人だ。広島市が次に多くて、119万人。東京都でいうと板橋区と杉並区の区民を合わせるとだいたい110万人になる。(ちなみに東京都で最も人口が多い区は世田谷区で、約93万人だ)

ポーランド人、ロマ、ソ連の兵士や政治犯たち、その他を含めたら約130万人。(ちなみに所長だったルドルフ・ヘスが裁判で証言した殺害人数は200万人だった。)

アウシュヴィッツだけで、現代日本の大きな市がひとつ殲滅される規模の人間が殺された。「下方修正」後でも目眩がする数だ。

1944年、移送のピーク時にビルケナウのバラックに収容された囚人の数は、約9万人。あの広大な面積でも、ぎゅう詰めでようやく入る人数だと想像できる。しかし死者の数は何倍も上回る。もし全員を収容していたら、あれでさえ足りない。

さっきの「積み下ろし場」の「選別」を思い出してほしい。

到着と同時に服を脱がされ、ガス室へ送られて、収容所へ入ることもなく囚人番号を振られることなくそのまま殺された人たちが、いかに多かったか。

上の写真は、なんとか外の世界へ、特に連合国軍へ自分たちの身に何が起きているかを知らせようとした、収容所内レジスタンスの人間が、密かに組み立てたカメラで撮影したもの。立っている人間の足もとに転がっているのは裸の遺体だ。じかに火をかけられている。

ナチ体制は収容所で行っている事実を隠匿しようとしたので、いろいろな細かい目隠しをし、囚人にも全体が把握できないようにした。

それでも当時の囚人名簿記載係(同じく囚人の労務隊員だった)は、列車から「積み下ろし場」に降ろされる大量のユダヤ人に対して、囚人番号を渡されるのは、数分の一のわずかな数だと気づいた。そりゃそうだ。

「囚人番号を振られ、収容所へ入る」ということは、何らかの形の「価値」が係官に認められ、「何日か生き延びるのを許された」ということだ。

薄着できつい労働をさせられ、ぎゅう詰めのバラックに寝起きし不衛生極まりない生活をしながら、その途中で何度も「選別」が行われてガス室へ、病気や怪我が回復しなければその人もまたガス室へと送られる中、それでも運良く死の手を逃れた人たちが眠り、希望のない朝を起きる。

私が見たビルケナウ、第二収容所の暴力的な広大さは、「選別」を生き延び、次に待ち受けるこの世の地獄をも生き延びようとしていた、数万人の「まだ生きている囚人たちの生活の場」だった。

ここに入れずどんどん「処理」された人たちと同じ運命をたどらず、最後まで生き延びた人はわずかだった。

ビルケナウの敷地内にあるガス室は、赤軍が攻めてきてSSが退却する直前に証拠隠滅を計って爆破、燃やされている。

ただし、地下室の遺構はしっかり残っている。中へ下りることはできないけれど上から見ることは可能。

それから折り返し、往路の途中で見たまだ現存するバラックの方へ戻る。

現存している荷車。これは配膳車で、使うのは囚人だった。

バラックの中の一棟に入る。

第二収容所、ビルケナウのバラック。壁が石で作られているけど、他のバラックは多くが木製だったらしい。第一収容所で見たベッドとはまた全然異なる。

ここは女性棟だったそうだ。

ひとつの段に7,8人がぎゅう詰めで横たわった。

ビルケナウについて読んだ話はいくつかある。生まれた赤ん坊をカポも看守も近づかない最も不衛生なトイレに隠したのもそのひとつ。

『休戦』の冒頭、モノヴィッツからビルケナウへ移されたレーヴィが見た「フルビネク」、恐るべき小さなスフィンクス、言葉を教わらなかったので死ぬまで人間の世界に入れなかった哀れな、三歳くらいの子ども。

外へ出て、私は土を撮りはじめた。第一収容所では歩きづらいぼろぼろの石の道を撮ったけれど、第二収容所ではぬかるんだ土を撮った。

さまざまな映画やドキュメンタリー、自伝、手記、小説でくり返し描かれてきた、「雪解けたポーランドのぬかるんだ土、忌々しい泥」を撮った。

確かにとても歩きづらく、滑るし、泥だらけになる。雨が降った日にはもっと最悪な状態になるに違いない。

ガイドツアーはここで終わった。

行き帰りの付き添いをしてくれるガイドMさんと再び合流、アウシュヴィッツ博物館の管理棟へ戻り、書籍類を買い込んで、バスでクラクフへ戻る。

購入した書籍。日本語訳の本もある。

Mさんに「どうでしたか?」と訊ねられて「広すぎると思って……」としゃべりだしてからまた涙が止らなくなる。私は「わかっていると思っていたのに、何一つわかっていなかったから」と説明した。

この広さを覆うどころか、近辺をすべて飲み込む累々たる死者の数。

見逃したものはないかと惜しむ気持ちはない、たぶん近いうちにまた来るし、見逃したものが多くて当然だから。ガイドには「スタディコース」もあり、8時間はかかるそうだ。けれど次はそれに行きたい。

しかしこの日はただただ衝撃を受け止めきれず、消化できず、当然のごとく疲弊しまくり、ミニバスに酔ったことも手伝って、ぐでんぐでんの体調極悪でクラクフにたどり着き、クラクフ在住ポーランド人のMさんから教わった旧市街のミルクバーへ這うように向かい、午後3時過ぎ、朝6時から何も食べていなかった胃袋に食料をどうにか突っ込んだ。

右側のナレシニキ、ポーランドのクレープがとても美味しくてむさぼるように食べた。けれどすぐに気持ち悪くなる。ナレシニキとただ小麦粉を茹でてバターをかけたピエロギ。小麦粉と脂肪と糖分しかない。一応ここにキャベツとにんじんとビーツのサラダもつけたんだけど、自分でこの時の自分の混乱がわかるくらいにぐちゃぐちゃなメニューだ。

午後4時をとうに回っている。私はツイ廃のくせに、SNSを開ける気にまるでなれず、誰とこの経験と思いを共有したらいいのかもわからないので連絡も怠り、動揺と混乱と疲労と車酔いで目を回していた。ホテルに戻ってからシャワーを浴び、すぐに眠ってしまった。

真夜中に目が覚めてもスマホに触りたくなくて、代わりに持参したkindleで夜が明けるまでひたすらレーヴィを読んだ。夜は深く暗かったけれど、読書の光は眩く、道の先を照らす。

ホテルに帰ってから撮った私の靴。

ポーランドの、あの泥だ。

何度となく目にした写真、移送されてきた、不安げな顔をした子どもたちの靴を汚していたあの泥と同じもの。ぬかるんで滑り、乾いても白くこびりついて残る、ポーランドの泥。

それが、今の私の靴にはついている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?