聴いて 考えて 眠る

文:松坂大佑

考えて 考えて 眠る

考えてみよう

よく生きるとは?

考えてみよう

何度も作品と対峙して

そして眠りから目覚めた時

これまでと違う何かに気づく

これは、香川県の直島にある、アート作品と共に宿泊できる施設「ベネッセハウス」のパンフレットに書かれている一文なんですけど、良くないですか?

遅まきながら瀬戸内の島にすっかりハマったわたしは、ここ数年、何度も滞在しているのですが、そこにあるアート作品と(自然や歴史的背景や住民の意識を含む意味での)環境とが、この上なく優れた関係性で共存していることにいたく感動しまして、その影響をCAMP Off‐Toneにも反映させてきました。それは、内部的なコンセプトだったり、細部のこだわりだったりと、あくまでも目立たない部分に限られていたのですが、しかしその甲斐あってか、他にないOff‐Toneらしさや理念のようなものができたのではないかと思っています。

すっかりハマった愛する豊島でのライブ配信

しかしまあ、

わたしは今でこそこんなふうにアンビエント・環境音楽の人としてあれこれやっていますけども、出自はレイヴァーのハードアシッド野郎なわけでして、その昔はプロフィールにも「レイヴオーガナイザー・テクノミュージシャン・ハウスDJ・アンビエントマニア」と書いていたほどです。

ちなみにこれは、”テクノサウンドをハウスの発想の下に野外レイヴでプレイするDJですが家ではアンビエントばかり聴いていますよ~” という表現方針と個人的特性を表現したものだったのですが、結果的に「マニア」と自負していた部分が現在の自分にとって主軸になっているのが意外性とさもありなんと思う両方で、なんというか笑えます。

それにしても一体なぜそんなややこしい言い方をしたのか。

思い起こすと、あれは二十年ほど前。当時、クラブは細かなジャンルの住み分けが出来て、新しい音を探そうとする目的には不向きな場所になりつつありました。まあそれはそれで確かなマーケットと流通が出来上がったと捉えれば喜ばしくもあるのですが、どうも自分が望んでいた状態とはちょっと違ってきちゃったなぁという感覚がぬぐえず悶々としていたのです。

プロフィールの肩書に記したややこしさは、そんな気持ちを抱いていた時の自己表明として、あるいはそんな状況でも変わらず自分が欲していたあるものを表したかったからでした。

そのあるものとは、

九〇年代のクラブサウンドに満ち満ちていたあの

『ジャンル未定な状態からくる得体のしれない高揚感』

人間が作ったのか疑わしいキテレツなものや、サウンドの目新しさがなければ幼稚すぎて聴いていられないであろうメロディーなど、そこには未熟だけれどルールが無く、自由で多様な思考が集まって、ただただ未来を見ていた青い時代が詰まっています。

実はわたくしここ数年、その九〇年代のクラブサウンド、しかも当時の日本では少し軽薄な扱いをされていたトランスサウンドの原型やハードコアテクノ(こちらは少しどころではなく忌諱すらされていた)、そして何よりIDMやエレクトロニカの原型となった、この頃の電子音楽(名前を決めかねてピュアテクノとか呼ばれてた)たちに、とある意味を感じて注目しております。

と言うとなんだかすごいもののように感じますが、これらの曲は洗練とは程遠い質感なわけで、正直ひどいものが大半なのです。

しかしその中にとんでもない光を放っているものも存在するんですよね。

そしてはっきり申し上げると、今ここには、この先守るべき社会のヒントがあると思うのです。

「はぁ?」

と思った方、正しい。

相当間をすっ飛ばしたので当然です。

すっ飛ばしついでに「守るべき社会」でふと思い出したので、このままもっと「はぁ?」と思われそうなことをお話しすると、昨年からの世界情勢の影響もあってか国際政治についてのあれこれが近年まれにみる注目を集めています。(おい、ついてきてるか?)そしてその国際政治と国内政治をつなぐ議題でもある防衛費の増加は、いまだに大きな話題となっていますよね。(おねがい、ついてきて!)

わたし個人としては、まず「大前提」として防衛費なんてものは少なければ少ないほどいいと思っています。一方、日本の方針が「現状維持」であることに対して周辺勢力の存在と、そこにある「現状変更」の意思が否定できないとなると、これはしっかり考えるべきだと思うのです。

ただまあしっかり考えると言っても、今からその筋の専門家になるのは大変ですし、そんなことをしたいとも思いません。そしてわたしを含む、いわゆる一般市民と言われる人たちの多くも、そのように感じているのではないかと思います。

ですから、防衛費の内訳や戦術・戦略などは一旦専門家にお願いするとしても、その防衛費と戦略で、社会の「何を守るのか」「守るべき社会とは何か」という部分については、我々一般市民こそが考える必要があるのではないでしょうか。

言い換えると「どんな国、どんな世の中にしたいのか」という哲学の部分。

これは政府や省庁が絶対に決められない、いや、決めてはいけないことです。

そこで自分も改めて「どんな世の中にしたいのか」

と、貧弱な頭をひねって考えてみるわけですが、例えば、そう、あのヌルついたニヒリズムや一部の原理主義的多様性とは違う、自律的信頼を基盤とした多様性のある世の中。

団体まで作って政権批判のデモをする若者たちが、例えどんな主張をしようと、それが理由で痛めつけられて捕まるなんてことのない世の中。

少々の逸脱や野放図さ、だらしなさや未熟さや軽薄さも飲み込みながら、しかし現状追認に落ち着いてしまうことのないように、必ず好奇心にリアリティが与えられる世の中。

そんなのが良いよなぁ、と思うわけであります。

そしてわたしはそういった世の中を考えていると、

例えば九〇年代を思い出したりするのです。

カルチャーの脱エリート化が進むフルアクセルな高揚感と、それに伴う排気ガスのような品の無い深夜番組や露悪的サブカルとが、享受人口の少なさや質の低下前夜という偶然に支えられて奇跡的なバランスをもって世の中に混在していたあの時代。

そんな時代にこれまた偶然のタイミングで突然変異のようにあらわれた新しい音楽。当時ですら旧式の楽器でお金をかけずに作った究極にシンプルな音楽たちが、世界の景色を一変させたあの時代。

わたしには、そんな音楽に、現在の最新機材と費用を大量投入した曲にはない魅力があるように思えて仕方ないのです。

そもそもが情報の少ない時代ですから、人から聞いたノウハウなんてものもほぼないわけです。にもかかわらずその音を自分なりに選んだのは、経済的な理由だけでなく、そこに「これが良い」と強く思える哲学といえるものがあったからではないでしょうか。そしてわたしは、この哲学のようなものこそが、にじみ出る魅力の正体だと思うのです。

このことは、わたしがいま九〇年代のクラブサウンドやエレクトロニックミュージックの一部に注目している事実と、それが確かに思い出話を含みながらも、いわゆる懐古とは全く違った視座にあるものだ、ということを示しているのがお分かりいただけるかと思います。

ついでに

(この国限定で思い返しつつ)九〇年代以降の話をしますと、先に申し上げたように細分化と住み分けがさらに進む過程で、一部はあっという間にカルト的な認知のゆがみと思考停止からくる反知性主義に絡めとられ(イリーガルマターな問題が多いジャンルの界隈は特に顕著)、やがてテロリズムをはじめとした非対称戦争に始まり、大地震からの陰謀論やポピュリズムといった時代に飲み込まれていき、それを目の当たりにしたわたしは、すっかり白けてしまったわけです。

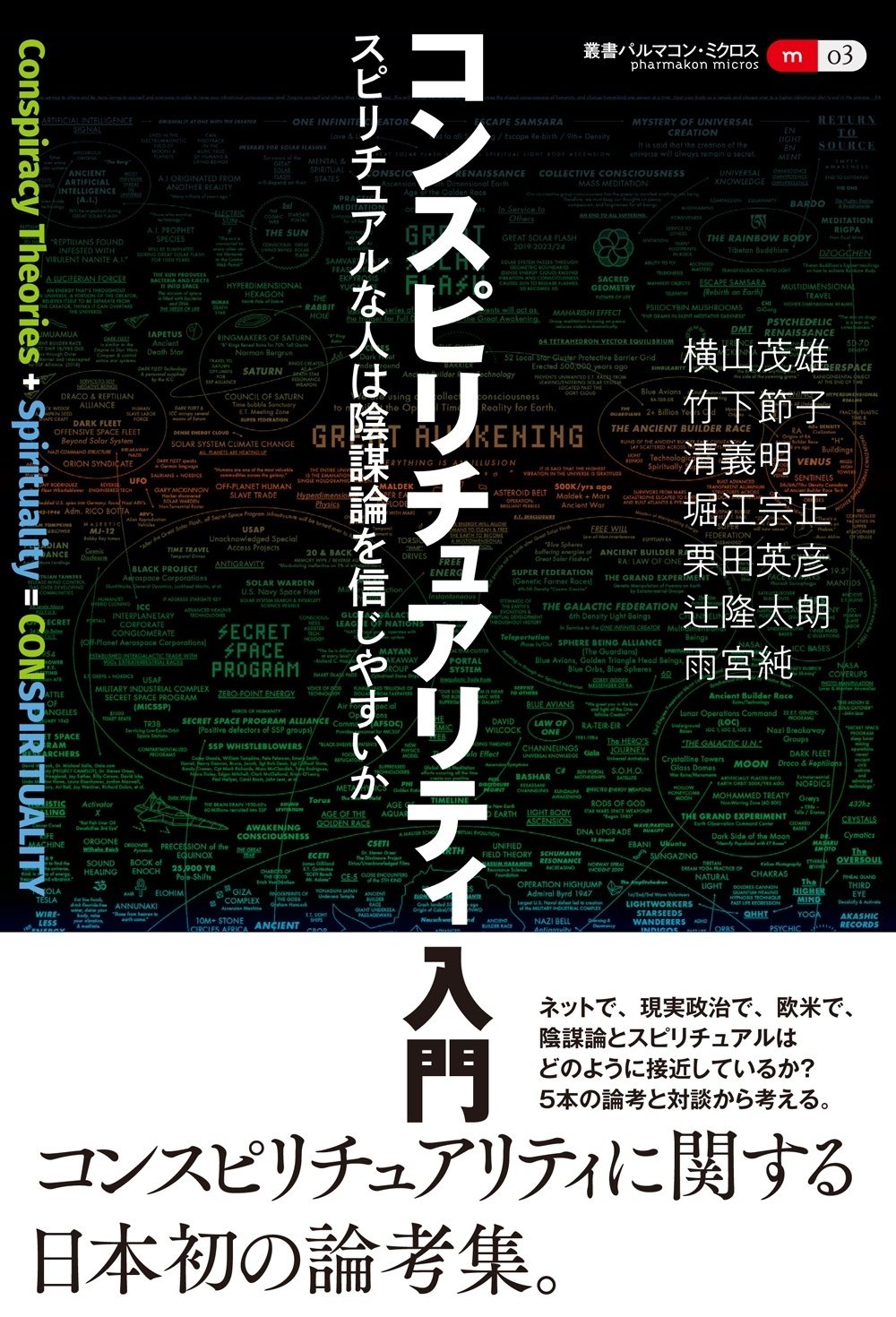

(ちなみに昨今では「コンスピリチュアリティ※」なんて言葉も作られるほど問題の一般化と拡大が続いています。)

※コンスピリチュアリティ(英: conspirituality)は、ニューエイジなどのスピリチュアルと陰謀論が融合したものを指す用語。陰謀論(コンスピラシー・セオリー、conspiracy theory)とスピリチュアリティ(spirituality)を組み合わせた造語。

しかし、

こんな風に「あ〜ぁ…」となった時に必ず刮目すべき方向が見つかるのも音楽のよくできたところだったりします。わたしの場合は震災の直後に、八〇年代の日本で盛んだった環境音楽の存在を知り、多感な頃にあちこちで耳にしていた音の正体までをも知ることとなり、それまで親しんでいたアンビエントミュージックとの親和性の高さに加え、音そのものの面白さとその社会性に興味がわきました。

ちなみにその時知った環境音楽のひとつは、あの「吉村弘 - A・I・R (Air In Resort)」でした。

それと時を同じくして、当時、同世代や少し若手あたりのエレクトロニカ的なサウンドも、過去の環境音楽に興味を持った耳で聴くと、その考え方や音の立ち位置においても非常に共感したのでありました。しかし肝心のシーン自体は、どうにも陰にこもった空気。わたしにはそれが非常にこそばゆく、そしてなによりももったいなく感じたので、ならばとオープンなイベントであるOff‐Toneを立ち上げ、そういった音を紹介してゆくこととなります。

というわけで

そのあとの二〇一〇年代以降についてはOff‐Toneの話となりますので、いまさら詳細を網羅するのは割愛しますが、今やエレクトロニカやアンビエントな音がフェスに出演することは何の違和感も無く受け入れられるようになりましたよね。CAMP Off‐Toneをはじめて十年ちょいになりますが、最初のころは、こういう音だけで成立させるのって本当に大変で、そのために、これまで毎回、サブタイトルのようにして、その年のテーマを決めてきました。それは、自分たちで何ができるのかという問いや意思を、毎年周囲と我々の状況を見渡しながらひねり出した、ある種のスローガンでした。

最初のうちは、極めて小さな我々の組織を動かす「よりどころ」であり、軽い決意表明のような意義の方が強かったのは間違いなく、「せめてこれは意識しておこうね」程度の、水際的なものだったのです。しかしこれが、ある時から、わけあってもう少しテーマの言葉自体にも縦深性を持たせて、雰囲気だけではなく、ひとつの表現として感じ取ってもらえるものにしたいなと考えるようになりました。で、その理由をご説明するには、さっき割愛したOff‐Toneの詳細に、やっぱり少し触れなくてはいけないので、かいつまんでお話しします。

あれは野外に開催場所を移して3年目

だったかそのあたりのころに、アンビエントミュージックの流れる、とあるお店で飲んでいたところ、横の人に話しかけられ、その人がCAMP Off‐Toneを大絶賛してくれたということがありました。聞けばその人はアンビエントミュージシャンをやっているそうで、CAMP Off‐Toneにも来てくれていて、自分も出演したいと懇願してくるのです。そこで、興味がわいたわたしは「ちなみに、なんでアンビエントミュージックをやっているんですか?」と質問したところ、こんなことを言われました。

「適当にやってても形になって一番楽じゃないですか~」

いやはや…(苦笑)

これには大いに悩まされました。

当然ですが、自分はそんな意図でこの音楽を選んだわけではないですし、それでもこんな風に伝わっていたのだとしたら一大事です。

これはいかん!と、その年からテーマにもっと深く意味を持たせ、参加者自身が遊びの中で感じて、そこから自分の意志で考えていけるための工夫をするようになりました。

しっかしこの「適当にやってても形になって一番楽じゃないですか~」って本当に厄介でして、実はこの十年でさらに看過できないレベルに蔓延っているスタンスでもあって、最近特に顕著になっていることでもあると思うんです。

例えば、特にこの手の音楽が好きな人は必ず思い当たるはずと思うのですが、SNSで機材を操作する手元を映しただけの短い動画って回ってきたことありません?そういうアカウントって世界中にあって、毎日動画をアップしていてかなりの人気を博していたりしますよね。

まあそれ自体は素晴らしいことなんですが、リアルな活動やリリースを調べてみると一切無かったりもする。ではその動画アップに何か特別な意味を持たせてあるのかと思いきやそうでもない。そして追従するアカウントは後を絶たない。

さあ、どう思いますか?

「適当にやってても形になって一番楽」の蔓延は、着実に進行中なのです。自分の力不足を感じずにはいられません。

いや、確かにどれもある意味ひとつのリアリズムではあるんです。

この音楽には明確な演奏が必要なわけでもなく、場合によっては曲展開の放棄すら許容してしまえるところにも魅力があったりする。なんといっても、技術に対する要請の低さが独特の魅力を生む要因のひとつであること自体は決して否定はできないし、音楽を作ることのハードルが下がり、ある種の言語のようなフリーウェア化を果たしていくことには大きな可能性が秘められているのもまた否定できない事実です。さらにそれを良しとするリスナーがいるのなら、もうそれでいいじゃないか、という理論もまたひとつのリアリズムとして存在は否定できない。

…が、しかし…しかし…

しかしそれらは、否定はできないまでも抗っていかないといけない現実なのではないでしょうか。

そこに抗うことなく、この状況を「表現」と、そしてそういった行為を行う者を「表現者」として社会が認めてしまうと、ますます機材の進化が進むなかで電子楽器を使うシーンは、大量のリソースを持つ者が大量に生産し安価や無料でばらまくことで情報世界上での地政学的優位性を築くことができるという「パワーの理論」が支配する、権威主義で排他的な世界になってしまうのではないでしょうか。(だから「本当に厄介」なのです。)

わたしは、

近い将来に必ずAIなども本格導入されてくるであろう電子音楽のシーンが、哲学のない物量勝負や機材操作技術合戦と化してはならないと思います。そもそも哲学の無いテクノロジー利用の危険さは、考えたくもなかった核抑止の現実が襲いかかる現在、非常に容易に理解できるはずです。

楽器と兵器は違う!とお叱りを受けそうですが、哲学も無いまま単なる所有欲と承認欲求のはけ口として使われる楽器ならばそれは兵器と同じようなものです。(ほら、兵器は利益の再生産に寄与しないって言うじゃないですか)

いまやアンビエントミュージックは近年の「日本産環境音楽」への世界的再評価ムーブメントにも後押しされて、信じられないくらいの広がりを見せています。もちろんそれ自体は素晴らしいことなのですが、こうして現実を見渡すと、どうやら無邪気に喜んでばかりではいられない状況が発生していると認識せざるを得ないように思えるのです。

『Kankyo Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』

わたし自身が九〇年代にエレクトロニックミュージックに対して感じていた魅力と同質のものを感じてのめり込んだ環境音楽・アンビエントミュージックには、センスよりテクニックの方が注目されたり、そのためにも経済力が不可欠となるような不健全なシーンになり下がってほしくない。たとえ自動的に作曲される装置があったとしても、せめてそれで何を表現するのかという哲学をもって接してほしい。そう願ってやみません。

いやいやなんだか暗くなっちゃいましたね…

さて、え〜となんでしたっけ。あーそうそう、、別にこの現状をみなさんと一緒に嘆きたいのではないのです。いや、こんな現状だからこそ、しばしのお休みをいただいたCAMP Off‐Toneを再開させ、またそれを意味深いものにしていくために、今回もテーマを決めたんです。そしてみなさんとそのテーマを使ってですね、気持ちを集中させて遊びませんか、というご提案がしたかったのです。歳を取ると愚痴っぽくなっていけませんな。

というわけで、今回もじっくりと考えたテーマを軸にしながら、内容からタイムテーブル、デザインまで組み立てています。くわしい内容については、別途まとめたもの(「タイムテーブルと出演者を紹介するよ!」を読む)をご参照いただくとして、いまここで申し上げておいた方が良いなと思われるのは、なんと言うかその、トレンド大集合的なものや舶来オンパレードみたいなものも、それはそれで楽しいのですが、いま作りたいのはそういうものではない、ということです。

1本の映画や演劇のように、ある一つのテーマやメッセージを体現し共有する空間と時間。そういうものを作りたいのです。さらに言うならば、演者と観客の境界を曖昧にし、強い体感を自覚して、それを持ち帰ってほしい。そのためには、空間と時間の芸術である「音」は、この上なく適した素材だと思うのです。これは今回に限らず常々思ってきたことでもあって、そして、その発想のもとに選んできた音の呼び名がアンビエントミュージックであり環境音楽だったというだけの事でもあるのです。

他方で、

ある種の「ブーム」となった環境音楽を、いま扱うということは、先述のトレンド大集合になる危険性を孕んでおり、その危険性とは、音楽やアーティストを消費財にしてしまうということで、主催者にとっては非常に重い責任を伴うということでもあります。それはつまり、今後、「ブーム」に対して確固たるアンサーが提示できるか、またしてもテクノオリエンタリズムの別バージョンという立場に甘んじるか、という岐路に立たされていると言えるわけで、今回はそういう意味合いも含んでいるのだと思います。

このあたりは、非常にコンセプチュアルなタイムテーブルを組み、さらにアーティストにも「土地からの発想」というオーダーをさせてもらうことで、この時この場所ならではという形に表現されます。こちらもまた別途まとめますので、そちらをどうぞご参照ください。(「タイムテーブルと出演者を紹介するよ!」を読む)

もうひとつ。

当日は新月に向かう3日間です。これは植物の世界では「栄養成長」と言われる期間で、実を結ぶための「生殖成長」ではなく、葉や幹を育てる時です。われわれ人間も、森の樹々の中で、見えない月を心に描きながら、音と共に過ごす3日間を通じて、それぞれの目に見えない成長に気づくことができたら、こんなに幸せなことはないのではないでしょうか。

その心持ちを例えるなら、そう、これはひとつの儀式(Ritual)です。

もちろん憂心を抱くような訝しいものではありません。

ここでの意味は、その人の信じていることが表れるような行動のことです。

「おはようございます」と挨拶をする。

食べる前に「いただきます」と手を合わせる。

ここに合理性はありません。

しかし、みんなそうすることで気持ちよくなる。

そのことを知っている。

だれでも毎日沢山の儀式をしているのです。

それは日常を「良いもの」として感じ直すための儀式です。

みんなその力を持っています。

わたしたちは、その力を強く自覚するための体験を作りたい。

だからテーマは「Ritual -聴いて考えて眠る3日間-」なのです。

というわけで

みなさん、久しぶりのCAMP Off‐Toneをどうぞ楽しんで、そして多くのものを持ち帰ってください。これまでの集大成でもあり、さらにわが国の環境音楽の原始、その再来と言える体験も加わり、そして何よりもOff‐Toneにしかできないアンビエントミュージックの新たな試みまでとことん盛り込んだ今回。それらの内容を根底から支えるテーマと、このあと別途添付される宣言文に記したテーマのガイドが、みなさんにとって、より多くの価値獲得に繋がりますように。そしてその獲得した価値に対する脅威の不在を、この先もずっと維持したいと、そう思える世界になりますように。そんな世界を自分たちの手で作る意思を育む一助となれることを祈りつつ、会場でお会いする瞬間を一同心より楽しみにしております。

さあ、なにはともあれ、災害級とまで言われた夏をようやく乗り越えたのですから、みんなで秋空の下、パンデミックで叶わなかった十周年と再開を、心の底から祝おうではないですか。

聴いて 考えて 眠る

聴いてみよう

演奏から森の音まで

考えてみよう

何度も音と向き合って

そして眠りから目覚めたとき

これまでと違う何かに気づく

それがOff‐Toneの願い

Off‐Toneはあなたを待っている

作:檻之汰鷲

CAMP Off‐Tone 2023 テーマ 宣言文

「Ritual -聴いて考えて眠る3日間-」

2023年、世界的な疫禍による中断を経て4年ぶりに再開するCAMP Off‐Toneのテーマを、我々は3つのモチーフから導き出した。

以下に宣言文として記す。

・モチーフ1「観光」

コロナ禍において“不要不急”であると判断された物事が次々と停止された結果、GDP27.8%減という戦前の昭和恐慌以来となる経済危機を引き起こし、その“不要不急”の中でも最大規模である観光が、実はこの国にとって“不要不急”ではなかったことを証明した。そしてその観光の中には、当然、コンサートやフェスなどの音楽鑑賞に関する行動も含まれた。

また、大衆化したマスツーリズムに対するアンチテーゼである、オルタナティブツーリズムのひとつとして、音楽を起点にした観光を指す「ミュージックツーリズム」という言葉があるが、これは〈ここではないどこか〉への情景を込めることで心を旅に連れ出してくれるという、音楽が本来持っている性格そのものをも表していると言えよう。

これらから導き出される見解として、改めて、我々は音楽とは観光であると捉えることをここに宣言する。

・モチーフ2「環境」

我々は、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典に「環境音楽」の定義(※注)として書かれている、”(機能的に使われるBGMではなく)非楽音を音楽および音楽の素材ととらえ直す”という、意識の転換を促した方向性に注目し、音と環境の関係を主体的・創造的にとらえようとする音楽を提案する。

これはつまり、音楽によって環境を芸術化するということで、それによって改めて空間を美しく感じ直す試みであり、体験者にとってその後の実生活における環境認識に変化を促すきっかけとなる。

さらにはコロナ禍で露呈された、音楽フェスティバル産業によるオーバーツーリズムと言えるであろう、地域資源消費への無自覚さという反省すべき点を認知し、無関心からの破壊に対する抑止へとつながることが期待できると信じている。

※一般に、コンサートで行われる音楽に対し、集中して聴かれることを目的としない音楽をさす。その形態はさまざまであるが,作業効率の上昇や精神の安定など,機能的に使われるBGM(→バックグラウンド・ミュージック )と、「環境の芸術化」を唱えて音と環境の関係を主体的・創造的にとらえようとする音楽に大別される。 後者はルイジ・ルッソロらの未来派やエリック・サティの『家具の音楽』シリーズを淵源とし、ジョン・ケージの『4分33秒』(1952)に象徴される音楽で、非楽音を音楽および音楽の素材ととらえ直す意識の転換を促した。その後、マリー・シェーファーのサウンドスケープや、サウンド・インスタレーション(音響による装置)の試み、ミニマル・ミュージックなどへと展開している。またブライアン・イーノは、ある場所と結びついた音楽を『アンビエント・ミュージック(包囲する音楽 』と名づけて発表した。

・モチーフ3「儀式」

「ミュージックツーリズム」を以て「環境の芸術化」を成立させるために必要なもの、それは物語である。まずミュージックツーリズムが、オルタナティブツーリズムのひとつとして機能するために必要な物語は、例えば、アーティスト自身の生い立ちや楽曲のテーマ・モチーフ、ジャケット写真などから発生する聖地巡礼などが最も一般的に思い浮かぶものであろう。

一方、音楽体験型のミュージックツーリズムも存在し、旧来から存在する多くのフェスティバルやコンサートはこれにあたる。これらは音楽体験そのものが目的である限り、資源提供をすることになる開催地域などへ意識が向かうような流れを作る役割を果たすための物語性が希薄になりがちである。

そこで我々は、その土地そのものから発想を始めるサイトスペシフィックという考え方を取り入れ、土地から想起されたコンテンツによる物語性の発生を促進する。

さらに、サイトスペシフィックなコンテンツをより一層強く自らの物語として意識するために「儀式」の要素を導入する試みを実施する。

これは、日常を「良いもの」として感じなおすことを目指すものであり、また、コロナ禍を経てなお一層混迷深まるこの世界の視点から日々の安寧を願うためのものでもある。

以下に、その要素を説明する。

まず3日間の各イメージを次のように定める。

【1日目】

『Greet』(迎える)

【2日目】

『Play』(遊ぶ)

【3日目】

『Send』(送る)

そして屋外、屋内のステージに以下のイメージを与える。

【Outer Space】

『外に立つ世界』

【Inner Space】

『きみの中にある広い世界』

そしてこれら二つのステージは、以下の意義で存在する。

『二つの世界の呼応と調和』

以上の意味を持つステージを身近に感じながら過ごす「聴いて考えて眠る」3日間の体験が、意識せずともある種の儀式として機能し、参拝や巡礼にも似た心理的な物語となり、その中に身を委ねることで音楽体験以上の感覚を持ち帰ることができるだろう。

その経験はやがて、「日々繰り返す生活行為」や、さらには「日常の環境そのものが繰り返す変化」という自然現象に対してまで、そこに潜む儀式性を感じ取らせ、生活や環境を良いものとして捉えなおす、その動機となるのである。

各ステージに与えたイメージを表した言葉は、池澤夏樹『スティル・ライフ』から引用した。最後にその冒頭文を記して、宣言文を締めくくる。

この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。

世界はきみを入れる容器ではない。

世界ときみは、二本の木が並んで立つように、

どちらも寄りかかることなく、それぞれまっすぐに立っている。

きみは自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。

それを喜んでいる。

世界の方はあまりきみのことを考えていないかもしれない。

でも、外に立つ世界とは別に、きみの中にも、一つの世界がある。

きみは自分の内部の広大な薄明の世界を想像してみることができる。

きみの意識は二つの世界の境界の上にいる。

大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。

たとえば、星を見るとかして。

二つの世界の呼応と調和がうまくいっていると、毎日を過ごすのはずっと楽になる。

心の力をよけいなことに使う必要がなくなる。

水の味がわかり、人を怒らせることが少なくなる。

星を正しく見るのはむずかしいが、上手になればそれだけの効果があがるだろう。

星ではなく、せせらぎや、セミ時雨でもいいのだけれども。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?