第二節 維新前後の主なる建築物(P8-32)

工学会(1927)『明治工業史 建築篇』

第一編 建築沿革一般

第一章 維新前後の建築及び関係事件

第一 概説

(一)建物の種類

明治維新においては、官衙等においても幕府時代の在来建物を利用せしもの多し。而して築造上焦眉の急なるものより漸をもって工を起したり。第一外国人の宿舎に充つべき旅館の如きは明かに当時最も急を要せしものなりしならん。その他外国人官舎の如きまた然りとす。次に本邦未曽有の交通機関なる鉄道の布設に伴い、停車場建築の如きもまた急速の起工を要せしや疑なし。その他教育の改新に従い学校及び附属建物の新築を要し軍制の新定に促されては兵営等の必要に迫られ、外国と互市を開きし結果は為替座建築の急を訴えたり。

維新後国事多端の際においても、尚おこの如き焦眉の急なる工事は起さずして止むべきに非ず。是において他の建物の上には勢い手を下すことを得ざりしなり。従って明治末年の建築物の種類の多きに比すべくもあらざりしなり。

(二)構造の種類

甲 煉瓦造

明治初年においては、本邦において未だ煉瓦製造所の設置なかりしを以て、最初は之を海外に仰ぎたるが如し。而してその輸送に錫鍍金の函を用いたるが、英米の技師はその函の内容を称してブリキと唱えたるに対し、我国の職工は函自身の材料をブリキと誤解し、遂に錫被せ鉄葉を我が国にてはブリキと称するに至れり。尚お後年に至り錻力なる漢字を充つるに至ると云う説あり。それ或は然らん。

虎之門内において最古の煉瓦造なる工部大学校博物館の建築用煉瓦は特にスコットランドより取寄せたるものなりという。之を大正年代よりして追想すれば実に隔世の感ありというべし。されば一本の煉瓦も実に貴重なりしものなりしならん。

また大阪の造幣寮及び東京永楽町分析所の建築用煉瓦もまたウォートルスの周旋により海外より輸入せしものなるべし。(本節第二の(一)の丙参照)

この如くなるを以て煉瓦造の建築は当時極めて珍重すべきもの、従ってその例も頗る稀少なりしなり。

乙 石張付木骨造

当時建築材料として煉瓦の僅少なりし結果、勢い之を石材に求めざる可からざりしなり。斯くて石材に依れば迫持その他窓一等西洋建築の要素を具備せしめ易き故なり。然れども石材のみを以て建築をなすことは石材築造法において甚だ幼稚なりし時代においては、すこぶる危険を感ぜし所なるべし。是れその当時において木骨石張附構造の大に流行せし所以なりとす。此構造法は内方に木骨を組み、外方に砂質凝灰岩を重畳し、各石を木骨に銯留となしたるなり。故に外部より見れば、全く石造構造に異らざるなり。新橋停車場たりし建物などその例なり。

丙 木造塗家造及び海鼠壁造

木造塗家造もまた当時大に流行せし構造なり。また海鼠壁仕上の構造は徳川時代の海鼠壁を明治時代の新様式に応用せしものなり。本構造においては隅角に石を畳み、窓周り等には迫持を用い得る等の便利ある故多く用いられたり。

丁 下見張仕上

木造にして下見張仕上となし、ペンキを塗りて西洋建築となせしものも大に流行せしなり。官舎等の如き比較的小なる建築は、何れもこの如き建築風のもの多かりき。

第二 建物の実例

(一)煉瓦造

甲 龍之口勧工場

初め分析所として建築せしものにして、東京丸之内永楽町に在りしものなり。これ東京における煉瓦造の魁にして建坪68坪5合26の平家建煉瓦造なり。明治4年頃の建築にして英人ウォートルスの設計なりきと言う説あり。或は然らん。その昇降口は3坪416、事務所は53坪5合5勺、工業場は11坪56、窓は揚卸にして硝子障子を嵌め正面及び両妻とも煉瓦造の甍を附し、屋根は桟瓦葺なりき。

明治5年オーストリア博覧会閉鎖後、我が国出品物の売残及び将来品を出陳する為め、政府は龍之口勧工場を特設したり。よって本建築もまたその一部となれり。故に勧工場を上野に移して博物館となしたる後も、此煉瓦造は依然として存在し、独り龍之口勧工場の名称を壇にするに至れり。然るに三菱の地所整理により、この記念建物もついに明治24年廃毀せらるるに至れり。

この勧工場は博物館の性質をも備え居りしをもって、前記売残品及び将来品は勿論、尚お我が国固有の物品をも出陳しありたり。彼の名古屋城天守上に金色燦然たる金鯱も、一度は降下の運命に遭いてオーストリア博覧会の構内に跳状の姿を現わし、衆人の眼に触れたる後再び渡航して帰国し、復た龍之口に出陳され、その当時の観覧者を驚かしたり。後ついに名古屋の旧栖に帰ることを得たるは、金鯱に取っては如何に喜ばしき事なりしならん。それのみならず建築家より見ても、残酷なる取扱より脱れて再び順道の用務につきたることを金鯱の為めに賀し、かつ、一時欠如したりし天守台の再び完全なる金甌となりしことを慶賀せんとするものなり。

乙 竹橋陣営

これ竹橋内なる兵営の旧称にして、明治3年3月5日の起工なりし故煉瓦造建築として甚だ旧きものの一なり。同建築は三階建にして、明治7年4月28日の竣工なりきと云う。この建築に関する記録甚だ稀なるが本章第七節の第四にある土木寮の伺書はすこぶる面白く、当時の状況を知るに甚だ興味あるものと信ず。

右によれば竹橋陣営建築の木材は、東京府下諸地より供給したるが如し。明治末年よりこの記事を見れば実に隔世の感ありて甚だ興味ある記錄なり。交通不便なりし当時において王子の旅泊も必要なりし事にして、45銭もまたすこぶる面白き事柄なり。

丙 大阪造幣寮銅貨幣鋳造場

造幣寮の最初の建築については第一節第二の(二)において之を記したり。即ち明治元年に着手したる建築なる故建築上最も記憶すべきものなり。次に明治7年6月に落成せし銅貨幣鋳造場に関することを左に掲ぐ。尤も此建築は竣工が明治7年6月なりし故工部省の手に掛らざりしなり。

(中略)

以上は仕様書の前提なり。之について感想を述ぶることは歴史上興味あることなり。先づ明治末年において煙突と称するものを出煙筒と書きあるも面白く、これケムダシツツと読みしならんか。次に後年煉瓦と称するものを煉化石と称したり。是れ関東関西共にその当時は斯く呼びしなり。また建坪を称するに何坪何分何厘と記しあることも面白し、後人が梁間を呼ぶものを梁行と称せしことは至当なる称呼なるべし。次にこの時代において銅銭局の如き大建築を煉瓦造となし完全に仕上げたることは、当に称讚すべきなり。次に仕様書の一部を掲ぐ。

(中略)

この仕様書を見て先づ基礎に石炭糟を混入せしことは注意すべきことなり。その他モルタルのことを漆喰と称し、普通煉瓦のことを赤瓦を呼びしも面白し。之に対して無論白煉瓦のことを白瓦と称せしなり。蓋し当時軒附近その他胴蛇腹等に白と赤との両種の煉瓦を混用せしことは、東京及び大阪において流行せし方法なりき。次に煙突の仕様書の一部は左の通り

(中略)

この基礎においてもまた前の如く石炭糟を用いあり。而して何れも調合は記しあらず。また英瓦の語あれば普通の煉瓦をその当時は英瓦と称し、その中赤色なるものを赤瓦と言い白色なるものを白瓦と称したるなり。英人ウォートルスの感化を受けたる工事なりし故英吉利煉瓦を用いたるならんか。当時石偏に基の字を新製したることも面白し。改良心のありたることは甚だ賞讃すべきことなり。

然るにまた他部の仕様書中に左の文句記されたり。

(中略)

以上によれば熔銅所大釜周囲の構造として、床上端より上の部分には英瓦を用い、外方には神戸焼瓦を用いたり。よって釜に接する部分には外国製の煉瓦を使用し、共の外方には神戸にて製したる煉瓦を使用したるが如し。然らばその当時既に神戶にも煉瓦製造所がありたること明かなり。

丁 工部大学校博物館

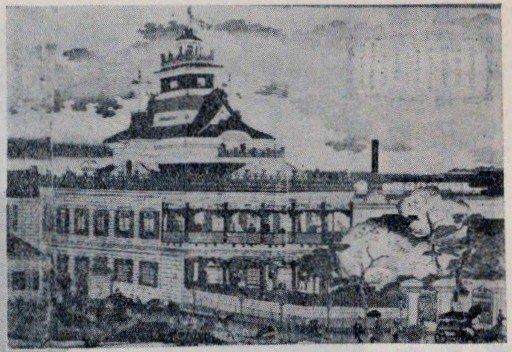

第1図 工部大学校博物館

初め工学寮博物館と称したり、同館は堀脇に屹立せる二階建瓦造造にして外国人マクビンの設計なりしと云う。最初中央に高き時計台ありたり。後日堀に埋立てたれども、尚お石垣の上方に依然として雄姿を現わせり。唯屋上に時計台無くして寂寞を感ずるのみ(本建築用煉瓦は英国製なりという、また本建物は明治5年頃のものなりと云う。)

戊 工部大学校生徒館

第2図 工部大学校配景

初め工学寮生徒館と称したる同館は、明治6年8月10日起工同7年9月30日竣工にして、建坪671坪2合3勺の二階建なり。この煉瓦造大建築の中央には二階ブチ抜の大講堂あり。またその建築費は74,046円97銭4厘なりき。本建築は博物館と同様なるゴシック風建築なるより推せば、二者同一人の設計なりしならんか。暫く疑を存し置く。

本館はかつて東京女学館と称する学校が永く借用して多数の卒業生を出し、明治末年においても尚お継続借用し居りたり。されば本建物は最初多数の工学者を出し、後年においては多数の女子卒業生を出したる記念的建築物の一なり。この如く歴史的価値あるものなる故、次に仕様書の一部を抜萃す。

(中略)

右仕様函風呂に称しあれども実際は床全部を凹状に造り、その湯は蒸汽を送りて沸したるものなりき。故に当時においてはハイカラなる設備なりき。通称の函風呂の如く可搬性のものに非ずして全く造り付けの構造なりしなり。

次に便所は館外に造りたるものにして、大便所は腰掛式なりき。故にどこまでもハイカラなりきと謂い得べし。

己 赤羽工作分局

初め製鉄寮として建て、後赤羽工作分局として多年用いられ、工部省廃省後海軍省に移管されて兵器局となりたるものにて、仏人ルイ・フエリキス・フロラン監督の下に明治4年10月2日の着手に係るものなり。

(二)石張附木骨造

甲 新橋及び横浜停車場

この二停車場は全く同様式の建築にして、英人フリブヂンスの設計なりという。新橋停車場は後世汐留停車場と改称せしものにて、明治5年6月27日の竣工なり。何れも木骨石張附の二階建にして外見は恰も石造の如し。用石は砂岩質凝灰岩にして斑紋あり。雨露に耐うること頗る強し。之を銯にて木部に取附けたる構造なり。

本建築工事は他の鉄道諸工事と同時に最初民部省より英人モレルに取調を命ぜしものにて、明3年9月同人より大木民部大輔に提出したる報告書の抜萃を左に掲ぐ。

(中略)

以上モレルの報告書の一端を示せるものなり。惜哉、実行後の決算を知ることを得ず。是れ復た止むを得ざるなり。

乙 芝の延遼館

この建物は芝浜松町にありて、明治2年5月の落成なり。初め石室と称されたる洋風建築にして海軍奉行の所管なりき。是れ即ち当時の海軍所たりき。後外務官に移されて外賓を迎接する所となり、延遼館と称せるるに至れり。その建坪は418坪3合5勺5才にして附属家は111坪1合7勺5才なりきという。

明治2年5月そこの地を割いて外国官に帰し、残余の地は同3年10月宮内省に属して浜離宮と称せられしが、延遼館所在地は無論除外されて依然として外務官の所官なりしなり。後宮内省の所管となりしが、明治22年12月に至り取毀の伺出てついに姿を没するに至れり。

されどその表門のみは依然として明治後期においても存在し、浜離宮の表門と称され、その裏門たりしものは浜離宮の通用門となれり。されば浜離宮表門はこの如き由緒あるものなり。

丙 木挽町の蓬萊社

汐留停車場を出で真正面に歩み一丁ならずして右方に石造の蓬萊社ありたり。是また実は木骨石造にして英人某の設計、明治6年の竣工なりき。後之を取毀ちてその後に華族銀行が建てられたり。これ即ち後の第十五国立銀行の前身なりき。

蓬萊社は二階建にして、窓上には円形迫持ありき。而して用石は総て伊豆産斑石なりき。蓋し銯附けとなすに便なるによりしならん。この建物は旅館ならき。

丁 兜町の三井組為換坐

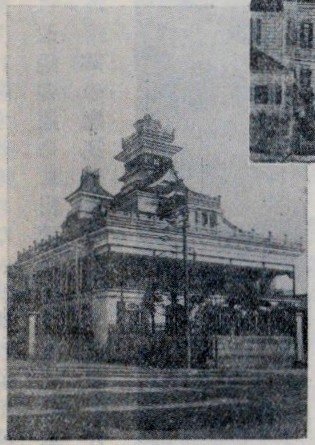

これ第一国立銀行の前身にして、明治4年着手、同5年6月竣工せしものなり。清水喜助の設計施工せしものにして、一新機軸を出したる円熟せる好設計なりき。而も独特の手腕よりなり、毫も外国人の手を借りたる事なかりき。

第3図 三井組為換座

是より先大蔵省において外国人応接所を建設せんしその設計施工を満水喜助に命じたり。喜助乃ち命を奉じ、誠意事に当りて能く之を完成せしめたり。時に三井家の主宰者三野村利左衛門之を見てその好設計なるを歓称したり。是において新に兜町に建築せんとする三井組為替座もまた同様なる設計によらんとし、直に意を決して喜助に設計施工を委嘱し、遂に満足なる良建築を建設し得たり。当時諸職工は洋風彫刻その他に熟練せしもの皆無なりしをもって設計者の苦心は察するに余りありしならん。然るに明治30年頃改築の運命に遭い、終にこの如き好記念建築も世の中より姿を隠すに至れることは是非も無きことなり。銀行の如く耐久の性質を必要とすべきものにありては、改築の必要に迫られたるは自然の勢なり。

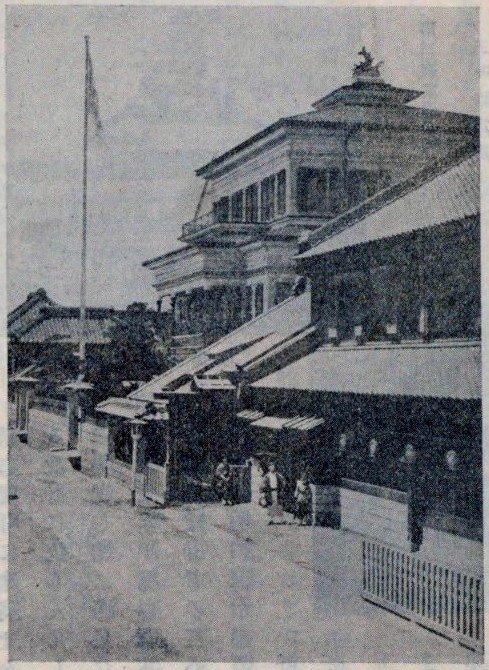

戊 駿河町の三井組

これ三井銀行の前身にしてまた清水喜助の設計施工に関するものなり。その竣工は明治5年にして同28年頃迄存在したれども、終に改築の運命に出遭いしなり。荘重なる此建築もまた明治の初期を飾り珍宝たりしなり。その建築様式において前記三井組為換坐と趣を異にし居ることは、実に喜助の才幹ありしことを頌するに足らん。

第4図 駿河町の三井組

(三)木造

木造下見張は勿論塗家の類もまた是項中に包含す。

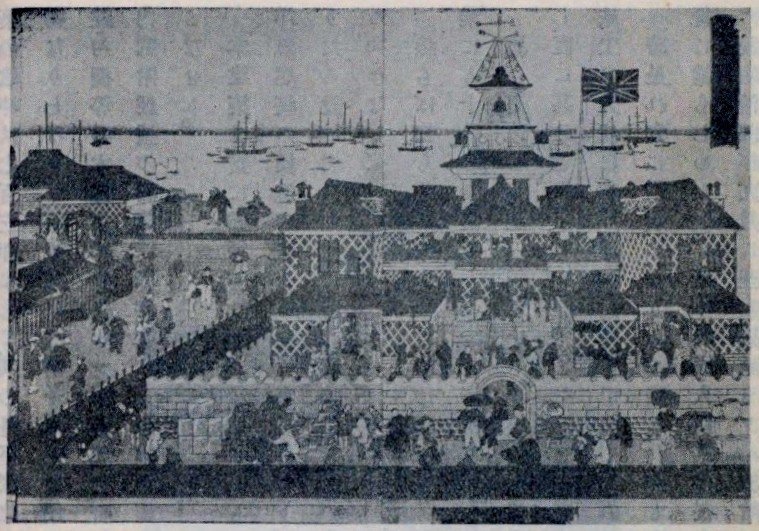

甲 築地ホテル館

間口42間奥行41間高塔上迄約94尺の大建築にして、主部は二層、塔は五層なり。その構造は木造板瓦張となし、海鼠漆喰仕上となしたり。而して塔には特種の意匠を用いたり。蓋しホテル館の位置は海に面し、品海を眺望し得る絶好の処なるを以て、望楼として屋上に特種の塔を置きたることは真に望ましき意匠と謂うべし。この建築の建坪は703坪にして、その外平家建の分128坪なりきと言えば、すこぶる大なる建物なりしなり。その窓には硝子障子を用い、更に鎧戸を付したり。入口には唐戸を用い、柱・勾欄等の木部には緑色ペンキを施し、軒蛇腹は白漆喰なりしが如しと言う。而して室内壁附暖炉の前飾は黒漆塗とし、蒔絵を施し、窓には簡単なる緞帳を掛け、木材はペンキ塗となせり。

本建築は実に維新前設計に着手せしものにして、竣工は明治元年なりしが如し。嗚呼洋風建築の模範の毫も本邦に存在せざりし時代においてこの如き見事なる大建築に当りたる設計者は如何に苦心惨憺たりしか、今より追想して実にその労苦の多大なりしを観るべきなり。

然らば即ちこの如き歴史的珍宝の設計は何人なりしか。そは先見の明ありて大工の業にも十分の素養ありし清水喜助なりしなり。

曩(さき)に築地居留地の創定せらるるや、旧幕府は外国人旅館の建設の必要なることを予想し、直にその建設と之が経営とを併せて喜助に託したり。是において喜助は奮って設計施工の大任に当り、刻苦勉励して能くその大業を遂げたり。

時是れ当に維新となりしと雖も、政府もまた幕府との旧約を履行し、同人をして旅館の経営に当らしめたり。斯くて同人はその任を実行し、大に外人出入の便益を図れり。

後明治4年9月に至り、築地ホテル旅館なるものは廃止となり、その後は旅居になれりと言う。蓋し初めは半官半民の経営なりしが、明治4年9月よりは全く民有旅居となりし意ならん。是において喜助は個人として経営の任に当りたるならん。

第5図 築地ホテル館

然るに明治5年2月26日和田倉門内会津侯邸跡郎ち当時兵部省添屋敷より出火したる大火災にお

いて、銀座尾張町等も類焼し、此ホテルもまた可惜烏有に帰して再び見ることを得ざるに至れり。

築地ホテル館の前門は従来大名屋敷にありし長屋門にして、中門は石造アーチ形のものなりき。この石造門の一部は後世大正時代の初においても尚お海軍省工廠構内において大切に保存しありという。古蹟保存の主意よりして甚だ喜ぶべきことなり。

乙 品川台五ヶ国公使館

文久元年8月26日御本丸において辻内近江は「五箇国之館御取建取扱仰付らる」とあり。その五箇国とは英米仏及び阿蘭陀、他一国なるが、その一国は何国なりしか不明なり。多分露国ならんか。

右は西洋造木製二階建屋根瓦葺なりしという。その原図の平面は外国人之を製図し、外国掛の手を経て大棟梁辻内近江に渡されたり。而して辻内は外国人の説明を受けて設計監督に従事したるなり。然るにこの建物は引渡前に焼失したりという。甚だ惜むべきことなり。

丙 神田錦町の開成学校校舎

第6図 東京開成学校へ主上臨幸

木造なる同舎は明治6年10月9日の竣工にして、その開校式には行幸ありしという。当時政府の工事は未だ工部省の手に移らざりしなり。蓋し大蔵省土木寮にて之を建築せしならん。さて後日工部省技手となりし林忠恕は、その当時大蔵省土木寮技手なりし故この校舎は同人の設計に成りしが如し。

第7図 東京開成学校後面

第8図 東京開成学校製煉局

丁 官舎

木挽町のウォートルス官舎は明治3年の竣工。

インジニール官舎と称したる官舎は、芝汐留停留場構内にありたり。御雇技師の官舎にして明治4年の竣工なり。

戊 医学校

神田和泉町にありたる医学校は明治3年12月竣工せしものなり。政府において医学を重んじたること明かなり。

己 京都府小学校

京都府においては明治2年和洋折衷の小学校舎流行せり。而してその建築に必ず望楼を設置せしことは一つの特色なりき。明治5年に至りては二階建小学校の建築をも見るを得たり。

庚 神戶東税関役所

洋風木造二階建なる此建築は建坪163坪4合にして明治6年3月26日起工、同年12月15日竣工、精算高金16,910円82銭2厘なりき。その仕様書に拠れば

(中略)

(四)雑

九段坂上の大灯籠は、多年灯明台の用を務め、而も幾多の地震を経て大破無く好個の建造物というべし。こは明治4年11月11日の竣工なり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?