井出進学塾の高認対策:「科学と人間生活」どこよりもくわしい過去問解説(令和元年度第1回)

こんにちは、井出進学塾(富士宮教材開発)です。

高卒認定試験対策として、「科学と人間生活」についてみていきましょう。

問題は、文部科学省のこちらのページで公開されていますので、各自ダウンロードしてください。

大問1,2が物理分野からの出題、大問3,4が化学分野からの出題、大問5,6が生物分野からの出題、大問7,8が地学分野化の出題になっています。

選択問題で、それぞれ大問1,2から1つ、大問3,4から1つ、大問5,6から1つ、大問7,8から1つを選んで解答します。

本番のテストでは、ざっとみて多く正解できそうな方を選べばよいですが、高認対策の勉強としては、すべてみておくことを、おすすめします。

ねらっていた分野が出題されない、あるいは出題されても難しいものばかりになる・・・というリスク回避の意味もありますが、それ以上に・・・

学問はつながっているので1つの単元の知識や考え方が他の単元に応用できることも多いです。

また、いろいろなことに興味を持つことが、高認対策で、うまくいく秘訣(ひけつ)です。

特に「科学と人間生活」という教科ですから、その分野を専門とする人でなくても、知っているといいような内容が多いです。

それでは、はじめましょう。

大問1 光の性質とその利用について(物理分野)

問3、問4については、解説動画で補足(ほそく)する予定です。

動画の準備ができるまで、しばらくお待ちください。

大問1問1 入射角と屈折角

「空気中から水(またはガラス)中」、あるいは「水(またはガラス)中から空気中」・・・

どちらからどちらへにかかわらず、境界面(きょうかいめん)に入っていく光が入射光(にゅうしゃこう)、境界面で屈折(くっせつ)して進んでいく光を屈折光(くっせつこう)といいます。

また、境界面の法線(ほうせん)〔境界面に垂直(すいちょく)に交わる線)と、入射光、屈折光とがなす角(つくる角)を、それぞれ、入射角、屈折角、といいます。

わかりにくければ、テスト用紙を少し右にまわして、台形ガラスのななめの部分が水平になるようにして、みてみましょう。

a が入射角、d が反射角になっていることが、確認できます。

正解:②

大問1問2 屈折の方向

屈折の向きとしては、「空気→水(ガラス)」、「水(ガラス)→空気」のいずれの方向のときでも・・・

『水やガラスを下にしてみて、まっすぐ進まないで、ちょっと落ちる』

・・・と思っておけば、対応できます。(高認の範囲では、水とガラスは、似たようなものと考えていいです。)

(上の図をみてもらえばいいのですが、これだけですと少しわかりにくいかもしれません。問3の解説動画の方で補足します。)

この問題でも、テスト用紙を左に90°回転し、ガラスを下にしてみると、わかりやすいです。

屈折しないで、まっすぐ進むとするとウの点線になりますが、それより少し落ちるので、エのように進みます。

テスト用紙を左に90°回転すると、本当にわかりやすいですね。

イみたいに、真上に行くことは考えられないし、アなんて、反対向きになってしまっているので、全然ちがいますね。

正解:④

大問1問3 光の分散/白色光がつくるスペクトル

いろいろな色(波長)の光(単色光)が、合わさったものが白色光です。

太陽光も、白色光です。

白色光は、いろいろな色(波長)の光をふくんでいるので、プリズムを通すと屈折率のちがいから、光の分散(ぶんさん)がおこり、スペクトルを観察することができます。

あまり、いい画像がみつかりませんでしたが、下のようなものです。

このように、切れ目なく連続的に広がるスペクトルを連続スペクトルといいます。

連続スペクトルは、なにも特別な器具がなければ観察できないというものではなく、日常でもシャボン玉の表面や、CDの裏側などでみられますね。

虹(にじ)なんかも、そうです。

また、連続スペクトルとはちがい、いくつかの輝(かがや)いた線がとびとびに分布しているものを線(せん)スペクトルといいます。(すみません。画像は準備できませんでした。各自、確認してください。)

この問題では、白色光をプリズム(台形ガラスは、この形なので、プリズムと同じ役割をはたしています)に通すので、連続スペクトルが現れます。

よって、正解は②になります。

「上側が赤色、下側が紫色」というところが、気になりますね。

これも、そうなるとしっかり判断できた方がいいことなので、補足しておきます。

可視光線(かしこうせん:人間の目に色として感じられる光)は、波長(はちょう)が長い方から順に・・・

「赤(せき)・橙(とう)・黄(おう)・緑(りょく)・青(せい)・藍(らん)・柴(し)」

・・・虹(にじ)の七色の覚え方ですが、高認では、わりとこれを知っていれば答えられる問題が、出題されます。

人間の目で認識できる色のうち、・・・

もっとも、波長が長いのが「赤色」、もっとも、波長が短いのが「紫色」です。

そして、人間の目には認識できないところで、赤色より波長が長いものが赤外線(せきがいせん)、紫色より波長が短いものが紫外線(しがいせん)です。(可視光線も含め、これらはすべて電磁波(でんじは)の一種です。)

イメージ的な話ですが、波長が短い方が怖い、というか人体にも有害っぽい気がしますよね。

事実、紫外線は、けっこう怖いです。

そのイメージで、赤色の方が波長が長く、紫色の方が波長が短い、ということは、おさえられます。

また、波長が短い光ほど、屈折率(くっせつりつ)が大きくなります。

図で、屈折の方向を確認しましょう。

確かに、上側が赤色、下側が紫色になることがわかります。

(解説動画の方で、補足します。)

また、選択肢④について・・・

屈折率のちがいから、光が分散されていくので、台形ガラスから離れれば離れるほど、映った光の幅は大きくなりますよね。

この選択肢も、ちがいます。

正解:②

大問1問4 全反射

可能性としては、2つ考えられます。

選択肢をみながら、検討していきましょう。

①:光が、台形ガラスの中に入っていかなかった、という意味になります。

これは、あり得ません。

②:光の散乱(さんらん)とは、通常の反射とは異なり、光が四方に散っていく現象です。

選択肢①と同じく、光が台形ガラスの中に入っていかなかったという意味になりますので、この選択肢もちがいます。

③:問2でもみましたように、屈折のときには、

『水やガラスを下にしてみて、まっすぐ進まないで、ちょっと落ちる』

・・・でした。

ここで、水(ガラス)から空気中に光が出ていくときのことを、考えてみましょう。

「まっすぐ進まないで、ちょっと落ちる」のですが、入射角が大きくなっていくと、落ちようがなくなってきますよね。(下図右、参照)

(上図左:空気中から水(ガラス)の中に光が入っていくときには、入射角がどんなに大きくなっても問題がないことも、確認しておきましょう。)

よって、水(ガラス)から空気中に光が出ていくとき、入射角がある大きさをこえると、空気中に出ていく光がなくなり、光は境界面で、すべて反射されます。

これを全反射(ぜんはんしゃ)といいます。

図3をみてみましょう。

光は、AD面に垂直に入っていくので、台形ガラスの中を、そのまま、まっすぐ進みます。

次にテスト用紙を少し左にまわして、ABが水平になるようにして、みてみましょう。(よくわからないという人は、解説動画の方で確認してください。)

面ABで、全反射される可能性は十分にありますね。

③が、正解です。

おちこぼれくんたちの、いうとおりです。

全反射という現象は、「全部反射する」ことではなく、「外に出ていく光がなくなる」ことに、その本質があります。

④:光がスクリーンに映らなかった理由として、もう1つある可能性は・・・

空気中に出る光が、屈折によりスクリーンからずれてしまった

・・・という、ことです。

しかし、外に出ていく光があったとしても、下向きに屈折します。

この選択肢のように、スクリーンより上の方向に進むことはありません。

(スクリーンより下の方向に進んでしまう可能性はありますが、面ABの角度的に、それもないですね。)

正解:③

大問1問5 光の三原色と色の三原色

これは、覚えておけばそのまま点になるところなので覚えておきましょう。

光の三原色は、赤・緑・青です。

先ほどみた虹(にじ)の七色で、緑がちょうど真ん中にあったことを頼りに、覚えられるでしょう。(実は「緑」が真ん中というのは、生物分野の光合成のしくみとか、植物はなぜ緑色なのか?という話につながります。)

また、問3でも触(ふ)れましたが、いろいろな色の光を重ねていくと白色光(色あいを感じない光)に近づいていきます。

光の三原色を重ね合わせれば、白色光になります。

また、色の三原色は、イエロー(黄)・マゼンダ(赤)・シアン(青)です。

これは、小学校の図工や、中学校の美術で実感している人も多いでしょう。この3色の組み合わせで、どんな色でもつくれます。

また、最近ではプリンタのインクの色で、これらの名称をみることが多いですね。

色の場合、いろいろな色を混ぜていくと黒色に近づいていきます。

色の3原色を混ぜ合わせると、黒色になります。

正解:①

大問2 熱に関する実験について(物理分野)

計算が出てくるので、避(さ)ける人が多い分野です。

しかし実際には、いくつかの簡単な形(公式)にあてはめればいいだけのものも多く、けっこうとりやすいところともいえます。

ここで、試してみると、よいでしょう。

実はこれは、高校受験用(中学生用)のIOPで、高認対策としては、もう少しだけですが、覚えておきたい定義はあります。

しかし、ジュールの法則に関する問題で、教科書などで公式として与えられている・・・

発熱量 Q=IVt=I²Rt=V²/R・t

・・・というのを、覚えてこなそうというのは、得点するためには、まったく合理的ではなく、上でIOPが紹介している3つの定義を使いこなせるようにしていくほうが、合理的です。

それを、確認していきましょう。(なお、細かい計算の過程などは、解説動画の方を参照してください。)

大問2問1 オームの法則

抵抗器や電熱線を流れる電流は、それに加える電圧に比例します。

その一方、流れる電流の大きさは、同じ電圧を加えても、抵抗器や電熱線によってちがいます。

そこで、抵抗器や電熱線の電流の流れにくさを「抵抗」ということとし、1V(ボルト)の電圧をかけたとき1A(アンペア)の電流が流れる抵抗の大きさを、1Ω(オーム)と定義されました。

そこで、次のような「オームの法則」が、成り立ちます。

V(電圧)=A(電流)× Ω(抵抗)

求めたいところに応じて、変形なんてしなくていいです。

本当にあてはめるだけです。

図1をみて、よみとれる点を探します。

「2Vの電圧を加えたとき、0.1Aの電流」・・・ここが一番小さいので、ここでいいでしょう。(「4V-0.2A」、「6V-0.3A」などの値を使っても計算の結果は同じです。)

「V=A×Ω」の、Vのところに「2」、Aのところに「0.1」、Ωのところは求めたいところなので「x(エックス)」を、あてはめます。

2=0.1×x(xが、わかりづらくて、すみません)

左辺と右辺を入れかえながら、×(かける)の記号を省略しましょう。

0.1x=2

両辺に10をかけて、xが求められます。

x=20

これが、求める抵抗値で、20Ωです。

正解:①

大問2問2 発熱量の計算

図2をみますと、「0分~4分」と「4分~8分」で加えている電圧が、ちがいます。

それぞれ計算して、最後にたしましょう。

さて、問題をみていきます。

これも定義で、1W(ワット)の電力で、1秒間電流を流したときの発熱量が、1J(ジュール)と定義されました。

したがって、次のような形になります。

J(電流による発熱量)=W(電力)×s(〔秒〕単位の時間)

よって、「W×s」の計算で、ここで求める発熱量は出ます。

「s」は、すぐに求められます。4分間を〔秒〕単位に換算するだけです。

1分間が60秒なので、4分間は・・・

60×4より、「240秒」です。

W(電力)は、まだ、わかりません。

わからなければ、求めればいいです。

ここで、最初にあげた3つの公式のうち、最後の1つを使います。

1Vの電圧を加えて1Aの電流が流れたときの電力を、1W(ワット)と定義したので、

W(電力)=V(電圧)×A(電流)

・・・このような、形になります。

「0分~4分」、「4分~8分」にそれぞれくわえられた電圧は、図2から、わかります。後は電流〔A〕が必要です。

これは、⑴で抵抗値を求めたので、オームの法則「V=A×Ω」を使って求められます。

「0分~4分」のとことから、みていきましょう。

「0分~4分」:「6V」の電圧が加えられています。

6Vのときの電流の大きさを調べないといけませんが、ここで、よくみてみると、オームの法則を使ってわざわ計算する必要はないですね。

図1に与えられています。

6Vの電圧を加えたとき、流れる電流は「0.3A」です。

このときの電力は、「W=V×A」のVのところに「6」、Aのところに「0.3」を、あてはめて・・・

W = 6×0.3 = 1.8〔W〕

後は、「J=W×s」の、Wに「1.8」、s のところは4分間=240秒でしたので「240」をあてはめて・・・

J=1.8×240

計算の工夫は、必ずしましょう。

240を10でわって24にし、その分、1.8を10倍して18にします。

(18×24の計算は、筆算でいいでしょう。)

J=18×24=432

よって、「0分~4分」の発熱量は、「432〔J〕」とわかりました。

よくみたら、この時点で答えは選択肢④と確定ですね。

他の選択肢は、小さすぎます。

もちろん、「4分~8分」も、計算して、確認しましょう。

「4分~8分」:図2より、加えられた電力は「2V」、電流は図1から2Vの電圧を加えたときに流れる電流の値で「0.1A」。

このときの電力は「W=V×A」より

W=2×0.1=0.2〔W〕

このときの発熱量は、「J=W×s」より、

電力は「0.2W」、時間は、4分~8分で同じく4分間なので「240秒」、

これらを、あてはめて・・・

J=0.2×240

計算の工夫は絶対です。240を10でわって「24」にし、その分、0.2を10倍して「2」にしましょう。単なる「24×2」の計算になります。

J=2×24=48〔J〕

「0分~4分」の発熱量が「432J」、「4分~8分」の発熱量が「48J」

あわせて、432+48より・・・「480J」になります。

正解:④

大問2問3 発熱量と、電圧・抵抗との関係

改めて、この3つの公式で考えることが大切です。

今、発熱量を2倍にする方法について、問われています。

発熱量に関する公式「J=W×s」から、考え始めましょう。

この形から、発熱量(J)は、電力(W)と時間(s)に比例するとわかります。

問題の指定で、時間〔s〕は同じという条件なので、発熱量(J)を2倍にするためには、電力(W)を2倍にするしかありません。

ということで、「W=V×A」を中心にみていきましょう。

各選択肢を、Wが2倍になるか?という視点で、みていきます。

①:V(電圧)が2倍になります。

しかし、W(電力)は電圧だけで決まるものではなく、A(電流)もかかわってきます。

オームの法則「V=A×Ω」で、この選択肢では、電熱線を交換しないのでΩ(抵抗)は、一定です。

よって、電圧を2倍にすると、電流も2倍になり、電力は2×2より、「4倍」になります。

発熱量も4倍になるので、この選択肢は、まちがいです。

②:①と同じく、電圧を1/2倍にすると、電流も1/2倍になり、電力は1/2×1/2より、1/4倍。発熱量も1/4倍になります。

①②のように、電圧を2倍にすると電流も2倍になるので電力は2×2より4倍、電圧を半分(1/2倍)にすると電流も半分(1/2倍)になるので、電力は1/2×1/2より1/4倍というのは、知識として、おさえておいてもよいでしょう。

電力は、加える電圧の2乗に比例します。

③:オームの法則「V=A×Ω」より、抵抗というのは電流の流れにくさのことですから、その値を2倍にすると、同じ電圧で電流は半分(1/2倍)しか流れません。

電圧は一定なので、電力(発熱量)は、1/2倍になります。

④:③の逆で、抵抗値を半分(1/2倍)にしたら、電流は2倍の大きさが流れます。

電圧は一定なので、電力(発熱量)は、2倍になります。

これが、正解です。

正解:④

大問2問4 仕事の単位J(ジュール)

前問まで、熱量の単位としてのJ(ジュール)をみてきました。

J(ジュール)は、理科でいう「仕事」の単位としても使われます。

仕事は、位置エネルギーや運動エネルギーなどの、「エネルギー」に代わっていくものです。

また、この実験のように「熱」に代わっていくこともあります。

(のこぎりで木片を切ると、摩擦で熱くなっていくことがわかりやすい例ですが、ここで紹介されている実験でも、水温は上昇します。)

「仕事=エネルギー」であるし、「仕事=熱」であることから、熱はエネルギーの1つの形態であることが、明らかになりました。

〔A〕の選択肢の方も、仕事の量が多いほど発生する熱量も多いことはあたりまえで、比例の関係です。

正解:②

大問2問5 エネルギーの変換

もともと持っていたエネルギーが、熱に変換されたと考えた方が、考えやすいでしょう。

この問題では、おもりが持っていた位置エネルギーが、熱に変換されます。

重力による位置エネルギーは、「物体の質量」と「高さ」に比例して大きくなります。

④の「おもりの個数を増やす」は、物体の質量をおおきくすることになりますし、②は、高さを高くするということになるので、もともとの位置エネルギーが大きくなり、水温の上昇も大きくなります。

また、③のように、落下させる回数を増やせば、その分、水温の上昇も大きくなります。

①は、物体の質量を小さくし、位置エネルギーを小さくすることになるので、水温の変化は小さくなってしまいます。

正解:①

大問3 繊維(化学分野)

糸なんかをよくみてみると、本体の糸よりもさらに細い糸のような細長い物質がより合わされてできていることが、わかります。

これを繊維(せんい)といい、人間生活に欠かすことのできない衣類(衣料)は繊維からつくられているので、とても重要です。

繊維は、おもに「天然繊維(てんねんせんい)」と「化学繊維(かがくせんい)」に大きく分けられます。

また、天然繊維の中でも、植物由来の「植物繊維」と、動物由来の「動物繊維」に分けられます。

まずは、植物繊維から、みていきましょう。

大問3問1 植物繊維

綿(めん)や麻(あさ)などが、あります。

綿は吸湿性が高く(汗なども吸収しやすいですね)、けっこう丈夫なので、下着やTシャツなどによく使われます。

この時点で、②が正解ということでいいでしょう。

③はないですね。もしそうだとすると、毎日の洗濯にも困ってしまいます。洗濯がしやすいというのも、綿の大きな長所ですし、そういうのも理由で、下着などに使われます。

④もないです。もともと綿糸(めんし)を織(お)りあわせて、シャツなどもつくられています。また、裁縫(さいほう)用の糸も綿の糸です。

裁縫道具を確認してみましょう。「カタン糸」という商品名が書かれているはずです。(豆知識ですが、綿は英語でcotton。日本語で「コットン」といわれることが多いですが、本当は「カタン」という音の方に近いです。)

①麻は、あまりなじみがなくて消しにくいかもしれません。

運動会で使う「縄(なわ)」なんかが麻ですね。

他には、ジーンズも麻のものが、あります。

この選択肢は、主成分から、まちがいと判断できて消せます。

綿、麻などの主成分はセルロースです。

綿や麻などの植物繊維は、ほぼ純粋なセルロースと考えてもいいです。

セルロースは、植物の細胞壁(さいぼうへき)に多く含まれている物質です。(ここ、重要ですよ)

セルロースは「紙」の原料にも使われています(紙は、木材からつくられることは、いいですよね)。吸湿性が高い、ということもつながりますね。

アミロースというのは、デンプンの成分です。

正解:②

大問3問2 動物繊維

動物繊維(動物由来の繊維)には、羊毛(ようもう)と絹(きぬ)があります。

羊毛は羊(ひつじ)の毛が原料、絹はカイコ蛾(が)の作る繭(まゆ)が原料です。

植物繊維がセルロースを主成分としているのに対し、動物繊維は動物由来なので、タンパク質を主成分としているところに、その特徴があり、植物繊維とは、またちがった性質を持ちます。

羊毛は毛糸(けいと)になるもの、絹はすべすべした肌触(はざざわ)りで、着物(和服)やネクタイによく使われるもの、と考えれば、わかるでしょう。

①:タンパク質が主成分ということはまちがいないですし、燃やせば、ここに書いてるようなことになりそうなので、この選択肢が正解でしょう。

他の選択肢も、検討してみましょう。

②と③が、ちょうど反対です。

②は、和服やネクタイによく使用されるということは、明らかに絹のことです。

顕微鏡でみたときのようすは、②の主語を「絹」に、③の主語を「羊毛」に変えれば、ここに書かれているとおりです。

④:大ざっぱに、まとめると・・・

植物繊維:アルカリ(塩基)には強いが、酸に弱い

動物繊維:酸には強いが、アルカリ(塩基)に弱い

・・・ですが、ここまでおさえておく必要はなく、おさえておくべき内容は・・・

「洗剤は、アルカリ性であること」(私の知っている清掃会社では、社内で「洗剤」のことを「アルカリ」と読んでいます)と、

「綿(木綿)」は家庭で洗濯できるけど、「絹製品」を家庭で洗濯するのは、難しいということ・・・

・・・ここらへんさえおさえられていれば、高認の問題では解答できます。

絹は、アルカリに弱いどころか水にも弱く、だから専門のところへクリーニングを頼みます。

さらに、「染色されにくい」ということもないですね。

着物(和服)って、ものすごくカラフルですものね。

羊毛だって、そうですよ。いろいろな色の毛糸があります。(もし染色されにくいとしたら、昔はセーターやマフラーの色は1種類しかなかった、ということになってしまいます。)

補足しておきますと、繊維によって、染色されやすいものと染色されにくいものがある、・・・という話ではなくて、

染料によって、相性(あいしょう)のいい繊維が、それぞれある、という話になります。

正解:①

大問3問3 化学繊維

天然繊維に対し、化学反応でつくられる繊維を化学繊維といいます。

化学繊維には、再生繊維、半合成繊維、合成繊維があります。

再生繊維:植物繊維と同じく、セルロースを主成分としています。

主に木材に含まれるセルロースを、化学処理した後、再生してつくられます。

選択肢①が正しく、セルロースを原料とした再生繊維の総称(そうしょう)が、「レーヨン」です。

タオルなどにも、よく使われます。

半合成繊維:セルロースの一部を、化学的に変化させてつくられた繊維です。

婦人服のブラウスやスカートに使われている素材を思い浮かべれば、よいでしょう。

選択肢④にあるアセテートが、半合成繊維です。

ちょうど選択肢の③と④が対になっていて、「繊維の種類」が逆になっていたら正しいです。

絹のような光沢があり、肌触りのよい半合成繊維が、アセテートで、

羊毛に似ており、セーターなどに使用される合成繊維が、アクリルです。

合成繊維:石油などを原料に、化学的に合成された繊維のことです。

石油が原料というのがポイントで、今、私たちの身の周りには、石油を原料とした製品であふれかえっています。(英語で石油製品をplasticといいます。日本語の「プラスチック」は、plasticの中の、かなりせまい範囲に限定して使われています。)

合成繊維には、・・・

「ポリアミド系繊維」「ポリエステル系繊維」「アクリル繊維」「ビニロン」などがあります。

選択肢②にポリエステルがありますが、これは合成繊維です。

「性質や用途」も反対ですね。

ポリエステル系繊維の代表であるポリエチレンテレフタラートは、は吸湿性がほとんどないので乾きやすく、しわになりにくいので、Yシャツや学生服などに使われています。

いろいろ書きましたが、・・・

再生繊維:レーヨン、半合成繊維:アセテート

合成繊維にはいくつかある、・・・ということさえ、おさえられていれば、この問題は解答できますね。

正解:①

大問3問4 ナイロン66の合成

ポリアミド系繊維のナイロン66は、世界で最初につくられた合成繊維です。

吸湿性がほとんどなく、丈夫で引っ張りにも強いことから、ストッキング・スポーツウェア、釣り糸・エアバッグなど、幅広く使われています。

ナイロン66の合成実験は、学校でも行うところもありますが、やっていないところも多いです。教科書や図録などをみて、イメージはつけておきましょう。

ナイロン66は「ヘキサメチレンジアミン」と「アジピン酸」からつくられます。

選択肢①のように、それぞれをとかした溶液の境界面にうすい白い膜(まく)ができます。

それをピンセットで静かにはさんで持ち上げ、試験管やガラス棒に巻きつけることで、とり出せます。

正解:①

大問3問5 ポリエチレンテレフタラート(PET)

ポリエステル系繊維であるポリエチレンテレフタラートは、もっとも身近な合成樹脂(じゅし)といってもいいでしょう。

ポリエチレンテレフタラート・・・英語での頭文字をとって、通称(つうしょう)「PET」です。

ペットボトルの「ペット」です。

先ほどのようにYシャツのような衣料だけではなく、もう少し固(かた)くつくって、ペットボトルのような容器にも使われます。

正解は④になります。

①については、問3で確認しました。吸湿性がほとんどなく、乾きやすいのでYシャツなどに使われています。

②:合成繊維の中に、「ポリエステル系繊維」や「アクリル繊維」があります。そこらへんは、よく整理しておきましょう。

③:ペットボトルのリサイクルは、よく進んでいますよね。

正解:④

大問4 身近な金属(化学分野)

特に広く使われている金属として、「鉄」、「銅」、「アルミニウム」の3つが、あげられます。この3つに注目して、みていきましょう。

大問4問1 金属の精錬

鉄、銅、アルミニウムなどは、天然では単体の状態で存在することはなく、すべて酸化物の形で採集されます。

酸化物のままでは使いようがなく、これらの酸化物から酸素を取り除いて(還元〔かんげん〕して、)単体の鉄やアルミニウムをとり出すことが、人類の歴史の中でも大きな意味をもってきました。

それでは、これらの金属の製法を簡単に確認しておきましょう。

鉄:鉄鉱石(てっこうせき)を溶鉱炉(ようこうろ)の中で、コークス(炭素)とともに、高温で加熱し還元することで得られます。

この段階では、まだ炭素を多く含む銑鉄(せんてつ)ですが、これをまた転炉(てんろ)に酸素を吹き込みながら加熱し、炭素の量を減らして鋼(こう:スチール)が得られます。

銅:原料は、黄銅鉱(おうどうこう)などの銅鉱石(どうこうせき)。

これを、溶鉱炉で還元して粗銅(そどう)にします。

さらに、粗銅を電気分解を利用して純銅が得られます。

このように、電気分解を利用して純粋な金属を得る操作を、電気精錬(でんきせいれん)といいます。

アルミニウム:原料となる鉱石はボーキサイトといいます。

これを精製してアルミナ(アルミニウムの酸化物)にした後、融解塩電解(ゆうかいえんでんかい)により還元して、単体を得ます

アルミナは白い固体です。

融解塩電解とは、アルミナ自体を溶かし(実際には、高温で溶かした別の物質(氷晶石〔ひょうしょうせき〕)の中にとかします)、それに電流を流して分解する操作です。

アルミナを水にとかして電気分解するだけでは単体を得られないので、このような方法をとります。

キーワードとしては、「アルミニウムの原料はボーキサイト」だということ。(昔は、中学地理の頻出問題だったくらい重要です。)

アルミニウムは、電気分解(融解塩電解)を利用して得られるため、大きな電気エネルギーが必要なこと、・・・などが、重要です。

とくに2番目については、

「大きな電気エネルギーが必要」

←「電気エネルギーを得るため、水力発電用の巨大なダムが必要」

・・・という関連から、環境問題につなげられることもあります。

銅や鉄は古くから利用されてきましたが、人類がアルミニウムの単体をとり出せるようになったのは、たかだか120年ほど前のことです。

この点も重要ですね。

それでは、選択肢を検討していきましょう。

①:鉄の精錬(せいれん)する過程で、電気分解は出てきませんでした。

この選択肢は、適切ではありません。

鉄は、今から約3500年も前から利用されてきました。

その時期には、さすがに電気分解の技術はないですよね。

②:アルミニウムは、ボーキサイトからつくられます。

この選択肢は、適切です。

③:銅も、鉄と同じく人類によって古くから使われてきました。

電気分解で精製されますが、それは粗銅を精製するというだけで、銅自体は加熱による還元でとり出せます。

酸化銅の還元は、理科室の実験でもできるくらい簡単にできます。(酸化鉄の還元に必要なほどの熱量は、理科室では無理です。)

また、粗銅の精製も、十分に理科室でできます。(アルミナの融解塩電解は、無理でしょう。)

アルミニウムや鉄にくらべ、銅は単体として安定しているからです。

(ですから、金・銀・銅は昔から価値が与えられてきました。)

④:酸化物から単体をとり出すことにおいて、アルミニウムは鉄よりもはるかに難しいです。

加熱による方法では還元できず、より大きなエネルギーを用いて、融解塩電解しなければいけません。

正解:②

大問4問2 金属の特徴

①:世界で最も生産量の多い金属は「鉄」です。

他の金属とは、生産量の桁(けた)がちがいます。

鉄は、強度が強いだけでなく安価(やすい)です。

それが、鉄の大きな利点です。

②:密度の「大きい・小さい」は、持ったときの印象の「重い・軽い」と同じようなものと考えていいです。

少なくとも、鉄よりアルミニウムの方が軽い(密度が小さい)ので、この選択肢は適切でないと、判断してよいです。

実は、ナトリウムやカルシウムなども金属に分類されるため、鉄より密度の小さい金属なんて、いくらでもあります。

③:金属が磁石にひきよせられると、かんちがいしている人もいるかもしれません。

磁石にひきよせられる金属は、鉄、ニッケルなど、限られています。

④:化学を勉強する予定の人は、ここまでおさえておくべきでしょう。

塩酸や硫酸は金属を溶かす、ってイメージがありますよね。

実際に、塩酸・硫酸に金属を入れるとぶくぶくと泡が立ち、その金属は小さくなっていきます。

この「泡」が、水素であり、「金属+塩酸」は「水素」の発生法の基本です。(金属はイオンになって溶けていきます)。

この反応をする金属は、実は限られていて「Mg・Al・Zn・Fe(マグネシウム・アルミニウム・亜鉛・鉄)」の4つだけです。(次につながるので、この順で覚えておくのがよいでしょう)

設問は、アルミニウム、鉄、銅の三種類の金属の中で塩酸と反応するものを問われていて、この中では銅だけが反応しないので、この選択肢は正しいです。

正解:④

大問4問3 鉄のさびを防ぐ方法

鉄は、ひじょうに便利な金属ですが、さびやすいという短所があります。

その短所を補(おぎな)うため、いろいろな工夫がされています。

今回は選択肢にはありませんが、代表的なものが塗装(とそう)です。

ペンキ塗(ぬ)りは、おしゃれにカラフルにすることが主な目的ではありません。

ペンキを塗れば(塗装すれば)、鉄が直接空気や水に触(ふ)れることを防げるので、さびにくくなります。

さびをふせぎ、本体である鉄の劣化(れっか)を遅らせる、というのが、もともとの目的です。

これは、知っておいた方がいいでしょう。

さて、選択肢に入りますが、塗装の例のように、鉄が直接、空気や水に接することが、さびを防ぐ基本です。

それをふまえ、みていきましょう。

①:鉄 Fe の表面を、亜鉛 Zn でメッキしたものをトタンといいます。

亜鉛は、鉄よりも少し反応性が強く、空気中で表面に酸化被膜(さんかひまく)ができて、内部を保護するので、鉄だけのときより、ずっとさびにくくなります。

(酸化被膜:亜鉛の表面の空気に触れている部分だけ酸化され酸化物になり、それが膜のように本体を覆い、それ以上内部が酸化されにくくなるので、このように呼ばれます。)

さらに、トタン(亜鉛めっき)には、よいことがあります。

トタンの表面が傷つき、鉄が露出(ろしゅつ)した場合を考えてみましょう。そこに、雨水にさらされることも、よくあります。

先ほども、述べたとおり、鉄より亜鉛の方が少し、反応性が大きいです。

(図:トタン(亜鉛めっき)に傷がついて、そこに雨水がたまった模式図)

鉄よりも亜鉛の方が先に、水中の酸素によって酸化されて、イオンになって水中にとけだします。

本体の鉄は、このようにして守られるので、トタンは水でぬれる屋外(おくがい)の建材(けんざい)などによく使われます。

②:内部の鉄が守られるので、大丈夫です。

塗装と同じ原理です。

③:直接空気と触れるのを、以下におさえるかが、さびを防ぐための基本です。

表面を凹凸(おうとつ:でこぼこ)にしてしまったら、その分、表面積(ひょうめんせき)が大きくなり、さびやすくなります。

この選択肢が、適切でありません。

④:合金も、さびを防ぐための有効な方法です。

この選択肢の内容も含め、問4で扱います。

正解:③

大問4問4 合金

鉄は、ひじょうに便利な金属ですが、さびやすいという短所があります。

その短所を補(おぎな)うため、いろいろな工夫がされています。

(注:わざと、問3の書き出しと同じにしています。)

鉄の利用の歴史は、さびとの戦いと言っても、いいくらいです。

例えば、台所の「流し」をはじめ、台所用品を考えてみましょう。

たえず、水にさらされる環境です。

もし台所の「流し」が鉄でしたら、(よっぽど、こまめに管理しない限り、)あっという間にさび付いてしまいます。

そこで、重宝(ちょうほう)されるのが合金です。

合金は、複数の金属を高温で溶かし混ぜ合わせてつくられます。

代表的なのは、ステンレス鋼(こう)です。

問3の選択肢④は、これのことです。

ステンレス鋼は、鉄 Fe にクロム Cr やニッケル Ni をくわえた合金です。

台所の流しや、他にも包丁などの台所用品は、ステンレス製のものが多いですね。

後、ステンレス鋼は、鉄道車両などにも、使われています。

よくみると、問3の選択肢④が、絶妙なヒントになっていますね。

適切でないものを選ぶ問題なので、正解でない選択肢以外には、正しい内容が書かれています。

ステンレス鋼の成分について、記憶があいまいだったとしても、鉄がさびやすいことを補う方法として、問3選択肢④はステンレス鋼のことでまちがいないでしょうから、こちら(問4)の選択肢④も消せます。

出題者側の、隠れた配慮です。

後、合金で重要なところをあげると、アルミニウムを中心としたジュラルミンが、あげられます。

ジュラルミンは、アルミニウム Al に銅 Cu などを混ぜた合金です。(選択肢②も、ちがいます。)

飛行機の本体は、軽いのでアルミニウムが使われている、・・・という話は聞いたことがあると思います。

これは、正確にはアルミニウムではなく、ジュラルミンのことです。

(さすがに、飛行機の本体が本当にただのアルミニウムだったら、怖いですからね。でも、アルミニウムが中心なので、ジュラルミンはアルミニウム合金と呼ばれます。飛行機の本体は、アルミニウムでできていると言っても、何のまちがいでもありません。

最後に、銅 Cu を中心とした合金をみていきましょう。

銅 Cu +すず Zn で、青銅(ブロンズ)、

銅 Cu +亜鉛 Zn で、黄銅(真ちゅう)です。

青銅(ブロンズ)は、ブロンズ像など、美術工芸品に使われます。

黄銅(真〔しん〕ちゅう)は、黄色の美しい合金で、ブラスバンド部が持っている楽器などを思い浮かべるとよいでしょう。

五円玉も、黄銅です。

正解:①

大問4問5 金属のリサイクル

大事なところなので、くり返します。

アルミニウムを、原料のボーキサイトからつくるためには、ひじょうに大きな(電気)エネルギーを使います。

アルミニウムのような金属は、加熱融解(加熱してとかすこと)して、再利用することができます(選択肢②は〇)。

このように再利用すれば、それに必要なエネルギーは、原料のボーキサイトからつくる場合に比べ、わずかなエネルギーですみます(選択肢①は〇)。

なんとアルミニウムの場合、「97%減」の節約になるそうです。

鉄でも、「約65%減」の、節約になるそうです。

このような事情もあり、スチール(鉄)缶やアルミ(アルミニウム)缶のリサイクルは、わりと良く進んでいます。

日本国内では、約90%のアルミ缶が、リサイクルされています。(③が適切ではなく、これが正解。)

なお、④もここに書いてある通りで、大切な内容なので、おさえておきましょう。

正解:③

大問5 光に対する植物の反応について(生物分野)

大問5問1 屈性

「走性(そうせい)」は、動物の反応に使う語句です。

例えば、ゴキブリなどは、光とは反対の方向へ移動しようとします。

これを、負(ふ)の光走性(ひかりそうせい)といいます。

また、昆虫のガなどは、光の方へ向かってきます。

これを、正(せい)の光走性といいます。

植物の場合、刺激がくる方向に対し決まった方向に屈曲(くっきょく)する場合を、屈性(くっせい)といいます。

問1の場合、「光」に対する反応なので、光屈性(ひかりくっせい)といい、刺激(ここでは「光」)の方向に向かっているので、「正の」光屈性といいます。

正解:②

大問5問2 光屈性のしくみ

理屈で考えてみましょう。

まず、これは光があたって成長していく過程の話ですし、③や④のように、細胞が収縮する、なんてことは、考えられません。

そうすると、①か②ということになります。

図1でいうと、左に傾いたということは、右側の細胞が大きく成長したということです。

選択肢①「光が当たらない側の細胞」のことですね。

正解:①

大問5問3 光飽和点/光補償点

光の強さが強いほど、植物の光合成は活発(かっぱつ)になります。

光合成の活発さは、光合成は二酸化炭素を吸収して行うものなので、図2の表の「二酸化炭素の吸収速度」に現れます。

この表からもわかるように、光の強さがより強くなれば、無制限に光合成もより活発になっていくということはなく、・・・

ある光の強さ以上、二酸化炭素の吸収速度が大きくならない(=光合成が、それ以上活発にならない)ことがわかります。

このときの光の強さを光飽和点(ひかりほうわてん)といいます。

図2の記号でいうと、Cになります。

また、植物も呼吸をしています。

生物である以上、生きるために必ず呼吸は必要です。

呼吸するときには、二酸化炭素を放出します。

図2でAは、光が当たっていない状況を示していますが、二酸化炭素を放出していますね。これは、「呼吸」だけ、しているということです。

光が強くなれば、光合成が行われ二酸化炭素を吸収するようになります。

図2のBは、呼吸による二酸化炭素の放出速度と、光合成による二酸化炭素の吸収速度が等しくなり、見かけ上は二酸化炭素の出入りがなくなっていることを示しています。

このときの光の強さ(B)を、光補償点(ひかりほしょうてん)といいます。

植物が成長するのに、光合成は必要です。

しかし、常時(じょうじ)この光補償点より弱い環境にあると、植物は光合成で得られるエネルギーよりも、呼吸で使われるエネルギーの方が大きく、成長できないどころか、枯れてしまいます。

正解:③

大問5問4 見かけの光合成速度と、光合成速度・呼吸速度との関係

実験などで、実際に測定できるのは「二酸化炭素の吸収速度」です。

これは、「見かけの光合成速度」と呼ばれます。

植物は、光合成だけでなく呼吸もしています。

植物は、自分で使う分も光合成でエネルギーをつくっています。

そのエネルギーは、呼吸によって使われます。

「呼吸速度」は、図2の点A、光が当たっていないところ(光合成を、まったくしていないところ)の、二酸化炭素の放出量に現れます。

よって、「見かけの光合成速度」と「呼吸速度」の合計が、真の「光合成速度」になります。

※ 〔見かけの光合成速度〕+〔呼吸速度〕=〔光合成速度〕

(↑光ー光合成曲線)

単に式の形で覚えるのではなく、意味をとって解釈することが大切です。

植物の光合成速度は、見かけに現れる光合成速度(二酸化炭素吸収量)だけでなく、植物自身が消費している呼吸速度の分も含まれると、考えるといいでしょう。

また、この問いの答えにあるように、「見かけの光合成速度」を中心に考えると・・・・

見かけの光合成速度は、実際の光合成速度から植物自身の呼吸速度を引いたものということで・・・

※ 〔見かけの光合成速度〕=〔光合成速度〕-〔呼吸速度〕

・・・と、表すことができます。

この形ですと、〔光合成速度〕=〔呼吸速度〕のとき、〔見かけの光合成速度〕=0で、光補償点のこと、

また、〔光合成速度〕が〔呼吸速度〕より大きいとき、〔見かけの光合成速度〕は正(プラス)の値になり、植物は成長し、

また、その逆のときは〔見かけの光合成速度〕は負(マイナス)の値になり、植物は成長できないことが、わかりやすいですよね。

正解:②

大問5問5 陽性植物と陰性植物

植物は、一般には日当たりのよい場所でよく育ちます。

これに対し、コケ植物やシダ植物のように日陰(ひかげ)でも生育できる植物もいます。

この視点からの分類で、日当たりのよい場所でよく育つ植物を陽性(ようせい)植物、これに対し、日陰でも生育できる植物を陰性(いんせい)植物といいます。

陽性植物についてですが、日当たりのよい場所でよく育つ、・・・ということは、光飽和点が高い、ということです。

光飽和点なんて、高ければ高い方がいいに決まっているのでは?・・・と思われるかもしれませんが、高ければ高いなりのリスクは、あります。

「光飽和点が高い」=「光合成を活発に行える」・・・ということです。

また、植物体が「光合成を活発に行える」ということは、光合成をおこなう「葉」などの器官が増え、体が大きくなることを意味します。

体が大きくなれば・・・その分、呼吸量(呼吸速度)も大きくなります。

そして、呼吸量(呼吸速度)が大きくなると・・・

青矢印に注目です。呼吸量が増える分、光補償点も高くなります。

日当たりがよくないと生育できないというリスクはありますが、植物の進化の過程で、種子植物は光飽和点が高いというメリットを生かし、陸上にその生育範囲を広げてきました。

一方、陰性植物のシダ植物やコケ植物は、光飽和点は高くありませんが光補償点が低いので、光の弱いところで、生育しつづけています。

現代も生き残っている「種(しゅ)」には、環境に適応(てきおう)している、それなりの理由があります。

正解:④

大問6 微生物のはたらき(生物分野)

まず、予備知識として・・・

微生物といっても、さまざまな大きさのものがあります。

いろいろな種類のものがありますが、ここでは話を簡単にして・・・

微生物の中でも、「菌類(きんるい)」と「細菌(さいきん)」、は別のものだということを、しっかり意識しましょう。

また、他のものに比べると、「ウイルス」は、ずばぬけて小さいです。

ふつうの生物と微生物の大きさと同じくらい、他の微生物とウイルスの大きさはちがいます。(ウイルスは、非生物とみなされることもあります。

・・・ここらへんが意識できていると、入りやすいです。

微生物は次のように分類できます。

次の6つでおさえておけば、十分でしょう。

先に上図を写して、解説を読みながら、大切なところを書きこんでいくようにすると、いいでしょう。

大問6問1 アルコール発酵

エタノールというのは、アルコールの成分なので、「はたらき1」は、アルコール発酵です。

アルコール発酵を行うのは、選択肢②の酵母(こうぼ)です。

酵母や、③コウジカビは菌類です。

④の納豆は細菌です。納豆をつくる細菌なので、ここでは関係ないですね。

①のビフィズス菌は、乳酸菌との混同(こんどう)をねらったフェイクです。

乳酸菌と、ビフィズス菌は、まったく別物です。

正解:②

大問6問2 エネルギーのとり出し方

「呼吸」というのは、生物が生きるためのエネルギーをとり出すための操作です。

エネルギー源は有機物です。(「はたらき1、2」にあるグルコースは、有機物の代表として、与えられています。)

生物は、酸素を使って有機物を分解しエネルギーをとり出し、そのとき二酸化炭素が放出されます。

(燃焼〔ものが燃える〕のと、おなじことです。酸素を使って、二酸化炭素が出ますね。また、ものが〔燃える〕というのは、光や熱というエネルギーをとり出す、ということです。)

一部の微生物は、酸素を使はなくても、有機物をとり出すことができます。

それが、ここにのせられている「はたらき1」、「はたらき2」です。

「はたらき1」は、酵母が行うアルコール発酵(はっこう)です。

グルコース(有機物)を、エタノール(アルコール)と二酸化炭素に分解し、エネルギーをとり出します。

「はたらき2」は、乳酸菌(にゅうさんきん)が行う乳酸発酵です。

グルコースを乳酸に分解し、エネルギーをとり出します。(分子の形が、乳酸分子2個分でグルコース分子1個分なので、乳酸発酵のときは二酸化炭素は出ません。)

アルコール発酵、乳酸発酵、ともに人間が上手に利用していますが、酵母や乳酸菌にしても、これにより自分が生存するためのエネルギーを得ていることも着目しておきましょう。

正解:③

大問6問3 アルコール発酵の利用

「酵母」と一口(ひとくち)に言いますが、実は酵母というのはアルコール発酵をする菌類の総称(そうしょう)です。

酵母を利用した発酵食品(はっこうしょくひん)としては、アルコール類の他に、「パン」がとくに有名です。

(まったく覚える必要はありませんが、それぞれの食品をつくる酵母は、ワイン酵母、ビール酵母、ウィスキー酵母、パン酵母、・・・などの名前で呼ばれることもあります。)

また、味噌(みそ)やしょう油(しょうゆ)、漬物(つけもの)などをつくるのにも、酵母は関(かか)わっています。

選択肢①のヨーグルトは乳酸菌、選択肢②のかつお節(かつおぶし)はある種のカビ、・・・のはたらきでつくられます。

選択肢③の餅(もち)は、発酵食品ではないでしょう。(さがしてみれば、世界のどこかに、そういう種類の「もち」もあるかもしれませんが、そこまで気にすることはないです。)

正解:④

大問6問4 微生物の大きさ

最初に微生物の大きさについて軽くふれましたが、菌類と細菌に関しては、種類によってもちがうし、同じ種類のものにしても個体ごとに大きさのちがいもあるので、ほぼ同じくらいの大きさと考えてよいです。

それらにくらべるとウイルスは、はるかに小さいです。

菌類・細菌などは、光学(こうがく)顕微鏡で観察できますが、ウイルスはできず、光学顕微鏡よりも高倍率で観察できる電子(でんし)顕微鏡でないと、観察できません。

こういう問題では、微妙な大きさのちがいを問われることはなく、はっきりと大きさのちがいがあるところを問われるので、そのつもりでみていきましょう。

乳酸菌は細菌です。

細菌より一個体の大きさが確実に小さいものを選べばいいので、ウィルスがあれば、それを選べばよいです。

選択肢①のインフルエンザウィルスでいいですね。

選択肢③:ゾウリムシのような「原生動物(げんせいどうぶつ)」、

選択肢④:ミドリムシのような「単細胞藻類(たんさいぼうそうるい)」

・・・これらも、微生物に含まれます。

これらは、微生物の中では大きめで、肉眼でもかろうじて存在を確認できるくらいの大きさです。

正解:①

大問6問5 原核動物と真核動物

ヒトを含め、動物や植物の細胞には核膜(かくまく)に包(つつ)まれた「核」があります。

また、核を持つ細胞を真核細胞(しんかくさいぼう)といい、からだが真核細胞でできている生物を真核生物(しんかくせいぶつ)といいます。

動物や植物は、真核生物です。

微生物について、みていきましょう。

上段の「菌類」、「原生動物」、「単細胞藻類」は、真核細胞からできている真核生物です。

一部の菌類をのぞき単細胞(たんさいぼう)生物ですが、その1つの細胞が真核細胞なら、真核細胞に分類されます。

一方、中段の「細菌」、「古細菌」の細胞には、染色体は存在しますが、核はありません。

このような細胞を原核細胞といい、原核細胞(げんかく)からできている生物を、原核生物(げんかくせいぶつ)といいます。

なお、「ウィルス」は細胞としての構造をもたず、タンパク質でできた殻(から)の中にDNA、あるいはRNAのいずれかの核酸(かくさん)をもっています。

選択肢③は、ウイルスを想定したものでしょう。

選択肢④は、単細胞藻類(単細胞生物)を想定しての選択肢でしょうが、ここに書かれていることは、植物細胞全般に言えることです。

乳酸菌は、細菌なので①が正解です。

アルコール発酵と乳酸発酵が、よく、いっしょにあつかわれますが、

酵母は菌類で真核生物、乳酸菌は細菌で原核生物・・・というのは、よく問われるところです。

正解:①

大問7 地球の自転、公転と、人間が使用する時刻や暦との関係(地学分野)

大問7問1 太陽や恒星の日周運動

太陽や恒星(こうせい)は動いていませんが、地球が自転しているので、1日の中で動いているようにみえます。

これを、太陽や恒星の日周運動(にっしゅううんどう)といいます。

選択肢①、②、太陽の日周運動の方から、検討していきましょう。

あたりまえのように、選択肢②で正解です。

もともと、太陽が南中し、翌日ふたたび南中するまでが「1日」ですし、それを24等分し1時間としました。

太陽が1周するのに要する時間は、ちょうど24時間です。

「平均すると」・・・という記述が少し気になりますが…

宇宙の歴史レベルでみると、地球の公転軌道も絶(た)えず変化しているそうです。それを、ふまえると、このような書き方になるのでしょう。(公転軌道が、完全な円だとすると、地球と太陽の位置関係は常に同じです。)

あまり気にすることは、ないです。

毎日、24時間なら、平均しても24時間です。

選択肢③、④は、恒星(こうせい)についてです。

恒星というのは、太陽のように、みずから光を出す天体のことです。

夜空に光る星のことですが、もっと具体的に「星座」で考えるといいでしょう。

星座も、約1日で1回転します。

また、太陽の場合とちがい、星座と地球との位置関係は、地球の公転によっても変化します。(しくみは、解説動画で補足します。しばらく、お待ちください)

ある星座が南中するまでの時間は、1年で24時間、早くなります。

1年は12か月なので、「24時間÷12か月=2時間/月」より、

ある星座が南中するまでの時間は、1か月あたり2時間、早くなります。

また、2時間は120分なので、1か月を30日で計算すると・・・

「120分÷30日=4分/日」より、ある星座が南中するまでの時間は、1日あたり約4分、早くなります。

よって、星座(恒星)が1周する(南中してから、再び南中する)のに要する時間は、およそ23時間56分です。

恒星が南中し、翌日再び南中するまでに要する時間は、常に24時間より短くなります。これは、選択肢にありません。

正解:②

大問7問2 恒星の日周運動

ここらへんの計算問題は、しくみさえわかってしまえば、わりと簡単です。

日周運動では、1日に1回転(360°)だけ回転します。

1日は24時間なので、1時間あたりの回転角度は・・・

「360°÷24時間=15°/時間」・・・より、恒星は1時間あたり15°、回転します。

この恒星は、北極星(図1の点の北極 a )を中心に30°、回転しているので、2時間分、回転しています。(15°で1時間なので、30°回転するには2時間かかります。)

正解:③

大問7問3 春分点、夏至点、秋分点、冬至点

図2は、地球を中心に(固定して)太陽の動きを考えたものですが、地球と太陽の位置関係にちがいはありませんから、この図で考えていいです。

今、季節を考えようとしています。

日本での季節なので、北半球に注目しましょう。

地球の地軸(ちじく)は、地球の公転面と垂直な方向に対し、23.4° 傾いています。

図2のAの位置に太陽があると、北半球に太陽の光が、あまり当たっていないことを確認してください。

太陽がAの位置にあるとき、北半球は冬です。

Aが、冬至点です。

次に、Bの位置です。

基本的に、宇宙の問題では、自転も公転も左回り(反時計回り)と考えていいです。

図2は、地球を中心に太陽がどのように動いたかを示す図なので、同じように「左回りと」考えてよいのか、少し悩むところですが・・・

大丈夫です。図2に、太陽の進行方向が矢印で入っていました。

BはA(冬)の次なので、春の位置です。

Bは春分点です。

(宇宙単元では伝統的に、「地球は太陽のまわりを左回りに公転している・・・ということは、地球からみて太陽はどちらまわりに回転しているのか?」・・・というようなレベルの問題までは出さないことが、約束のようになっています。)

正解:②

大問7問4 地球の地軸の傾きの影響

一度、地球儀(ちきゅうぎ)を真横からみてみることを、おすすめします。

23.4° 傾いているのですが、23.4° って、・・・けっこう「傾きすぎなんじゃない?」と思える傾きですよ。

先ほどの「冬」の図を、もう一度みてみましょう。

北半球には、ほとんど太陽の光が当たってないですね。

だから・・・冬は寒いのです。

一方、南半球には、たくさん太陽の光が当たっています。

北半球が冬のとき、南半球は夏で、夏は暑いです。

このように、地軸が傾いていることは、主として季節の変化が生まれる原因となっています。

そして、季節の変化は、選択肢①の「太陽の南中高度」や、選択肢③の「昼間の長さ」によって、決まってきます。

また上図の南半球で、地軸を表す青線と、太陽光が当たっている部分を示す縦の線、との間の地域は、一日中、太陽が沈まないことがわかります。

(白夜〔びゃくや〕といいます。)

選択肢④:季節によって、真夜中による星座が変化するのは、地球が公転しているからです。仮に、地軸が傾いていなかったとしても、季節によって、星座のみえ方は、変わってきます。

正解:④

大問7問5 暦(こよみ)について

暦法(れきほう:暦をつくるための方法)について、少し確認しておきます。

月(つき)の運行をもとにつくられる暦が太陰暦(たいいんれき)、太陽の運行をもとにつくられる暦が太陽暦(たいようれき)です。

月の1周期(満月から次の満月になるまで)は約29.5日、・・・

一方、もともと地球が太陽のまわりを1周(地球からみれば、太陽の南中高度が冬至のときのものから、次の冬至のときのものになるまで)が、1年なので、太陰暦より太陽暦の方が、正確といえば正確です。

中学の社会〔歴史〕で勉強した内容ですが、古代オリエント文化のうち、メソポタミア文明では太陰暦、エジプト文明では太陽暦が使われていました。

・・・と、いうことで選択肢①が正解です。

とはいえ、そんなことまで覚えていませんよね。

他の選択肢で検討してみましょう。

主要な暦法として、太陽暦の・・・

「ユリウス暦→グレゴリオ暦」の順ということと、現在でもグレゴリオ暦が使われていることは、おさえておきましょう。(ユリウス暦も、古代から中世にかけて、ひじょうに長い間使われていました。)

選択肢②と③が、ちょうど反対です。

精度(せいど)が順に上がっているのは、確認しましょう。

1年はおよそ365.2422日なので、毎年365日にすると、どうしてもずれが出てしまいます。

ユリウス暦で、4年に1度の割合でうるう年が設定されました。

さらに、グレゴリオ暦で、さらに調整が図(はか)られます。

400年に97回の割合、というのが、わざとらしいと感じて、この選択肢を選んでしまった人もいるかもしれません。

ここについても、補足しましょう。

まず、4年に1回とすると、400年では400÷4=100より、うるう年は100回です。

それでは、いきすぎてしまうので、100の倍数の年は、うるう年とせず、通常の365日としました。

例えば、西暦1800年や西暦1900年はうるう年ではなく平年(へいねん:うるう年ではなく年365日の年)です。

さらに、そうすると今度は少し追いつけなくなってしまうので、100の倍数のうち、400の倍数の年だけは、平年ではなくうるう年とすることにしました。

例えば、西暦2000年はうるう年でした。(当時、話題になりましたよ。2000年は例外の例外でうるう年でした。)

400年の中で、4の倍数が100回、100の倍数が4回、400の倍数が1回なので、「100-4+1=97」より、400年に97回の割合でうるう年、というのは正しいです。

選択肢④:現在の日本で使われているのは、まちがいなく太陽暦(グレゴリオ暦)です。(日本どころか、世界のほとんどの国で暦は合わせているはずです。)

・・・多少、難しいかもしれませんが、ということで消せるでしょう。

太陰太陽暦というのは、名前から考えると、太陰暦と太陽暦の2つの要素をもっているということでしょうね。

調べてみたら、太陰太陽暦というのは、太陰暦を基本とし、一部補助として太陽暦を用いている暦法のことで、江戸時代に使われていた暦法がこれでした。

明治になって、明治維新の中、諸外国に合わせるために、日本でもグレゴリオ暦が使われるようになりました。

正解:①

大問8 プレートについて(地学分野)

大問8問1 プレートの性質

A:このように聞かれると、少し迷ってしまいますよね。

岩石なんて、かたいに決まっているような気もします。

実際に教科書などでプレートは、「厚さ約100㎞のかたい岩盤」であり、地球の表面はプレートで覆(おお)われている、と説明されているので、答えは「かたい」でいいです。

では、なぜ、ここらへんが出題されるのか?補足しておきましょう。

逆に「やわらかい」岩盤(岩石)なんて、あるのでしょうか?

確かに、壊(こわ)れやすい岩石はあるかもしれません。

でも、その場合でも、「やわらかい」ではなく、「もろい」などの表現が適切な気がします。

また、地盤(じばん)に断層(だんそう)ができる場合でも、その地盤がどうのというよりも、どちらかというと地球の生み出すエネルギーがひじょうに強かった、という話になるでしょう。

どちらにせよ、この場合でも「やわらかい」という表現は合わないように思えます。

では、なにをもって、プレートは「かたい」のか?

地球規模で、考える必要があるそうです。

地球の内部は、ひじょうに高温になっています。

温度が高ければ、やわらかくなりますね。

地殻(ちかく)でも、下の方(地球の中心に近い方)では、やわらかめでしょう。

それに対し、地表を覆(おお)っている部分は、高温である地球の中心から遠めですし、外にふれていることになるので、「かたい」ということになります。

さらに、「かたい」からなんなのか?・・・といえば、・・・

プレートの動きが、そのまま地表面の動きと同じになる、・・・ということです。

海中、陸上にかかわらず、プレート上の地形が、そのままいっしょに動くということです。(「かたい」ので、どこか一部だけ動くということはないですよね。)

その意味で、「かたい」と、いうことです。(実は、私も今回初めてこういう出題があって、調べてみて知りました。)

B:プレート理論、というのは地球規模の大規模な理論です。

プレートの数は限られています。

数百枚なんてことはありません。十数枚程度です。

図と、問2がいいヒントですね。

日本付近で4枚のプレートが確認できますが、それぞれユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレートなどの名前がついています。

ユーラシア大陸や太平洋は広いですし、北アメリカプレートにしても「北アメリカから日本まで」つながっているということなので、大きい(広い)プレートだと、わかります。

プレートの数は、それほど多くないことの確認になります。

正解:③

大問8問2 プレートの名前

位置的に、アが「ユーラシアプレート」だということは、わかるはずです。

ユーラシア大陸上のプレートです。

イが注目で、これが「北アメリカプレートです」。

前問で、北アメリカから日本までつながっている、と書きましたが、地球儀(ちきゅうぎ)で考えてみましょう。

(太平洋ではなく)北極をはさんで、北アメリカから日本まで広がっています。

日本列島から、地図でみて下の方にフィリピンがあります。

ウが、フィリピン海プレート。

エは、太平洋の方に広がっていますよね。

これが、太平洋プレートです。

正解:④

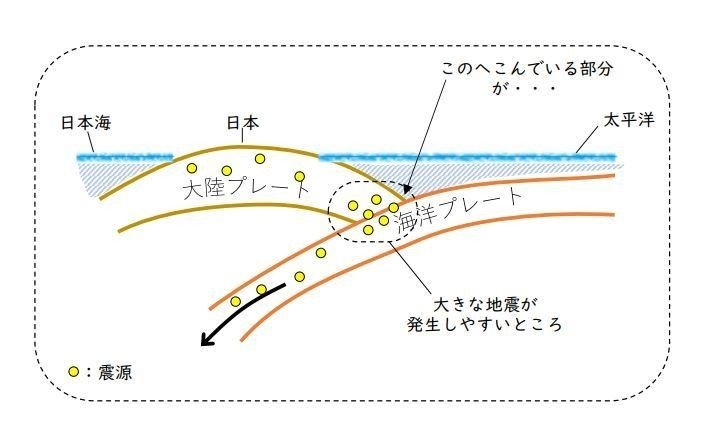

大問8問3 地震が起こるしくみ

プレートの動きについて問われていますが、地震のおこるしくみについての問題と考えていいです。

図は、真横からみた断面図です。

この視点でみると・・・

大陸プレートの、海面より上になっている部分が日本の国土です。

図の「大陸プレート」というのが、アの「ユーラシアプレート」、または、イの「北アメリカプレート」のことで、

「海洋プレート」というのが、ウの「フィリピン海プレート」、または、エの「太平洋プレートのことです。

2つのプレートの境(さかい)の、へこんでいるところは、問題用紙の図のそれぞれのプレートの境界線(きょうかいせん)のことで(問題用紙の図と合わせてみると、よいでしょう)、

イ(北アメリカプレート)とエ(太平洋プレート)の境界が、日本海溝(にほんかいこう)、

ア(ユーラシアプレート)とウ(フィリピン海プレート)の境界が、南海トラフです。

・・・いずれも、大きな地震の発生が心配されているところです。

もう一度、先ほどの図をのせます。

海洋側のプレートは、図の矢印の向きに常に動き続けています。

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む、形になっていますね。

このとき、大陸プレート(の図でいうと右端)が、海洋プレートといっしょに引きずり込まれていきます。

大陸プレートは、引きずり込まれてゆがみます。

そして、ゆがみにたえきれなくなると、もとにもどろうとして、はじけます・・・これが、地震です。

正解:①

大問8問4 日本付近で発生する地震

そもそも、誰かがプレートをみつけて、その存在が確認されたわけではないです。大きすぎて、実際に、みられるものではないですからね。

研究の積み重ねによって、プレートの存在が明らかになってきました。

特にですが、地震が起こったとき、テレビのアナウンサーが「震源の深さ」について、説明しますよね。

これは、地震の研究において「震源の深さ」の統計が、大きく貢献(こうけん)したことを象徴(しょうちょう)しています。

日本付近で、各地震の震源の深さをデータにとると、次のようになります。

この分布(ぶんぷ)のようすから、上図で赤線で囲んだようなプレートが存在するのでは?・・・というところから研究が進み、現在のプレート理論になっています。(注:この図や、日本付近の研究からはじまったというわけではありません。あくまで、例です。)

選択肢②は、このことです。むしろ逆に、大陸側の方が震源が深くなっていることから、プレートの存在が確認できます。

また、このようにプレートの境界で起こる地震をプレート境界型地震といいます。プレート境界型地震は、選択肢③にあるように巨大地震が発生することがあります。

また、2011年の東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)では、津波(つなみ)による被害が甚大(じんだい)でした。

選択肢④にあるように、海底で地震が起こったときは津波に気をつけなければいけない、というのは、すべての人が知っておくべきことでしょう。

適切でない(正解の)選択肢は、①です。

地震には、プレート境界型地震の他に、震源の浅いところで起きる内陸直下型(ないりくちょっかがた)地震があります。

先ほどの図でも、確認しておきましょう。

図からも、震源の深さから、プレート境界型地震か内陸直下型地震か、判断できることが、わかりますよね。

正解:①

大問8問5 緊急地震速報

地震が伝わるのには、時間がかかります。(それでも、ものすごく速いですけどね。)

観測所を増やし、地震が起きたときその近くにあった観測所が、すぐにその地震を観測しその情報を警報として伝えられれば、より被害を少なくできる可能性があります。

警報とは「もうすぐ地震がきますよ」・・・というものです。

Dにはいるのは、「主要動の到達時間」ということで、いいでしょう。

地震がくる、・・・という緊急事態にCのように「震源までの距離」を伝えられても、何にもなりません。

もうすぐ・・・とは、数秒から数十秒程度のわずかな時間ですし、震源に近い(震度が大きくなる)場所ほど、連絡がくる時間が直前になってしまいますが、

・・・それは、しかたないというか、文句を言ってもはじまらないところですからね。少し心がまえができるだけでも、だいぶ違うと思います。

なお、「緊急地震速報のしくみ」に関しましては、別のテストの解説動画ですが、以前に撮ったものがあるので、紹介します。

よかったら、参考にしてください。

正解:②

以上です。ありがとうございました。

コメントなどいただけると、とてもうれしいです。

執筆:井出進学塾(富士宮教材開発) 代表 井出真歩

井出進学塾のホームページは こちらをクリック

無料体験授業も、受付中です。

富士宮教材開発のホームページは こちらをクリック

各種教材を、準備しております。

ユーチューブチャンネルは こちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?