硬券0027 隠岐汽船

始まりは隠岐島議会の議員でありました松浦斌氏が、郡長の高島士駿氏の協力を得て、明治17年に大阪商船から購入して改名した「隠岐丸」を回航し、

明治18年に菱浦~浦郷~境港間の運航が開始されたのが最初でした。

当初は便が少なく利用者が伸びずに、また明治23年に松浦氏も没しました。しかし、隠岐島四郡連合会が運航を継続し、航路維持にと島民の出資もあり、

明治28年に隠岐汽船㈱が設立されました。本社は最初は中ノ島菱浦でありました。

隠岐ー本土間のみならず、阪鶴鉄道と連絡すべく、まだ山陰本線も全通していない頃の明治末期、山陰山間断崖地区の集落を東西に拾っていくという航路ももちました。

また明治43年から大正6年までは、北韓航路という国際航路もその一時期に運航されていました。

さて隠岐~本土は、その後昭和8年には松江港まで航路が延長され、第一隠岐丸、第二御気丸を交互毎日の運航をするに至りました。

昭和47年にフェリー化、昭和59年には高速船就航と、時間も大幅な短縮を図りましたが、平成7年の創立100年の頃には離島人口や観光客も減少し、経営に翳りが見え、平成18年以降は、経営再生計画をもって広域連合とともに改善がとりくまれているところであります。

さて、隠岐汽船の硬券切符は、個人的にはあまり面白くは思ってないのですが

平成12年 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 青自社地紋 両矢印式 2等

表記が、隠岐⇔本土というのも味気ないのですが、昔は港別表記ではなかったのでしょうか。

発行港の印が違うだけとは寂しいです。

等級違いを集めるぐらいの楽しみしかないような平成12年頃でしたが、報告片も取られ、料金も高額とあって、色々とは買えません。

この切符は、身内らが隠岐へ釣りに行って実際使ったというものです。

平成24年に家族旅行で境港に行く機会があり、隠岐汽船の窓口に寄りますと、まだ硬券でしたが、「乗らなければ売れない」らしく、また高額とあって新しい券は買えておりません。

平成12年 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 青自社地紋 両矢印式 2等

これも同じで、隠岐側の「浦郷」から本土への硬券で、様式は同じです。

本社(西郷?)まで行って、報告片の取られない完全品の収集に挑んだ方も居られたようですが・・・。

平成4年 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 青自社地紋 矢印式 2等

こちらの方がまだ良いです。道後と島前間のものですが、港別の表記がされています。

平成4年でこれですから、上記2枚の本土ー隠岐も、ちょっと前は、港別表記だったのでは?などと思ったのです。

今は就航されていない島根半島加賀からの航路もありましたし、券種が色々と楽しめれば奥が深くなるのですが。

昭和51年 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 青TTD地紋 矢印式 2等

少し古く、様式が微妙に異なります。

上級の等級では

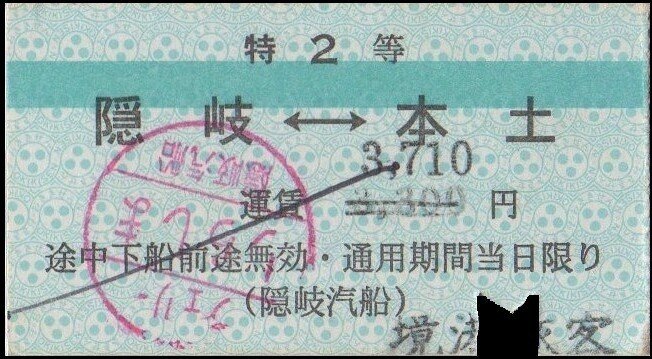

平成 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 青自社地紋 青帯1条 相互矢印式 特2等

これも近年でしょう。ちょっと高級感が出ましたが、1等は?・・・知りません。

昭和54年 型硬券?(報告片を取られA型相当) 赤自社地紋 桃帯1条 相互矢印式 特別室

この位置づけは何ぞや、特2等船室のようなものか? 発着港とも補充です。

運賃と料金を分けた表記です。

航送の硬券も

時期不詳 D型硬券?(報告片を取られA型相当) 矢印式 車両航送券

これが港別表記ということは、平成一桁時代かな。ダッチングが雑過ぎます。

これがJR(もしくは国鉄)連絡です。自社の地紋でのものも拝見したことがありました。

平成3年(合計運賃からして昭和53・63年の可能性も) D型硬券 青RTC地紋 運賃のみ補充 発着駅常備の不思議な連絡硬券

多分、十の位のダッチングは欠けているのですかね。平成なら船と併せて運賃が安すぎる気がします。

それにしても、着駅、経由も常備印刷しておいて、金額のみ補充とは違和感を感じます。

どうせなら常備でいいのに、理由があるのでしょうね。

学割、身障、小児対応という他でもありふれたようなものでない何か?

さて、最後に、もっと分からない切符がありますが、どういうものでしょう。

明治末期? D型硬券よりも横長 灰色ベタ 隠岐丸 2等乗船券 補充式

これは、元の本物か、切符は壱~参等まであるのですが、明治村のような、どこかの遊覧船ででも使っていた模擬券でしょうか。

それとも隠岐汽船の廃札でしょうか。信用していませんでしたが、切符と歴史に違和感は見られないのです。

①明治なのに右書き・・・鉄道では普通はないが、明治に右書きというのはゼロではないらしいです。

ましてこの時代、隠岐汽船は国際航路もあったぐらいですから、明治末期ではあり得ます。

②濱坂港・・・この切符は他でもたまに見てきましたが、至 津居山などと押されているものもあります。

上記沿革のとおり、岩美(網代)~浜坂~津居山(城崎)~宮津湾方面と山陰本線全通(明治45年)前の海辺の町に寄港していました。

③隠岐丸・・・隠岐丸は就航していますので、おかしくはありません。

ということで、訳の分からないモノでしたが、辻褄は合っているのです。

とか解説しておいて、タダの模擬券・復興券でしたらすいません。

もしも有難くサポート頂けたときは、私著者のクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!