司法試験予備試験 民法 平成27年度

問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】

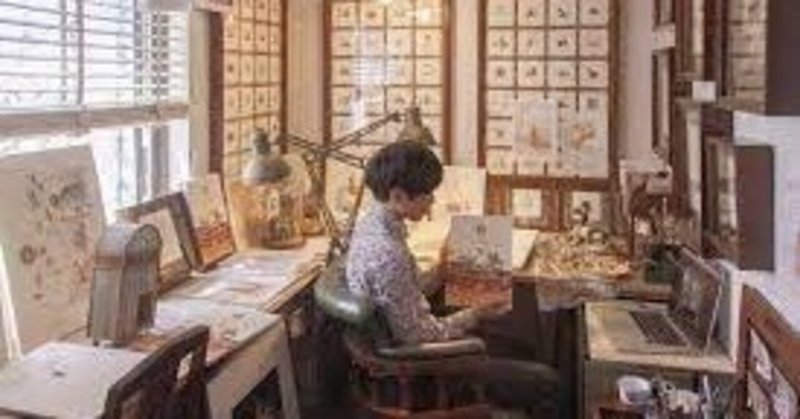

1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。Aは,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,Aは,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,Aは,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びEの遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作を継続していた。

2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立していると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのような話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。

3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。これに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,それぞれFへの移転の登記をした。

4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされていなかったことを知るに至った。

Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案をいずれも拒絶した。

5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1の持分について,EからBへの移転の登記をした。

6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。

〔設問1〕

FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。

〔設問2〕

Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除について検討する必要はない。

関連条文

民法

94条2項(第1編 総則 第5章 法律行為 第1節 総則):虚偽表示

177条(第2編 物権 第1章 総則):不動産に関する物権の変動の対抗要件

206条(第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界):所有権の内容

249条(第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有):共有物の使用

251条(第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有):共有物の変更

252条(第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有):共有物の管理

415条(第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力):

債務不履行による損害賠償

430条(第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務):

不可分債務

431条(第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡):代償請求権

549条(第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与):贈与

555条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):売買

564条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):

買主の損害賠償請求及び解除権の行使

709条(第3編 債権 第5章 不法行為):不法行為におよる損害賠償

882条(第5編 相続 第1章 総則):相続開始の原因

887条1項(第5編 相続 第2章 相続人):子及びその代襲者等の相続権

896条(第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則):相続の一般的効力

898条(第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則):共同相続の効力

899条(第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則):同上

900条4号(第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分):法定相続分

一言で何の問題か

1 共有物の所有権移転登記

2 贈与された登記未了の不動産に関する損害賠償

答案の筋

1 1 FはC、Dとの間で売買契約に基づき2/3の登記を有するのに対し、BはAとの間で贈与契約に基づきEから1/3の登記を取得した。このため、Fは甲建物全部の所有権を有せず、また、所有権の変更は共有物の管理行為ではなく変更行為となるため、過半数の持分をもっては決せられないため、FからBに対する所有権又は共有持分権に基づく返還請求権としての明渡請求は認められない。

2 所有権の移転登記手続義務は、各共同相続人に不可分的に承継されており、EはCDの持分も含めたひとつの所有権移転登記手続義務も負っているところ、Eの支配の及ばない事由を原因として、甲建物の3分の2の持分権についてはFへ移転登記されてしまっており、当該債務不履行にはEの免責事由が認められるため、BのEに対する債務不履行あるいは不法行為に基づく損害賠償請求は認められない。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?