ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.15

ⅩⅩⅤ

「おとなたちはさ、あわてて特急列車に飛び乗るけど、自分たちがなにを探しているのか、なんにもわかっちゃいないんだ。だから、いそがしそうに見えたって結局、いつまでもおんなじところをぐるぐる回っているだけなんだ」

あの子は、そう言ってちいさく笑った。

「そんなこと、しなくていいのにね」

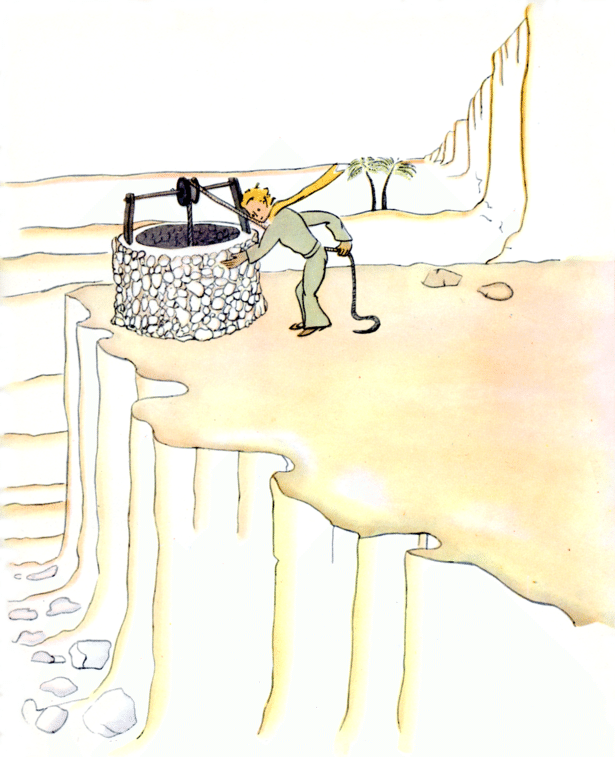

ぼくたちが夜明けにたどり着いた井戸は、サハラ砂漠にあるのにふさわしいものじゃなかった。ふつう砂漠の井戸ってのは、砂に穴をほっただけの単純なものだ。なのにそこにあったのは、まるで村にあるようなちゃんとした形の井戸だったんだ。もちろん、まわりには村なんてものはひとつもない。ぼくは、夢を見ている気分だった。

「おかしいや、」

ぼくは思わず王子さまにつぶやいた。

「ぜんぶそろってるよ。桶も、滑車も、ロープも……」

王子さまは笑って、ロープを引いて滑車を動かした。すると滑車は、古ぼけた風見鶏が風を受けてきゅるきゅると鳴きながら回るみたいに、きしんだ音を立てた。

「聞こえる?」

するとあの子は、こう言ったんだ。

「ほら、ボクたちが起こしたから、井戸が歌ってるよ」

「ロープを引っぱるのは、ぼくにやらせてくれないかい」

王子さまにたいへんな思いをさせたくなくて、ぼくはそう言った。

「君にはちょっと重すぎるだろ?」

そしてぼくは、ゆっくりとロープを引いて桶を井戸のふちまで引き上げ、それを安定したところに置いた。耳の中ではまだ滑車の歌がひびいていたし、桶の中でゆらめく水面では生まれたての太陽が揺れていた。

「ボクはずっと、この水がほしかったんだ」

王子さまは言った。

「飲ませてくれない?」

その言葉でぼくはやっと、王子さまが探していたものを理解したんだ!

ぼくは井戸の桶をもちあげて、あの子のくちびるのところまで運んだ。あの子は目を閉じてそれを飲んだ。まるでお祝いの日のような心地よさ。だってその水は、ただの飲みものなんかじゃないんだ。星の下を歩き、滑車の歌を聴き、ぼくの腕を動かして、この世界に生まれた水。それはまるでたいせつなおくりものみたいに、優しく心に沁み込んでいくもの。ぼくがちっちゃなこどもだったころ、クリスマスツリーの光と、聖夜のミサの音楽、そして大好きな人たちのおだやかな微笑みにつつまれて、ぼくがもらったクリスマスプレゼントみたいに。それはきらきらと、かがやいていたんだ。

「君んところの人たちは、ひとつの庭に5000ものバラを育ててる……それでも、なにを探しているのか、わかってないんだ……」

「ああ、わかってないんだね」

ぼくはあの子の言葉にうなずいて、くり返した。

「探しているものは、たったひとつのバラからも、ほんのひとくちの水からも見つけ出せるのにさ……」

「ほんとうに、そうだ」

「だけど、目は役に立たないよ。心で探さなくっちゃいけないんだ」

王子さまの言葉に耳を傾けながら、ぼくは水を飲んだ。そして大きく息をついた。

砂漠は、日の出のころにはちみつ色に染まる。ぼくもおなじ色に染まって、しあわせな気分にひたっていた。もう大丈夫、たいへんな思いなんて、もうしなくていいんだ……。

「ねぇ、君は、約束を守ってくれるよね」

ぼくのそばに座った王子さまがぽつりと言った。

「なんの約束?」

「言ったじゃない……ボクのヒツジのための口輪だよ……ボクは、あの花に責任を果たさなくっちゃいけないんだ」

ぼくはポケットからいろいろな絵の下書きをひっぱり出した。王子さまはそれをちらっと見て、笑いながら言った。

「君が描いたバオバブったら、まるでキャベツみたいだね……」

「そんなぁ!」

このバオバブの絵で、ぼくはずいぶん得意になっていたのに!

「君のキツネも……この耳がさ、なんか角みたいだよね……長すぎるんだよ!」

そう言って、あの子はまた笑った。

「ねぇ、そいつはひどいよ。ぼくは大ヘビの内側と外側しか描いたことなかったんだからさ」

そしたら王子さまは、こう言ったんだ。

「大丈夫、こどもたちにはわかるよ」

ぼくはヒツジの絵にえんぴつで口輪を描き足した。それを渡すとき、不意にきゅっと胸がいっぱいになった。

「君には、ぼくの知らない考えがあるんだね……」

「ボクが地球に落っこちてきたの、知ってるでしょ? ……明日がさ、ちょうど一年後の、記念日なんだ……」

そして少し黙ってから、こう言った。

「ここのすぐ近くに落っこちてきたんだ……」

あの子は顔を赤らめた。

なぜだかわからないけれど、ぼくはまた、なんだかわからない哀しさに襲われた。そのときぼくの頭に、ひとつの考えが浮かんだんだ。

「じゃあさ、八日前、ぼくが君と初めて会った朝、君がこんな、人が住んでいるところから遠くはなれた砂漠をひとりで歩いていたのは、偶然じゃなかったんだね? 君は落ちてきたところに、もどろうとしていたんだね?」

王子さまは答えずに、また顔を赤くした。

ぼくはためらいがちに続けた。

「たぶんそれは、記念日だったから……?」

ちっちゃな王子さまはもう一度顔を赤らめた。ぼくの質問には決して答えなかったけど、こうして顔を赤らめているのは「イエス」と言っているのと同じじゃないだろうか?

「ねぇ、ぼくは怖いんだ……君はもしかして」

ぼくの言葉をさえぎって、王子さまは口を開いた。

「ほら、君はまだ働かなくちゃ。あの機械を修理しなくちゃいけないでしょ。ボクはここで待ってるから、明日の夕方、またここに来てよ……」

だけどぼくは心配だった。キツネのことを思い出していたんだ。なついてしまったら、泣くことを覚悟しなくちゃいけない……。

文章を読んでなにかを感じていただけたら、100円くらい「投げ銭」感覚でサポートしていただけると、すごくうれしいです。