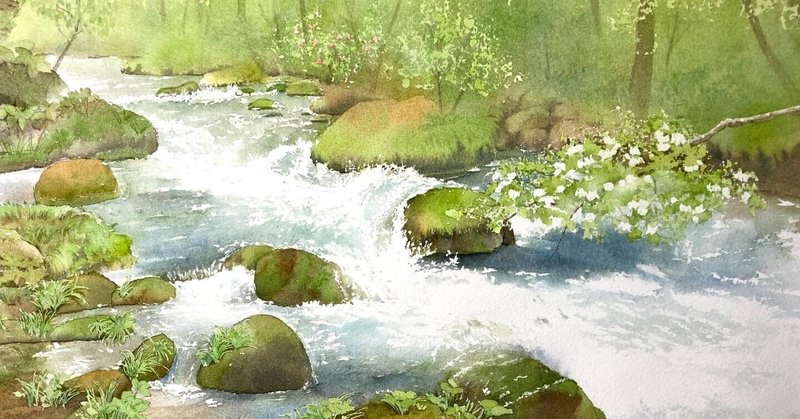

水彩画 奥入瀬渓流 メイキング

おつかれさまです。本日は、先週完成したばかりの水彩画、奥入瀬渓流の制作工程を書きます。SNSの方には動画も掲載してます。

【水彩画 奥入瀬渓流】

この絵は、今年の5月、初めて青森県を訪れ、特に新緑の奥入瀬渓流に感動して、思い出に残したいという想いから描いたもの。

奥入瀬渓流を訪れた際の記事はこちら🍎↓青森旅行記は計4つありますので、ご興味あればぜひお読みください。

◆使った道具

今回の絵の具は ウィンザー&ニュートンのサップグリーン、バーントシェンナ、ウルトラマリン(グリーンシェード)、あと少しだけシュミンケの三原色、ヘリオセルリアンとカドミウムイエローライト

1.下書き

サイズはF6(420×318mm)ウォーターフォードブロック紙

2.背景1回目着色

薄い下地塗りとマスキングインク工程を経て、奥の背景を着色。

木の部分はラップをくしゃくしゃにしてマスキングインクを付けてます。私はこのラップ技法が不得意ですが、あえて挑戦してみました笑

川も白い絵の具は使わず、マスキングインクを塗って白抜きしてます。どんな形に白抜きされているのか、最終的に剥がすまで分かりません。

3.川と川の中の石 着色

木、草、苔、川…全て同じ緑だけど微妙に色が違うから、その色調バランスが難しかったですね💦鮮やか過ぎるとアニメになるし、濁ると暗い絵になるし。

4.おやつタイム

集中力が切れた時のおやつは大事!!このセブンイレブンの抹茶ドーナツにハマり描き終るまでに3個頂きました💖🍩

偶然にも今回の絵と同じ色。緑の力を体内に取り入れましょう。パワー!!

5.背景2回目着色 左側の石着色

後ろの背景色に濃淡を付け、マスキングを外し、その外した部分にも着色します。

本当は後ろにたくさんの木があるのですが、全て描いてしまうとうるさくなるので、「木がたくさんあるように見える」を目指していきます。

このように、実際は存在するのだけど、絵としてあえて描かない、もしくは水彩画の特質を活かした、自由な表現方法を加えることが、これからの私の課題です。

左手前の石も塗っていきます。もっと省略して描いたほうが良かったのかととも思いましたが、今の私にできることでやります。

6.手前の木を塗って完成

白い花はアオダモ、奥の赤い花はヤマツツジです。奥入瀬渓流は、他にも見たことない植物が満載で新鮮で楽しかったです。

ようやく完成!✨おつかれさまでした。

7.描いてみて思ったこと

今回、深い青い森の色ではなく、新緑さを表現したかったので、全体的に黄緑の色調になりました。もう少し明るさと透明感が出ると良かったですが、

限りある時間の中で、新しいことに挑戦したことや、構成と描き順、水の流れを頭に入れて描けた点は、大きな成長点でしたし、自分の殻を破った感覚はありました。

複雑なものや流動性のあるものに、力を抜いて自由な表現力を合わせることは、難しいなぁと痛感。これは何回か描いて感覚を掴んでいくしかありませんね。

写真(現実)を目指すのではなく、絵を目指す。

絵なんだから、絵を目指すって当たり前だと思われるかもしれません。でも「写真のように、現実のそのまま」を描くという明確なゴールが最初からあると、イメージ的には楽というか、手間をかければなんとか辿りつけてしまいます。かといって植物画のように、リアルに描くことが簡単なわけでは全くなく、それはそれで技術と根気がいる芸術です。

逆に写実的な絵からかけ離れて、抽象的になりすぎると、「おや?これは何の絵?本当にあの景色?」と感じることも多々あります。最終的には好みの問題ですけども。

リアルにきっちり強く描くか

手間を省いて、淡い世界観を出すか

これからは、リアル感、絵としての表現、心情など、自分の中の総合的なバランスをより探っていけるといいな。そもそも技術力高い=良い絵とは限らないし、自分らしさって一体なんだろうって毎回思います。

いやはや、一枚の絵って奥が深いですね。

いつも水彩画を教えてくださる、はるさき水彩画教室には本当に感謝しかありません。これからも地道に描き続けます。

以上、水彩画 奥入瀬渓流メイキングでした🎨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?