【濱口梧陵<後編>】これぞ公共事業!“生き神様"の行動哲学〜土木スーパースター列伝 #11

こんにちは。横浜国立大学教授の細田 暁です。

11月5日「津波防災の日」にちなんで「A Living God(生き神)」こと、ヤマサ醤油七代目当主・濱口梧陵の伝説をお伝えする後編です。前編「【濱口梧陵<前編>】「津波防災の日」のきっかけを作った生き神様〜土木スーパースター列伝 #10」はこちらです。

今回も“濱口儀兵衛”でお届けします。

11月5日の午後4時頃発生した安政南海地震によって自らも被災しながらも、翌日には2週間分の米を確保し、無料の仮設住宅を建設し、農業や漁業など第一次産業への資金援助を行い、そして、次の津波に備えた大堤防を建設。後編では、こうした儀兵衛の公共的な行動を実践できた秘密と社会事業に尽力していく姿を解き明かしたいと思います。

生き神伝説③〜復興のために2億5千万円の私財を投じる

(内閣府HPより)

儀兵衛は、地震と津波で被災した村を救うために5000両(現在の約2億5千万円)もの財産を投じたと言われています。これらの費用は一企業が負担するにはあまりに大きく、堤防工事の始まった1855年の10月には、江戸で安政の大地震が起こり、ヤマサ醤油の江戸の店も大きな損害を受けました。しかし、当主の儀兵衛の世のための行いを支えるため、銚子の店の者たちは一丸となって働き、尊敬する当主を支えました。

11月5日が「津波防災の日」とされているのは、前編で紹介しました儀兵衛の津波対策にちなんでのことなのですが、儀兵衛がすごいのは、壊滅的な被害を被った広村の復興を私財を投げうって成し遂げたことです。土木や公共事業の理想的な姿が見える気がします。

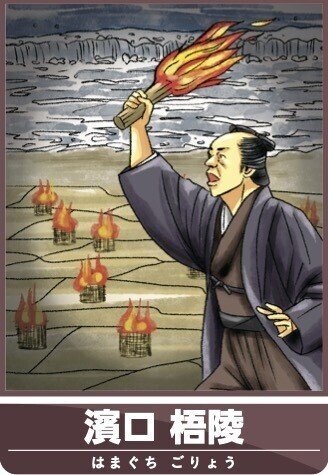

儀兵衛が莫大な資産を築いていたから出来たことなのかもしれない。そう思う人もいるかもしれませんが、自身も被災しながら大切な稲むらに火を放つ決断力は、有事の際の優先順位を瞬時に判断する力が優れていたからであり、儀兵衛には迷いは全く無かったでしょう。同じ場面に出くわしたら儀兵衛のように火をつけられたのか?と自らに問うと、なかなか難しいと思うのです。

改めて儀兵衛のことを復習して私は思いました。醤油屋の当主であった儀兵衛が、まさに土木の偉人というべき公共的な行動を実践できた秘密はどこにあるのでしょうか?

生き神伝説④〜儀兵衛の行動哲学

私の研究テーマの一つが、コンクリート構造物の「耐久性」です。なんとも言えない親近感が。

儀兵衛は、醤油屋の当主という枠を超えて、当時の最先端を行く学者、思想家たちと積極的に交流し、学び、築き上げた自身の哲学に基づいて様々な分野で行動していきました。そのいくつかをご紹介します。

1841年に蘭医学者の三宅艮斎(ごんさい)と出会い、お互いに尊敬し合う関係を築きます。当時、日本の各地で天然痘やコレラなどの伝染病が流行し、多くの人が命を落としていました。儀兵衛は艮斎の医療を支援し、後に、艮斎が江戸で多くの蘭学医と協力して、種痘所を建設するときにも多額の寄付をしています。予防接種を目的に建てられた種痘所は、現在の東京大学医学部の前身でもあります。

TVドラマ「JIN -仁-」で描かれたことでご存知の方も多いと思いますが、石丸謙二郎さんが演じられたのが濱口儀兵衛です。ヤマサ醤油が現在でも診断用医薬品や抗体試薬などの医薬品も販売しているバイオ企業の顔を持っているのは、儀兵衛の代でこうした医学をはじめ様々な社会事業に尽力したことが始まりです。

さらに30歳のとき、儀兵衛は勝海舟と出会い、終生の友となります。勝海舟が咸臨丸の館長として日本で最初のアメリカ渡航をしたときにも、儀兵衛を強く誘いましたが、深く悩んだ結果、着手していた広村の教育を放り出すことができず、泣く泣く断りました。儀兵衛がアメリカに渡ったのは、政界におけるすべての役職から引退した、1884年64歳のときのことでした。

我が国の発展のため、儀兵衛は教育ほど重要なものはないという強い信念を持っており、教育事業にも情熱を注ぎました。次世代を育成する教育への情熱にはすさまじいものがあったようです。

1852年に「広村稽古場」を開き、学問と武道の両方を教えました。儀兵衛の稽古場は、現在も耐久中学・高等学校として残り、1870年に建てられた稽古場の建物が「耐久舎」として中学校の敷地内に残っています。

儀兵衛が広村での教育事業をさらに本格的なものにしようと考えていた47歳のころ、32歳の福沢諭吉と出会います。二人はすぐに打ち解け、儀兵衛は諭吉から教育事業における様々な助言を受け、実践しました。たとえひとまわり以上年下でも教えを請う儀兵衛の姿が目に浮かびます。

当時の激動の時代において、国や地域を本当に強くするために、改善を重ねながら教育事業に無私の心で自身を捧げた儀兵衛の思いを、今の激動の時代にこそ思い起こすべき、と私は思います。

現代にこそ、儀兵衛の公共哲学を

東日本大震災での女川の被害

地震と津波に出くわした時の「稲むらの火」、その直後からの復興事業、未来を見据えた堤防作り、伝染病に対する種痘所支援、さまざまな教育事業、そして、我が国初の郵政大臣。一人の人間が成し遂げたとは思えない数多の伝説の持ち主である儀兵衛がもし現代に生きていたら、この世界や社会の状況をどう思うでしょうか。

お金というものは何のためにあるのでしょう。心から公共のため、と思って儀兵衛のように私財まで投げ打って行動できる人は少ないかもしれませんが、「子孫たちのために投資をする」ということが公共事業、防災、そして土木の本質だとすれば、儀兵衛はまさに土木の偉人だと私は思います。

そして、子孫のため、を心から思う人は、儀兵衛のように教育の重要性を認識し、教育事業や活動を実践するのでしょう。儀兵衛の時代にコレラが蔓延し、大きな社会不安が起きたように、コロナ禍がいまだに続く、社会が分断されているとも言える現代にこそ、儀兵衛の公共哲学を発露させたいですね。

■オススメ本■

儀兵衛のことを知りたくなった方へオススメ本です。漫画で描かれているのでどなたでも読みやすいと思います。

「時代を切り開いた世界の10人 レジェンドストーリー10巻 浜口儀兵衛」(学研教育出版、2014)

文責・写真:細田 暁

プロフィール

横浜国立大学教授 大学院都市イノベーション研究院。専門は土木工学、特にコンクリート工学。趣味の一つが歴史を学ぶことで、趣味が高じて?大学で土木史の熱血講義を2011年から提供。偉人への「活物同期」を若者たちにもいつも薦めている。