依存症と人類 われわれはアルコール・薬物と共存できるのか

カール・エリック・フィッシャー 松本俊彦監訳 小田嶋由美子訳

カール・エリック・フィッシャー

依存症専門医、生命倫理学者。コロンビア大学臨床精神医学助教授、法律・倫理・精神医学部門勤務。瞑想とマインドフルネスを用いた統合的アプローチによる依存症治療を中心に、精神科の個人診療を行っている。コロンビア大学のサイエンス・ライティング集団「ニューライト」に所属し、「ニューヨーク・タイムズ」「ワシントン・ポスト」「ガーディアン」などに寄稿している。著書に『依存症と人類』(松本俊彦監訳、小田嶋由美子訳、みすず書房)。

目次

第1部 名前を探して(出発点―「依存症」以前;エピデミック;意志の病)

第2部 不節制の時代(憑依;アメリカ初のオピオイド・エピデミック;ジャンキー)

第3部 現代の依存症のルーツ(近代アルコホリズム運動;よい薬物、悪い薬物)

第4部 試される依存症(リハビリテーション;ゼロ・トレランス;依存症を理解する)

結論 回復

本書に記した歴史は、必然的に選択的なものである。自身の遺産と文化を理解しようとした私の取り組みの結果として、大部分はアメリカ合衆国の話になっている。しかし、アメリカに焦点を当てたのは、私個人の背景のせいだけではない。依存症という病気の概念常在するアイデンティティとしての依存症-は独立戦争のころ、アメリカの黎明期に確立され、主にアメリカを起点とする運動によって世界に広まった。アルコホーリクス・アノニマス(AA)も、現代の「麻薬戦争」の枠組みも、アメリカの創造物である。私たちが依存症についてどう考えているのかを学ぶために、世界各国からトップクラスの医師たちが定期的にアメリカ合衆国を訪れている。この物語は、ある意味、現代的な依存症概念の発祥の地であるアメリカを中心に展開されているのである。とはいえ、依存症に対する異文化の視点を否定するつもりはなく、私は、全体をとおして異文化の視点を盛り込むことを目指した。

第1部 名前を探して(出発点―「依存症」以前;エピデミック;意志の病)

第1章 出発点――「依存症」以前

古代ギリシアには、その場の判断に反して行動することを意味する「アクラシア(akrasia)」という語があり、「意志の弱さ」と訳されることが多い。アクラシアは、パイを食べ過ぎたり、服にお金をかけ過ぎたりなど、明らかに有害な行為だけではない。冷静で功利主義的な考えに従えば、耽溺〔インダルジェンス〕が最善の選択肢であることはめったにないのだが、誰もが何かに耽ってしまう。アクラシアは、本人が絶対しないほうがいいと思っているにもかかわらずそれをしてしまい、良識に反する行為をした瞬間にそれに気づくことである。アクラシアの概念は、最初から物議を醸した。『パイドロス』の中でプラトンが描いたソクラテスは、アクラシアを単なる選択の問題として一笑に付す一つの議論を展開した。内面の葛藤 ―― 享楽と決心はたびたび「心の中でけんかする」 ―― は、あるかもしれないが、人は実際に自らの良識的判断に反する行動をとることはないと。ソクラテスは、人は決断に至るまでに欲望や反感によって動揺することはあるが、結局は、その時点で自分にとって最善と思う選択を行うと考えた。彼らが自分の選択を後悔することはあったとしても、だからといって、彼らの自制心が失われていたわけではない。「自分が今行っていること以外に、もっと合理的な行動があると知っている、あるいは信じているならば、今の行動をそのまま続ける人はいない」というソクラテスの有名な言葉が『プロタゴラス』に記されている。

今日の依存症研究において、「引き裂かれた自己」は、選択の混乱がいかにして起こりうるかの説明として引き合いに出される。たとえば、行動経済学の研究は、「遅延割引」という心理的特徴を挙げている。これは、[* 小さくとも即座に得られる報酬の方が、後になって得られる大きな報酬よりも好まれる]という考え方である。この心理プロセスは全人類に共通するものだが、依存症の人にはとくに顕著に見られる。[* 即時の報酬が甚だしく過大評価されるために、コントロールを失ったかのような強い衝動性が生じる。]これは「コントロールの失敗」ではなく、現在の自己が未来の自己と交渉し、不合理にも制圧する、「異時点間交渉(intertemporal bargaining)」と呼ばれるプロセスにおける破綻と見ることができる。

こうした形で選択を促す方法は、依存症の治療において高い効果が期待できる。もっとも端的な例として、一九八〇年代、バーモント大学の心理学者スティーヴン・ヒギンズは、コカイン依存症の人々を治療する、「随伴性〔コンティンジェンシー〕マネジメント」〔望ましい行動があったとき即座に報酬を与えて望ましい行動変化を促進する〕プログラムを開発した。通常のカウンセリングに加えて、ヒギンズはバウチャーシステムを採用した。このシステムでは、尿検査でコカインが陰性ならば、スポーツ用品や映画チケットといったちょっとした褒美を与え、長くコカインをやめている人にはボーナスが出る。この戦略は大きな成功を収めた。初期に行われたある実験では、通常の治療を受けた被験者の一五パーセント以下という結果に対して、バウチャーを獲得した被験者の五五パーセントが一〇週間継続して薬物を摂取しなかった。

数十年にわたる研究により、現在では、随伴性マネジメントは、とくに薬物療法がうまくいっていない人によい刺激を与える効果があるという有力なエビデンスが示されている。私は、最初、完全に断酒しようと決めたわけではなかったが、医師免許を失うおそれがあったため飲まないことを選択した。この「随伴する事態」の恐ろしさこそ、これらの医師保健プログラムが、事実上他のあらゆる依存症治療プログラムの有効性を凌駕して、五年継続七五パーセント以上という圧倒的な成功率を誇る大きな理由である。

一五五三年七月、ケンブリッジ大学を卒業してまだ八年目のジョン・フリスという青年が、異端の罪でロンドン塔に幽閉され、生きたまま火刑に処された。始まってから二〇年に満たないプロテスタントによる宗教改革運動の秘密メンバーとして、フリスは何年も地下に潜りカトリック教会を批判するパンフレットや本を作っていた。彼は、信念のためなら命も投げ出す何百人というプロテスタントの殉教者の一人に過ぎなかったが、現代の言語学者が判断するかぎり、彼が初めて英語で「addict」という単語を使った人で、それは、ローマ法王を批判する文章だった。

ラテン語の「ad-dicere」は、「~に話しかける」や「~にいう」という意味であり、古典ラテン語では、addicereは「委託する」という意味の法律用語だった。この語の一つの使い方では、債務者が借金を完済するためにいかに債権者の奴隷のようになるかを表現する。現代の著述家の中には、服従、ハイジャック、強制といった否定的なイメージを起こさせるためにこの事実を熱心に引き合いに出すものもいる。しかし、この語は別の場面でも使われる。「addicere」は占いのことでもあり、鳥の飛び方を解釈するなど、予感や前兆をつうじて神意を問う。また、懸命な献身、習慣的な行動、あるいはもっと単純に強い嗜好を示すものだった。たとえば、フリスは、先入観にとらわれ過ぎないよう戒めるために、最初の文章でこの言葉を用いた。「あらゆることを単純な目で判断せよ / 一方であれ他方であれ、偏った形で「耽溺」してはならない / その代わりに、聖書の言葉によって判断するのだ」

フリスと改革派の仲間にとって、「addict」は強い言葉だった。これは、イギリスの作家たちが語彙を増やし新しい概念を表現するために他の言語から語をどんどん吸収しているときに、多数の語の一つとしてラテン語から借用した語だった。この手の造語の多くは短命だったが、「addict」の一部は残った。「addict」は、初期のプロテスタントたちにとって、概念を表現する上で有益だった。この語は、自由意志と強制との間の混乱したグレーな領域を指し示す深さと複雑さを備えていたのだ。

重要なのは、この語が状態や事情を意味するのではなく、行動を示している点にあった。耽溺は、人に降りかかるものでなく――それは意志を屈服させる力ではない、人が選択するものだった。ファウストのように間違った形で何かに「耽溺」することは、悲劇に他ならないが、正しい形で執着することは、ほとんど英雄的な情熱と献身として称賛される価値があった。

「addict」は強い語だが、必ずしも否定的な語ではなかった。尊大な者はプライドに耽溺し、邪悪な者は罪に耽溺する。しかし、敬虔な人は神への崇拝に耽溺する。重要な点は、この語が自由について語っていることだった。「addict」は、能動的であると同時に個人のコントロールが及ばない「意志ある強制」という逆説的な感覚を指している。それは、人の行為主体性を超えた能動的プロセスであり、選択を放棄するという選択だった。語そのものがこれほど人の心をとらえたのは、このパラドックスの存在、そしてそれが当時の神学的な難問にしっくり合ったからである。

初期のプロテスタントの改革者たちは、アウグスティヌスと同じく、運命、自由、意志の束縛に心を奪われていた。プロテスタントの伝統は、とりわけ自由を重視し、自己鍛錬の思想を救いに結びつけている。劇作家クリストファー・マーロウの一六〇四年の作品『フォースタス博士』は、観客が狂乱状態になった、「不敬な」演劇の最中、舞台に本物の悪魔が現れたといった伝説があったほど、対立する多くの解釈があった。たとえば、「ファウストは他の選択をできたのか?」「それは天罰あるいはカルヴィン主義者の決定論に関する厳粛な警告だったか?」などだ。しかし、『フォースタス博士』は、天罰や運命についての単なる物語ではなく、自由の退廃につながる特別な献身についての物語である。とくに、一五九二年に発表された英語版のファウストの本では、ファウストが「addict」していたと記述されている。

私たちは、「addiction」〔本書では、「依存症」、または「アディクション」という訳語を使用する〕の状態を、行動の極致における深刻な障害であり、通常は物質使用に関与するものとして、非常に狭義にとらえる傾向があるが、日常の会話の中で、新しい映画やアプリ、好きな食べ物、新しい趣味などに「ハマっている(addicted)」などという。私は、この使い方に腹を立てる研究者や臨床医を知っているし、この語にどんな意味をもたせるよう意図されたものかを知るまでは、私自身も気になっていた。この語は、混乱した選択や普遍性など、依存症の概念の根底をなすニュアンスや複雑さを的確にとらえ、同時に不均質性を受け入れる余地も残している。

当初から、「アディクション」という語は、医学的な問題を説明する狭い意味ではなく、人のありようの中核にある謎を指し示す、含蓄に富む入り組んだ言葉であった。それは薬物だけでなく、意志や主体性〔の複雑なあり様に関わる言葉だった?〕

コロンブスの航海は、新時代の幕開けと同時期に始まった。それは、依存症の歴史研究における第一人者であるデイヴィッド・コートライトが「サイコアクティブ革命」〔サイコアクティブは精神作用をもつ薬物などを指す〕と呼んだ、次から次へと目新しく、強力で、しばしば精神に恐るべき変化をもたらす物質が登場した時代だった。一五〇〇年ごろのヨーロッパでアルコールは一般的だったが、コカイン、タバコ、コーヒー、紅茶など、現代の社会で広まっているほとんどの物質にはまったく縁がなかった。しかし、一五〇〇年から一七八九年ごろ、大洋を横断する商業と征服への飽くことのない熱意によって、利益の上がる交易路だけでなく、精神や身体に強い作用のある種々の外来植物がもたらされ、それらの使用方法の新しいアイデアが生まれた。

ヨーロッパに到着して数十年の間に、コーヒー、紅茶、チョコレートは大量生産されて「ソフトドラッグ」として爆発的に普及し、人々の意識を変え、社会的に許容されている範囲を超えて薬物使用を拡大した。砂糖もそもそもは王族や貴族のためだけの希少な薬物だったが、やがて西洋の食生活の基礎となる必需品となった。同様に、近代以前のヨーロッパでは、アヘンは通常医療目的でのみ使用されたが、一六世紀にはすでに、医師で植物学者であったガルシア・ダ・オルタが、一部のインド人が精神的な苦痛を緩和する目的でもアヘンを使用しているとインドのゴアから報告していた。ダ・オルタの報告は、その後、一九世紀のサミュエル・テイラー・コールリッジのようなロマン派詩人の東洋研究に至るまでに、医療用途以外のアヘン使用について時折話題に上る多くの報告の一つに過ぎない。

インドの大半の州は、収入源として酒税を失う余裕がなかった。

薬物からの税収のために、各国の政府は、依存症にかぎらず、こうした制度がもたらす他の被害を看過することになる。依存症は、しばしば抑圧や束縛の一形態と表現される。依存症の歴史が支配や征服のシステムと結びついていることは偶然ではないのだ。一七世紀初頭、苦境に陥っていたジェームズタウンの入植地を救ったのはタバコだった。また、入植者たちが畑仕事をまかせる十分な数の年季奉公人を確保できなかったとき、奴隷となった最初のアフリカ人がバージニアに連れてこられ、プランテーションで働かされた。アメリカの植民地におけるプランテーション制度がイギリスのタバコ産業の爆発的な成長を可能にしていたことから、ヨーロッパのタバコ商人はタバコ貿易を推進するだけでなく、バージニア植民地での奴隷に対する課税を阻止し、イギリス本国での奴隷制廃止運動を妨害した。(奴隷労働によるもうひとつの重要な作物は、当時は薬物と見なされていたカリブ海の砂糖である。)

利益の追求が組織としての原則であるならば、当然、依存症供給産業は、その製品の売り上げを最大化するために最善を尽くす。パーデュー・ファーマ社が登場するずっと以前に、製薬会社は直接消費者や医師に薬品を宣伝することの威力を学んでいた。一八八〇年代、米国の製薬会社、パーク・デービス社は、「疲れ」や「過労」にコカインの使用を推奨し始めた。同じころ、ドイツのメルク社は、コカインがモルヒネやアルコール問題の治療に「最高の未来」をもたらすと請け合った。こうした販売手法によって、ある研究者グループが呼ぶところの「産業エピデミック」が幾度も引き起こされた。産業エピデミックには、現代のアルコール、加工食品、銃などの例が含まれ、その原因は、業界による有害な製品の宣伝と、このような製品の被害を制限する公衆衛生上の対策が業界によって骨抜きにされたことにある。この傾向は、企業の統合とグローバル化が進むにつれ、勢いを増すばかりだ。

パーデュー社の首脳陣がやったことで目新しいことは何もない。彼らは何世代にもわたって存在し進化してきた大きなシステムの中で一つの役割を果たしたに過ぎない。過去に起こった薬物のエピデミックに共通する特徴は、新種の薬物だけではなく、その薬物を宣伝した強力な業界の存在である。

依存症研究者であるジム・オーフォードの言葉を借りれば、パーデューのような企業は、「依存症供給産業」の一員であり、その性質上人間の欲望をとらえて離さない製品を売っている。精神作用物質は消費者製品であり、経済用語でいえば比較的「非弾力的」であるという明らかな特徴をもっている。つまり、通常の製品よりも需要と供給の法則による影響が少ないのだ。炭酸飲料の価格を上げると、人々は水を買う。ヘロインの価格を上げると、多くの人々はなんとかしようと必死になる。薬物のヘビーユーザーは、精神作用物質市場に大きな影響を与える可能性がある。たとえば、大麻の売上の四分の三近くは、全体の四分の一の買い手によるものである。

依存性を有する可能性のある製品は通常の商品ではない。このような製品は広範囲にわたる害を及ぼすが多くの場合、企業側は被害コストを直接負担することはない。依存症による心理的絶望、飲酒運転事故、肝硬変、がん、肺気腫、過剰摂取など、これらの被害は、経済学の用語では「外部性」と呼ばれ、被害を引き起こした行為主体が負わないコストである。

タバコ業界の上層部は、一九六三年には内部文書の中でニコチンの依存性について認めていたが、公の場や医学界ではこの見解に激しく反論した。あるタバコ企業の幹部は、一九六九年の社内メモの中で自社戦略についてこう説明している。「一般大衆の心にある「事実の寄せ集め」に対抗する最善の手段は疑いをもたせることなので、私たちは商品として「疑い」を売ればいいのだ」。また、タパコ企業は、自分の意志で禁煙や節煙をできる人もいるという研究結果を利用して、巧みに非難の矛先を消費者に向けた。

いうまでもなく、安全性を偽って宣伝し、害悪の証拠をなきものにし、個人に責任をなすりつけるといったやり口は、依存症供給産業だけで行われていたわけではない。そして、タバコ企業が編み出した疑いのマーケティングが、科学をおとしめて、公衆衛生上のリスクに関する見解を不明瞭にすることを目指す「製品防御産業」を生じさせたのである。今日、化石燃料関連企業は、気候変動、今日の構造的な外部性、石炭、石油、ガスによる何世紀にもわたる経済成長の代償についての疑いを作り出すために同じ戦略を使っている。このパターンを見ると、私たちが依存症と呼ぶものが、単に薬物その他の製品に固有の「嗜癖性」が招いた結果ではなく、多くの場合、システムそのものの特徴であることがわかる。たまたま相手が悪かったのではなく、依存症のエビデミックは何百年も前から現代的生活の特徴であったということだ。産業界が、潜在的に有害な製品をその有害性による費用を負担することなく販売できる状況にあるかぎり、このパターンは繰り返される。

かつては数千人いたモヒガン族は、不運にも、イギリス人が「ニューロンドン」と名づけた、水深などの条件に恵まれた港からわずか数マイル離れた場所に住んでいた。この部族は、長年にわたり、病気、貧困、武力衝突、搾取などにさらされ、しかも、近代史の初期において最大のエピデミックヨーロッパから拡大した「アルコール」により打撃を受けたのである。蒸留酒は、先住民の文化に大きな損失をもたらした。それは、酔っていて寒さを感じず猟師が凍死するといった、直接的な被害だけではなかった。アルコールは彼らの魂をむしばんでいるように見えた。酔った男たちは妻をなぐった。いつもは厳粛で平和的に行われる条約交渉が暴力で決裂した。オッカムが生まれるころには、コネチカットの役人は、アルコールの影響力について疑念をもつようになっていた。アルコールのせいで、モヒガンの道徳心が堕落しているように思われた。

第2章 エピデミック

オッカム自身は、ヨーロッパから来たもう一つの重要なものを手にした。それは、キリスト教である。オッカムが育ったのは「第一次大覚醒」の時代だった。これは、アメリカ北東部全体で起こった情熱的で前向きな福音主義運動で、異常な盛り上がりを見せる野外集会で有名だった。参加者が「生まれ変わる」と、大観衆が涙を流し叫び声をあげる。オッカム自身も少年のころ同じ体験をして改宗した。この新しい信仰により、部族の人たちを救うことができると彼は信じるようになった。オッカムは、地元の牧師エレアザル・ウイーロックに頼み込んで弟子にしてもらい布教活動の準備を始めた。ウィーロックは、オッカムが瞬く間に英語、ヘブライ語、ギリシア語、ラテン語を習得したことに驚嘆した。

オッカムは敬虔で献身的な信者で、使命感に突き動かされていた。慢性的な痛みやさまざまな病気に苦しみながらも、他の先住民族に伝道するために何百マイルも移動した。ロングアイランドの東端にあるモントークの部族からニューヨーク州北部の深い森に住むイロコイ族まで、彼はいたるところでアルコールの問題を目にした。若きオッカムは、ほどなくしてこの外国産薬物のもう一つの重要な側面を認識するようになった。アルコールは、天然痘菌が付いた毛布の贈り物のように、搾取の道具だった。それは受動的な侵略者ではなく、抑圧のために意図的に利用される道具だった。入植者は、先住民の抵抗を鎮め、彼らを植民地経済に結びつけるために飲酒を勧めた。商人は、法外に高価な酒を宣伝し、ウイスキーと交換に多額の借金を負わせ、先住民の土地を取り上げた。酒は殺人の道具としてよく使われていた。先住民は無料で酒を振る舞われ、酔いつぶれている間に殺されたのだ。

最初、各部族は酒を禁止しようとした。ニューヨーク中央部のオナイダ族に布教活動をしていたときのオッカムの記録によると、オナイダ族は関係機関に酒類販売への規制を懇願したが、どんな法律を定めても、およそ守られることはなかったという。部族はそれぞれ、独自の禁酒法を試みていた。ペンシルベニア州のショーニー族が四〇ガロンのラム酒を道に流す一幕もあり、一九二〇年代の禁酒法時代の写真を連想させる。しかし、取引の絶え間ない圧力やその根底にある文化的荒廃の原因に対抗するには、禁酒を定めるだけでは不十分だった。このような事情があったにもかかわらず、飲酒の問題は野蛮な悪習として、すべて先住民の落ち度とされた。一七六七年、ツカロラ族の長であったオーカス・アル・カニグットは、「破滅的な酒への執着を治癒する薬剤」を求めてニューヨークの植民地政府に必死の嘆願を行った。これに対してイギリスの役人は、これまでの慣習を捨ててキリスト教を受け入れ、道徳心を指針にすれば欲求をうまくコントロールできるはずだ、と応じただけだった。

自身はキリスト教の牧師であったオッカムだが、彼にはこの個人主義的なアプローチの結果が見えていた。一七七二年九月、彼は、酒に酔って白人を殺したワンパノアグ族の男が処刑されたとき、のちに有名になる説教を行った。植民地において、こうした場面は道徳を教える重要な機会と考えられており、オッカムは酩酊癖の罪について徹底的に語った。さらに彼は、酒を搾取の道具と呼び、「酒瓶を隣人の口に入れて酔わせる、悪魔のような男たち[酒を売る商人のこと]」を非難し、先住民が「何度も繰り返しだまされてきた」事実について糾弾した。この説教は、当時圧倒的な人気を博し、印刷版は瞬く間に一九の版を重ね、彼はすべてのアメリカ植民地における代表的な著述家になった。

有名人になったオッカムだったが、彼は文化的同化プロジェクト全体に幻滅を感じていた。一〇年前、彼の師であるウィーロック牧師は、先住民の少年たちの慈善学校をつくる資金調達のために、彼をイギリス、スコットランド、アイルランドに送った。オッカムはこの訪問時にジョージ三世から賞賛を賜り、少なくとも一万一〇〇〇ポンド(現在の価値では数百万ポンド)という当時としては莫大な資金を集めた。しかし、帰宅したオッカムは、ウィーロックが約束を守らず、オッカムの妻の世話を放棄し、息子の指導も途中で投げ出していたことを知った。そして、息子を「よい親方のところに」年季奉公に出すといい、などとオッカムに忠告した。その後ウィーロックは、「ネイティブ・アメリカンは制御できない野蛮人である」というステ〔レオ・タイプを流布した〕

エピデミックは、薬物そのものの本質的な力によって、あるいは依存症供給産業の努力によってのみ生じるのではなく、多くの場合(常にではないにしても)、その背景には薬物使用を促すような社会的な損傷がある。中国の市場がアヘンを受け入れざるを得なくしたアヘン戦争(一八三九年から一八六〇年にイギリスが行った一連の軍事行為)により、その後、中国ではアヘンがまん延し歯止めがきかなくなった。このエピデミックは、かつて秩序に満ちていた社会が強力な薬物により崩壊したという物語として広くとらえられてきたが、近年の研究は、この単純な説明は、アヘン戦争自体が引き起こした不安、貧困、そして大規模なコミュニティの離散を見落としており、そのせいでエピデミックをさらに悪化させたと指摘している。同様に、一七世紀にユーラシア大陸全土でタバコが爆発的に広がったのは、強力な薬物が招いた当然の結果というわけではなかった。それは、歴史学者が「一七世紀の全般的危機」と表現する、終わりがないように思える深刻な伝染病、暴動、戦争による人類の苦しみをタバコが癒したからだ。

カナダの心理学者ブルース・アレクサンダーは、この考えを「依存症の離散理論」と呼び、もっとも重要で根本的な依存症の原因は、薬物の生物学的作用や個人生来の依存症への脆弱さではなく、むしろ社会が負った傷にあると主張している。ただし、その苦しみは、オッカムが若いときにモヒガンの人々が経験した貧しさや病気のように具体的な痛手であったり、家族や友人との物理的な別れであったりする必要はない。文化や伝統的な精神性から遠ざけられ、自由と自己決定権を失い、楽しみや自己表現の機会をもてないなど、心理的な離散もまたダメージとなりうる。現代、私たちがそうした目に見える困難に苦しめられていないと〔言えるだろうか〕

アメリカは、本物のアルコール・エピデミックに見舞われていた。アルコールは、植民地にとって貴重な商品となり、大量に生産された。カリブ海植民地の奴隷制プランテーションで作られた安価な糖蜜が市場を席巻し、それをラム酒に加工して莫大な利益を生む蒸留所が東海岸のあちこちに生まれた。小売業者は激しく競い合い、一方で、よりどころとなる文化や公的機関をもたない根無し草のようなアメリカの入植者は、気晴らしのためにがぶ飲みするようになり、騒ぎを起こした。このような習慣は明らかに有害であったためクエーカー教は教徒に酒の販売を禁じ、ベンジャミン・フランクリンは、酩酊癖による混乱とイギリスのジン・クレイズを比べて、「私たちのラム酒は、彼らの「ジュネヴァ」と同じ害をもたらす」と述べた。

ペンシルベニア病院での仕事をつうじて、ラッシュは、精神疾患の多くがアルコールに起因して生じていると思うようになり、奥地への小旅行で、この問題が悪化していることを確信した。彼がアルコールに関心をもった背景には、単純に人助けをしたいという思いと、アメリカらしさという考えそのものにつながる哲学的なこだわりがあった。ラッシュが学んだ啓蒙主義の伝統は、理性と進歩の力が社会問題を解決するという楽観的なもので、個人主義と自制心を重視しているが、若いアメリカほど自律と自己決定の理想は高くはなかった。意志の力と善行により信仰を示すことに主眼を置くアメリカのキリスト教では、とくにこの理想が重要であった。ラッシュのように理想的な自由と自律を手にしたエリートの白人にとって、酩酊者に満ちた現状は、彼らが若い共和国で大切にしているすべてのものに対する脅威だった。

小旅行から戻ると、彼は、後に彼の代表作になる『蒸留酒の人体と精神に及ぼす影響についての一考察」を一気に書き上げた。これは蒸留酒に対する痛烈な批判であり、反アルコールの動きに弾みをつけるものだ〔った〕

還元主義的アプローチそのものに問題があるわけではない。

たとえば、ワクチン開発のためにウイルスの遺伝子を研究するなど、多くの科学的課題は、より低いレベルの組織を研究することによって解明する必要があるからだ。しかし、医学の歴史、とくに依存症の歴史を通して、複雑な現象を過度に単純化しようとすると、人を救う以上に誤導してしまう場合が多かった。

ラッシュは、依存症に関してはそれほど還元主義的な考え方をしておらず、依存症を説明する医学の役割についてバランスのとれた謙虚な見方をしていた。しかし、後世の思想家たちは、彼が示した「病気」という考え方を利用して、役に立たない、そしてときに有害な「治療法」を次々と広めた。病気が複雑で厄介なものであるほど、壮大で大げさな主張を繰り広げる土壌ができる。依存症治療の分野もこの例外ではなく、ヒーロー志願者たちが過信と還元主義的理論に基づいて奇妙な治療法を絶えず編み出していた。

混戦模様のこの分野だが、一等賞をとるのは、おそらく一九世紀末の依存症治療の起業家、レスリー・キーリーだろう。彼は、「キュア・ドクター(治療医)」の中では間違いなくトップランナーであった。キュア・ドクターとは、当時の非伝統的な医者であり、この世のほとんどすべての症状に効くとして、多様な妙薬、粉末、瓶詰めの治療薬を宣伝した。たとえば、ホワイトスター・リカー・キュア(カプセル三〇錠のコカイン入りボックスが九四セント)やヘイ・リッチフィールド解毒薬(牛の胆汁、ウナギの皮、タラ、牛乳、牛の尿、アルコールなどの有害な成分で酒に対する欲求を消し去ると謳った)などだ。南北戦争後、キーリーは、「塩化第二金」という依存症の治療薬を発見したと発表したが、その成分は明らかにしなかった。彼は、赤、白、青の注射器を用いて薬剤を投与する治療機関を次々とオープンして大成功を収めた。また、彼独自の技術が依存症者の解毒をするだけでなく、「意志を解き放ち」、「アヘン使用者に意志の力を与える」役割を果たしたと胸を張った。彼の会社は何百万ドルも稼ぎ出し、一八八〇年から一九二〇年の間に五〇万人以上の依存症者が彼の治療を受けた。

第2部 不節制の時代(憑依;アメリカ初のオピオイド・エピデミック;ジャンキー

第4章 憑依

一八三〇年から一八四〇年の一〇年間で、アメリカ人の飲酒量はほぼ半減した。一九二〇年代に施行された禁酒法による減少よりも大きく、アメリカの歴史上最大の成果だった。実際、初期の禁酒運動は、アルコール禁止を求める反薬物運動という緩い意味で「禁止法主義」と呼ばれたが、実際には法的な禁止までは求めておらず、改革者たちは、飲酒の本質についての見方を変えただけだった。ビーチャーの米国禁酒協会のような組織は、教訓的な話を満載したパンフレットや説教が書かれた印刷物などを国中に配布した。人気著述家たちもこの考えを取り上げ、すぐに禁酒にまつわるストーリーが国中に溢れた。詩、ハウツー物、小説、戯曲、歌、絵画、スケッチなど、それらすべてが、アルコールの問題への人々の理解に大きな変化をもたらす契機になった。こうした努力の結果、重要な新しいキャラクターに国民が高い関心を示すようになった。それは、「大酒飲み」と不節制の本質についての不変の物語である。

一八四三年、エドガー・アラン・ポーは『黒猫』を発表した。親切で温和な男が、酒によって、知らぬ間にゆっくりと壊れていく物語である。

...

ポーは、この寓話的な作品を書くために、深い井戸の底にあった個人的な経験を掘り起こしてきた。彼の兄は長年アルコールの問題を抱えた末に亡くなり、彼自身もその人生の大半を嗜癖行動で苦しんだ。ポーは、ギャンブルにふけってバージニア大学を退学し、酒のせいで編集の仕事をいくつも失い、制御できない深酒で同僚たちと疎遠になった。禁酒を題材にした一八四三年の小説『ウォルター・ウルフまたは酒飲みの運命 Walter Woolfe, or, The Doom of the Drinker』では、酔っ払いの文学者として風刺された。この小説の発表から六年ほど後、ポーはボルティモアの通りで錯乱しているところを発見され、その四日後に死んだ。

『黒猫』で、ポーはあからさまに嗜癖〔アディクション〕を題材にしているが、彼の作品の多くは、引き裂かれた自己、狂気への転落、謎に包まれ魅惑的で抵抗できない悪に対する超自然的な闘いなど、関連するテーマで貫かれている。兄が死んでわずか五ヵ月後、彼は初期作品の一つ『メッツェンガーシュタイン』を発表した。この物語では、放蕩の末道徳的にも堕落した貴族の「悪魔のような」馬への「異常な愛着」が彼を狂気、そして死へと追い込む。

ポーにはアルコールに耽溺する十分な理由があったが、彼が書いた物語は、アメリカの文学に登場した新しいキャラクター、「大酒飲み」についての洪水のごとく大量に書かれた著作物の一滴に過ぎなかった。この時期、酒への抗いがたい欲求に打ち負かされ、完全に制御を失った人物という設定で大酒飲みを描写した、禁酒についてのきわめてワンパターンの物語が目立つようになった。この「大酒飲みの物語」によれば、「その人が回復したとすれば、それは、強力な外部からの影響力のある救いがあったから」ということになる。大酒飲みの物語に欠かせない要素は、予想可能で回避不能な、堕落へと向かう展開であり、一八四六年の有名なリトグラフ『酔っ払いの進歩TheDrunkardsProgress』に生き生きと描かれている。このリトグラフには、絶望、犯罪、自殺による死へと身を落とす一人の男と、燃えさかる自宅の前で身を寄せ合う彼の妻と子どもの姿が示されている。有名になったこの作品は、アルコールが致命的な悪であると訴える転落の寓話であった。

一八四二年、禁酒支持者たちは、ウォルト・ホイットマンに小説の執筆を依頼した。ホイットマンは、彼の処女作であり生涯を通して最大のベストセラーになった『フランクリン・エヴァンス』で、酒の虜になる純真な青年を描いた(ホイットマンは後にこの本を、酔っ払って三日間で書き上げたもので、「とんでもなく腐っている、しかも、最悪の腐り方」だとおおいにくさした)。

ハーマン・メルヴィルは、一八五〇年の小説『ホワイト・ジャケット」の中で、船員は、昔からの敵である悪魔のような「グロッグ酒」の神に、蒸留酒や砲列甲板に戻されるよう運命づけられているといい、禁酒の専門誌で賞賛を受けた。ティモシー・シェイ・アーサーの「酒場での十夜』は、『アンクル・トムの小屋』に次いで当時人気第二位の本で、過度の飲酒が引き起こす恐ろしい結末を描いた真に迫る小説だった。一九世紀アメリカで評判をとった舞台劇の多くは、これと似たようなストーリーをベースにして、精神錯乱の恐怖をまざまざと見せつける長いシーンで締めくくられる。

酒に首までつかっていたこの国は今、飲んだくれについての物語で溢れかえっていた。ある研究者の推定によると、一八三〇年代、アメリカ小説の一二パーセントが禁酒をテーマにしていたという。一八三七年には、ある批評家が、「使い古された」ストーリーや「凡庸な文筆家や聖職者」が禁酒のジャンルにひしめきあい、そこには「独創的なアイデアが一つもない」と嘆いていた。

こうした物語によって、「酒癖という悪鬼」に取り憑かれると、制御できない状態が避けられないまま悪化しやがて破壊に至るというイメージが非常に効果的に広く一般に広められた。ビーチャーの「悪魔のラム酒」という薬理学的決定論、つまり、物質自体に力が宿っているという考え方がなければ、大酒飲みの物語は成立しない。かつて大酒飲みだった国民の大部分が、アルコールは本質的に抗しがたく危険なものであると思うようになった。薬理学的決定論は、あらゆる種類の社会的・政治的目的のために利用できる強烈なメッセージを提供し、しかも、それは驚くべき耐久性をもっていたので、一五〇年後、麻薬の憑依するような力についてのほとんど同じ話が、クラック・コカインに関して語られることになった。

第5章 アメリカ初のオピオイド・エピデミック

依存症は、使用することで必ず進行するものではない。薬物クラック、メタンフェタミン、ヘロインを含むを使用するほとんどの人は深刻な状況に陥らない。数十年にわたる研究において、重篤な物質使用障害になるのは、薬物を使用する人の一〇パーセントから三〇パーセント以下であることがわかっている。薬物それ自体に「依存性」はないし、単独で依存症を引き起こすこともない。

科学は社会運動の強力なツールになりうるが、薬物に関する科学的説明は、その時代の支配的な偏見に従って容易にねじ曲げられる。

また、オピオイドの大流行を強力に後押ししたのは、もう一つの技術的進歩である「皮下注射器」である。一八四〇年代にイギリスで開発され一八五三年に初めて米国にもち込まれた皮下注射は、科学志向の医師たちにとって夢のような器具だった。これは、体内に直接正確な量の薬品を投与し、ほぼ瞬時に予測可能な結果をもたらす、確実な精度を完全に実現するものだった。皮下注射器は、専門的で確実な器具であり、いんちきな医者や漢方医の仕事道具とは対極にある理想的なものだった。もちろん、注射器自体は薬物ではないが、この新しい投与方法は、モルヒネをより強力で即効性のある新しい形に変え、モルヒネについての科学的な説明によりますます普及することになった。

イギリスでジン・クレイズが起こるきっかけとなった強い蒸留酒の普及や、一九世紀末の機械紙巻きタバコの開発など、薬物の効力や用量の変化、あるいは薬物を摂取する新しい方法が、有害な薬物使用の大流行を引き起こす重要な要因となる場合がある。一九九六年、パーデュー・ファーマ社のMSコンチンに対する特許が切れ、同社は、安価ですでに広く普及しているオキシコドンの後発徐放性製剤、オキシコンチンの販売を開始した。オキシコンチンは、最大投与量が八〇ミリグラムとか、一六〇ミリグラムといった大量で、ペルコダンやパーコセットのような競合薬よりはるかに多かった。今日のオピオイド過剰摂取の急増に拍車をかけたのは積極的なマーケティング戦略だけではなかった。

じわじわと広がっていたモルヒネの火種が皮下注射で一気に燃え上がった。パリの病院には古い記録がよい状態で保管されていて、それによれば、モルヒネの処方が一八五五年から一八七五年にかけて三六倍以上に増加し、年間二七二グラムから一万グラムを大きく超える量になった。

第6章 ジャンキー

この恐怖心は、依存症の科学が「変質〔ディジェネレーション〕」という概念に支配されていた一〇〇年前に最高潮に達していた。これは、過剰飲酒のような悪習が未来の世代に狂気をもたらすという一九世紀末に提示された見解である。改革運動家は、習慣性酩酊の女性が「精神的に役に立たない子ども」を産み、その子たちがやがて「未来の犯罪者、大酒飲み、精神が錯乱した集団」になることを懸念していた。「優生学」という言葉を造ったフランシス・ゴルトンは、「常習的な大酒飲みの体に流れる体液、そしてすべての分泌物はアルコールで汚染されているので、前記のような女性の胎児は、常習的な大酒飲みになる」と警告した。この考え方は、革新主義時代には科学的に時代遅れになっていたが、還元主義者のシナリオは当時の偏見に沿った形で取り入れられた。社会が依存症の問題に悪戦苦闘し、結果的に挫折すると、改革活動家も医師も、この問題は絶望的だとさじを投げた。

変質理論は、悪習の生物学的ルーツについて不吉なイメージを描いた。この理論では、変質という邪悪なプロセスにおいて、悪習の宿主は生物相に自身を刻印し、負の特性を次世代に伝えることができるとした。これは、当時大きな影響力をもつ考え方だった。エミール・ゾラは、ある家族の食欲と悪習がいかなる経緯で性的堕落、近親相姦、殺人、狂気をもたらしたかを追跡する全二〇作から成る小説『ルーゴン・マッカール叢書』を書いた。トマス・ハーディーの『ダーバヴィル家のテス』やヘンリー・イプセンの『幽霊』などの小説でも同じテーマを取り上げている。一八九七年に発表されたブラム・ストーカーの『ドラキュラ」は、変質論を取り上げ、当時流行りの優生学や犯罪学者チェーザレ・ロンブローゾを引き合いに出して、ドラキユラがなぜ「大人の脳」をもたず、生物学的に罪を犯す運命にあるのかを説明した。変質というテーマは、文明への脅威に関する国粋主義者と差別主義者の懸念を表現する一つの手段でもあった。ドラキュラもトランシルバニアから来た移民で、イギリス社会に寄生し人々の血を吸いながら、不死の呪いを広げている。(同様に、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの「ジキル博士とハイド氏』で、ハイドは「サルのような」と描写されている。)反悪習を掲げる改革運動家は、まさに「文明の崩壊」を引き起こすであろう悪循環を説明した。悪習が変質を招き、変質した者は、精神異常、同性愛、そしていうまでもなくアヘンの問題など、さらに深刻な悪習に手を染めることになる。

このような不吉な描写、そして依存症の患者を助けられない医学のあからさまな失敗の結果、この問題をめぐる悲観論が生じていた。アメリカ習慣性酩酊治療協会(AACI)の粘り強い努力にもかかわらず、医学はまったく成果を上げられず、一九世紀末には、粗悪な「奇跡の治療薬」が市場に出回っていた。関係した人々は財をなしたが、治療的アプローチは、悪習には何の効果もなかったように見えた。習慣性酩酊治療運動の楽観主義は消滅し、同協会はその名称から「治療(キュア)」という語を除外し、習慣性酩酊者を扱う医師たちは治療による対応を放棄し、断薬を指示するようになった。アヘンが絶え間なく流通しているらしいことを懸念したこのグループのメンバーの一人が、「東洋の肥沃な土地から私たちの海岸へと毎年流れてくる有害な侵入者からもっと効率的に身を守るために、窮地に陥ったこの街のまわりにそろそろ壁を作らないか」と呼びかけた。

習慣性酩酊者救護施設は、回復というより、絶望的な患者を隔離する場所になった。医師の中には、未来の世代を堕落させることがないよう、患者を無期限に、場合によっては一生、収監する「習慣性酩酊者コロニー」の設置を推進しようとする者もいた。優生思想者は、さらに一歩踏み込んで、知的障害やその他の精神疾患をもつ何万もの人々だけではなく、依存症をもつ多くの人々に不妊手術を受けさせるべきだと要求した。納得できる医学的な説明も有効な治療法もない中、可能な対応は法による禁止しかないように思わ〔れた〕

翌年、米国は第一次世界大戦に参戦し、不寛容なナショナリズムと反悪習への熱意が最高潮に達すると、禁酒法キャンペーンが加速した。やがて、女性キリスト教徒の禁酒同盟以上に好戦的な組織、反サルーン連盟に率いられる形で、禁酒法運動は、アルコールが「未開の外国民族の侵入」と密接に関係する奴隷化を招く毒物だという考え方に重きを置くようになった。(かつてアルコール禁止に反対する強力な勢力であったドイツ系アメリカ人は、かやの外に置かれた。)実際のところ、一八四〇年代の反カトリック・パニックや酔っ払ったアイルランド人というステレオタイプから、一九世紀末のより一般的な反移民とネイティヴィストの感情、そして二〇世紀初頭のアルコール禁止法運動 -- これは、KKK(クー・クラックス・クラン)が支持しただけでなく、KKKの復活を助けた -- まで、人種差別主義者や反移民派のパニックがあらゆる禁酒法運動の中心的動機となったのである。

禁酒法成立に向けて進んだ革新主義時代の末期には、薬物使用者に対する一般的なイメージはかなり否定的なものになり、依存症者への同情心は失われていた。彼らは、「悪魔」「悪人」「災難」「疫病」などすべてであり、人に伝染し取り憑く人間以下の存在であるが、すべて自らの選んだことだった。最近の記事で、依存症者が、うち捨てられた建設現場で廃材をあさって麻薬を買う金を得ていると報じられたが、同じように一九二〇年代、都市部の依存症者は、ゴミ捨て場で金属くずを拾って密売人に売り、麻薬の資金を手に入れていたという。彼らは「くず鉄屋(ジャンクマン)」として知られ、後に「ジャンキー」と呼ばれるようになった。他のニックネームと同様このレッテルはさまざまなレベルで作用し、彼らがいかなる方法で生き延びたかということだけでなく、品行方正なアメリカ人が彼らをどう見ていたか「人間のくず」と見ていたを思い起こさせる。

アメリカは、依存症に対して思いやりのある治療的アプローチをあと少しで実現できそうに見えた。しかしその機会は失われ、何十年もの間、再検討されることはなかった。

ウィルソンとドクター・ボブにとって、アルコホリズムの核心は、それが肉体的、精神的、霊的な側面をもつ状態であり、ウィルソンは後日これをアルコホリズムの「三つの性質」と呼んだ。二人は、独自の「22ステップ」プログラムを作るために協力し、三つの重要な概念をまとめた。第一に、ウィルソンがタウンズ病院で得た、医学的知見、すなわち、「真のアルコホーリクは、二度と再び安全に酒を飲むことはできない」ということ(後に、12ステップのステップ1「自分の無力さを認めた」になった)。第二は、前項を支える霊的教訓であり、必要となる視点の転換は、実際には意志の力とは正反対のものであるということ。アルコホリズムから回復するためには、心を解放し自分よりも偉大で霊的な存在を信頼しなければならない(ステップ2と3に書かれている、「自分よりも偉大な力」を信じ、自分なりに理解した形で「神」について個人個人の意味づけを許すこと)。三番目は、オックスフォード・グループが実践する活動におおいに触発された、徹底したアイデンティティの再構築と他者への奉仕という、変化のための継続的な取り組みだった(残りのステップ)。この構成から、アルコールへの言及が最初のステップにしかない理由が見えてくる。酒を断つことは必要だが、十分ではない。健康を維持するためには、自分を完全に変えるプログラム--やがて「回復」と呼ばれるようになるプロセス--が不可欠だということだ。

多くの批評家が指摘するように、AAは、権力者、具体的には、白人、プロテスタント、中年、専門職の男によって、彼らのために作られたもので、設立当初、AAの女性にとっては居心地の悪い場所だった。そのころ、一般に考えられている女性のアルコホーリクのイメージは、性的に見境がない女、子どもの面倒をみない母親、男よりも症状が重い、治りにくいなど、散々だった。

第III部 現代の依存症のルーツ

第7章 近代アルコホリズム運動

マンの時代、公衆衛生に関する支援運動が、がんや結核などの疾病への偏見を解消するためにすばらしい成果を上げていた。マン自身もまだ子どもだった一九一〇年代末に結核にかかったのだが、当時結核は下層階級が罹患する恥ずかしい病気と思われていたため、両親は彼女をシカゴから遠く離れたロサンゼルスの療養所に彼女を送り治療を受けさせた。両親は、結核の診断を周囲のみならず娘である彼女にも秘密にしていたという。しかし、その後、全米結核協会(現在の米国肺協会)が、結核の症状に関する研究、資金調達、そして何より人々の理解を求める活動によって、大衆の意識を根底から変えてしまった事実を彼女は実際に目にしていた。マンにとって、彼女のアルコホリズムは、他のすべての病気と同じように病気であり、そのように認識され治療されるべきものであった。

マーティ・マンは、ウィルソンと少し似たところがあり、発案者というよりは革新者だった。二人ともまったく新しいものを作り出すより、時代の精神から既存の糸を見つけて紡いでいった。マンの活動に関しては、ちょうどアルコホリズムを病気としてとらえることへの関心が社会的に高まりつつあるタイミングでもあった。[* 米国公衆衛生局は、一九四一年にアルコホリズムを不道徳な素行ではなく、公衆衛生上の問題と位置づける重要な出版物を発行していた。]また、アルコールを専門とする科学者のグループが「飲酒問題に関する研究評議会」を立ち上げ、飲酒の問題に対する治療的アプローチを推進しようとしていた。彼らは、[* 「アルコール依存症者は、病人と見なされるべきです。結核、がん、心臓病などすべての深刻な慢性疾患に苦しむ人々と同じように」]と訴えた。その後協議会は、この考え方を広く認知させるために、PRの専門家であり自身も回復したアルコホーリクであるドワイト・アンダーソンを雇った。アンダーソンは、アルコホリズムをもつ人は「病気」ではあるが助けることができる人々なので、「その責任は治療の専門家にある」という考え方を強く打ち出し、世論形成に向けてもっと積極的に役割を果たすよう協議会に働きかけた。イエール大学では、この評議会に参加する研究者たちがすでに研究を進めており、州レベルでの支援活動を行い、アルコホリズムに関する新しい科学的見解を広め始めていた。

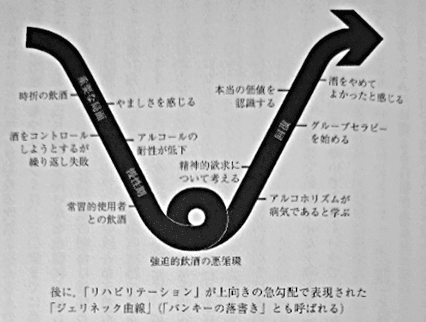

マンはイェール大学の研究者ともつながりをもち、中でも、聡明で因習にとらわれないハンガリー系アメリカ人、E・M・バンキー"ジェリネック〔白〕との出会いは運命的だった。激しやすい変わり者が多いこの分野でも、ジェリネックはひときわ目立っていた。かつて彼は、通貨投機の失敗や現金密輸で逮捕状が出たハンガリーから逃れ、少しの間シエラレオネとホンジュラスに滞在した後、いくつかの学位をでっちあげて履歴書に書き、マサチューセッツ州で生物統計学者への道を進んだ。要するに彼は詐欺師だった。ただ、同時に優秀で創造力に富む研究者でもあった。今日、アルコールの研究においてもっとも権威のある賞は彼にちなんで名づけられている。

今日に至るまで、アルコール業界は、アルコールがもたらす最大の害は、少数の過剰飲酒者に限定されているという見解を中心に主張を展開している。この主張は、表面的には正しく、依存症を経験した人は直感的に納得してしまうかもしれないが、実際にはひどく間違っている。アルコールの問題は明確な区切りのない集合体のどこかに存在する。多くの研究で明らかになった事実は、アルコールの弊害のほとんどは、もっとも重度の患者ではなく、消費のベル型曲線の中央に位置する、大きな飲酒者集団「危険な」または「リスクのある」飲酒者と定義されるグループ)の中に見られるということだ。典型的なアルコール依存症者でなくても、酒のせいで喧嘩や運転をし、家族に暴力をふるい、アルコール性疾患になる。「危険な飲酒者」は、個人レベルではこうした問題をあまり起こさないが、人口に占める割合が非常に大きいため、全体としてはもっとも多くの問題を抱えている。

アルコール業界は、この事実を曖昧にしておきたい強い動機をもっている。危険な飲酒者グループは、収益の大半を占めてもいるのだ。危険な飲酒者およびそのレベル以上の飲酒者全員の消費が制限されることになれば、アルコール販売のきわめて大きな部分(いくつかの研究によれば収益の最大六〇パーセント)が失われることになる。であるから、PRキャンペーンは続いている。アルコール業界は、「国際アルコール政策センター」のようなありふれた名前(最近数えたところ三〇以上あった)が付されたフロント組織に資金を提供し、アルコールの規制や奨学金に影響力を発揮している。多くの場合、彼らの目標は、アルコールの問題の身体的な原因ではなく、たとえば「回復がむずかしい飲酒運転者」や「妊婦」など、特定のグループに注目を向けることにある。WHOのような機関が重要な報告書や調査結果を公表するタイミングで、業界関連団体は自己資金で資料を作成し、多数の有力者リストの宛先に無料で郵送〔する〕

最近の研究でも、[* 病気という位置づけがスティグマを減らすかどうか]について疑問視している。いくつかの研究により、[* アルコホリズムの二値モデル表示では、連続体モデルの場合と違って、自身の有害な飲酒を認識しにくいことが明らかにされている。]別の研究では、[* 再発の最有力な予測因子は、依存症の病気モデルへの信頼だった。病気という語は、精神疾患に関する「他のすべての病気と同様の病気」キャンペーンなど、依存症やその他の精神障害の「反スティグマ・キャンペーン」でしばしば目玉とされる。しかし、追跡調査によると、残念ながらその効果は思わしくなく、むしろスティグマを増大させていることがわかった。]私がキース・ハンフリーズにスティグマ低減キャンペーンについて尋ねたとき、彼はにべもなく「失敗だった」といった。ハンフリーズは、オバマ政権の薬物政策の特別顧問を務めた心理学者である。

依存症についての考え方は生死にかかわる。[* 自分はアルコホーリクで、二度と酒を飲めないという考えがマーティ・マンの命を救った。少なくとも彼女はそう思っている。彼女の時代には、無数の人々が「酒の問題は解決できる」「意志を強くもて」「紳士的に飲む方法を学べ」といわれたものだが、その後再発して、想像を絶するような結果を招いていた。]米国嗜癖医学会(ASAM)の二〇一九年のカンファレンスに参加した際、私は、『ビューティフル・ボーイ」の著者で依存症の支援活動家であるデヴィッド・シェフの講演を聴いた。[* 彼は、依存症を病気と考えることで息子のニックを非難する感情を捨てて、前世代の支援活動家たちが望んだとおり、息子に適切な治療を受けさせることができたと話していた。]

しかし、私が生まれた一九八〇年代の回復ブームの走りのころ、私の両親は昔ながらの外来によるアルコホリズム治療に通っていたが、二人とも自分たちが医学的問題を抱えていることを認めようとしないため、治療を断られた。とくに母は治療をすごく嫌がっていた。治療なんて、自分らしくない、というのだ。

一九二五年、コルブは、一連の画期的な論文を発表した。その中で彼は、[* 依存症の原因は根本にある心理的な問題であり、恐ろしい薬物による生理的な奴隷状態というイメージは間違っていると結論づけた。依存症の人は、長年の性格上の問題から薬物を使用するようになると彼は考えた。]彼が使った言葉は、今日ではいささか配慮がないと感じられる。彼は依存症者を称して、薬物使用へと駆り立てる「ねじれた性格」であるとか、「普通に見えるよう努力している下等な人物」であるとか、単に「サイコパス」といったが、麻薬の取り締まりが厳しかった時代、コルブのモデルは依存症者に同情的であろうと意図したものだった。彼の基本的な主張は、人が依存するようになるのは、選択によるものではないし、また、彼らは罪人や犯罪者予備軍ではなく、その心理に根本的な問題があるからだという主旨だった。

今日では、[* 「依存に陥りやすい」特異な性格など存在しない]ことが知られている。数十年にわたる研究により、[* 依存症者とそうでない人とを分ける一貫した人格的特質や防衛構造は存在しない]ことが立証されたのだ。大胆さや衝動性は、依存症の素因になりうるが、不安や抑制といった逆の傾向もありうる。[* 特定の性格タイプが、依存症のリスクを高める可能性はあるが、依存症の人の性格タイプは一つではない。]

コルブは、性格に注目することで、二〇世紀初めの心理学の重要なトレンドを追った。コルブは、エリス鳥で移民の審査官としてキャリアを開始し、ニューヨーク州立精神医学研究所で学んだ。当時は、知能テストやその他の心理学的測定を移民審査に応用することに高い関心が集まっていた。しかし、この研究や第一次世界大戦の新兵に対する同様の心理テストの結果、[* 単に知能を測定するだけでは、精神疾患を十分に審査できないことがわかった。そこで、コルブらの研究者は、長期的でぶれのない精神的特性を定義する別の方法を模索し、「パーソナリティ」という目新しい概念が彼らの組織化原理になったのだ。]コルブの実験室の研究が示したように、依存症に関して生物学的原因を探る試みは失敗し、パーソナリティへのアプローチが支持されたため、一九二〇年代から三〇年代にかけて多くの医学者がパーソナリティの問題として依存症を考察する理論を提唱した。

コルプはこの功績を認められ、ナルコの所長に就任した。ナルコは、一九三五年の開設当時、「薬物依存症のためのニューディール政策」と歓迎された施設である。コルブは、依存症で収監された人を「囚人」ではなく「患者」と呼ぶよう要求し、慈悲心に基づく治療施設にするために努力を続けた。グループセラピー(集団療法)は、このプログラムの特徴の一つだったが、ナルコの主たる治療哲学は、患者を健全な環境に置くことだった。夜明け前に起きて牛の乳を搾り、豚を解体し、干し草を俵にし、ケールやトマトの畑の世話をする患者や、制服の縫製、清掃を行う患者もいれば、レントゲン技師や電気技師の見習いになる患者も〔いた〕

ぞっとするようなこの実験の結果は、ある意味で有益であった。というのは、一九四〇年代になっても、オピオイドの離脱症状が心因性(頭の中だけにあるもの)かどうかが議論されていた中で、オピオイドの離脱症状が現実に起こる物理現象であることが明らかになったからだ。しかし、多くの臨床医も一般人も、「オピオイド離脱症候群」というナルコの説明に過剰反応し、身体的な依存性と依存症を完全に同一視してしまった。この新しいシナリオにおいて、すべての依存症は、単に耐性と離脱で説明され、それ以外の要素は無視された。依存症の複雑で多面的な体験は、主観性を排除された、人体の決定論的な動力学に還元されたのである。

嗜癖行動のすべてを耐性と離脱症状で説明するのは、過度に還元主義的なアプローチである。確かに、離脱症状はとてつもなく不快な体験でありうるし、ときには再発のリスク要因になるが、それは多くの要素の一つに過ぎない。[* ほとんどの人は、依存症を克服するために解毒以上のものを必要としている。実際、解毒だけで追加的な治療を行わない場合、解毒せずに薬物使用を続けた場合よりも、過剰摂取による死亡の危険性が高まるのだ。]「身体的」依存と「心理的」依存の間に境界線を引くと、誤解を招くおそれがある。その考え方は、以前から、しばしば市場の利益と権力者の利益を背景に、いわゆる心理的依存症は「本物の」依存症ではないということを示唆するために使われてきたからだ。

一九五〇年代から六〇年代にかけて、研究者、刑事法制、一般市民は、依存症の特徴としての耐性と離脱症状という概念にすばやく食いついた。警察は、薬物使用の疑いで逮捕した人にオピオイド遮断薬ナリンの「テスト」投与を行い、離脱症状が出たら、その人をオピオイド依存症者だとみなした。その後数十年にわたって少なくとも一九七〇年代まで研究と臨床診療は、この枠組みに縛られていた。一九七六年には、米国嗜癖医学会がアルコホリズムの特徴を「耐性および身体的依存、もしくは病的な器質変化、またはその両方」と定義している。

バロウズのカウンターカルチャーからナルコのラボまで、オピオイドは依存症の象徴であり、オピオイドを使用した際の身体的特徴は、この状態について科学的に意味があるすべての要素を備えているという仮定が生まれた。これは危険な仮定だったといえる。臨床医、政策立案者、そして一般市民が、他の物質の本当の害を見落とすことになるからだ。コカインにまつわる近年の経緯を考えると、この偏狭さはいささか近視眼的であった。

一八八四年四月、神経解剖学者の卵だったジークムント・フロイトがウィーンでザリガニの神経細胞を研究し、学術界で認められようと苦労していたとき、新しい「魔法の薬」コカインに出会った。彼は、執筆時に刺激を得るためにこの薬物をふんだんに摂取したが、それ以上に重要なことに、彼は親しい友人であるエルンスト・フォン・フライシュル=マルクソウのモルヒネ依存症を治療する試みとしてこれを使用した。

第8章 よい薬物、悪い薬物

薬物の使用は、いつの時代も戦争と密接に関係してきた。メソポタミアの兵士はビールをふるまわれ、古代ギリシア人は戦士の飲み物「ワイン」を醸造し、ベンジャミン・ラッシュは兵士に与えられるラム酒の量を嘆き、一九世紀末にはバイエルンの兵士に純コカインが支給された。しかし、第二次世界大戦は、飛行機や戦艦とほぼ同じ規模で大量生産された合成麻薬が広く使用された最初の戦争であった。ドイツ軍は、「ブリッツクリーク(“電撃戦〟)」と呼ばれる戦術の士気を高め、急降下爆撃機シュトゥーカの搭乗員が失神することなく一万フィート以上の降下に耐えられるようにといち早くアンフェタミンの使用に踏み切った。電撃戦がピークのとき、ドイツ軍は三五〇〇万錠のメタンフェタミンをわずか三ヶ月で消費した。イギリス南部の野原でドイツ軍の戦闘機の残骸からこの薬物が発見されると、連合軍もすぐに覚せい剤を取り入れた。まもなく米国陸軍は、前線で使う救急箱の常備品としてアンフェタミンの支給を開始した。幻覚を見たり、見えない敵と戦ったりする者もいたが、米国の兵士はこれらの新しい薬物に夢中になって故郷に戻り、情熱、麻薬売買、ジャズやスイングなどに彩られた戦後文化 ―- 一九四〇年代の言葉では「ペップ」[アンフェタミン] ―- を生んだ。

奇妙なことに、アメリカの兵士は、戦争の両陣営のどの国の軍隊よりもはるかに大量にアンフェタミンを使用していた。ドイツとイギリスは、ずっと早い段階で(一九四一年半ばには)依存症の危険性に気づきドイツはアンフェタミンの処方を特別な監視下に置き、この薬物に強い依存性があることを発表し、イギリスもその後まもなく同様の規制を発令した。しかし、アメリカはこの種の警告を出さなかった。市場取引や消費主義に対するアメリカ人特有の熱意と、依存症という概念に及ぼす影響への懸念も、その理由の一部である。

依存症とアンフェタミンについて最初の警告が出されてから、スミスクライン・アンド・フレンチ(SKF)は以前にも増して洗練された広告とマーケティング活動を展開し始めた。それはまるで、SKFが処方薬のエピデミックを起こすための脚本を書いているかのようだった。まず、積極的に広告を打ち、消費者基盤を広げること。(SKFは、うつ病、痛み、アルコホリズム、肥満を容易に治療できる薬品として一般開業医にベンゼドリンを売り込み、ベンゼドリンブームに火を付けた。)第二に、規制当局や一般市民が懸念を抱き始めたら、彼らの不安をなだめるために、乱用抑止の名目で調剤を製造すること。(SKFは、色素と辛みのあるカプサイシンをベンゼドリン吸入剤に添加した。医療目的以外の使用をやめさせる効果はなかったが、政策立案者を追い払うのには役立った。)第三に、そしてもっとも重要な点として、研究者や医師に資金を提供し、その薬品は本当に依存性がないといわせること。(製薬会社から資金提供を受けた医師たちは、いわゆる覚せい剤依存症は個人の心理が原因であり、「薬物そのものの薬理作用」ではないと主張した。)彼らは、依存症の本質を身体的な依存症(身体依存)に置く一般的なモデルを利用し、アンフェタミンは離脱症状を生じさせないので、〔依存症はないと主張した〕

この時点で、よい薬物と悪い薬物を区分けし別扱いにするシステムがしっかりできあがっており、もはや覆すことはできなかった。「医薬品」と認められた一部の薬物は、「治療用商品」として扱われ、その潜在的な危険性は見逃された。それ以外の薬物は「麻薬」と呼ばれ、現時点では、この語は主としてオピオイド、コカイン、大麻を意味している。麻薬は、例外なく依存性があるかのように扱われ、そのため、禁止の対象となった。歴史家のデイヴィッド・ハーツバーグは、このような論理展開を、問題のある「治療的権利付与」の一例と呼んでいる。二〇世紀初頭の人種差別パニックは、ハリソン法により正式なものとされた分類、つまり依存性薬物と治療用医薬品という誤った二項対立を深めた。[* 一般に「麻薬」と呼ばれるある種の物質は禁止され、一方で「医薬品」と呼ばれる物質の規制された市場は、中産階級の白人が優先的に手に入れられる社会的権利として存続が許された。しかし、これは諸刃の剣で、一方では破壊的で効果のない麻薬戦争、他方では手ぬるい医薬品規制と、両サイドに甚大な被害をもたらした。]実質的な害に焦点を当てた合理的な薬物政策ならば、この過度に単純化された二項構造のバランスをとることができただろう。皮肉なことに、アンスリンガーのFBN(連邦麻薬局)は、二〇世紀半ばまで、比較的安定した薬物の売り上げを維持しながら、白人市場の合法的なオピオイド使用を抑制した点でかなりよい仕事をしたが、それが功を奏した範囲は狭く、その状態を長く保つこともできなかった。

それどころか、今日に至るまで、薬物政策における一貫性のない対応は、依存症に対する歪んだ理解や異なる見解を反映している。すなわち、[* ある物質は違法で、他の物質は容認され、アルコールとタバコとなると薬物とみなされることはほぼない。]ハーツバーグの主張によると、[* 二一世紀初頭の大量の投獄とオピオイド危機は、表裏一体の関係にあり]、制度は意図したとおり正確に機能していた。つまり、[* 一方では医薬品へのアクセスを権利として確保し、他方ではマイノリティを管理する手段として麻薬を犯罪として利用した]の〔である〕

厳しい取り締まりは、エピデミックの社会経済的広がりに拍車をかけただけだった。戦後の第二次グレート・マイグレーション〔民族大移動〕では、何百万ものアフリカ系アメリカ人がよりよい生活を求め、また、差別からの解放とよりよい仕事を求めて南部を離れた。しかし、ロサンゼルスから、シカゴ、ニューヨークまで、黒人は、アメリカの「豊かさの時代」からあっさりと閉め出されたのである。有色人種は、「レッドライニング」[特定警戒地区指定]といわれる人種差別的な住宅政策により、行政からのサービスが不十分な地区に押し込められた。こうした地区はこの時代に生まれた「インナーシティ」という呼び名で知られるようになった。黒人の帰還兵は、復員兵援護法の教育や住宅に関する規定を利用することができず、その他にも住宅に関する差別的政策が横行し、それは連邦住宅局のレベルでも同様だった。「インナーシティ」は貧困と失業にあえぎ、ヘロインのマーケットとして最適な環境になっていた。戦後、販売ルートが再開されると、ヘロインの使用量が急増し、それ以外は振るわないインナーシティ経済の主役になった。アンスリンガーは、こうした要因について、黒人の家庭に問題があるとする人種差別的表現で説明した。「経済的・社会的水準が最低レベルの警察管区に住む黒人の間では、麻薬使用が実質的に一〇〇パーセント増加しています。[...]教会、家庭、学校が一体となったよい家族の子どもであれば、薬物の依存症はありません」。当然ながら、彼が示した唯一の解決策は、麻薬戦争を拡大させるばかりだった。

一方、医薬品に与えられた権利が、白人のマーケットでも害を及ぼすようになっていた。取り締まりのターゲットは危険な大麻とヘロインに絞られていたが、医薬品の使用も盛んだった。一九四〇年代末には、バルビッレート系薬剤は、すでに偶発的中毒による死亡事故の主要原因になっており、病院での全中毒事故の〔...を占めた〕

改めて「医薬品」と「麻薬」とを別扱いしたところで、両サイドの公衆衛生上の危機を悪化させるだけだった。医薬品市場の規制が危険なほど緩いだけでなく、非合法なヘロイン市場がますます拡大し、一九二〇年代の禁酒法の場合と同じく、禁止法主義に基づく薬物の取り締まりは、犯罪組織にとって恩恵となった。不純なヘロインの市場は危険なほど規制が少なく、それに加えて懲罰的な取り締まりが、有色人種のコミュニティを一層荒廃させることになった。

バロウズの人生が示すように、現実には、精神作用物質の領域を分類することには無理がある。麻薬使用者を悪者にすれば、必然的にすべての人にとって治療の選択肢を狭めることになる。

第IV部 試される依存症

第9章 リハビリテーション

デデリッチは、なかなかに優秀なセールスマンであった。彼は、「今日という日は、残りの人生の最初の日である」というキャッチフレーズを広めて、マスコミの注目と多くの新メンバーを獲得した。金が少しずつ、やがて大量に入ってくるようになった。シナノンは発展し、サンタモニカの老朽化した店先から、海辺にある宮殿のような旧ホテルへと本拠地を移し、さらに、サンフランシスコ北部のマリン郡からアリゾナ州のハバス湖までの地域に複数の施設を有する帝国のような組織に成長した。シナノンのバックには、称賛の言葉を発信する有名人、企業スポンサー、そしてシナノンが麻薬治療施設として運営できるように州法を書き換えたカリフォルニア州の親しい政治家の存在があった。

シナノンは、運動に触媒作用を及ぼし、全国にシナノンを真似た何百もの治療プログラムを生み出した。「治療共同体(TC)」は、今日まで依存症治療に大きな影響をもち続けているアルコールと薬物問題の長期居住型治療の一形態である。他の多くの治療共同体は、規模的には遠く及ばないまでも、高度に構造化された階層的役割分担、元患者のスタッフメンバーとしての就労、入院治療による数ヶ月から数年にもわたる厳しい修練など、シナノンと同じ「直面化」手法を基盤としてそれぞれのプログラムを構築した。読者は、「治療共同体」について聞いたことがないかもしれない。私も、研修医になってしばらくたつまで知らなかった。しかし、治療共同体は至るところにあり、現代も広く利用されている。毎年何千人という患者を治療し、患者の多くはメディケイド加入者であったり、刑事司法機関からの紹介者であったりする。今日でも多くの治療共同体は直面化手法を採用しているが、それはこれらのプログラムにかぎった特徴ではない[* 。シナノンは、「依存症者は、どんな手段を使ってでも、一旦自己を崩壊させ、自身の性格を作り直さなければならない」という、すべての依存症治療に見られる概念を示し、その普及を促進した]だけだ。

しかし、多くの人々が、集中的な治療が、ライフスタイルとしての依存症という個人のアイデンティティを解きほぐすことに役立ち、この種の環境は彼らの人生に大きな変化をもたらすと考えている。この治療法の核心は、痛烈な直面化ではなく、自己についての考えを再構成する機会にある、と彼らは主張する。これは、しばしば依存症治療の明確な目標とされる。すなわち、単に病状を改善するのではなく、自己のアイデンティティを再構築するという困難な課題なのである。

リハビリ施設での数日間、グループセラピー、スキルワークシートやコラージュ作成などに参加し、親身になって相談にのってくれる人たちと話しながら、私はまだ受容と否認の間で引き裂かれているように感じていた。ひどく気分にむらがあり、ようやく一人になると、躁病を発症して以来押し殺してきた圧倒的な恐怖にとらわれ、ベッドに顔をうずめて泣いた。私は、自分が深刻な問題を抱えていることを認め始めていた。ここに入院してから、退院して外来で治療したいと願い、薬物やアルコールの実際の摂取量をごまかしてき〔た〕

この葛藤、すなわち、 自分が何者だと思っていて、自分が何を欲しているかを知りたいという根深い執着があったからこそ、自分を解き放ち、差し出された助けを(たとえその助けが不完全であっても)受け入れることができた。私は空回りしている自分に気持ちが悪くなった。あれだけの体験をした後だというのに、自分があくまで状況を操作しようとしていたことを認識し、そのことでひどく恐ろしくなった。私は、プログラムに欠陥があったとしても、私を助けてくれる人々には親切な意図があり、私を安全に守り、何かが著しく間違っていると私に告げようとしてくれていることに気づき、なによりも、私自身の意志と自己認識への執着こそが、おそらく直面している最大の危険なのだと悟った。

翌朝の点呼のとき、私はこの一週間あえていっていたように「カールです。ここには評価のために来ています」ではなく、「カール。アルコホーリクです」と自己紹介した。私は赤面し、自分の一部を失ったよう〔に感じた〕

リハビリプログラムをきっちりやり遂げようと決意してまもなく、患者全員が自分の「依存症ストーリー」をグループの前で発表し、発表者の「性格の欠点」について人々の意見を聞くという課題があることを知った。その日のことを思うと恐ろしくて、医療従事者グループのみんなが私に突進してくるところを想像したりした。しかし、いざ席に着き、自分の話をしてみると、その体験は解放的なものだった。カウンセラーは私たちを部屋に残して退出しており、私はそのとき初めて、自分がどれほどひどい状態だったかを脚色なく正直に話した。いくつもの別れ、深夜、隠蔽、恥、絶望感、そして何より、自分をコントロールする闘いに繰り返し失敗したこと。部屋の中では、クスクス笑い、微笑み、うなずく人たちなどがいたが、ほとんどは好意的な反応だった。後に、その場にいた人たちから私の「欠点」を指摘する手紙が届いた。そうとうひどいことをいわれると覚悟していたが、ほとんど励ましや思いやりに満ちた言葉だった。リハビリテーションの体験で共通していえることだが、理解してくれる人たちが周りにいることが何よりもすばらしい。

一九五六年に最初の著書「患者としての薬物依存症者』を書いたナイスワンダーは、繊細で思いやりのあるケアに関する全国的なオピニオンリーダーになった。ナイスワンダーの著書は今日読んでも感動する。薬物使用に影響を与える心理的・社会的要因の多様性を認めることを含め、彼女の揺るぎない楽観主義と患者の尊厳に対する敬意が行間からはっきりと伝わってくる。彼女は、すべての依存症者を「マゾヒスト」とか「マスタベーションの安易な代用品」を求める人と決めつける精神分析的な固定観念を排除し、代わりに、「生きている実感や幸福感の維持」「神秘的経験」「澄み切った感覚と知覚の一体感」など、薬物使用により実現されるわかりやすい機能を説明し、彼女の患者が薬物を使用する動機の深さと多様さについて熱く語った。

しかし、ナイスワンダーは、患者の現実の姿に打ちのめされていた。世界最高の精神分析学をもってして彼女の患者を癒すことはできなかったようだ。患者たちは貧しく困難に満ちたコミュニティに戻るしかなく、他の薬物使用者に囲まれ、無数の誘惑にさらされ、ヘロインを断つ理由はほとんどないのだ。彼らを助けるにはもっと強力な何かが必要だった。

他の自然史研究では、依存症の人を「普通の」集団から分離する明確な線を見つけることができなかった。ジョージ・バイヤン(彼もまたナルコ出身者である)は、一九八三年に「アルコホリズムの自然史」という大部の論文を発表した。これは、ボストン地域の数百人の男性を対象とした数十年にわたる調査の報告書で、[* アルコホーリクとその他の人との間に明確な境界はなく、アルコホリズムを発症する以前に何らかの人格的問題があったというエビデンスもない]ことを明らかにした。この調査結果は、併存率薬物使用問題と他の精神疾患とが同時に存在していることの高さも示し、そのせいで、薬物の依存症を薬物自体の問題として切り出すことをよけいにむずかしくしている。物質使用障害を抱える人々のおよそ半数は、うつ病や双極性障害などの別個の精神疾患を発症しており、物質使用問題のために治療を希望する人々のサンプルでは併存率はそれよりはるかに高くなっている。実際、[* すべての精神疾患は驚くべき併存率を有している。[* ]たとえば、大うつ病障害の他の障害との併存率は八〇パーセント近くあり、精神疾患が別々の疾患であるという考え方に疑問を投げかけている。]

ロビンズの報告以降、膨大な数の大規模調査が行われ、物質使用の問題を抱える人々のうち圧倒的多数の人が、「自然回復」と呼ばれる現象により、自力で自発的に回復したことを明らかにした。

第11章 依存症を理解する

最近の研究では、[* 内的・外的、生物学的、心理学的、環境的など、さまざまな要因の強い影響が依存症に及んでいることが明らかにされている。]依存症には、ビル・ウィルソンがしばしば自分のこととして説明した[* 「不安・抑うつ」と呼ばれる性格特性と密接に関連しているものもあれば、]ウィリアム・バロウズやマケドニアのアレクサンダーのように[* 、もっと頑固で衝動的なものもある。]一部の依存症は、私がベルビュー二重診断病棟で出会った人々のように、[* 他の精神的問題を管理する必要性とも関係があるように見える。]一部の依存症は、一八七〇年代に「婦人病」のためにモルヒネ注射を受けた女性や、一九九〇年代と二〇〇〇年代にむやみやたらとオピオイドの処方を受けた人々などの医原性依存症の真の犠牲者のように、物質または行動から得られる満足感によって、より強力に引き起こされる。また、[* ある種の依存症は、個人的なもの、世代間のもの、あるいは社会的なもののいずれであっても、ほぼ例外なくトラウマによって決定される。]しかし、今日に至っても[* 、これらの要因に関するいずれの研究も、依存症のサブタイプを明確、安定的、かつ信頼できる形で区分し、あるいは、その根本的な原因を解明できるほど強力なものではない。生物学的な原因が一つに限定されないだけでなく、依存症を引き起こすたった一つの支配的原因はないし、一部の人が依存症になる理由を確実に説明する一連の原因すらも存在しない。]

現在、せいぜい私たちにいえることは、これらすべての多様な影響は、複雑で動的なマトリックスの中で交差し、人から人に大きく変化しながら伝わり、ときに個人の生活までも変えてしまうということだ。依存症が脳の病気、社会的病質、または苦痛に対する普遍的な反応であるとか、逆にそうではないとかいうことではなく、これらすべてであり、同時にこれらのどれでもないことを意味する。なぜなら、各レベルが追加すべき何かをもっており、しかし、どうやっても全体像を語ることはできないからだ。

こんなふうに、依存症は、精神疾患を理解するための実際的かつ柔軟な方法を示している。精神疾患は、一般に絶対的で固定的な存在として説明されてきたが、すべての精神疾患について、障害者と残りの人々の間に自然な切断点がないだけでなく、その原因はめまいがするほど多くの要素から構成されている。言い換えると、障害は、周期表の化学元素のように、現実についての実態的真実ではない。ジェリネックの次の言葉はいいところを突いている。「[* それらはむしろ家族の一般的な類似性をもつ「種」に似ている。]自然界の生物学的な種は、境界が曖昧で、そうした種に属するものがすべて同じというわけではない」。それでも私たちは、研究や保険の支払い、あるいは診断の見解を現実世界に反映するために、精神科診断を行う必要があるが、これらのレッテルは、永続的、統一的、個別的な実体と混同されてはならない。それは謙虚さをもって調整すべきレッテルなのである。

[* 依存症の人と残りの人類の間に自然な切断点はないかもしれないが、連続性があるという事実は、ある状態と別の状態を分けることができないことを意味しない。]「砂山のパラドックス」と呼ばれる哲学上の問題がある。砂山から砂を一度に一粒ずつ取り去った場合、どの時点で砂山ではなくなるのか? この例でも、自然の分断点はないが、数千粒の砂は山を作り、一粒では山にならないということは誰もが認める。同様に、依存症が明確で個別的な本質へと還元できないとしても、現実の現象についての有意義な説明であることは確かだ。普通の人と依存症の人の間に本質的な境界はないかもしれないが、それでも依存症が命を脅かす恐ろしい現象であることは否定できない。

私はいまだに自分が特定の病気にかかっているとは思っていないし、基本的な部分で他の人と違っているとも信じていない。どちらかといえば、種類というよりも程度の問題であって、依存症は、人間の普遍的な弱点がもっともはっきりと表れる場所であるように思える。誰でも、どこかの時点でコントロールを失い、力を失う経験をする。神経科学の研究でも、依存症は、物質が脳に作用した結果ではなく、動機づけ、報酬、〔...〕

私は自分の価値観に沿って生きていない。だとすると、もっとやるべきことがある。今や、怒りが私の依存症のように感じられた。これまで何度もそうしてきたように、身近にいる女性に私はまた怒りをぶつけている。私は不安になった。

知り合いに連絡し、精神科医を紹介してもらうことにした。何年も断酒を続け、人を助けるのが自分の仕事なのに、こんなことになって恥ずかしいし、詐欺でもしている気分だ。さらに悪いことに、紹介されたセラピストは、「インターナル・ファミリー・システム(IFS)」という私も聞いたことがないような手法を実践している。どうやら、私が以前からうさんくさいし軽薄だと嫌っていた「インナー・チャイルド(内なる子ども)」を探っていくという話になりそうだ。彼女は私を長イスに寝かせ、私のさまざまな「部分」に話しかけるのだが、私はバカになったような気分になった。ところが、気づいたら私は泣き出していた。それも本気で泣いていた。セッションを重ねるうちに、本当に変化を感じるようになっていた。

おかげで私が聖人君子になったということではないが、とにかくセラピーは助けになった。コロンビア大学の私の指導教官たちはたいていIFSを鼻であしらっているように感じた。IFSにはあまり強力なエビデンスがなく、精神分析学としての知性に訴える魅力も、系統だった科学的療法の威信もない。それでも、この手法の何かが私には功を奏した。自分に思いやりをもつようになると、周囲の人、とくに母に対して思いやりをもつことができるようになった。セラピーのおかげで、母のところに顔を出そうという気になったし、健全な境界線を引いて私に変えることができないことは放っておく覚悟ができた。このことは、それ自体が勝利に思えた。

患者、回復中の仲間たち、そして自分自身の中に何度も繰り返し見てきたのは、回復には終点がないということだ。実際、それは、通常の医学における「寛解」時点を超えた、進行中の変化や成長の過程について〔...〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?