ピダハン族はなぜ色の名前を持たず、数や数え方を持たず、複雑な構文を持たないのか? PART1

最近、十年ほど前に買ったものの、積ん読になっていた上掲の本を読んだ。書名にある「ピダハン」とはブラジルのアマゾンに住む少数民族のことであり、この邦訳書が発売された少し後、NHKの「地球ドラマチック」というドキュメンタリー番組でも取り上げられて、当時はかなり注目を集めたらしい。なのでネット上にも多くの書評や紹介があると思うが、この本の内容を取り敢えず、AIに紹介してもらうと次のようになる。

『ピダハン:「言語本能」を超える文化と世界観』は、アマゾンのジャングルに住む先住民族ピダハンの独特な文化と言語について書かれた魅力的な本である。この本は、アマゾンのジャングルの奥地に隔離されたピダハン族と長年にわたって生活を共にしたアメリカ人言語学者、ダニエル・エヴェレットによって書かれた。

ピダハン族は、ブラジル北西部のアマゾンのジャングルにあるマイチ川沿いに住む狩猟採集民である。彼らの言語であるピダハン語は、ムラ語群の最後に残った方言であり、現存する他の言語からは孤立している。ピダハン語の特徴は、数字や色の名前、世間話を持たないことである。その代わりに、語尾を使って文の真偽を示す。

著者のダニエル・レナード・エヴェレットはアメリカの言語学者であり、アマゾン流域のピダハン族とその言語の研究で知られる。現在、ウォルサムにあるベントレー大学の認知科学評議員教授を務めている。エヴェレットはもともと伝道師でもあり、当初の目的は、彼らをキリスト教に改宗させるために、ピダハン族の言語を学び、聖書を翻訳することだった。しかし、ピダハン族の村に暮らし、彼らの文化に触れ、アマゾンでの長い滞在が終わるころには、言語に対する新たな理解を得るだけでなく、人生観までも変わり、エヴェレットは最終的には自分の信仰を捨てるに至った。

全体として『ピダハン』は、ピダハン族の人々と彼らの生き方についてユニークな視点を提供する、魅力的で洞察に満ちた本である。

要するに、著者のエヴェレットがアマゾン奥地のピダハン族の村に滞在しながら、その文化や言語に触れ、それについて考察した民族誌的な内容となっているのだが、非常に読みやすい代わりに、期待していたよりも遙かに内容が薄く、この本自体はあまり面白くはなかった。

だが、ピダハン族の人々の言語・認知・文化には際立った特徴があり、その点に関しては非常に興味をそそられた。その特徴を箇条書きにすれば、以下のようになる。

ピダハン語は非常に珍しい特徴を持っている。ピダハン語には再帰がなく、句や文を他の句や文の中に埋め込むことができない。他の言語なら複雑な構文で表すことも、非常に単純な短い文を(接続詞さえも使わずに)並列することで表す。例えば、「これはジョンがくれた古いパンティだ」といった文は生成せず、その代わりに「これは古いパンティだ。ジョンがこれをくれた」といった言い方をする。

ピダハン語には受動態や比較級がない。

ピダハン語には相対時制(発話時点以外の基準点にもとづく時制)がなく、過去完了・未来完了がない。時間を表す単語も非常に少なく、正確な時間参照が欠けている。

ピダハン語は声調言語である。声調言語とは、音の高低のパターンで意味の区別をする言語のことである。声調言語では、同じ音節でも声調が異なる場合、意味が異なることがある(例えば、中国語の「ma」は、声調によって「馬(うま)」「麻(大麻)」「媽(お母さん)」「罵(罵る、叱る)」「?(疑問文であることを示す)」の5つの意味を持つ)。ピダハン族は母音も子音も一切発音せずに、声調だけでコミュニケーションをとることもある。それは例えば、口の中に食べ物を入れたまま、音の高低だけで話すようなものである。ピダハン族は歌やハミングや口笛で会話をすることもある。

ピダハン語は8つの子音と3つの母音という単純な音体系を持つが、声調、強勢、音節が入り組んでおり、非常に複雑な韻律体系を持っている。

ピダハン語には数詞がなく、ピダハン族の人々は数を数えたり、計算したりすることができない。1、2、3といった言葉すら持たず、数量を表すのは「少ない」「少し多い」「ひとまとめにする・束」というような意味合いの三つの単語だけで、それも相対的な程度を表すだけである。名詞に単数・複数形態もなく、「それぞれの」「あらゆる」「ほとんどの」といった量化詞(数量詞)も持たない。具体的なサインで量を表すこともせず、指であれ棒きれであれ、何かを使って数を数えたり計算したりしない。

ピダハン族は他の部族やブラジル商人と交易はするが、金銭的な遣り取りはせず、大ざっぱな物々交換をしたり(よく騙されて不利な取引をしてしまう)、あるいは売春を対価としたりする。それゆえにおそらく、数や計算の文化が育まれない。

ピダハン語には個々の指(親指、人差し指、薬指など)を表す言葉がない。何かを指し示す時も指ではなくて、平らな手のひらを使ったり、下唇や顎を突き出したり、頭を動かしたりして示す傾向がある。

ピダハン語には左右を表す言葉がない。右手・左手という言葉もない。代わりに「川の上流・下流」「ジャングルの中へ」「森の方」「森の反対の方」といった言葉で方向を表す。

ピダハン語は色名の語彙を持たない。「赤」という言葉の代わりに「それは血」と言ったり、緑という言葉の代わりに「今のところ未熟」と言ったりする。

ピダハン語には基本的な人称代名詞が三つしかない。そうした代名詞も他言語から借用したものかもしれず、もともとは代名詞そのものがなかった可能性がある。

ピダハンの文化では親族制度が非常に簡略で、血縁関係を表す親族用語も非常に少ない。例えばピダハン語では、母親と父親の両方に同じ単語が使われ(区別する場合、女の親、男の親といった言い方になる)、それと同じ語が祖父母に対しても用いられる。他には息子、娘、継子をそれぞれ表す言葉程度しかない。また、親を表す言葉は年長者への敬慕を示したり、相手を立てたりする際の言葉としても用いられる(少し古い日本語で言えば「旦那」「姉御」などに似たようなニュアンスだろうか)。

ピダハン語には赤ちゃん言葉がない(ただし赤ちゃんにハミングで話しかけることはする)。

ピダハン語には「こんにちは」「お元気ですか」「どういたしまして」といった交感的言語使用(Phatic Communion)、つまり社交的な挨拶などがない。基本的には何事も単刀直入に話される。

ピダハン族は鮮明な写真なら何が映っているか理解できるが、白黒の二階調など、情報量を落とす加工がされた画像を解釈できない。視覚的抽象化が困難である。

ピダハン語の話し手は動詞の接尾辞を使い分けて、内容の証拠性(Evidential)、つまり自分の言っていることがどれだけ証拠に裏付けられているか(直接の観察なのか、伝聞なのか、推論なのかなど)を表現する。伝聞の場合、誰から聞いたのかを必ず明示する。

ピダハンの文化は、対話者の身近な体験から外れた抽象的なテーマに関するコミュニケーションを制約している。この文化的制約を、エヴェレットは「直接体験の原理(Immediate Experience Principle; IEP)」という概念で説明している。ピダハン族の人々は「現在」に生きており、過去や未来に遠く思いを馳せたりしない。彼らは自分が経験したこと、あるいは他人が経験したと語ったことだけを信じる。ピダハン族の人々は精霊を見たりもするが、それを実際の体験だと信じる。夢が通常の知覚と異なることは理解しているが、それも現実の体験だと見なす。

このIEPのせいで、ピダハンの文化は他の文化にあるような創造神話を持たない。先祖を表す言葉もなく、2世代以上前の個人的または集団的な記憶・歴史がほとんどない。所有物も非常に少なく、食料を備蓄したりもしない。

以上を大まかにまとめれば、ピダハン語には(埋め込みという意味での)再帰がなく、相対時制なども欠けているゆえに、文構造が非常に単純であり、おそらくはその代わりに、韻律などの音楽的側面および動詞の形態論的側面が多彩に複雑になっているらしい。また数や色名を表す語彙がなく、そうした用語に基づく抽象的な概念が欠けている可能性がある。そしてこれらの特徴は「直接体験の原理」という、身近で具体的な経験を重視する文化的制約に基づいている。

これらは主としてエヴェレットが主張していることであり、ピダハン語には実際には埋め込み節が存在するという反論など、他の研究者によって疑義が呈されている点も多い。また全体として、エヴェレットはピダハンの文化の特異性を誇張しすぎており、広く世界を見れば、言語や文化に関して、同じような特徴を持った民族は他にもいるという指摘がある(例えば、ワルピリ語というオーストラリアの先住民の言語にも、数詞・色名・関係節が欠けているらしい)。

さらにエヴェレットは(埋め込みという意味での)再帰の欠如という特徴をもって、チョムスキーの提唱した普遍文法理論(再帰を人間の言語能力の普遍的な核とする)が反証されたと主張しているが、これは的外れであることをチョムスキー派に指摘されている。なぜなら、現在の普遍文法理論の言うところの再帰とは埋め込み(Embedding)ではなく、語やその他の文要素を組み合わせてより大きな単位を生成する併合(Merge)を繰り返し適用する操作であり、従って、仮にピダハン語に埋め込みがないとしても、それは普遍文法理論の反例にはならないからだ。もちろんだからといって、(あくまで仮説にすぎない)普遍文法理論が正しいということにはならず、再帰の定義、再帰が人間に特有の能力なのか、言語に特有の再帰があるのかなどについては、論者によって様々な見方があり、普遍文法を否定する見解、普遍文法とは異なるアプローチもある。またエヴェレットも、たとえ再帰が埋め込みではなく併合のことを指すとしても、ピダハン語は有限の短い文章しか作れないので、併合を繰り返して(理論上は)無限に長い文章を作れるという普遍文法の、やはり反例になっているといった再反論をしている。

とはいえ、普遍文法うんぬんには取り立てて興味がない立場からすると、そうした論争はどうでもよく(エヴェレット側の背景はジョン・カラピントによるレポートがエヴェレット自身の本よりも遙かに分かりやすい)、ピダハン族に見受けられる認知・言語の特徴はむしろ、神経心理学的な観点からみた時、非常に興味をそそられるものとなる。

ピダハン族は色名を持たない

ピダハン語には赤、緑、青、黄といった色名がないという。ただその代わりに、例えば赤い色を「血みたい」と表現したり、緑色を「今のところ未熟」と表現したりはする。つまり色彩に特化した用語は持っていないようだが、モノクロの世界に生きているわけではなく、色を知覚する能力はある。

実のところ、それと非常によく似た神経心理学的症候がある。それはColor Anomia、日本語では色彩失名辞と呼ばれるもので、その名称のとおり、色を見てそれを名付けることができなかったり、指示された色名に対応する色見本を選ぶことができなかったりする 。つまり色知覚と色名の関連付けに障害が生じる。

最近の研究でも、脳卒中による後天性脳病変のせいで、大脳左半球の後頭・側頭ネットワークの一部(色や形状の情報を処理する腹側視覚経路の舌状回・紡錘状回、さらに海馬傍回)、および脳梁膨大部(左右半球をつなぐ脳梁の後部で、後頭葉からの視覚情報を相互伝達する)を損傷したRDSという患者において、色を知覚・分類する能力は保たれている一方、色名呼称(色を見てその色名を言うこと)に障害が生じた症例が報告されている 。RDSは主観的な色覚には問題がなく、視覚的に色を識別・弁別することもできるのだが、その色の名前を言うことに困難をきたす。より細かく言えば、RDSは色名だけを口頭で列挙することは可能であり(色名語彙は保たれている)、ある対象とそれに典型的な色名を知識として関連付けることもできる(「フラミンゴは何色?」「ピンク」)。また無彩色(白・灰・黒)を見てその色名を言うこともできる。だが、有彩色(赤・緑・青・黄など)を見てその色名を言うことには非常に苦労する。つまり眼前に視覚的に提示された有彩色とその色名を結びつける能力に選択的な障害がある。とはいえ、有彩色の名付けがまったくできないわけではなく、実験では、彩度の高い色に対してはそこそこ良好なパフォーマンスを示した。しかもRDSは有彩色の名付けに成功した際、「これは血の色だから、赤に違いない」「これは空の色だから、青に違いない」などと言った。

この症状は大まかに言えば、視覚処理を担う後頭葉の、色感受性領域と、言語の意味処理を主に担う左側頭葉の一部の、色とその色名を結びつける領域とが、何らかのかたちで切り離されてしまったことによるものらしい。そして色感受性領域は成人では両側性(左右半球のいずれもが担う)であり、RDSの場合、左側は損傷していたが右側は無事だった。そうなると、(1)脳梁膨大部(脳梁の後部)が損傷しているゆえに、右後頭葉からの色知覚情報が左半球の言語系に届かないから、もしくは、(2)脳梁膨大部が損傷していても、右後頭葉からの色知覚情報は脳梁のより前部を経由して左半球に届くが、その先の、左側頭葉の一部も損傷しているゆえに、その色知覚情報と色名を結びつけることができないか、この二つの可能性となり、結論としては、後者の(2)の可能性が高いらしい。これを簡略に図式化すると以下になる(×は病変による連絡の不全を示す)。

左後頭葉(色知覚)→×側頭葉×―色名

× ↑

脳梁:膨大部・より前部

× ↑

右後頭葉(色知覚)→→→→→→

そのうえで興味深いのは、RDSは有彩色の色名をじかに想起できないらしい時に、「血の色だから」「空の色だから」と物的対象の典型的な色知識を経由して、「赤に違いない」「青に違いない」と判断していたという点だ。推測するに、それはおそらく迂回的な経路を辿ったのだろう。つまり色知覚と色名をじかに結びつける経路は損傷しているが、色知覚と色知識、さらにその色知識と色名を結びつける経路は保たれているので、そちらを経由する検索によって、色知識から色名を連想したという説明が成り立つだろう。これも簡略に図式化すると以下のようになる。

/→×色名呼称経路×―色名「赤」

色知覚― ↑ ↓

\→→→色知識:血の色 「赤に違いない」

赤い色を知覚した際、それを「赤」という色名に結びつける経路には障害が生じているので、じかには通じない。しかし特に知覚した赤の彩度が高い場合、断絶していない経路を介して「血の色」という色知識がおのずから想起されて、そちらを迂回して、どうにか「赤」という色名を引き出すことができたのではないだろうか。

実のところ、物的対象の典型的な色知識が損なわれてしまう障害もあり、これはColor Agnosia、日本語では色彩失認と呼ばれる。ある症例では、患者は色知覚と色名呼称には比較的問題がなかった一方、物的対象とその典型的な色を結びつける課題において、クジャクの色は赤と黒だと答えたり、人参の塗り絵にオレンジではなく緑を塗ってしまったりした(ちなみに色知覚が損なわれて世界がモノクロ様に見える障害はAchromatopsia、色覚異常と呼ばれる)。こうした機能分離を支持する見方として、脳の高次色彩処理は色知覚(知覚的色彩体験)、色名呼称、色知識の三つに大別できることも示されている。つまり病変が生じる部位や範囲によって、それら各機能、または機能同士の結びつきが選択的・程度的に障害されたりするのだろう。

そして赤い色を表現する際の、RDSの「血の色だから」とピダハン族の「血みたいだ」には明らかな共通性がある。もちろんピダハン族の場合、いったん色名という語彙を習得した後、それを色知覚と結びつける能力を失ってしまったわけではなく、そもそも色名を習得していない。従ってその場合、簡略に図式化すると以下のようになる。

/ ピダハン語にはそもそも色名がない

色知覚―

\→→色知識:血の色→「これは血みたいだ」

ただし細かく言えば、物的対象に関する色知識には、(1)視覚的色知識と(2)言語的知識があると考えられている。見慣れた物的対象の典型的な色(例えばバナナなら黄色)のことを記憶色と言うが、その記憶色と物的対象が結びつけられた知識には、(1)黄色いバナナの心象的・描写的な知識と(2)「バナナは黄色」という命題的・記述的な知識との、二つがあるらしい。ピダハン族には抽象的な色名がないので、おそらく言語的色知識も欠けており、視覚的色知識のみがあるのだろう。

以上をまとめれば、ピダハン族はその文化に抽象的な色名語彙がないので、そもそも色名を習得することがなく、従って、見慣れた物的対象の視覚的色知識に頼って色を表現する(「血みたいだ」という視覚的表現のみ)。その一方、RDSは習得した色名を視覚的対象と結びつけることが困難になり、その結果として、見慣れた物的対象の色知識(おそらく視覚的・言語的の両方)に頼ることになった(「これは血の色だから、赤に違いない」という視覚的表現を経由した言語的表現)。色名呼称に焦点を当てた時、ここに浮かび上がるのは、(1)文化的要因による未発達、(2)脳障害による後天的な欠損という対比だろう。

ちなみに文化的要因に関して言えば、言語人類学の知見として、工業化されていない隔たった文化を持つソロモン諸島のベローナ島では、「白/明るい」「黒/暗い」「赤」の三つしか「色」を一般的に表す言葉がなく、そもそも物的対象の色表現を重視しない傾向があることが過去に報告されている (現在では温暖化のせいで従来の主食の自給自足が困難になるなど、急激な文化的変動に見舞われているようだが)。また同様に工業化されていないタンザニアの狩猟採集民、ハッザ(Hadza)族においても、「白」「黒」「赤」の三つは広く一般的な色名として分布しているが、それ以外の色彩の名前を訊ねても「分からない」と答えたり、一般性のない非常に個人差の大きい多様な表現をしたりすることが報告されている。こうした例は裏を返せば、工業化社会になるにつれて、一般的な色名が文化として生じることを示唆しており、そうした色名の起源としては、塗料や染料の使用が指摘されている。たとえばアマゾンのツィマネ(Tsimane)族は、バナナや葉っぱといった自然物ではなく、コップやロープのような人工的に着色された物品に対して色名を用いる傾向があり、そのことから、工業化が色名のコミュニケーション上の有用性を高めることで、色名の使用が促進されるという見方が提起されている。そのように人工着色された工業製品が増えていけば、対象に固有の性質ではない色が溢れて、その結果、対象と色との関係が恣意的になり、対象から色を抽象的な属性として分離できるようになる。もちろんその後、高度に工業化された文化になれば、「消防車は赤」「ガリガリ君ソーダ味は青」というように、人工着色物にも典型的な色知識が生じることになるだろう。

なお余談ながら、色のカテゴリー知覚についてはサピア=ウォーフ仮説と関連して、どれほど生物学的・生得的な基盤があり、どれほど言語的・文化的影響があるかという、普遍主義対相対主義の論争が展開されていたが、最近の総説を読んだ限りでは、単純な対立軸はもはや過去のものとなり、(言語獲得以前の乳児には色のカテゴリー知覚がすでに存在することを示唆する研究、言語によって色知覚がトップダウンで影響を受けることを示唆する研究などがありつつも)方法論的限界に突き当たっているらしく、実際のところ、あまりよく分かっていないようだ。

ピダハン族は数を持たず、計数や計算ができない

ピダハン語には数詞がなく、せいぜい「hói」「hoí」「baàgiso」という三つの用語で数量の大きさを表現するだけであり、それゆえにピダハン族の人々は数を数えたり、計算したりすることができないという。この点に関しては、エヴェレットの報告のみならず、過去に幾つかの実験が行われている。

まず最初に行われた2004年発表の実験では、様々なマッチング課題や記憶課題を通じて、ピダハン族の数量認知能力が調べられた。実施された課題の種類および成績は以下の図表にまとめられている。

(A)一対一配列対応:実験者が電池を等間隔に配列。被験者には電池を一対一の対応で同様に並べてもらう。(B)纏まりと列の対応:実験者が豆の纏まりを提示。被験者にはそれと同じ数の電池を並べてもらう。(C)直交配列対応:実験者が電池を垂直方向に配列。被験者にはそれと同じ数の電池を水平方向に並べてもらう。 (D)不均等配列対応:実験者が電池を不均等に配列。被験者にもそれと同じ数の電池を並べてもらう。(E)直線模写課題:実験者が直線を描く。被験者にはそれと同じ数の直線を模写してもらう。(F)寸時提示課題:実験者が豆の纏まりを一秒ほど提示してすぐ隠す。被験者にはそれと同じ数の電池を並べてもらう。 (G)缶入りナッツ課題:実験者はナッツの纏まりを8秒ほど提示してから、それを缶に入れる。その後、缶からナッツを一つずつ取り出しつつ、まだナッツが残っているか、もう空っぽかを問う。被験者はその問いに答える。(H)箱入り飴課題:実験者は1匹から6匹の魚の絵が描かれたカセットケースの中に、その絵と同数の飴を入れて背中に隠す。その後、魚の数が1匹だけ多いか少ないかの別のカセットケースと共に、元のカセットケースを提示する。被験者には飴が入っている(つまり飴の数と同数の魚が描かれている)と思う方のカセットケースを選んでもらう。

※これらはすべて少ない数から徐々に数を増やしながら行われた。BやCは視覚的な提示を見ながら心的操作(対応付けや心的回転)が必要な課題。FやGやHは視覚的な提示から数を記憶する必要がある課題。

そしてこれらの結果から、ピダハン族は数量を把握する際、アナログ的なおおよその大きさの推定に頼っており、大体において「1(hói)」「2(hoí)」「多い(baàgiso)」というような区別しかしていないこと、すなわちn+1を再帰的に繰り返して数を際限なく数えられるような、デジタルな計数システムは持っていないことが示唆された。ピダハン族はほとんどの課題において、把握すべき数が3を超えると成績が悪くなった。口頭での列挙を補うために指が使われることもあったが、にもかかわらず5以下の数でも不正確であり、隣接した数(たとえば6と7など)の違いも理解していないようだった。さらに数を記憶しておくなど、追加の認知的負荷が掛かるとより成績が悪くなった(また興味深いことに、直線模写課題の成績が非常に悪く、ピダハン族にとって直線を描くことは大変な努力と集中力が必要なようで、彼らは大きな溜息と呻き声を漏らしたという)。これらの結果は、数詞が(特に3を超える)正確な数の概念や計数に必須であることを示唆しているとも解釈された(ちなみに課題Dの成績だけが飛び抜けて良好なのは、電池を不均等に並べた結果、たとえば5個の電池の列が2個と3個といったように、より小さな纏まりに分割された形で把握されてしまったからだと解釈された)。

だが、この一連の実験には(電池が転がってしまうなどの)初歩的な不備があったかもしれず、サンプル数も少ないという問題が指摘されたりもした。そこで別の研究者によって、2008年発表の新たな実験が行われた。

まず実験1では、並べる糸巻きを1個から10個へと一つずつ増やしていく増加条件、10個から1個へと一つずつ減らしていく減少条件、この両方が行われた。双方において、糸巻きが一つずつ増減するたびに、その数を被験者に訊ねた。その結果、ピダハン族の「hói」「hoí」「baàgiso」という三つの用語は、増加条件では「一つ」「おおよそ二つ」「多い」という意味にまあまあ一致しているかと思われたが、減少条件では「ちょっと」「少し多い」「多い」といった意味合いで用いられていると思しき結果となった。以下の図のように、増加条件と減少条件では、同じ単語でも対応する範囲が明らかに異なることから、三つの用語は定まった数量や範囲を指し示してはおらず、相対的な程度を表しているだけにすぎないこと、さらにピダハン族は1や2といった数詞すら持っていないことが強く示唆された。

※上が増加条件、下が減少条件。

次に実験2では、より多くのサンプル、より系統立った手順を採用して、2004年の最初の実験と同様の、様々なマッチング課題が行われた。すると最初の実験とは異なり、単純な一対一の配列や不均等な配列の対応課題では、物体の数が3や4以上に増えていっても、その成績は天井に近かった。その一方、直交配列課題や隠された物体の数を記憶する必要がある課題では、やはり非常に成績が悪かった。つまりピダハン族は、心的操作や記憶を必要としなければ、かなり正確に一対一の対応付けができるという結果となった。これは数詞がなく、数を数えられなくても、ピダハン族が1という概念を理解している可能性があることを示唆しており、数詞はあくまで数量情報を効率的に符号化するための、一種の認知技術にすぎないのではないかと解釈された。

とはいえ、この2008年の実験結果は一部、2004年の実験結果と大きく食い違ったがゆえに、その点に関して疑義も生じた。すなわち最も初歩的な、等間隔の一対一配列対応課題において、2004年の最初の実験では3を超えた数になると成績が悪くなったが、2008年の二回目の実験では10にまで数が増えてもほぼ完璧に近い成績だったという、不可解な違いがある。そこで今度はエヴェレットの息子(人類学者)がエヴェレットの妻と共に、マッチング課題を再現する三度目の実験を行った。被験者はこれまで課題をやったことのないピダハン族に限定された。すると結果は2004年の最初の実験と同様、単純な一対一配列の対応付けであっても、やはり3を超える数になると成績が悪くなった。

ではなぜ、2008年の二回目の実験では成績が非常に良かったのか。それはその実験以前に、実験が行われた村にエヴェレットの妻が数ヶ月滞在しながら、ピダハン語の語彙を使った4から10までの数を表す用語を考案して、それを村の成人たちに教えていたせいである可能性が非常に高いという(たとえば4を表すものとして「手のすべての息子」という言葉を考案して教えた。外国語では拇指と他の四指を分けることが多いので、四指の意味だろう)。つまりピダハン族は元来、やはりアナログ的な大まかな数量の推定をしているだけであり、3を超える正確な数の把握が困難であること、さらに3を超える数量を正確に認識するためには、数詞が必要であることが示唆された。

類似の事例として、同じくアマゾンの先住民であるムンドゥルク族にも、非常に限定された数量化用語しかないことが報告されている。ムンドゥルク族は1から5までの用語しか持っておらず、しかも正確な数詞は1と2のみで、3以上の用語は概数的に用いられる(たとえば5を表す言葉は6以上の物体の個数に対しても使われたりする。ただしこの調査では、3は80%弱、4は70%弱ほどの正確性で用いられており、4まではそれなりの精度を持っているようだ)。これは数的記号がない場合、3や4以上の数はおおよそにしか把握できず、数の大きさに比例してその把握精度が低下するという、乳幼児や動物の数量認知の知見にも通じている(これは心理物理学のウェーバーの法則に従っている)。実際、ムンドゥルク族は正確な計数や計算は困難だが、大まかな数量を比較することは可能で、その場合も、比較する数量の差が大きいほど成績が良くなった。また答えが0、1,2のいずれかになる単純な一桁の引き算においても、被減数(引かれる数)が4以下の場合は非常に正答率が高かった。

さらに世界各地の狩猟採集民の数詞体系を横断調査した研究においても、アマゾンの含まれる南米、およびオーストラリアや南アフリカなどの多くの部族の諸語では、非常に限定された数詞しかなく、その上限が5以下に留まることが報告されている(それ以上の正確な数詞の獲得は、交易の発展や他文化からの借用、数を把握する有用性が高い類の農耕・牧畜、多数の所有物とそれを作る工業文化といった別の生活様式が必要なのかもしれない)。

加えて正式な教育を受けた英語圏の人々でも、言語干渉条件(ラジオニュースの音声コレクションを聞きながらそれを復唱し続けなければならない条件)でピダハン族と同様のマッチング課題を受けると、頭の中で数を数えること(すなわち言語による数の符号化)が困難になり、やはりピダハン族と同様にアナログ的な大きさの推定に頼らざるをえなくなって、特に記憶が必要な課題の成績が落ちることが報告されている。これは(1)言語を用いた正確な計数と(2)概数的な推定は、正確な計数能力を身につけた場合であっても、それぞれ別物であることを示唆している(ただし数を符号化する方法は言語に限定されず、たとえばそろばんの非常な熟達者の場合、そろばんの心的イメージを用いて、言語なしで計数や計算が可能になったりもするらしい。つまり言語は正確に数を符号化する手段の一つではあるが、唯一の手段ではない)。

あるいは手話も音声言語も学ばずに育ち、身近な人々とは独自の身振りでコミュニケーションを取る聴覚障害者(こうした人々はホームサイナーと呼ばれる)に対して、数を把握・表現する必要がある幾つかの課題(ピダハン族と類似のマッチング課題も含む)を行った実験においても、やはり3を超える数になると成績が落ちることが報告されている。この実験に参加したニカラグアの四人のホームサイナーの場合、数を使う文化圏に暮らしながら、仕事を持ち、お金を稼ぎ、健聴者の友人や家族と交流してもいる。そして100対90といった貨幣の価値の高低を判断することができ、指を使って数に関するコミュニケーションを行うこともできる。にもかかわらず、3を超える場合、物体の個数を正確に表現したり、ターゲットと個数を一致させたりすることに困難をきたす。彼らには基数の原理(ものを数える時に、最後の数がそれまで数えた集合の大きさを表すこと)に基づく符号化、後者関数(自然数nにはn+1の後者がいるということ)の知識、一対一対応における数値の等価性(ヒュームの原理)の理解などが欠けている可能性がある。彼らはジェスチャーで数を表すことはするが、それは計数システムとしては使用されないようだ。

これらの研究に共通して見受けられるような、おおよそ3~4を超える数量に対するアナログ的・非記号的な大きさの推定能力は、概数システム(Approximate Number System; ANS)と呼ばれており、視覚的情景内の1~4個の物体を正確かつ迅速に識別する物体追跡システム(Object Tracking System; OTS)と共に、乳児期から発達する数量的な神経認知能力として、多数の認知神経科学の文献によって支持されている。ANSは生後6ヶ月で1:2の比率、9~12ヶ月で2:3の比率、4~5歳児で3:4の比率、成人で7:8の比率の集合を弁別可能にする。OTSの場合、生後6ヶ月では1個の物体の追跡が限界だが、12ヶ月では成人と同様に3~4個の物体追跡能力を有する(OTSは別名Parallel Individuation System、並列的個体化システムとも呼ばれており、このシステムによる小さな対象数の即時的把握をSubitizingという)。またANSは頭頂皮質(特に頭頂間溝)の特定領域が主に担っており、OTSは下頭頂皮質、後頭頂皮質、後頭皮質、側頭・頭頂接合部などが関与しているとされる。

このOTSとANSの組み合わせによって、視覚的に提示されたおおよそ3までの数は把握できるが、それを超えると概数的な大まかな推定に頼るしかないという、ピダハン族をはじめとした人々の数量認知能力はまさに説明できるだろう。

ではそこから、正確な整数概念とそれを表す数的記号を習得する場合、いったいどのようにして基数の原理・後者関数・ヒュームの原理などを理解して、際限なく数を数えたり、足し引きの計算をしたりできるようになるのだろうか。これは長年にわたって論争中らしく、(1)主としてANSのみがその認知的基盤であり、言語的・記号的な数がANSにマッピングされることで整数概念が発達するという写像仮説が以前から唱えられているが、その一方、アメリカ中流層の約2歳児は(たとえば数え歌などで覚えて)10まで数詞を暗唱できるようになっても、実はその意味をよく理解してはおらず、1の意味を知っている段階から、2の意味を知っている段階、3の意味を知っている段階を数ヶ月ずつ経て、4の意味を理解する頃から急激に基数の原理に従って、それ以上の数の集合も正確に数えられるようになるという知見があり、そこから近年では、(2)OTSとANSが共同の基盤となり、乳幼児期にはOTS(つまり小さな数に限定された正確な識別)が優勢で、それがANS(つまり広範囲のざっくりとした基数的表現)の小さな数の精度を上げる(つまり正確に基数化する)ことによって、それ以上の数はANSに依存して劇的に拡張されていくという説、(3)そもそもANSは整数概念の発達には主要な役割を果たさず、まずOTSにのみ依存して小さな集合と小さな数を対応付け、小さな数詞の意味を正確に理解した後、一対一対応の集計技術(対象の数を指・小石・棒線・結び目といった任意の外部記号と対応させる)を使いこなしながら、ヒュームの原理や後者関数が実装された厳密な計数アルゴリズムの論理を習得することで、正確な基数表現の体系が構築されていくという説などが唱えられている。これは人間が数的記号にどのようにして意味を与えられるのかという記号接地問題でもあり、ある見解では、上記の計数アルゴリズム説と同様に、まずOTSに基づく物的対象と数的記号との対応付けの段階があり、その後、数え方や順序関係の原理に関する推論を組み合わせるうちに、記号間の関連付けや記号の組み合わせ規則が確立されて、ANSのような非記号的な数量表現から(少なくともある程度)独立した数的記号体系が形成される。

なお、ANSは数そのものを近似的に推定しているのか、そうではなくむしろ、密度・面積・輪郭・凸包など物的対象の集まりに伴う視覚的特性に依存した推定なのではないか、あるいはそもそも数値的な要素とは関係なく、単に量的な大きさを推定しているだけではないのか(この最後の立場からするとANSという数値的なシステム名は誤称であり、その代わりに、量的な弁別能力としてLarge Quantity Discrimination; LQDという呼称が使われたりもする)といった論争もあり、またそれに関連して、数的認知能力を支える数量に対する直観的な感覚、すなわち「数覚」が進化的・生得的な専用の基盤を持つのか、あるいは「数覚」など存在せず、言わば「マグニチュード(規模・大きさ・度合い)覚」のようなものがあるだけであり、数的認知能力は総じて文化的経験を通じた学習に基づくのか(連続的な大きさを認知する能力から後天的に派生するのか)といった争点も議論が続いており、いずれも決着はついていないようだ。この辺の状況は色のカテゴリー知覚の論争と似ている。

そして色と同様に数に関しても、ピダハン族を彷彿とさせる神経心理学的症候、後天的な脳損傷に起因する障害がある。それはアカルキュリア(Acalculia)、日本語では失算とも呼ばれるもので、一次性と二次性に大別されることが多く、二次性アカルキュリアの場合、何らかの記憶障害・注意障害・言語障害・空間認知障害などに伴って(それらの障害の二次的な影響として)計算能力にも支障が出るが、一次性アカルキュリア(これはAnarithmetiaとも呼ばれる)の場合、数的概念が失われて、基本的な数的操作さえも理解したり実行したりすることができなくなる。この一次性アカルキュリアの場合、一説には、おおよその数量化・比較能力は保たれている一方、計数における一対一の原理(ひとつの対象には明確なひとつの数だけを割り当てられること)、安定順序の原理(数詞の順序は決まっていて変わらないこと)、および基数の原理が損なわれている可能性があるという。

実際の症例でも、基本的な算数の各種原理を喪失してしまったJ.G.という患者が報告されている 。J.G.は数の比較課題には正答することができ、またその際、比較する数の差が大きいほど回答が早くなる距離効果が正常に観察された一方、ポーカーチップを使って数を組み立てたり分解したりする構成課題には困難があり、指や数直線を用いた加減乗算もできなかった。つまりおそらく、おおよその数量を推定・比較するANSは保たれているものの、正確な数や計算の知識は失ってしまったのだろう。OTSに関しては、Subitizing能力を調べる課題において、1、2、4の識別は概ね正常だったが、3の場合だけ極端に応答が遅かったという、少しばかり一貫性のない結果が出ている。ちなみにこのJ.G.の場合、筆算において二桁の掛け算と引き算・繰り上がりのある足し算はまったく解けず、計算の意味を忘れてしまったと語ったにもかかわらず、口頭での一桁の足し算・引き算・掛け算に限っては、比較的成績が良かったが、これは以下のように説明される。すなわち、算数教育を受けた人は通常、それら簡単な式と答えの組み合わせの多くを暗記しており、従ってその場合には、失われた数的知識や数的操作能力とは別の、自動化された記憶検索に頼ることができる。実際、特に成績が良かったのは一桁の掛け算であり(J.G.はそれを暗唱することもできた)、大抵の国の算数教育においては、九九のような掛け算表を丸暗記・暗唱させられる(一桁の足し算と引き算も長年の計算経験を通じて多少は暗記されるだろう)。別の症例比較研究においても、(1)数的知識や数的操作を担う脳領域と(2)九九のような暗記知識の検索を担う脳領域は異なり、J.G.のように(1)の方が選択的に損なわれる場合もあれば、それとは対照的に(2)の方が選択的に損なわれる場合もあることが示されている。より細かく言えば、(1)は優位半球の下頭頂領域の病変に起因する数量的処理の障害である一方、(2)はその皮質下の病変に起因する言語性算術記憶の障害とされる(これらは通常の計算の際はともに使用される。たとえば暗記された九九を呼び出すと同時に、想起された結果が間違いないか、量的な妥当性を評価するなど)。

さらに特筆すべき別の症例では、C.G.という重度の一次性アカルキュリア患者も報告されている。C.G.は数字というものに関する一般的な知識(数字は物を数えるのに必要だとか、数は無限にあるだとか)は保持されていたが、数的概念や数的知識の喪失(時刻を読むことも電話番号をダイヤルすることも貨幣を認識することもできず、自分や家族の年齢、自宅の電話番号や番地を答えることもできない。また1ダースの卵の数や水の凍る温度、クリスマスの日付も答えられない)、計算概念の喪失(四則演算の定義を答えられず、プラスやマイナスといった演算記号の意味は「十字架」「小さな線」などと答える)のほか、4を超える数をほぼ完全に失ってしまったという顕著な特徴があった。一桁から四桁までの数字の書き取り課題や読み上げ課題、暗唱課題、口頭で伝えられた数と同じ数字が書かれた紙を指さす課題、それ以外にも、数字のカードと意味のない形が書かれたカードを見分ける課題、耳で聞いた数を識別する課題、耳で聞いた数を定義する課題、連続する数を記憶する課題、ある数の前後の数を答える順序課題などにおいて、その課題に含まれる数が4以下(ゼロは除く)の場合は完璧に近い成績を残したが、4を超える数になると成績はどん底だった。C.G.は4を超える数の場合、それを答えることも暗唱することも数えることも定義することもできず(たとえば7の定義を訊ねられると「それは何ですか? 私はそんな単語は聞いたことがありません」)、その数字を数ではない記号と弁別することさえできなかった。これはOSTに基づく4以下の数的能力は保たれている一方、それ以上の、学習された高度な数的概念や数的操作能力が選択的に失われてしまったことを示唆している。興味深いことに、C.G.は一週間は何日あるかと訊ねられると「4日」、夏の日の最高温度を訊ねられると「3~4度ですか?」と答えたりもした。さらに加えて、黒いドットがいくつも書かれた二枚の白い紙を見て、どちらのドットの数が多いかを見分ける課題(たとえば「:」と「∴」)では、二枚ともドットの数が4以下、もしくは片方のドットの数が4以下の場合は成績が天井に近かったが、二枚とも5以上の数になると成績が低下した。とはいえ後者の場合でも3~40%の正答率はあり、ANSもある程度は保たれていることが示唆される(4を超える視覚的数量の比較については大まかな推定に依存し、数量が大きくなるほど精度が急激に低下する)。ただしドットを用いた課題のように(数詞やアラビア数字ではなく)視覚的数量を把握する必要がある場合、4以下の数であっても完璧な成績ではなく、いくらか正答率が下がったりもした。Subitizing(ぱっと見で小さな数量を視覚的に識別する)能力を調べる検査では、ドットの数が2の場合は正答できたが、3の場合はそれを2、4の場合はそれを3と答えたりしたことから、多少の障害が認められる。しかしそのような視覚的課題でも、ドットの数を数えることを許されれば完璧な成績だった。つまり4以下の数に限っては、数える能力も保存されているようだ。これも興味深いことに、ラクダの絵と蜘蛛の絵を見せてどちらの動物が大きいかと訊ねたり、グラムとキロではどちらが大きい量を表すかと訊ねたりする課題では、C.G.は完璧な成績を残した一方、「年間には季節よりも月の方が数が多いですか?」「一日には時間よりも分の方が数が多いですか?」といった質問にはあまり正答できなかったりもした。つまり量的な知識については成績が良いが、数的な知識については成績が悪くなるようだ。さらにまた興味深いことに、曜日やアルファベットなどの一つを提示した後、その次の順番を訊ねる課題(「火曜日の次は?」「Aの次は?」)、あるいは「三月、一月、六月」「月曜、金曜、水曜」など、特定のカテゴリー内の三つの項目をランダムに提示して、それを順番通りに並べ直してもらう課題では、C.G.はほとんど正答できず、数以外であっても正しい順序が失われていた。ただ順序に関しても、トランプの順序付けの場合、2~4と絵札に対してだけは正確だったりもした。とはいえ、C.G.は重度の失書・失読症なども併発していたので、数に直接関係なさそうな症状については、別の障害の影響が大きいとも見なせるだろう。

もちろん患者によって、その障害の機能的構成や程度には様々な違いが生じるが、それでも上記のような一次性アカルキュリアの症状には、大まかな見方として、ピダハン族をはじめとした数的文化が希薄な狩猟採集民の数的能力との類似性がある。すなわちOTSやANSはそれなりに保たれている一方、文化的に学習された数的概念や数的操作能力が欠けている。

アカルキュリアは脳卒中などに起因する後天的な障害だが、遺伝的要因もあると目されている数的概念・数的操作能力に関する発達性の学習障害として、ディスカルキュリア(Dyscalculia)、あるいは発達性ディスカルキュリア(Developmental Dyscalculia; DD)と呼ばれるものもある(アカルキュリアを含む計算障害全般を指してディスカルキュリアという語が用いられることもある)。この学習障害は「それが期待される年齢であっても、数の名称が、一対一で排他的かつ順次に、自分の10本の指を含むあらゆる物的対象の集合の各項目を参照することを学べず、そしてのちに、それがアラビア数字を参照することも学べず、さらにその集合に含まれる項目のおおよその数(数性)を推定すること(概数の感覚)にも失敗してしまう、そのほかについては十分な能力のある子供」に当てはまり、抽象的な数の概念(基数性)と数が順序の中で位置を占める原理(序数性)をつかむことができず、従って計算に困難をきたす。この特異的な学習障害は成人期まで持続する(つまり生涯にわたる)傾向があり、ディスカルキュリアの成人はSubitizingの範囲が小さく(非ディスカルキュリアの成人は4個までだが、ディスカルキュリアの成人は3個まで)、簡単な算数の問題でも、しばしば指を使うなどのバックアップ戦略が必要になる。つまりディスカルキュリアの場合、おそらくANSとOTSの両方の発達に難があるのだろう。あるいは、主としてANSを基盤とした非記号的数量表現、または記号と数値の結びつけなどに難があるのか、そうした幾つかの要因が混在しているのか、メカニズムに関しては諸説あってよく分かっていないようだが、脳イメージング研究では、特に「数覚」に関わるとされる頭頂間溝の感受性の低さ、および頭頂間溝とその他の脳領域との機能的結合性の低さが報告されている。

いずれにしても、このような知見から、ピダハン族とディスカルキュリアとの類似性として、そこに発達の不足や不良、それによる学習障害といった要素が浮かび上がってくる。実際、エヴェレットはかつて妻と一緒に、外部との交易で騙されたくないというピダハン族に請われて八ヶ月間、毎晩のようにポルトガル語での10までの数え方、1+1や3+1といった簡単な足し算を教え込もうとしたが、誰一人として習得できなかったと述べている(もっとも、エヴェレットの息子と妻は前述のマッチング課題の論争において、エヴェレットの妻がピダハン語で1から10までの数に対応する言葉を教えた結果、ピダハン族の成績が良くなった可能性が高いと主張しているので、その点はエヴェレットの主張とやや不整合な感がなくもない。ひとつの見方としては、妻が教え込んだ1から10までの言葉は「手のすべての息子(つまり四指のこと)」が4を表すというように、すべてが何らかの物的対象に紐付けられていて、それとの対応関係を覚えたにすぎず、数え方自体を習得したわけではないということがありうるだろう)。

ピダハン族は個々の指を表す言葉を持たず、指を使った精緻な表現もしない

ピダハン語には親指・人差し指・中指・薬指・小指といった五指を区別する言葉がなく、せいぜい指を総称して「手の棒」と呼ぶ程度であり、さらに加えて、ピダハン族の人々は指で数を数えることもせず、何かを指し示す時も指ではなくて、平らな手のひらを使ったり、下唇や顎を突き出したり、頭を動かしたりして示す傾向があるという。つまり各指の識別が希薄であり、なおかつ、指を使った精緻な表現に乏しい。

実のところ、これにも非常によく似た神経心理学的症候がある。それはFinger Agnosia、日本語では手指失認と呼ばれるもので、「左右の手指においても、他人の手指においても、指を呼称したり、指同士を互いに区別したりするのが困難であること」を特徴とする。簡単に言えば、どの指がどの指なのか分からなくなってしまう。12人の手指失認患者を詳細に検査した古い神経心理学の文献(1962年)の著者は、その中には指の名前を言うことができる患者もいれば、指の名前を言うことができない失語症を併発している患者もいること、また検査結果として、言語性課題よりも非言語性課題の方が手指の弁別・識別が劣っていたこと、さらに対照群の重度失語症患者は指の名前は言えないが非言語性課題では手指認知ができたことから、言語領域の障害と手指失認との間に因果関係は認められないと述べた上で、その障害を「指と指を互いに正しい空間的順序で関連付けることに特有の困難」「患者たちから、ある面において手指はまるで未分化の塊のように扱われていた」と表現している。つまり手指失認に関して言えば、各指の弁別および識別の困難が主であり、(様々な呼称を思い出せなくなるような失語症に起因する場合は別として)五指の呼称の困難はあくまでその派生と見なせるだろう。

そして実のところ、程度の差こそあれ、指の識別および弁別の困難は幼少期に一般的に見受けられるもので、手指認知能力が完成期を迎えるのは10歳以後であり、小児を対象に手指失認検査(目隠しをした被験者の2本の指に同時に触れて、触れた指と指の間に何本の指があるかを答えさせるなど)を行うと、年齢が低いほど多くの誤りを犯す傾向がある。

さらに言えば、幼児期における指の感覚運動技能(指を区別して動かしたり心的に表現したりする能力)と基本的な数的能力との関連性を示唆する研究は多く、幼児にとって、指を使って数を数えることが言わば認知的な松葉杖となり、一対一対応の原理・安定順序の原理・基数の原理・部分と全体の関係などの理解を促進していることも示唆されている(ただしこの指と数との関連性は双方向、または原因と結果が逆である可能性もあり、生まれつき指がない人でも基本的な数的能力は身につけられるので、もちろん指が数的発達に必須ということではなく、おそらく大半の幼児にとって、それが最も使いやすく有用な、計数や一桁の足し算の道具ということだろう)。

加えて興味深いことに、しばしば指数えは未成熟な行動と見なされがちだが、実際には幼児にとって高度な発明らしく、認知資源の限られている幼児ほど、指算の使用に遅れや困難が生じる傾向があり、その一方、認知効率の高い幼児ほど、指を使って足し算を解く傾向があるという(解き方に関しても、たとえば3+4を解く時、進んだ幼児はいきなり3から初めて、さらに4つを数えるという最小戦略を取るが、そうではない幼児の場合、まず1・2・3と数えて、さらに4つを数えるという全数え戦略を取ってしまう)。またその後、指を使って計算することが得意な幼稚園児ほど、小学二年生になるとその戦略を放棄する傾向が強かった一方、二年生になっても指を使って足し算を解いている子供は作業記憶(ワーキングメモリ)能力が低かったという知見もあり、これは発達早期において指が計算を補助する具体的な外部装置として使いこなされた後、それが発達の足場となって、より抽象的・記号的な内面化された数値表現の段階へと移行することを示唆している。つまり幼児のうちは指算の方が高度だが、小学校に入って少し経った頃には、主に頭だけを使った足し算の方が高度になるようだ。

こうした発達心理学的な知見は、アカルキュリアやディスカルキュリアに類似した数的能力との関連性も含めて、ピダハン族の認知能力について示唆に富んだ見方を提供するだろう。この点に関しては、ピダハン族が前述の最初のマッチング課題において、口頭での列挙を補うために指を使うこともあったが、にもかかわらず5以下の数でも不正確だったという結果が思い出される。まったく指を使わないわけではなく、物体との対応付けをしようとすることもあるようだが、それでも数を数える段階には達していないことを示唆しているからだ。

なお、より神経学的な知見を付け加えれば、手指失認は主として優位半球(多くの場合は左脳)の下頭頂小葉の後部、つまり左頭頂葉の下部かつ後部で、側頭葉と後頭葉との接合部でもあるところの、角回と呼ばれる領域付近の病変に起因することが多い。rTMS(repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)、日本語では反復経頭蓋磁気刺激と呼ばれる手法(頭に装着した器具で磁場を発生させ、脳の特定部位の神経細胞を繰り返し刺激することで、その活動を変調させる手法)を用いて、左角回に仮の障害を引き起こした実験においても、一過性の手指失認のような変調が認められている。

ピダハン族は右手・左手という言葉を持たず、左右を表現しない

ピダハン族には左右の手を表す言葉や左右という表現がなく、言葉で方向を示す場合には「川の上流方向」「下流方向」「森の方向」「森と反対方向」などと表現するという。つまり一般的な意味での方向感覚や方向を区別する能力はあり、もちろん片方の手がもう片方の手と違うということは分かっているのだが、左右という概念やそれに基づく表現に欠けているらしい。

このようなピダハン族の特徴は、前後左右など任意の視点からみた相対方位ではなく、絶対方位で方向を表現するということ(より専門的に言えば、エゴセントリックではなくアロセントリックな参照枠、あるいは相対的参照枠や内在的参照枠ではなく絶対的参照枠を用いるということ)であり、同様に絶対的な方向表現に依存する傾向を持った部族・言語としては、たとえば「フォークはスプーンの北にある」といった東西南北の方角表現を用いるオーストラリア先住民のグーグ・イミディル(Guugu Yimithirr)やアレンテ(Arrente)、あるいは「フォークはスプーンの上りにある」といった居住環境の地形表現を用いるメキシコのツェルタル(Tzeltal)、その他にもナミビアのハイオム(Hai//om)、ソロモン諸島のルグ(Longgu)、ネパールのベルハラ(Belhare)、インドネシアのバリ語なども存在するらしく、興味深いことに、その文化圏の非言語的な空間表現に用いられるジェスチャー(指差しや移動経路を示す手振りなど)が絶対的な方向表現に基づく場合、言語による方向表現もまた絶対的になる傾向があり、つまりジェスチャーと言語において、方向を符号化する方法が相関するという。これは文化によって、認知が影響を受ける可能性を示唆しており、もっと言えば、文化を形成する環境経験に基づいて、空間認知の様式が習慣付けられるという見方もある(同じ文化圏でも、海辺とそれ以外など、環境経験やそれに基づく生活様式が大きく異なる場合、空間認知の傾向も異なる可能性がある)。小規模で同質性の高いピダハン族の場合、ほとんど物質文化がなく、高度な道具作りや建築などの工業文化もないゆえに、物体同士の位置関係を表現する必要がなく、都市化されていない特定の場所に暮らしているがゆえに、川の上下流や森の位置などで方向を表現するのかもしれない。ひいては左右の表現がなく、右手左手という言葉もないということは、それが認知様式を反映している可能性がある。

そして実のところ、これにも類似した神経心理学的症候がある。それはLeft/Right Disorientation(またはRight/Left Disorientation)、日本語では左右識別障害と呼ばれる(左右失認・左右見当識障害・左右定位障害・左右障害、あるいはDisorientationではなくConfusionとして、左右混同・左右混乱などとも呼ばれる)もので、「典型的には個人および他者の身体部位に関連して、左右の方向や位置を区別する能力」に困難が生じる。つまり左右が分からなくなったり、右と左を間違えたりしてしまう。

左右という用語を日常的に使用する文化であっても、左右識別能力は手指認知と同様、幼児の頃は未熟であることが知られている。たとえば、5歳~10歳の子供600人を対象とした実験研究(1968年)によれば、左右を識別する能力は5歳時点ではまだ現れ始めたばかりで、そこから直線的に発達して10歳頃に完成を迎えるとされるが、その過程として、まず自身に関する左右方向の識別を覚え、それから自身の前後や横に位置する人や物の左右面を認識する相対的識別をするようになり、10歳になると自分側の左右を向こう側に反転させて、対面する他者の左右を正しく指すことができる。あるいは、3歳~9歳の子供573人を対象とした別の実験研究(1980年)によれば、自己身体の左右識別は5歳頃、自己身体の正中線(左右を分ける中心線)を交差する識別(「左手を右膝に置いてみて」といった指示に正しく従う)は7歳頃、反転した左右の識別(対面する実験者からの「私の左手に触れてみて」といった指示に正しく従う)は8歳頃で達成される。あるいは、5歳~13歳の子供360人を対象としたまた別の実験研究(1990年)によれば、平均的に5歳では左右の概念を理解しておらず、6歳で個人的な左右識別能力が現れ始めて、7~8歳でそれが確立されたのち、8歳以上になると左右の概念が外部環境に汎化されていくという(ただしこの段階移行にはかなり個人差があり、その発達は一般的な知的能力とは相関しない)。あるいは、5歳~11歳の子供406人を対象としたまた別の実験研究(1994年)によれば、おおよそ7歳で左右という言葉を自分の身体に対して正しく使うことができるようになり、8歳になると自分に背を向けた人物に対しても使えるようになり、9歳でようやく自分の方を向いた相手に対しても使えるようになるが、11歳になっても相当な数の児童が、自分の方を向いた複数の人物同士の左右関係(つまり相手側に左右を反転させるだけではなく、その向きにおける人物同士の相対的な位置関係を識別しなければならない課題)に対して、左右という言葉を正しく当てはめられなかった。あるいは、4歳児を対象として様々な実験(大半は20人の被験者)を行ったまた別の研究(2016年)によれば、児童たちは明示的に教え込まれると(東西南北と同様の)環境に基づく方向表現を理解することができ、また自己本位であれば、左右を前後と遜色なく理解することさえもできたが、人形を用いた対象本位の課題の場合、その前後を理解することはできても、その左右を理解するのが困難だった。

こうした研究から、おおむね5歳から10歳頃にかけて基本的な左右識別能力が発達していくこと、それはまず自己身体に左右を関連付ける段階から始まり、その後、それを外部環境に拡大したり、他者本位・対象本位の左右を理解したりする能力が芽生えること、従って、自己視点の左右を心的回転させて他者・対象視点の左右を識別したり、複数の他者・物体の相対的左右関係を識別したりする能力は高度なもので、発達のより後期に獲得されることが窺える。

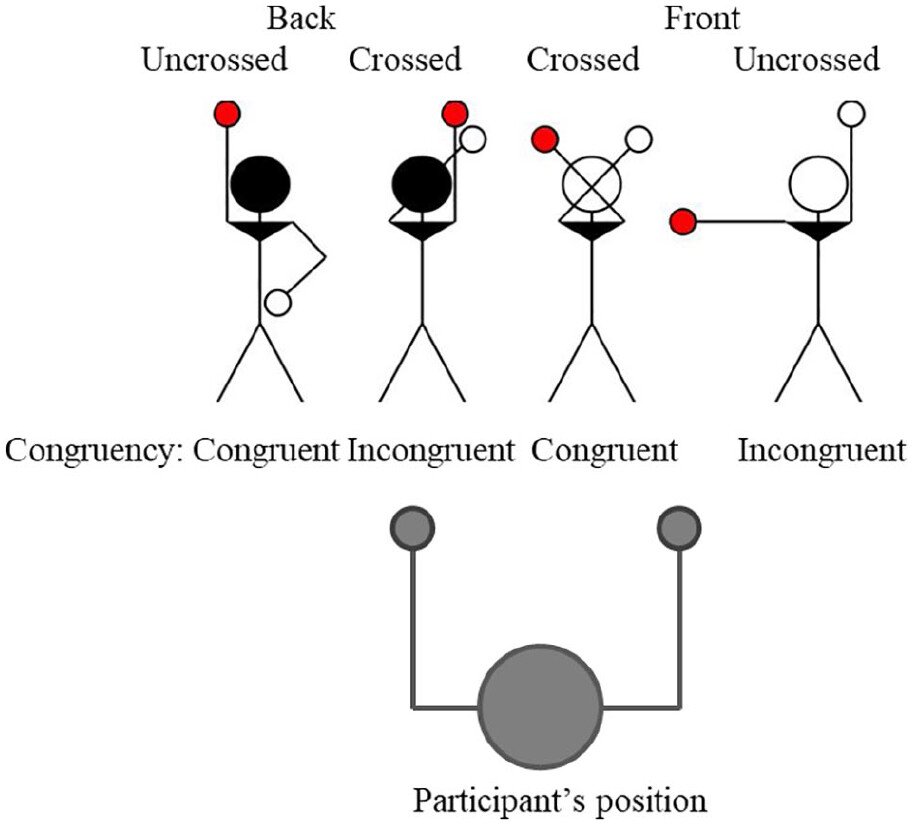

付け加えれば、成人でも左右を混同してしまうことはある。老若男女322人を対象とした全世代的調査(2002年)では、左右識別能力は若年成人を頂点として、釣り鐘型(逆U字型)を描くことが報告されており、子供が最も低く、思春期と老年成人は同程度の成績となっているが、最も好成績である若年成人でも誤りは犯す。また別の健常成人の左右識別能力を大規模調査した研究(2020年)によれば、対象の複雑な相対的左右関係を推論したり、やはり心的回転が必要になったりする課題ほど、難度が高いようだ。この調査のひとつの実験では、大学生を主とした229人の被験者が、片方の手だけが着色された棒人間の画像を見て、その着色された方の手が、右手か左手かをなるべく速く答えさせられた。

※黒丸⚫は後頭部、白丸⚪は顔側を表す。

上図のように、棒人間は「被験者と同じ向こう側を向いている/被験者と向かい合っている」という身体の向き条件、「右腕と左腕はそれぞれ身体の右側と左側にある/片腕もしくは両腕が身体の正中線を越えて反対側にある」という両手の位置条件、この二つの組み合わせで四種類あり、被験者がとっさに自分を重ねづらいほど、成績が落ちる傾向があった。つまり(1)棒人間の腕が身体の正中線と交差していないよりも交差している方が少し成績が落ち、(2)棒人間が被験者と同じ方向を向いているよりも対面している方が少し成績が落ち、さらに(3)腕が正中線と交差していてなおかつ対面している条件では最も成績が落ちた。棒人間の腕が正中線と交差している場合、ぱっと見ではどちらが右手でどちらが左手かという相対的関係が紛らわしくなり、また棒人間と対面している場合、被験者は心の中で自分側から左右を180度回転させなければならず、その両方が組み合わされると、より複雑な心的表現の操作、相対的位置関係の分析が必要になる。この大規模調査研究では、課題の際に被験者が参照するのは心的に操作する自己の身体表象であり、実験を受けている時の実際の体勢はあまり影響しない可能性も示唆された。

以上のような子供・成人に見受けられる傾向は、実際の左右識別障害の症例との類比においても、非常に示唆に富んでいる。たとえば脳梗塞の後、左右が分からなくなったと訴えたとある患者の場合、一般的な知能低下・意識障害・言語障害などは伴わなかったにもかかわらず、左右識別能力を調べる言語性検査において、自己本位の左右識別は迷いながらも75%の正答率、対面する相手の左右識別は40%にも届かない正答率に留まり、非言語性検査においても、正中線を交差する二つの身体部位に関する課題を遂行できず、また道路地図を用いて方向感覚を調べる課題では、交差点で曲がるべき左右をすべて誤答した。左右混同を呈したまた別の症例では、様々な実験を行った結果、やはり自己身体に関する左右識別(言語ラベリングおよび非言語の指差しの両方)では軽微な誤り(10%未満の誤答率)、自分と対面する他者の左右識別では明らかな異常(約60%の誤答率)、物体同士(3枚のコイン)の位置関係の識別では上下関係や遠近関係でも誤答しながら、特に左右関係において最も多くの誤り(約50%の誤答率)、基準となるコインと別のコインとの位置関係の識別では前後方向(矢状軸)の成績は非常に良かったものの、左右方向(水平軸)の成績はやはり悪く(50%を超える誤答率)、さらに方向感覚検査の結果は7~8歳児と同等の水準であり、簡易な道路地図を用いた課題(自分がそこを歩いていると想像しながら、出発点から直進した先にある十字路をどちらに曲がれば目的地に辿り着けるかという質問に答える)では、出発点が自己視点と同じ向き(0度)の場合はほぼ正答したが、出発点が自己視点と違う向きで心的回転が必要な場合、回転の度合いが増すにつれて成績が落ちた(正答率は90度で二分の一、180度で三分の一、270度で六分の一)。

上記二つの症例で行われた検査・実験では、自己身体に関する左右識別においては微妙な異常が示唆されるに留まるが、左右識別を地図上など外部環境に適用したり、対面する他者の向きへと心的回転させたり、物体同士の相対的な左右関係を識別したりする課題においては、明らかな異常、すなわち左右識別障害が認められる。そしてその障害の特性は、小さな児童にとって困難な、より発達後期になってから獲得する能力と共通している。それは健常成人でも時として誤りを犯してしまうような、認知的に高度な要素を含んでいる。

さらに上記二つの左右識別障害の症例では、手指失認と同様、左下頭頂小葉の角回を中心とした脳領域の病変が報告されている。加えて手指失認と同様、左角回にrTMS(反復経頭蓋磁気刺激)を行ったところ、左右識別能力が低下したという研究もある。

計算にも手指認知にも左右識別にも障害がある症候群

実を言えば、先にも少し触れていたように、アカルキュリア(失算)もまた優位半球の下頭頂領域、つまり左角回近傍の病変に起因することが多い 。さらにアカルキュリア・手指失認・左右識別障害に加えて、これも左角回やその隣接構造の病変に伴って認められる神経心理学的症候として、失書(Agraphia)という文字を書くことに困難をきたす障害もある(これはDysgraphia、日本語では書字障害とも呼ばれることがあり、このDys-という接頭辞は通常、発達性の障害を指すが、ディスカルキュリアと同様、あまり区別なく後天性の障害にも使われることがある)。そして歴史的にこの四徴、すなわちアカルキュリア・手指失認・左右識別障害・失書を相互に関連した一連の症候と見なす神経心理学的障害として、ゲルストマン症候群と呼ばれるものがある。これは1924年、オーストリアの神経学者ヨーゼフ・ゲルストマン(のちにナチから逃れてアメリカへ亡命)によって初めて報告されたもので、かつては別名、角回症候群とも呼ばれていた。

そしてもうひとつ実を言えば、これまでにアカルキュリア・手指失認・左右識別障害を説明する際に提示した症例はいずれも、このゲルストマン症候群に含まれる他の症候を併発している。たとえばアカルキュリアのくだりで取り上げた患者J.G.は手指失認・左右識別障害・失書のすべて、さらには失行症(麻痺などがないにもかかわらず、指示された動作・行為を正しく行うことができなくなる障害。J.G.の場合、指や手の動きを模倣できない)を併発しており、左下頭頂領域の皮質および皮質下を含む腫瘍を切除している。同様にアカルキュリアのくだりで取り上げた患者C.G.も手指失認・左右識別障害・失書のすべて、さらには失読症を併発しており、左中大脳動脈の脳卒中の後、左前頭から頭頂部に損傷が生じている。また手指失認のくだりで取り上げた古い神経心理学文献の12人の患者のうち、アカルキュリア(文献ではディスカルキュリア表記)の併発は11人、左右識別障害の併発は10人、失書の併発は11人、さらに12人全員が構成失行(図画のパターンを再現したり、幾何学的要素を組み合わせて全体を構築したりすることができなくなる視空間認知障害で、描画・模写・立体の組み立てなどに困難が生じる)を併発しており、両側病変を含む左半球損傷は8人、その他の4人は右半球損傷ではあるが、左利きで右が優位半球の可能性がある患者が1人、残りの3人は右利きだが左利きの強い家族歴(つまり遺伝性の右半球優位の可能性)を有すると報告されている。あるいは左右識別障害のくだりで触れた二症例のうち、一人は手指失認こそ見られなかったが、左頭頂葉の脳梗塞によりアカルキュリア・失書を併発しており、もう一人の患者はまさに左角回の局所脳梗塞によりアカルキュリア・手指失認・失行性失書を併発しており、やはりゲルストマン症候群を呈している。

ちなみに上段の最後に出てきた失行性失書(Apraxic Agraphia)とは、書字の運動出力に関わる過程に選択的な障害が生じる症候で 、言語能力や読解能力は無事であっても、そして一般的な感覚運動機能は正常であっても(つまり麻痺などがなくても)、なかなか文字が書けなかったり、字形が崩れたり非常に不自然な筆致になったりする 。また上段に出てきた構成失行(Constructional Apraxia)もゲルストマン症候群に伴うことが多いが、これは模写がうまくできないことが一つの特徴としてある 。ピダハン族は文字文化を持っていないので、おそらく後者の方が関連可能性が高いだろうが、これは前述のマッチング課題において、ピダハン族が直線模写課題に非常に苦労したこと、真っ直ぐな線をきちんと書けなかったことを思い出させる。付け加えれば、ゲルストマン症候群の症例では色名呼称の困難、すなわち色彩失名辞が稀に見られることもあり、6人の脳腫瘍患者を対象として角回やその隣接部位のあちこちを電気刺激した実験において、少数かつ軽微な効果ながら、実際に色名呼称の困難が生じた例もある。また色名呼称の神経相関の研究では、左後頭葉の色感受性領域、言語系の左中側頭回、そして左角回との間の結合性が色名呼称の反応速度と相関していることも示唆されている 。ピダハン族の文化には抽象的な色名がないようだが、少なくとも色名がある文化圏では、優位半球の角回近傍が色名呼称の過程に関与している可能性がある。つまりここまでに検討してきた知見はどれもこれも、ゲルストマン症候群とピダハン族の認知的特徴との類似性を示唆している。

さらに言えば、ゲルストマン症候群もまた発達の観点から見ることもできる。というのも、発達性ゲルストマン症候群と呼ばれる症例も過去に報告されているからだ。これは学習障害の子供に発見されるもので、やはりディスカルキュリア・手指失認・左右識別障害・書字障害(Dysgraphia)の四症候によって特徴付けられるが(成人の後天性ゲルストマン症候群と比べて、AcaluculiaとAgraphiaのA-がDys-に変わり、発達性を意味する)、他に上述の構成失行、そして多動性・衝動性・癇癪・不器用といった注意欠陥障害の特徴も認められることが多い。主として脳卒中などに起因する成人のゲルストマン症候群とは違って、明確な原因が分からないことが多いが、出生前の母胎環境の問題、異常分娩(出生時無酸素症などが疑われる)といった経歴を持つ子供がおり、それらを含む10人の症例の分析では、両側頭頂葉の機能障害を示唆する神経学的徴候も認められている。その一方、やはり成人と同様に左頭頂葉付近(頭頂皮質下の半卵円中心という領域の白質)の病変を伴って、発達性ゲルストマン症候群と思しき学習障害を呈した症例もあり、患者にまったく病歴がなかったことから、これは出生前の、陳旧性脳梗塞(古い脳梗塞)によるものと推測された。いずれにしても、遺伝性要因を強く窺わせるような所見は少ないことから、出生前から出生後にかけて、何らかの脳損傷や神経発達障害が頭頂葉やそこに影響を与える領域に起こり、それが要因となる場合がおそらく多いのだろう。

とはいえ当然ながら、ピダハン族の人々がまさに発達性ゲルストマン症候群だというわけではない。ピダハン族がなぜかこぞって出生前や出生後に頭頂葉に病変を生じるはずもなく、遺伝性の障害という可能性も考えがたい。なぜなら、ピダハン族の女性は長らく部外者との子供も積極的に設けて、絶えず新鮮な遺伝子を取り入れていること、そして実際、近親交配に特有の外見的特徴などは現れていないことをエヴェレットその他が証言しているからだ。つまりゲルストマン症候群に類似した先天性の神経発達障害といった可能性も非常に低く、ここまでに見てきたような特徴を説明するには、やはり最初の色名のくだりで述べたとおり、文化的制約に起因する認知の未発達という可能性が最も妥当だろう。すなわち、その他の狩猟採集民とも共通するような非工業化社会・非物質文化の環境経験を土台としながら、拘束力の強い特有の文化様式がそれと相乗することで、数的概念やその操作・手指の精緻な区別や表現・左右の概念といった神経認知的特性がただ単に、ほとんど発達しないのだろう。もちろんその「発達しない」というのは詰まるところ、他の社会・文化圏の人々とは別様の発達をするということでもある。そのような発達傾向がいったん強まると、それと相互作用する文化的慣習もより強固になっていき、それがさらに特定の発達傾向をより強めていくという、共進化を遂げていった可能性も考えられる。そこには外部環境の影響も強く作用しているかもしれない。ムラ語族最後の生き残りとされるピダハン族は18世紀以降、外部の軍隊や民間人から虐殺されたり、接触に伴う伝染病によって荒廃させられたりしていたらしく、そのような憂き目から、外部の文化を強く拒絶して、自分たちの文化に閉じこもる傾向が強まったのかもしれない。

また先にも触れたとおり、ピダハン族に八ヶ月間、10までの数え方や一桁の足し算を教えても誰一人として理解できなかったとエヴェレットは述懐しているが、実はその一方、ピダハン族の村の外でブラジル人と一緒に育った場合、そのピダハン出身者は数を数えることを学ぶとも述べている。これは要するに、ピダハン文化の中で育った成人は教えられても数的能力を習得することはできないが、同じピダハン族であっても、子供の頃から数的文化の中で育った場合、それを習得することができるということを示している。他の能力についてもそう言えるかは分からないが、少なくとも数的能力の場合、ピダハン文化の中で育った成人はすでに臨界期・敏感期を過ぎており、おそらくそれゆえに、数え方や計算を身につけることが非常に困難なのだろう。臨界期とは発達過程において、その時期を過ぎると特定の知覚・運動・認知機能を獲得するのが困難または不可能になる期間のことで、その期間中は脳の可塑性が最大であり、感覚経験が神経表現に顕著な影響を与える一方、次第に神経回路が成熟するにつれて、脳はより固定性を高めて、感覚経験に対する感受性を低下させると共に、将来の回路の修正にも制限をもたらす。また敏感期(弱い臨界期とも呼ばれる)とは、臨界期ほど明確に時期が限られてはいないが、感覚経験が行動や脳の成長に特に影響を与える発達段階のことを指す。その間、様々な認知能力が互いの発達に影響し合ったり、より高次の認知能力の発達の踏み台になったりするという動的な相互依存関係にあるゆえに、適切な時期にある能力の発達が不足すると、それが他の能力の発達を変質させたり困難にしたりする。これらは比喩的にはよく「発達の窓」とも呼ばれる。その窓が大きく開いている期間は感覚経験によって発達は大きな影響を受けるが、その窓が次第に閉じていったり、完全に閉まったりしてしまうと、その限りではなくなり、それ以上は発達できなくなる能力もある。

検索した限りでは、同じような見方として、発達心理学の観点からエヴェレットの主張を批判している論考がある。その著者によれば、ピダハン族の人々の特徴の多くは一般的な子供に似ており、認知的な発達が子供と同様の段階に留まっているのだという。たとえば抽象化のための心的能力がなく、強く知覚に依存するゆえに、まさに抽象概念が希薄なのであり、ピダハン族が抽象的な事柄に言及しないのは、エヴェレットの言う「直接体験の原理(Immediate Experience Principle; IEP)」に由来するのではなく、ピダハン族の人々の発達段階に由来する。つまり数や色といった抽象概念を獲得する以前の発達段階に留まっているがゆえに、それらの言葉もまた存在しない。エヴェレットはIEPを純粋に文化的価値観としており、その価値観が認知的制約となって、ピダハン族は現在だけを生き、過去にも未来にもあまり興味がないとしているが、そうではなく、幼児は永遠に続く「今」の中を生き、起こったばかりの出来事に没頭するという、発達心理学の見方をそこに適用できる。エヴェレットは普遍主義対相対主義の時代に育ち、イデオロギー的に文化相対主義の側に立っているがゆえに、ピダハン族の人々の精神的原始性を否定しているが、前近代のヨーロッパ人も現代からみれば低い発達段階に留まっていた。義務教育など近代的な社会条件にさらされていない人間はすべて、ある年齢で「発達の窓」が閉じてしまえば、それ以上の認知的な発達段階に到達できなくなる。たとえば原始的な言語には通常3までの数しかないが、それは幼児の初期の知識と驚くほど一致しており、民族誌によれば、ほとんどの原始社会の人々は、現代の2~6歳の幼児に典型的な算術の段階に留まっている。ほとんどの原始社会ではカテゴリー的な色名はなく、「狐色」「桃色」「煉瓦色」といった視覚的描写用語が使われている。幼児は小さいほど夢と現実を区別せず、原始の人々もピダハン族と同様、夢をもうひとつの現実として知覚していた。言語に関しても、人間は幼児の段階では、制約された文法しか発達しておらず、現代的な幼児とピダハン族の人々は、電報のような話し方を共有している。接続詞・複数形・受動態・比較級などがないのも、それを習得する以前の子供の発達段階と同様だからであり、ピダハン族の発話・会話に繰り返しが多いのも、まさに幼児の話し方の特徴と一致する。

やや政治的に正しくなさそうな表現も散見されるのだが、非常にざっくりとした見方としては、上段の主張はそれなりに妥当に思える。もっとも、たとえばアフリカのカラハリ砂漠に住む狩猟採集民のサン人などは、ミュラー・リヤー図形(下掲参照)を見ても錯視が起こらず、二つの線を同じ長さと見なすという話などもあり、必ずしも現代的な工業化社会の人々の方が、正確な認知能力を持っているわけでもないようだ。

Müller-Lyer Illusion

※二つの縦線部分は同じ長さだが、左が長く、右が短く見えるはず。

またエヴェレットもひたすら文化的制約という曖昧な要因を主張しているわけではなく、2014年には他の研究者たちと共に、まさに発達心理学・認知心理学的な観点から、ピダハン族の認知能力を調べた研究をひとつ発表してもいる。それはピダハン族と対照群のアメリカ成人を対象として、白黒の二階調の画像(モノクロ写真をフォトショップでポスタライズ加工したもの。下掲画像を参照)を認識する能力を調査した実験で、ピダハン族は元のモノクロ写真はほぼ認識できたが、二階調画像の認識能力は低く、さらに元のモノクロ写真を手がかりとして提示されたうえで、それを加工した二階調画像を認識する対応課題においても、非常に成績が悪かった(この結果はアメリカの幼児によく似ていた)。その一方、対照群のアメリカ成人はどの課題も良好な成績だった。このピダハン族の結果は、現代的な視覚メディア経験の欠如ゆえに、知覚の再編成・知覚の再解釈が起こらないからではないかと推測された。

※2~6段目のモノクロ写真の右側に対比されているのが、ポスタライズ加工された白黒の二階調画像。

【PART1のまとめ】

ここまでを纏めれば、色名も数詞も計数も計算も、手指の精緻な表現も左右の概念もないという、ピダハン族の認知的特徴は上述のとおり、ゲルストマン症候群に非常によく似ている。そしてゲルストマン症候群が左角回近傍の頭頂葉病変、それゆえの脳機能障害に起因するなら、ピダハン族の場合、文化的慣習や環境経験の強い制約によって、大まかにはゲルストマン症候群で損なわれるのと同様の認知機能、それを実現する神経組織や神経回路がそもそも、あまり発達しない可能性が推測される。

PART2ではゲルストマン症候群に関する論争の歴史を辿り、近年の研究も参照しながら、もう少し脳の機能的・構造的側面に焦点をあてて、この類比の概観を検討する。

文献

*1 ダニエル・L・エヴェレット(2012)『ピダハン:「言語本能」を超える文化と世界観』屋代通子訳、みすず書房。

*2 Everett, D. (2005). Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design features of human language. Current anthropology, 46(4), 621–646. http://dx.doi.org/10.1086/431525

*3 Everett, D. L. (2009). Pirahã culture and grammar: A response to some criticisms. Language, 405–442. https://doi.org/10.1353/lan.0.0104

*4 Everett, D. L. (2012). What does Pirahã grammar have to teach us about human language and the mind?. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 3(6), 555–563. https://doi.org/10.1002/wcs.1195

*5 Futrell, R., Stearns, L., Everett, D. L., Piantadosi, S. T., & Gibson, E. (2016). A corpus investigation of syntactic embedding in Pirahã. PLoS One, 11(3), e0145289. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145289

*6 Nevins, A., Pesetsky, D., & Rodrigues, C. (2009). Pirahã exceptionality: A reassessment. Language, 355–404. https://doi.org/10.1353/lan.0.0107

*7 Sauerland, U. (2010). Experimental evidence for complex syntax in Pirahã. https://ling.auf.net/lingbuzz/001095

*8 中井悟. (2014). ピダハン論争をめぐって. 同志社大学英語英文学研究, (92), 57–152.

https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013717

*9 Evans, N., & Levinson, S. C. (2009). The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. Behavioral and brain sciences, 32(5), 429–448. http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X0999094X

*10 Coolidge, F. L., Overmann, K. A., & Wynn, T. (2011). Recursion: what is it, who has it, and how did it evolve? Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 2(5), 547–554. https://doi.org/10.1002/wcs.131

*11 Traxler, M. J., Boudewyn, M., & Loudermilk, J. (2012). What’s special about human language? The contents of the “narrow language faculty” revisited. Language and linguistics compass, 6(10), 611–621. https://doi.org/10.1002/lnc3.355

*12 Christiansen, M. H., & Chater, N. (2015). The language faculty that wasn't: A usage-based account of natural language recursion. Frontiers in Psychology, 6, 1182. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01182

*13 Dąbrowska, E. (2015). What exactly is Universal Grammar, and has anyone seen it? Frontiers in psychology, 6, 852. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00852

*14 Corballis, M. C. (2017). Language evolution: a changing perspective. Trends in cognitive sciences, 21(4), 229–236. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.01.013

*15 三宅正隆. (2014). ジョン・カラピント (著)『通訳者: 普遍文法への挑戦』(上). 立命館言語文化研究, 25(2). http://hdl.handle.net/10367/7992

*16 三宅正隆. (2014). ジョン・カラピント (著)『通訳者: 普遍文法への挑戦』(下). 立命館言語文化研究, 25(3). http://hdl.handle.net/10367/8026

*17 大石如香, 永沢光, & 平山和美. (2017). 物の呼称は保たれ色彩失名辞を呈した 1 症例. 新潟医療福祉学会誌, 16(2), 51–57. https://nsg.repo.nii.ac.jp/records/4517

*18 Siuda-Krzywicka, K., Witzel, C., Chabani, E., Taga, M., Coste, C., Cools, N., Ferrieux, S., Cohen, L., Malkinson, T. S. and Bartolomeo, P. (2019). Color categorization independent of color naming. Cell reports, 28(10), 2471–2479. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.08.003

*19 Stasenko, A., Garcea, F. E., Dombovy, M., & Mahon, B. Z. (2014). When concepts lose their color: A case of object-color knowledge impairment. Cortex, 58, 217–238. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2014.05.013

*20 Siuda-Krzywicka, K., & Bartolomeo, P. (2020). What cognitive neurology teaches us about our experience of color. The Neuroscientist, 26(3), 252–265. https://doi.org/10.1177/1073858419882621

*21 Siuda-Krzywicka, K., Witzel, C., Taga, M., Delanoe, M., Cohen, L., & Bartolomeo, P. (2020). When colours split from objects: The disconnection of colour perception from colour language and colour knowledge. Cognitive Neuropsychology, 37(5-6), 325–339. https://doi.org/10.1080/02643294.2019.1642861

*22 Kuschel, R., & Monberg, T. (1974). 'We don't talk much about colour here': A Study of Colour Semantics on Bellona Island. Man, 9(2), 213–242. https://doi.org/10.2307/2800075

*23 Lindsey, D. T., Brown, A. M., Brainard, D. H., & Apicella, C. L. (2015). Hunter-gatherer color naming provides new insight into the evolution of color terms. Current Biology, 25(18), 2441–2446. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.006

*24 Gibson, E., Futrell, R., Jara-Ettinger, J., Mahowald, K., Bergen, L., Ratnasingam, S., Gibson, M., Piantadosi, S. T., & Conway, B. R. (2017). Color naming across languages reflects color use. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(40), 10785–10790. https://doi.org/10.1073/pnas.1619666114

*25 Siuda-Krzywicka, K., Boros, M., Bartolomeo, P., & Witzel, C. (2019). The biological bases of colour categorisation: From goldfish to the human brain. Cortex, 118, 82–106. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2019.04.010

*26 Maule, J., Skelton, A. E., & Franklin, A. (2023). The development of color perception and cognition. Annual Review of Psychology, 74, 87–111. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-032720-040512

*27 Gordon, P. (2004). Numerical cognition without words: Evidence from Amazonia. Science, 306(5695), 496–499. https://doi.org/10.1126/science.1094492

*28 Frank, M. C., Everett, D. L., Fedorenko, E., & Gibson, E. (2008). Number as a cognitive technology: Evidence from Pirahã language and cognition. Cognition, 108(3), 819–824. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.04.007

*29 Everett, C., & Madora, K. (2012). Quantity recognition among speakers of an anumeric language. Cognitive Science, 36(1), 130–141. https://doi.org/10.1111/j.1551-6709.2011.01209.x

*30 Pica, P., Lemer, C., Izard, V., & Dehaene, S. (2004). Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group. Science, 306(5695), 499–503. https://doi.org/10.1126/science.1102085

*31 Epps, P., Bowern, C., Hansen, C. A., Hill, J. H., & Zentz, J. (2012). On numeral complexity in hunter-gatherer languages. Linguistic Typology , 16(1), 41–109. https://doi.org/10.1515/lity-2012-0002

*32 Frank, M. C., Fedorenko, E., Lai, P., Saxe, R., & Gibson, E. (2012). Verbal interference suppresses exact numerical representation. Cognitive psychology, 64(1-2), 74–92. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2011.10.004

*33 Spaepen, E., Coppola, M., Spelke, E. S., Carey, S. E., & Goldin-Meadow, S. (2011). Number without a language model. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(8), 3163–3168. https://doi.org/10.1073/pnas.1015975108

*34 Vogel, S. E., & De Smedt, B. (2021). Developmental brain dynamics of numerical and arithmetic abilities. NPJ science of learning, 6(1), 22. https://doi.org/10.1038/s41539-021-00099-3

*35 Dehaene, S. (2009). Origins of mathematical intuitions: The case of arithmetic. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 232–259. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04469.x

*36 Piazza, M. (2010). Neurocognitive start-up tools for symbolic number representations. Trends in cognitive sciences, 14(12), 542–551. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.008

*37 Odic, D., Le Corre, M., & Halberda, J. (2015). Children’s mappings between number words and the approximate number system. Cognition, 138, 102–121. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.01.008

*38 Wynn, K. (1992). Children's acquisition of the number words and the counting system. Cognitive psychology, 24(2), 220–251. https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90008-P

*39 vanMarle, K., Chu, F. W., Mou, Y., Seok, J. H., Rouder, J., & Geary, D. C. (2018). Attaching meaning to the number words: Contributions of the object tracking and approximate number systems. Developmental science, 21(1), e12495. https://doi.org/10.1111/desc.12495

*40 Carey, S., & Barner, D. (2019). Ontogenetic origins of human integer representations. Trends in cognitive sciences, 23(10), 823–835. https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.07.004

*41 Reynvoet, B., & Sasanguie, D. (2016). The symbol grounding problem revisited: A thorough evaluation of the ANS mapping account and the proposal of an alternative account based on symbol–symbol associations. Frontiers in psychology, 7, 1581. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01581

*42 Odic, D., & Starr, A. (2018). An introduction to the approximate number system. Child Development Perspectives, 12(4), 223–229. https://doi.org/10.1111%2Fcdep.12288

*43 Wilkey, E. D., & Ansari, D. (2020). Challenging the neurobiological link between number sense and symbolic numerical abilities. Annals of the New York Academy of Sciences, 1464(1), 76–98. https://doi.org/10.1111/nyas.14225

*44 Leibovich, T., Katzin, N., Harel, M., & Henik, A. (2017). From “sense of number” to “sense of magnitude”: The role of continuous magnitudes in numerical cognition. Behavioral and Brain Sciences, 40, e164. https://doi.org/10.1017/S0140525X16000960

*45 Nieder, A. (2020). The adaptive value of numerical competence. Trends in Ecology & Evolution, 35(7), 605–617. https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.02.009

*46 Núñez, R. E. (2017). Is there really an evolved capacity for number?. Trends in cognitive sciences, 21(6), 409–424. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.005

*47 Willmes, K. (2008). Acalculia. Handbook of clinical neurology, 88, 339–358. https://doi.org/10.1016/S0072-9752(07)88017-1

*48 Ardila, A., & Rosselli, M. (2002). Acalculia and dyscalculia. Neuropsychology review, 12, 179–231. https://doi.org/10.1023/A:1021343508573

*49 Delazer, M., & Benke, T. (1997). Arithmetic facts without meaning. Cortex, 33(4), 697–710. https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70727-5

*50 Dehaene, S., & Cohen, L. (1997). Cerebral pathways for calculation: Double dissociation between rote verbal and quantitative knowledge of arithmetic. Cortex, 33(2), 219–250. https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70002-9

*51 Cipolotti, L., Butterworth, B., & Denes, G. (1991). A specific deficit for numbers in a case of dense acalculia. Brain, 114(6), 2619–2637. https://doi.org/10.1093/brain/114.6.2619

*52 Rapin, I. (2016). Dyscalculia and the calculating brain. Pediatric neurology, 61, 11–20. https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2016.02.007

*53 Kaufmann, L., von Aster, M., Göbel, S. M., Marksteiner, J., & Klein, E. (2020). Developmental dyscalculia in adults. Lernen und Lernstörungen, 9, 126–137. https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000294

*54 Saga, M., Rkhaila, A., Ounine, K., & Oubaha, D. (2022). Developmental dyscalculia: the progress of cognitive modeling in the field of numerical cognition deficits for children. Applied Neuropsychology: Child, 11(4), 904–914. https://doi.org/10.1080/21622965.2021.1955679

*55 Kumar, A., & Wroten, M. (2023). Agnosia. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630208

*56 Kinsbourne, M., & Warrington, E. K. (1962). A study of finger agnosia. Brain, 85(1), 47–66. https://doi.org/10.1093/brain/85.1.47

*57 萱村俊哉. (2011). 子どもの手指失認 (finger agnosia) 検査における性差と左右差. 武庫川女子大紀要, 59, 75–79. https://doi.org/10.14993/00000059

*58 Barrocas, R., Roesch, S., Gawrilow, C., & Moeller, K. (2020). Putting a finger on numerical development–reviewing the contributions of kindergarten finger gnosis and fine motor skills to numerical abilities. Frontiers in Psychology, 11, 1012. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01012

*59 Dupont-Boime, J., & Thevenot, C. (2018). High working memory capacity favours the use of finger counting in six-year-old children. Journal of Cognitive Psychology, 30(1), 35–42. https://doi.org/10.1080/20445911.2017.1396990

*60 Poletti, C., Krenger, M., Dupont-Boime, J., & Thevenot, C. (2022). The Evolution of Finger Counting between Kindergarten and Grade 2. Children, 9(2), 132. https://doi.org/10.3390/children9020132

*61 Anema, H. A., Kessels, R. P., de Haan, E. H., Kappelle, L. J., Leijten, F. S., van Zandvoort, M. J., & Dijkerman, H. C. (2008). Differences in finger localisation performance of patients with finger agnosia. Neuroreport, 19(14), 1429–1433. https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e32830e017b

*62 Rusconi, E., Walsh, V., & Butterworth, B. (2005). Dexterity with numbers: rTMS over left angular gyrus disrupts finger gnosis and number processing. Neuropsychologia, 43(11), 1609–1624. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2005.01.009

*63 Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D. B., & Levinson, S. C. (2004). Can language restructure cognition? The case for space. Trends in cognitive sciences, 8(3), 108–114. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.01.003

*64 Shapero, J. A. (2017). Does environmental experience shape spatial cognition? Frames of reference among Ancash Quechua speakers (Peru). Cognitive science, 41(5), 1274–1298. https://doi.org/10.1111/cogs.12458

*65 Kleiner, J.S. (2017). Right Left Disorientation. In: Kreutzer, J., DeLuca, J., Caplan, B. (eds) Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56782-2_779-2

*66 Boone, D. R., & Prescott, T. E. (1968). Development of left-right discrimination in normal children. Perceptual and Motor Skills, 26(1), 267–274. https://doi.org/10.2466/pms.1968.26.1.267

*67 Whitehouse, D. E. N. N. I. S., Dayton, C. M., & Eliot, J. O. H. N. (1980). A left-right identification scale for clinical use. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics: JDBP, 1(3), 118–121. http://dx.doi.org/10.1097/00004703-198009000-00006

*68 Clark, C. M., & Klonoff, H. (1990). Right and left orientation in children aged 5 to 13 years. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 12(4), 459–466. https://doi.org/10.1080/01688639008400993

*69 Rigal, R. (1994). Right-left orientation: Development of correct use of right and left terms. Perceptual and motor skills, 79(3), 1259–1278. https://doi.org/10.2466/pms.1994.79.3.1259

*70 Shusterman, A., & Li, P. (2016). Frames of reference in spatial language acquisition. Cognitive psychology, 88, 115–161. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2016.06.001

*71 Ofte, S. H., & Hugdahl, K. (2002). Rightleft discrimination in male and female, young and old subjects. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(1), 82–92. https://doi.org/10.1076/jcen.24.1.82.966

*72 van der Ham, I. J., Dijkerman, H. C., & van Stralen, H. E. (2021). Distinguishing left from right: A large-scale investigation of left–right confusion in healthy individuals. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 74(3), 497–509. https://doi.org/10.1177/1747021820968519

*73 姉川孝, 松田実, 原健二, 山本幹夫, & 山本兼司. (1994). 失語, 手指失認を伴わずに左右障害をきたした左頭頂葉梗塞の1 例. 神経心理学, 10, 204–210. http://www.neuropsychology.gr.jp/journal/archive/1994_10_04_01.pdf

*74 Gold, M., Adair, J. C., Jacobs, D. H., & Heilman, K. M. (1995). Right-left confusion in Gerstmann's syndrome: a model of body centered spatial orientation. Cortex, 31(2), 267–283. https://doi.org/10.1016/S0010-9452(13)80362-0

*75 Hirnstein, M., Bayer, U., Ellison, A., & Hausmann, M. (2011). TMS over the left angular gyrus impairs the ability to discriminate left from right. Neuropsychologia, 49(1), 29–33. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.10.028

*76 Tiu, J. B., & Carter, A. R. (2022). Agraphia. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560722/

*77 Sakurai, Y., Onuma, Y., Nakazawa, G., Ugawa, Y., Momose, T., Tsuji, S., & Mannen, T. (2007). Parietal dysgraphia: characterization of abnormal writing stroke sequences, character formation and character recall. Behavioural neurology, 18(2), 99–114. https://doi.org/10.1155/2007/906417

*78 Altabakhi, I. W., & Liang, J. W. (2021). Gerstmann Syndrome. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519528/

*79 Rusconi, E., & Cubelli, R. (2019). The making of a syndrome: The English translation of Gerstmann's first report. Cortex, 117, 277–283. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2019.03.021

*80 Byerley, A.K., Davis, A.S. (2011). Constructional Apraxia. In: Kreutzer, J.S., DeLuca, J., Caplan, B. (eds) Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79948-3_1446

*81 Krishnan, G., Rao, S. N., & Rajashekar, B. (2009). Apraxic agraphia: An insight into the writing disturbances of posterior aphasias. Annals of Indian Academy of Neurology, 12(2), 120–123. https://doi.org/10.4103/0972-2327.53082

*82 Basagni, B., Luzzatti, C., De Tanti, A., Bozzetti, F., Crisi, G., Pinardi, C., Errante, A., & Fogassi, L. (2021). Some evidence on Gerstmann's syndrome: A case study on a variant of the clinical disorder. Brain and cognition, 148, 105679. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2020.105679

*83 Van der Stigchel, S., de Bresser, J., Heinen, R., Koek, H. L., Reijmer, Y. D., Biessels, G. J., van den Berg, E., & on behalf of the Utrecht Vascular Cognitive Impairment (VCI) Study Group (2018). Parietal Involvement in Constructional Apraxia as Measured Using the Pentagon Copying Task. Dementia and geriatric cognitive disorders, 46(1-2), 50–59. https://doi.org/10.1159/000491634

*84 Roux, F. E., Boetto, S., Sacko, O., Chollet, F., & Trémoulet, M. (2003). Writing, calculating, and finger recognition in the region of the angular gyrus: a cortical stimulation study of Gerstmann syndrome. Journal of neurosurgery, 99(4), 716–727. https://doi.org/10.3171/jns.2003.99.4.0716

*85 Siuda-Krzywicka, K., Witzel, C., Bartolomeo, P., & Cohen, L. (2021). Color naming and categorization depend on distinct functional brain networks. Cerebral Cortex, 31(2), 1106–1115. https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa278

*86 Kinsbourne, M., & Warrington, E. K. (1963). The developmental Gerstmann syndrome. Archives of Neurology, 8(5), 490–501. https://doi.org/10.1001/archneur.1963.00460050040004

*87 PeBenito, R., Fisch, C. B., & Fisch, M. L. (1988). Developmental Gerstmann's syndrome. Archives of Neurology, 45(9), 977–982. https://doi.org/10.1001/archneur.1988.00520330063011

*88 Suresh, P. A., & Sebastian, S. (2000). Developmental Gerstmann’s syndrome: a distinct clinical entity of learning disabilities. Pediatric Neurology, 22(4), 267–278. https://doi.org/10.1016/S0887-8994(99)00157-5

*89 太田垣綾美, 前岡幸憲, 汐田まどか, & 小枝達也. (1998). 左頭頂葉白質に病巣を認めた学習障害の 1 例 発達性 Gerstmann 症候群との関連について. 脳と発達, 30(1), 69–74. https://doi.org/10.11251/ojjscn1969.30.69

*90 Chernela, J. (2023). The Great Pirahã Brouhaha: Linguistic Diversity and Cognitive Universality. Annual Review of Anthropology, 52, 137–149. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-052721-091031

*91 Cisneros-Franco, J. M., Voss, P., Thomas, M. E., & de Villers-Sidani, E. (2020). Critical periods of brain development. In Handbook of clinical neurology (Vol. 173, pp. 75–88). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64150-2.00009-5

*92 Kievit, R. A. (2020). Sensitive periods in cognitive development: A mutualistic perspective. Current Opinion in Behavioral Sciences, 36, 144–149. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2020.10.007

*93 Oesterdiekhoff, G. W. (2018). Evolution of Mind and Language. Anthropos, (H. 1), 195–216. http://dx.doi.org/10.5771/0257-9774-2018-1-195

*94 Segall, M. H., Campbell, D. T., & Herskovits, M. J. (1966). The influence of culture on visual perception (Vol. 310). Indianapolis: Bobbs-Merrill.

*95 Masuda, T. (2009). Cultural effects on visual perception. The sage encyclopedia of perception, 1, 339–343. https://sites.ualberta.ca/~tmasuda/PublishedPapers/Masuda2009.pdf

*96 Yoon, J. M., Witthoft, N., Winawer, J., Frank, M. C., Everett, D. L., & Gibson, E. (2014). Cultural differences in perceptual reorganization in US and Piraha adults. PloS one, 9(11), e110225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0110225

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?