小さなわけまえ〜アシジの聖フランシスコの天国への想いと免償理解

1216年、アシジの聖フランシスコは教皇ホノリオ3世に「ポルチウンクラ免償」と呼ばれる免償の特権を願い出た。これは、現在はサンタ・マリア・デリ・アンジェリ(天使の聖マリア)教会の中にある、ポルチウンクラという小さな聖堂にサンタ・マリア・デリ・アンジェリの祝日8月2日に巡礼した者には全免償がいただける様に聖人が教皇様に願い出て、口頭による裁可ではあるが、正式に全免償が許可され教会より与えられることとなった。その知らせを受けた聖人は大喜びでアシジに戻り、街の人々に向かって大声で「皆んな!一列並んで手を繋ぎ共に天国へまいりましょう!」と説教したという。

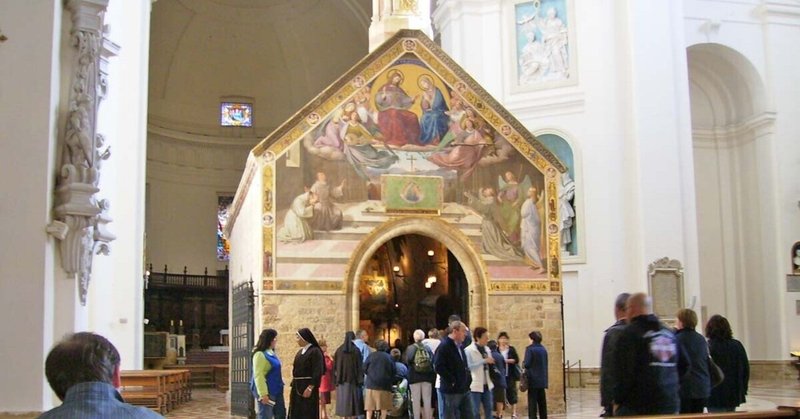

聖フランシスコと兄弟たちが生活を共にした「ポルチウンクラ聖堂」はベネディクト会が所有していた古い小さな聖堂を、小さき兄弟たち(フランシスコ会)が受け継ぎ修繕しながら使ってきたものだ。ちなみに、ポルチウンクラとは「小さなわけまえ」という意味がある。

このポルチウンクラ聖堂を守り覆う様に、サンタ・マリア・デリ・アンジェリ教会が建てられた(大仏さんと東大寺の関係みたいなものかな?)。この大聖堂は現在教皇庁管轄の大聖堂(バジリカ)とされている。この大聖堂の献堂記念日が天使の聖母の祝日である8月2日だ。

このバジリカは鉄道アッシジ駅より徒歩圏内にあるので、現在でこそ利便性の高い場所に思えるが、聖フランシスコたちが生きた中世当時はこの聖堂の反対側にある斜面に塀で覆われた旧市街地が生活の中心であり、城壁外は昼はともかく夜は城壁の門も閉ざされ、城壁外であるこの辺りにいるのは獣と、城壁の中に入れない事情を抱えた人々が細々と獣に怯えながら暮らしていた。城壁内に入れない事情とは、伝染病(主に皮膚病)患者や、牧畜をするもの、あとは追い剥ぎや泥棒を生業していた人々だ。聖フランシスコたちが活動の拠点としたポルチウンクラも聖クララと姉妹たちが住んでいたサン・アミアノ聖堂(聖フランシスコが初めての教会修復を施した聖堂で、現在はフランシスコ会アシジ管区の修練院となっている)もどちらとも城壁外にあることに心を留めたい。聖フランシスコも聖クララも貧しさのうちに喜んで周辺に身を置き、そこで神と出会っていたのだ。なおかつ、カトリック教会批判は一切せず、カトリック教会の中心に自分達の従順を置き、いかにカトリック的に生活するかを大切にしていた。この、人々が厭う城壁外の周辺世界においてこそ神と出会い、なおかつカトリック教会の中心でよりカトリック的に生きるのがフランシスカン特有の霊性であり、この霊性は聖人以降の多くの人々に影響を与えた。コルカタの聖テレサ(マザー・テレサ)は聖フランシスコの伝記を読んで自分の召命が確かだと確信に至ったと語っていし、いかにカトリック教会に従順に身を置きよりカトリック的になることに強いこだわりを見せている。霊的指導はイエズス会によるが、神の愛の宣教者会の霊性は実にフランシスカン的である。

そもそも免償とは何か。第二バチカン公会議前までは贖宥と呼ばれていた。よく世界史の教科書で出てくる「免罪符」はお見事な誤訳で正式には「贖宥状」という。償いを献金に代えて贖宥を得る行為が「贖宥状」の発行で、教会建築などの時には「贖宥状」が濫発されていたことを、意向はどうであれ償いと金銭を絡ませた教会の動きに対するルターの指摘は(正確にはドミニコ会士の贖宥状販売促進の説教に対してだが)どう考えても正しい。

宗教改革の話はさておき、免償とは、告解の際の罪の赦しに伴う有限の罰の償い(多くは祈りや信心業や巡礼)を免除するという教会の赦しのひとつの形だ。免償を得るためには必要な条件がある。

第一には大罪を犯していないこと。犯していれば赦しの秘跡(告解)が必要。第二には免償を受けたいという強い意志。第三には教会が定めた務めをはたすこと。

免償のついた信心業や巡礼、全免償の意向のついたミサ聖祭(初ミサなど)への参加や、善行や犠牲を捧げ、司祭によって祝別された信心用具(ロザリオやスカプラリオやミサヴェール)を用いて祈ることにより、免償を得る為の強い願いを持って、教皇様の意向の為に特定の祈りを捧げる事によって得られます。それは、使徒信条、主の祈り、アヴェ・マリアの祈り、栄唱を唱える事によって得ることができる。免償には償いを全て免除される全免償と、部分的に免除される部分免償の二種類があり、全免償は一日に一度だけ、部分免償は一日に何度でもいただく事ができるとされている。

以上はどの様な時にどの様にして免償を得るかについてのはなしだが、免償を所有の概念から見てみたい。免償は自分のためにいただくことも、いただいた免償を他者(他の人や煉獄の霊魂)に譲る事も両方可能だ。すなわち、祈りと善行、償いと節制の功徳や、祈りの結実を、免償により他者に譲るという発想をカトリック教会は教えている。これは免償ではないが、自分個人の意向以外のミサ依頼は全て煉獄の霊魂や生きている者のためミサ聖祭の功徳のすべての譲渡という信仰に基づいており、生者死者問わず「ミサ依頼をすること=あなたの為に最高の祈りを捧げる」という伝統と信仰をカトリック信者は大切にしてる。霊的賜物をも具体的に分かち合う伝統がカトリック教会の伝統でありその精神が祈りに息づいていると言える。互いに祈り合い、教会が与える恵みを譲り合うことにより、わたしたちは信仰の喜びを一人占めすることなく、時空を超えた信仰共同体のうちに共に分かち合うのだ。

このように、聖フランシスコが免償を教皇様に願ったのは、ただ自分のいさおしの為でなく、また、免償を願う信者自分一人が全免償をいただくのでもなく、償いの免除というカトリック教会の務めを通していただいた赦しの恵みを、他者と分かち合うことにより、誰もが救いから溢れる事なく、誰一人として置いていかれることなく、一列手をつなぎ天国の門を皆でくぐるためなのだ。聖人が示したこの免償の出来事は、天国に対する兄弟的な在り方とそれに基づく生き方を「わたしが」学ぶためだ。自分の取り分を、軽やかに、隣人に差し出す。それは、わたしたちもそのように、他者から差し出された恵みによって今まで支えられてきたという気づかぬ現実へと目を開いてくれる。免償の出来事は、他者の在り方ではなく、わたし自身の在り方へ問いまでわたしたちを導いてくれる。聖人の主イエズス・キリストへの単純素朴な信頼と愛は、わたしたちがいただく免償という目に見えないものを通じて、目に見える兄弟愛へとわたしたちを開いてくれる。すなわち「誰もが救いから溢れる事なく、誰一人として置いていかれることなく、一列手をつなぎ天国の門を皆でくぐる」ことを。

聖人の単純素朴だが深いイエズス様への信仰を、その母おとめマリアの取り次ぎによってわたしたちにも豊かに与えられる様、よりカトリック的に信仰を守ることができるように、共に祈ろうではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?